我國師范院校通識教育的研究動態與演進趨勢

——基于CNKI 文獻的可視化知識圖譜分析

林利民,韓國海

(沈陽師范大學 教育科學學院,遼寧 沈陽 110034)

通識教育理念源于古希臘的“自由教育”,其內涵在歷史長河中展現出多樣性與豐富性。不同學者基于不同國度、不同時代背景、不同思考角度,闡述了其對通識教育的理解,雖側重點不同,但均強調在通識教育理念下培養“完人”,即知識廣博而視野開闊、理性思考而情感豐富、能力完善而人格健全、全面發展而完整和諧的人。教師教育是教育事業的工作母機,是教師隊伍建設的源頭活水[1]。高質量的教師教育體系決定了高素質的教師隊伍,作為培養未來教師的師范院校不能只傳授知識技能,不能只培養教書匠,而是要培養“傳道、授業、解惑”者,培養在知、情、意、行各方面能夠適應未來教育和生活的新型教師。如此來看,通識教育的“全人”理念和師范院校全面發展的培養目標有天然的內在契合性,通識教育理念對于建設高水平現代化教師教育體系具有極其深遠的意義。

長期以來,廣大教育工作者在我國師范院校通識教育方面開展了大量研究,并取得了諸多有價值的研究成果,但是缺乏對于現有研究成果的梳理與歸納。本研究以CNKI 數據庫所收錄的有關師范院校通識教育研究的期刊論文為樣本,運用文獻計量分析和可視化分析方法對其進行系統梳理與分析,直觀呈現出該領域的研究動態、關注熱點及未來走向,以期為未來該領域理論研究和實踐操作提供參考。

一、數據來源與研究工具

(一)數據來源

基于對數據資料的完整性和可靠性的考慮,本文以中國知網(CNKI)數據庫中的期刊論文為主,采用高級檢索的方式,檢索主題設置為“師范院校”并含“通識教育”,檢索時段設為2000 年1月1 日至 2020 年 12 月 31 日,共顯示文獻 502 篇。經人工剔除與研究主題相關性較弱的文獻,最終選擇480 篇有效的高質量文獻作為本研究的樣本。

(二)研究工具

本文采用文獻計量分析和可視化軟件CiteSpace5.7.R5W 對480 篇文獻進行數據處理。運用文獻計量法從文獻數量、研究機構和研究作者三個方面分析我國師范院校通識教育的研究動態;運用CiteSpace5.7.R5W 繪制合作圖譜、關鍵詞共現圖譜、關鍵詞時區圖譜等分析我國師范院校通識教育研究機構、作者之間的合作情況、研究熱點及演進趨勢。

二、我國師范院校通識教育的研究動態

(一)文獻數量概況分析

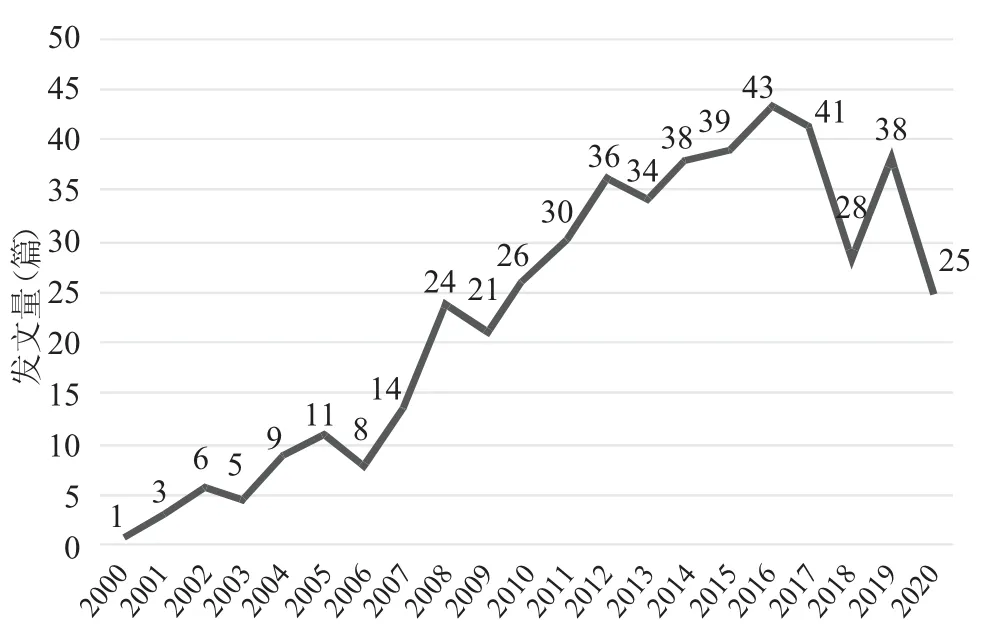

根據收集到的480 篇研究樣本,繪制出的師范院校通識教育的文獻數量隨年份變化的折線圖,如圖1 所示,可以看出該研究在數量上整體呈現出相對上升的趨勢。2000 年至2005 年,關注該領域的研究者不多,發文數量偏少;2006 年至2008 年,發文數量顯著增加,2008 年則增長了10 篇,說明該階段我國師范院校通識教育研究發展迅速;2009 年至2016 年,研究成果逐漸增多,發文量呈階段性穩定增長,2016 年達到峰值 43 篇;2017 年至 2020 年,研究成果不穩定,數量起伏較大。2018 年發文量迅速下降,然而,同年,隨著教育部有關建設高水平本科教育、教師教育振興、卓越教師培養計劃2.0 等相關文件的頒發,2019 年發文量又有所增加,這充分凸顯了教育界存在較強的政策依賴性,缺乏對前沿的探索與創新。2020 年由于疫情的影響,發文量又有所下降。

圖1 文獻數量年份分布圖

2021 年是“十四五”規劃的開局之年,研究界應持續關注師范院校通識教育方面的研究,推進師范院校高質量發展,提高師范生綜合能力,這對提升我國基礎教育質量、建設現代化教育強國具有深遠意義。

(二)研究作者概況分析

使用CiteSpace5.7.R5W 版本,將時間段設為2000—2020 年,時間切片為1 年,節點類型選擇作者,運行程序進行可視化分析以了解作者在師范院校通識教育研究領域的基本情況。

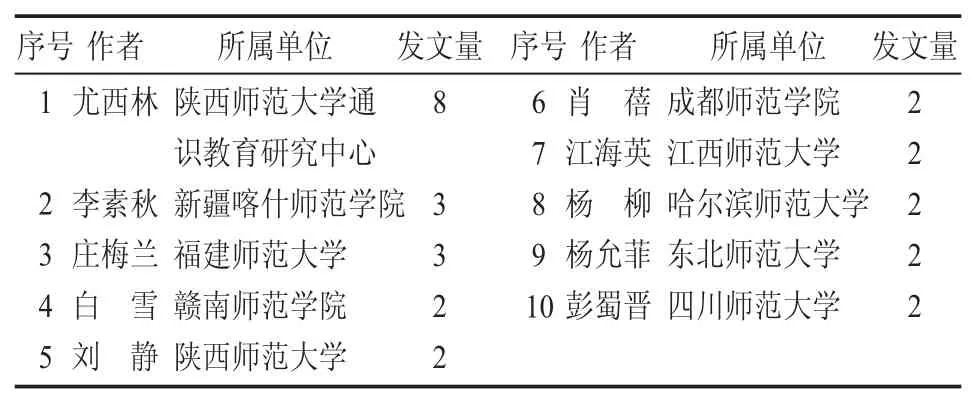

表1 為發文數量排名前10 的研究作者。通過對480 篇文獻樣本進行統計分析發現,僅有22 位作者發表過2 篇及以上的相關文章,其中著名通識教育專家尤西林發表文章數量8篇,在該領域的影響力較大。其余作者均發表過1 篇文章,這說明雖然關注師范院校通識教育研究的人員較多,但多數研究人員在該領域的研究工作缺乏長期性,且高水平研究成果相對偏少。圖2 為研究作者的合作網絡圖譜。如圖所示,共有415 個節點,134 條連線,網絡密度僅為0.0016,說明研究作者處于分散狀態,彼此之間合作不密切。

表1 師范院校通識教育研究排名前10 的發文作者

圖2 師范院校通識教育研究作者合作網絡圖譜

(三)研究機構概況分析

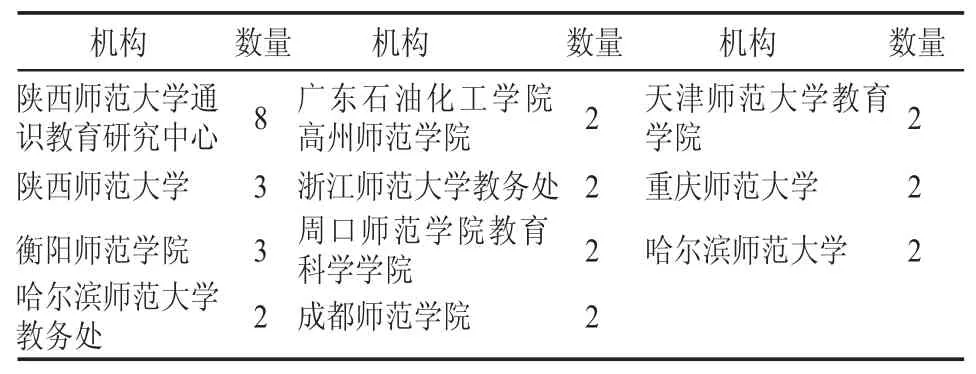

為了解研究機構在師范院校通識教育研究領域的基本狀況,本文對機構的發文量進行分析排序,得出發文量在2 篇及以上的機構統計表如表2 所示,可以看出11 所研究機構均為師范院校,其中陜西師范大學在該研究方面發文量最多,總計11 篇。另外,就合作關系而言,大部分研究機構處于相對獨立的研究狀態,彼此之間缺乏交流。

表2 師范院校通識教育研究發文量2 篇以上的機構

三、我國師范院校通識教育的研究熱點分析

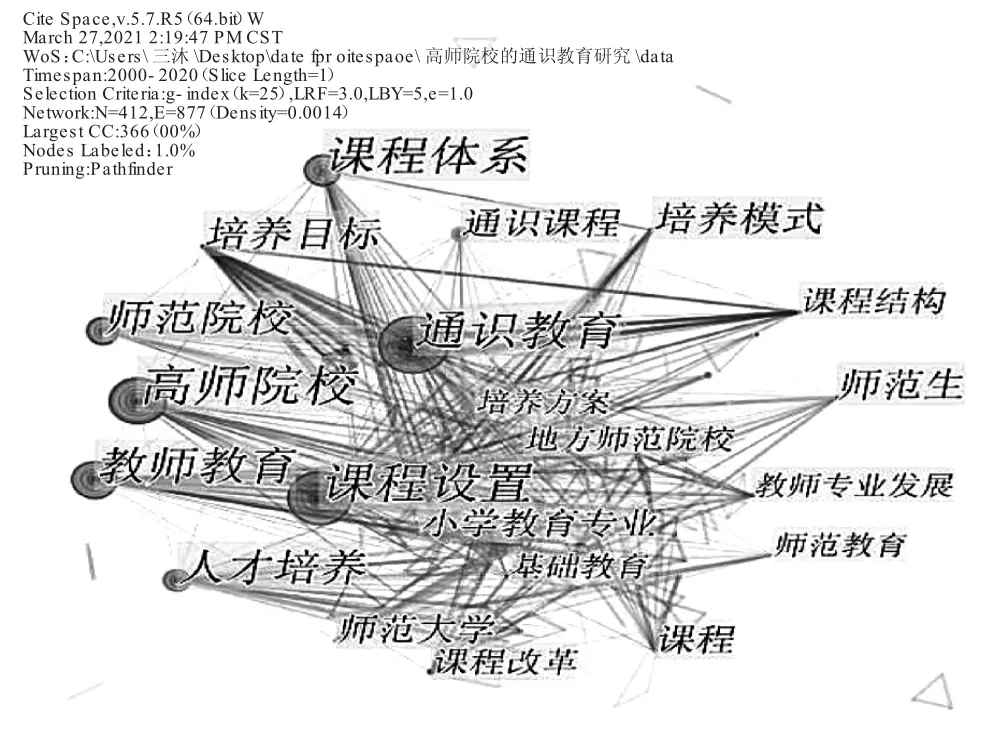

關鍵詞作為文獻的重要組成部分,是對文獻主要內容的概況與凝練。通過繪制關鍵詞共現圖譜,能夠初步反映某個研究領域主要研究方向和熱點話題。使用CiteSpace5.7.R5W 版本,將時間段設為2000—2020 年,時間切片設為1 年,節點類型設為關鍵詞,得出師范院校通識教育研究的關鍵詞共現圖譜如圖3 所示。圖中共形成了412 個節點(節點大小表示關鍵詞出現的頻率),877 條連線(連線代表關鍵詞之間的連結共現關系),網絡密度為0.0104。

由圖3 可見,除“師范院校”“通識教育”外,“教師教育”“培養目標”“培養模式”“通識課程”“課程體系”等都是高頻關鍵詞,中心度較高,這些詞在一定程度上反映了我國師范院校通識教育研究的熱點。基于共現知識圖譜所呈現的關鍵詞,對文獻進行二次閱讀分析,最終得出我國師范院校通識教育四個方面的研究熱點,即理念與目標研究、培養模式研究、課程研究、實施問題與對策研究。

圖3 師范院校通識教育研究關鍵詞共現圖譜

(一)師范院校通識教育的理念及目標研究

通過對二次文獻梳理分析,發現作者大多借鑒國內外學者對通識教育的理論研究成果,并結合師范院校獨有的師范性,從而得出相應的結論。

通識教育的內涵豐富多元,雖然國內外學者對其表述略有不同,但本質上并無差異。如我國學者李曼麗分別從性質、目的、內容三個角度來定義通識教育的概念[2];我國學者黃俊杰教授從“非工具論”[3]的立場探討了通識教育的本質;還有學者從廣義與狹義兩個角度對通識教育的內涵加以理解。可見,研究者普遍從內在價值層面探討通識教育的本質,將通識教育視為一種教育理念或精神,強調培養視野開闊、完整和諧、學會生活的人。結合師范院校的通識教育理念及目標,主要代表觀點如下。

第一,師范院校培養目標與通識教育理念相一致。劉義探討了地方師范院校開展通識教育的必要性,認為地方師范院校的人才培養目標和要求與通識教育理念下人才培養要求是一致的[4];楊均華提出地方師范院校要樹立“全人教育”[5]的通識教育理念,將學生培養成自主的人和合格的公民。

第二,師范院校通識教育目標具有特殊性。于海洪基于教師教育“雙專業”[6]的特征,提出了教師教育通識教育的目標;方瑩在前人研究的基礎上指出師范生不僅要達到通識教育對一般高校學生的基本要求,還要達到通識教育對師范生特有的師范人文特色的要求[7]。

第三,不同層次師范院校通識教育目標不一致。有研究者通過調查發現,在培養社會公民素養這一方面,部屬師范院校的通識教育目標稍高于地方性師范院校的目標,且地方師范院校的培養目標普遍缺少師范性[8]。

(二)師范院校通識教育的培養模式研究

培養模式就是關于人才培養活動的實踐規范和基本樣式,通識教育作為一種人才培養模式,是與專業教育模式相對應而言的[9]。結合二次文獻分析,得出大部分學者從更為廣義的通識性專業教育的角度探討了師范院校通識教育的模式,主要代表觀點如下。

第一,師范院校通識教育培養模式的理念。楊均華、王建、邵雪等研究者均從“全人”理念出發,提出構建“通識教育+ 專業教育= 全人教育”[10][11]的人才培養模式;還有學者基于通專融合之關系及師范院校的獨特性兩方面闡述了師范院校通識教育的培養模式,并提出實施通識教育所應遵循的原則。

第二,師范院校通識教育培養模式的實踐。我國許多師范院校對通識教育培養模式進行了積極探索。提出了具有操作性的“2+2”模式、“3+1”模式等,如李鐵繩等學者以陜西師范大學“2+2”本科層次的教師教育人才培養模式為例,提出構建模塊化課程體系,將通識教育與專業教育相結合[12]。

第三,師范院校通識教育培養模式的類型。魏敏敏基于對國內外高校通識教育培養模式的分析整理,從課程的角度總結出我國師范院校通識教育的培養模式有三種:學分制管理的全校通選課模式、以課程構建為特色的核心課程模式及面向部分學生的實驗班模式[13]。

(三)師范院校通識教育的課程研究

通識課程是實施通識教育目標的主要途徑,主要包括正式課程和非正式課程[14]。目前,國內外共形成四種模式的通識課程[15]。通過對文獻的二次分析,國內大部分學者均探討了師范院校通識教育的課程設置,主要代表觀點如下。

第一,師范院校通識教育課程類型研究。劉林、彭蜀晉基于對8 所高師院校通識課程的研究,得出高師院校通識課程分類與其他綜合性大學幾乎無異,即必修課和選修課[16];江海英等人提出調整教師教育課程結構,設置核心課程、專題課程、綜合課程、教學實踐課程和隱性通識課程[17];龔彥忠提出構建“通識必修課+ 通識限選課+ 通識任選課”[18]的課程體系結構,并適當引入通識網絡課程。

第二,師范院校通識教育課程內容研究。我國師范院校通識教育的內容設置大致劃分為四到八個模塊。如夏敏、許成偉等學者梳理了北京師范大學六大模塊的通識教育課程[19];劉小強等研究者借鑒國內外有效推行通識教育的基本經驗,主張從五個板塊來構建地方本科師范院校的核心課程[20];還有學者提出構建以師范生核心素養為基礎的通識教育課程。

第三,還有學者分別從專業課程和通識課程、選修課程和必修課程、理論課程和實踐課程、顯性課程和隱性課程等之間的關系探討了課程設置比例問題。

(四)師范院校通識教育實施的問題及對策研究

通過對文獻的二次閱讀,總結得出我國師范院校通識教育實施主要有以下幾個方面的問題。從理念層面看:學校、師生對通識教育理念認識不全面;缺乏明確闡述的通識課程理念與目標[21]。從課程教學層面看:通識課程分類不清晰;通識課程設置不合理;學生選擇權較小,缺乏靈活性;未能有效發揮隱性課程和專業課程的通識教育功能;未能很好地突出師范院校的特色;教學方式較為單一。從師生層面看:專職通識教育教師數量少且教學水平有待提高;學生學習動機的功利化,未從自身發展的角度認真對待通識課程。從管理與評價層面看:師范院校缺乏專門的通識課程管理機構,缺少健全的通識教育評價體系。

基于以上我國師范院校通識教育實施中存在的問題,不同學者分別從教育理念、培養模式、課程結構、內容設置、教學方式、管理與評價制度、校園氛圍、師資等多方面提出了相應的建議與對策。

四、我國師范院校通識教育研究的發展趨勢分析

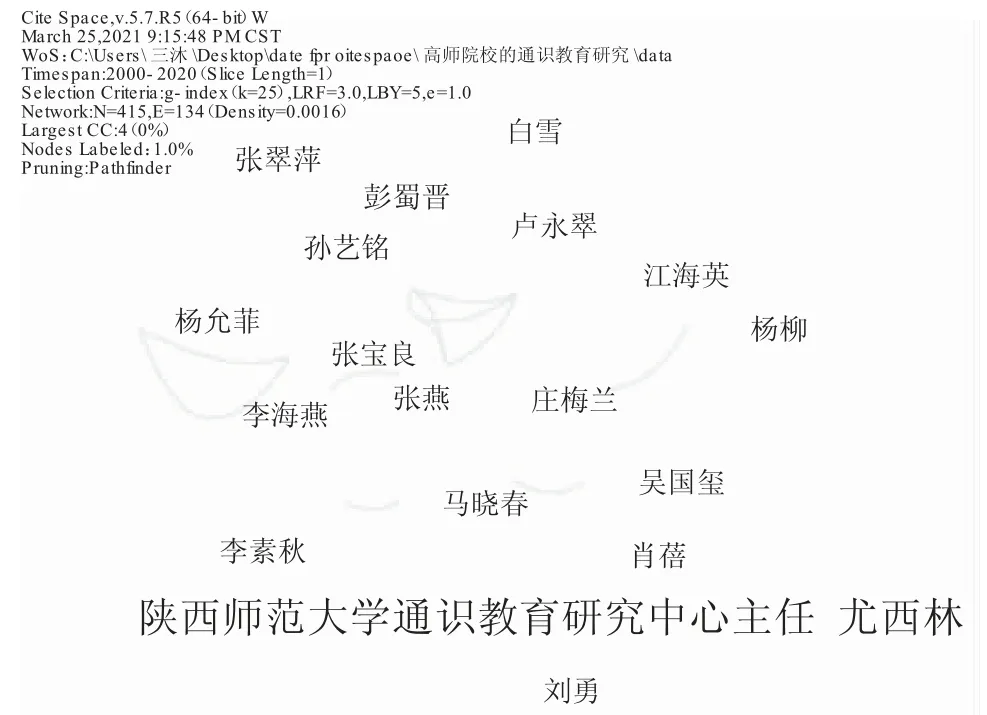

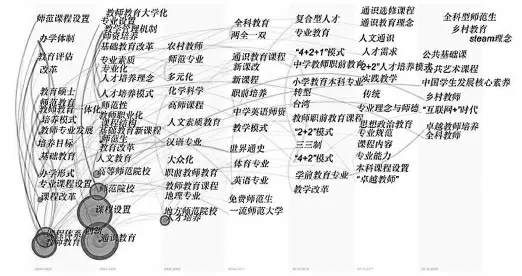

為分析2000—2020 年我國師范院校通識教育研究的演進歷程,將關鍵詞共現分析的結果以時區圖譜的形式呈現,得出關鍵詞時區圖譜,如圖4 所示。從圖中可以歸納出我國師范院校通識教育研究的演繹脈絡大致劃分為三個時期。

圖4 師范院校通識教育研究關鍵詞共現時區圖譜

第一階段:起步探索期(2000—2005 年)。該時期,相關研究成果不多,主要從宏觀的角度進行研究,涉及教師教育、通識教育、師范課程設置、培養模式、培養目標等方面。第二階段:穩定增長期(2006—2016 年)。該時期研究成果不斷增加,研究視角聚焦微觀領域。研究人員開始根據國家政策對不同階段、不同學科的教育專業及具體的教育模式進行研究。研究內容涉及傳統、免費師范生、小學教育本科專業、中學教師職前教育、體育專業、英語專業、“2+2”模式等諸多方面。第三階段:波動起伏期(2018—2020 年)。該時期處于社會變革背景下的時代,研究內容更加豐富多元,出現了“互聯網+”時代、核心素養、人文通識、公共藝術課程、思想政治教育、專業理念與師德、鄉村教育、卓越教師培養、全科教師等研究熱點。這個階段的研究內容可能是未來幾年我國師范院校通識教育的研究熱點和發展趨勢。

五、研究結論與建議

(一)研究結論

對我國師范院校通識教育研究現狀進行分析,結果顯示:1.文獻數量整體呈上升的趨勢,經歷了起步探索期、增長提質期、發展起伏期。近年來保持一定的活躍度。2.發文機構主要集中于師范院校,“985 工程”“211 工程”類師范院校貢獻較大,但各機構之間聯系較少,處于獨立研究的狀態,缺乏有影響力和凝聚力的核心團隊研究。3.僅有22 位研究作者發表過2 篇及以上的文章,且核心期刊較少,研究人員之間的合作不密切。4.研究重點主要集中在師范院校通識教育的理念及目標、培養模式、課程及教學、問題及對策等四個方面。5.研究內容趨向多元化,“互聯網+”時代、核心素養、人文通識、公共藝術課程、思想政治教育、專業理念與師德、卓越教師培養、農村教師定向培養、全科型師范生、全科教師等有可能成為未來研究熱點和趨勢。

(二)未來研究建議

通過對國內師范院校通識教育研究現狀的回顧,筆者提出以下研究建議。

第一,加強師范院校通識教育研究的合作交流。該領域研究機構、作者應密切合作,基于自身研究成果分享經驗、共享資源,以形成核心機構、核心作者群,提升研究質量和層次。同時,部屬師范院校應發揮自身的引領示范用。

第二,完善師范院校通識教育理論體系,創新通識教育模式。該領域多為師范院校的研究者基于實際經驗進行研究,缺乏整體性、理論層面的探討;大都熱衷問題及策略研究,缺乏對于具體實施的方法和效果方面的研究。

第三,回應時代訴求,把握教育本質規律。研究者要密切關注時代發展潮流、國家相關的政策方針,以在該領域做出恰當的回應。同時,也要基于教育本質規律、人的發展規律進行積極的探索與創新。