淺談民族聲樂與戲曲藝術之異同

廉玉柱

(河南藝術職業(yè)學院 河南 鄭州 450000)

民族聲樂和戲曲藝術是我國古代民族聲樂的兩種主要表現形式,為了更好地理解我國傳統(tǒng)民族聲樂的演唱語言,有必要注意和比較民族聲樂與戲曲藝術演唱的特點,包括一些基本的技術問題和演奏風格的差異,例如咬字、發(fā)聲等(包括呼吸、共鳴等方面的差異),以相互借鑒,共同發(fā)展。

一、我國傳統(tǒng)民族聲樂的歷史

(一)民族聲樂

民族聲樂演唱是我國獨特的演唱形式。從歷史發(fā)展和演變的角度來看,我國的民族聲樂有四個主要來源:(1)各個朝代不同的樂曲集,比如詩經、楚辭、樂府、宋詞等;(2)各個朝代的民間藝術,如鼓詞、散曲、雜劇等;(3)我國勞動人民長期生活中的活動,如號子、山歌等;(4)外界傳入的,如歐洲傳來的舞劇、歌劇等。總體而言,我國民族聲樂包括戲曲、民間藝術、民間歌曲以及其他演奏技巧,主要是指用于演唱具有強烈民族風格的民族聲樂作品的技巧。我國古代民間民族聲樂是在原始勞動中出生并成長的,結合了歌、舞和樂的原始音樂,演變成歌唱、跳舞、戲曲、民歌等,直到成為一種藝術形式。古代傳統(tǒng)經典中有許多描述。《禮記》中有描述:“故歌者,上如抗,下如隊(墜),止如槁木;倨中矩,勾中鉤,累累乎端如貫珠。”古代學者巧妙而科學地描述了民族聲樂的演唱。這種方法對當今的民族聲樂演唱技術具有積極而深遠的指導意義。這些理論的科學性絕不遜于西方歌唱的科學性。甚至可以說,我國古代對歌唱的科學概括比西方早很多年。

只有有堅實的基礎,發(fā)展和創(chuàng)新才有可能。在1930 年代和1940 年代,隨著歌唱運動的興起,一群民族歌手出現在解放區(qū)延安。在1950 年代和1960 年代,由于民族聲樂專業(yè)教學的發(fā)展,隨著水平的提高和教師的不斷增長,許多在高級音樂學院接受正規(guī)專業(yè)教育的年輕歌手成長起來,出現了許多杰出歌手,郭蘭英是這個時代創(chuàng)造的民族聲樂大師。20 世紀70 年代,大多數音樂學院都開設了專門的民族聲樂。從1990 年代到現在,民族聲樂已成為主流高校音樂教育內容,在繼承傳統(tǒng)之余,民族聲樂也在不斷發(fā)展和完善。民族聲樂來自社會生活,隨著時間的發(fā)展以及語言、生活方式、地理環(huán)境等因素的影響,形成了不同的風格。

(二)戲曲藝術

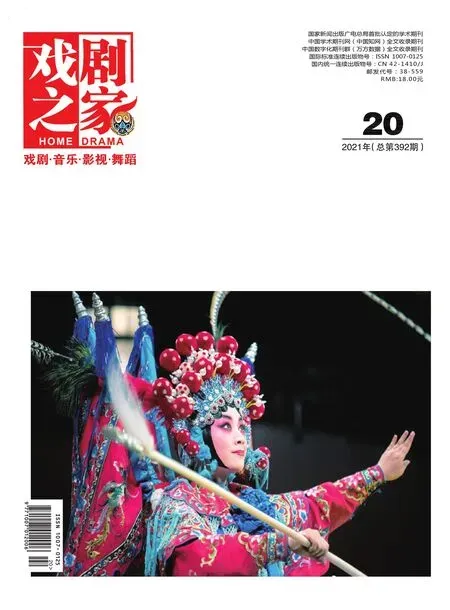

戲曲是一種由我國人民創(chuàng)造的獨特文化,是一種傳統(tǒng)的戲劇形式,由許多要素組成,例如文學、音樂、舞蹈、武術、雜技和表演藝術等。因此,通常來說,戲曲是一種結合了許多藝術元素的獨特藝術形式,其起源可追溯到宗教儀式歌舞和原始民歌和舞蹈音樂,有著悠久的歷史。在漫長的發(fā)展過程中,經過不斷豐富、創(chuàng)新和發(fā)展,逐步形成了較為完整的戲曲體系。戲曲藝術的最大特征首先體現在其各種唱腔。這些唱腔基于當地的語言、民歌和民間音樂以及其他地區(qū)的音樂。戲曲音樂也從民間歌曲演變而來,是我國傳統(tǒng)音樂的綜合。它集中了我國音樂的藝術規(guī)律和特征。戲曲音樂創(chuàng)作主要包括三個主要元素:韻白、聲腔、伴奏。

我國傳統(tǒng)戲曲文化在漫長的歷史進程中凝聚了空前的輝煌成就,深刻地積淀在我國古代文化的主體中,并仍然充滿生機。戲曲藝術向人們展示了社會的方方面面,讓人追求忠誠、正義和孝順,也讓人們爭取美好的愛情,在社會教育中起著非常重要的作用。在我國古代,大多數人,特別是下層人民,以傳統(tǒng)戲曲作為其唯一的文化活動。這是他們獲取文化知識,了解歷史傳統(tǒng)的主要方式,是他們生活中的重要組成部分。

二、民族聲樂與戲曲藝術的異同

唯物辯證法告訴我們,普遍性和特殊性是共存和互補的。民族聲樂與戲曲藝術不僅彼此不同,還彼此相關。民族聲樂和戲曲唱腔之間有相似性和獨特性,而民族聲樂和戲曲藝術都是我國傳統(tǒng)藝術表現形式。本文從四個主要方面簡要分析民族聲樂與戲曲藝術之間的異同:歷史淵源、演唱方式、表演內容和表演風格。

(一)歷史淵源

從歷史上講,民族聲樂和戲曲藝術是從我國古代的原始歌舞發(fā)展而來的。民族聲樂與戲曲藝術是古代人根據對自己的生活和勞動經驗的概括而創(chuàng)建和發(fā)展的,經過長時間的發(fā)展和演變,已經形成了較為完整的科學體系。

區(qū)別在于民族聲樂與戲曲藝術盡管有很深的淵源,但民族聲樂與戲曲藝術來自不同的表達形式。初始差異雖然不明顯,然而,在發(fā)展過程中,不同的表現形式將其引向不同的發(fā)展道路:在原始社會歌舞表演中,對演奏語言和動作的雙重要求迫使戲曲演化沿著強調歌唱和表演的道路前進;民族聲樂起源于各種民間藝術,例如號子,民歌和說唱,在形式上,專注于通過歌唱表達情感,而不是表達身體動作,因此其發(fā)展成為一種以演唱為主的表現方式。而且,從發(fā)展階段來看,戲曲的發(fā)展大致可以分為五個階段。南北曲的形成階段——昆曲與弋陽曲的競爭階段——梆子和皮黃的興起與發(fā)展階段——地方小戲的繁榮發(fā)展階段——百花齊放階段;民族聲樂源于傳統(tǒng)民歌,各個朝代都有其表現形式的存在,如詩經、楚辭、樂府以及唐詩宋詞等。

(二)演唱方式

歌唱是一種音樂,人類利用聲音進行歌唱,是一種將語言和音樂結合在一起的復雜表演藝術。這是人們在身心上共同協(xié)調進行的一項活動,并且要與情緒、聲音以及動作等相結合,才能更好的進行表達。

民族聲樂演唱和戲曲藝術的唱腔同屬于聲樂。當談到演唱的聲音要求時,民族聲樂演唱和戲曲藝術的唱腔都要注意呼吸、共鳴和發(fā)聲的科學方法,并且都要求將情感賦予其中,達到聲情并茂的效果,且都對咬字有一定的要求,最基本的是字正腔圓,確保聽眾可以聽懂演唱的內容。在演唱過程中正確處理聲音和字腔的關系尤為重要,是演唱水平與技術的體現。通過有效的結合,可以準確體現出民族語言的風格。根據表演的風格,民族聲樂與戲曲藝術都屬于民族風格,都是基于充滿活力的音質和優(yōu)美的音色表現,并且情感是直接發(fā)自內心,真實和自然的,具有民族說唱的特征。

同時,隨著民族聲樂與戲曲藝術各自的發(fā)展和演變,民族聲樂與戲曲藝術之間也存在一些差異。就民族聲樂中聲音條件的劃分標準而言,人聲的特性被用作聲音條件標準的劃分標準,主要有三種聲音:男聲、女聲和童聲;男聲、女聲又分為高、中和低音。每一種都分為抒情、戲劇甚至是花腔等。在戲曲藝術中,劃分聲音條件的標準是基于行為。戲曲唱腔按男聲分為老生、小生、凈、丑;女聲分為青衣、花旦、花衫、老旦等。在藝術實踐中,民族聲樂與戲曲藝術均指舞臺表演,但演唱民族聲樂的最終目的不全是展現技巧,而是基于民族情感,側重于情感的表達,強調準確表達不同民族,不同風格的民族聲樂作品,并進行二次創(chuàng)作。戲曲藝術則嚴格規(guī)范規(guī)定唱功以及動作的配合,并且戲曲藝術必須以人物為主體,服從人物,服從情節(jié),注意情節(jié)的連貫性以及準確地表達戲曲人物的思想。

(三)表演內容

就表演的內容而言,民族聲樂與戲曲藝術均屬于作品的二次創(chuàng)作。不同之處在于民族聲樂側重于解釋作品本身的含義,而戲曲藝術則側重于劇情的表達和連續(xù)性。換句話說,民族聲樂重在歌唱,而戲曲重在表演。民族聲樂強調對歌曲內容的審美追求,歌唱藝術中的情感表達以及歌唱藝術中的魅力之美。戲曲藝術采用程式化的技術形式來演唱、表演各個領域的角色,為了符合音樂節(jié)奏,使用標準化的演奏技巧和不同的歌唱風格、音樂旋律和演奏技巧來創(chuàng)建場景敘事,以反映不同角色和不同戲劇情境的思想和感受。

(四)表演風格

在表演方面,民族聲樂與戲曲藝術都必須在舞臺上表演。同時,由于民族和地區(qū)差異,語言也會有所差異。民族聲樂演唱和戲曲藝術都相應地使用當地方言。

但是,民族聲樂與戲曲藝術的表演之間存在明顯差異:民族聲樂在其音樂風格上清楚地反映了民族的特征,著重于表達每個地區(qū)和每個民族的特征,也有不同的國籍。曲目主要是民歌、民謠以及民族風的創(chuàng)作歌曲。語言主要是普通話,有時會以少數民族語言歌唱。戲曲藝術體現了風格化和戲劇性的表演風格,融合了地區(qū)特色,并有機地融合了歌舞表演。使用的語言是漢語,但是各種類型的戲曲中都使用當地方言和喜歡的形式表演。

三、民族聲樂和戲曲藝術具有共性和個性

科學的演唱方法是任何一種民族聲樂的共性的體現。我國的民族聲樂與意大利和德國等不同國家的民族聲樂有各自的特點,即個性。與民族聲樂和戲曲藝術的共性相比,民族聲樂與戲曲藝術的個性存在是有條件的和相對的,民族聲樂的個性也必須與共性相關聯,可以說沒有個性就沒有共性。

秉承這一理論思想,我們在民族聲樂領域研究傳統(tǒng)民歌,掌握民族地域風格,繼承和更新戲曲藝術,研究民族藝術,探索現代民族聲樂的發(fā)展過程中,要以辯證的世界觀和方法論為指導。必須接受基本的理論訓練,并熟悉傳統(tǒng)民族聲樂的演唱特性,特別注意傳統(tǒng)戲曲旋律的優(yōu)勢,例如學習和掌握潤腔,吐字、韻白、氣息等方法;也要在學習戲曲藝術時,練好基本功,如眼神、手勢、舉止和動作等基本技能。只有這樣才能準確掌握歌唱風格和表達魅力,也有助于充分體現個性。這種繼承和借鑒體現在許多方面,其本質在于程式化的演繹特征。戲曲表演是風格化,戲劇性有機結合的歌舞表演,雖然限制了戲曲舞臺形象的各個方面,但也貫穿了戲曲舞臺的結構機制。程式化也可以用作民族聲樂的參考,為民族聲樂的更靈活形式提供基本的理論框架和底線。

四、結束語

民族聲樂和戲曲藝術均需要相互借鑒和不斷改進,適應時代的發(fā)展,同時保持民族風格,繼承優(yōu)秀的傳統(tǒng)文化。我們必須充分理解和掌握民族聲樂和戲曲藝術的風格和特征,并吸收其他民族藝術形式的精髓。在此基礎上,還可以學習和借鑒世界上其他藝術形式,并在世界舞臺上產生一種新的,更具活力的藝術形式。