北京市小學教師對ADHD的認知現狀、態度及影響因素分析

毛穎梅 張旭 馬麗華 安欣穎 王萍 柳溪

[摘 要] 采用問卷形式調查北京市1 348名普通小學教師對注意缺陷多動障礙(ADHD)的認知情況和態度,并分析影響因素。研究發現,教師的ADHD知識總體知曉率為45.07%,城區和郊區教師知曉率差異顯著。單因素分析發現,不同地區、教齡、學歷、是否師范專業、上學和在職期間是否學習過相關內容在病因(預后)得分上差異顯著;不同性別、地區、教齡和學歷在特征表現得分上差異顯著;不同性別在治療(教育干預)得分上差異顯著。多元線性回歸分析顯示,城區、受過相關培訓、師范專業畢業和研究生及以上學歷教師的病因(預后)得分更高;女性和城區教師的特征表現得分更高;未教過ADHD學生、城區、研究生及以上學歷和教齡10年以下的教師對待ADHD兒童的態度更積極。教師態度和病因(預后)、治療(教育干預)知識負相關,和特征表現知識正相關。整體而言,北京小學教師對ADHD的認識還存在不足,對待ADHD兒童的態度比較消極,有必要從多種渠道開展培訓和建立多方協作的支持性教育體系。

[關鍵詞] 注意缺陷多動障礙;教師知識;教師態度;影響因素

[中圖分類號] G 76? [文獻標志碼] A? [文章編號] 1005-0310(2021)04-0085-08

Analysis on the Current Cognition,Attitude and Influencing

Factors of Primary School Teachers in Beijing towards

Attention Deficit Hyperactivity Disorder

MAO? Yingmei1, ZHANG? Xu1, MA? Lihua2, AN? Xinying3, WANG? Ping4, LIU? Xi5

(1.College of Special Education, Beijing Union University, Beijing 100075, China;2.Shenjiaying Central Primary School,

Yanqing District, Beijing 102100, China;3.Beijing First Normal Affiliated Primary School, Beijing 100075, China;4.Wenhui

Primary School, Dongcheng District, Beijing 100022, China;5.Beijing Primary School Changyang Branch, Beijing 110111, China)

Abstract: A questionnaire was used to investigate the cognition and attitude towards Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) among 1 348 primary school teachers in Beijing and the influencing factors were analyzed.The study found teachers overall awareness rate of ADHD is 45.07%, there is a significant difference between teachers who are from urban areas and suburban areas. Single factor analysis found that there are significant differences in the etiology (prognosis) scores of different regions, teaching experience, educational background, and whether they graduated from normal school and have received training of ADHD during pre-service education and in-service education; different genders, regions, teaching experience and educational backgrounds have significant differences on scores of features; different genders have significant differences in treatment (educational intervention) scores. Multiple linear regression analysis showed that teachers who are from urban areas, have received training of ADHD, and graduated from normal schools, with master degrees possess sound information on etiology (prognosis) of ADHD; female teachers and teachers from urban areas possess sound information on features of ADHD; teachers who have never taught ADHD, from urban area, graduated with master degrees, and have a teaching experience of less than ten years are more positive toward ADHD. Teachers attitude are negatively correlated with knowledge of etiology (prognostic), medical treatment (educational intervention), and positively correlated with knowledge of features. Generally speaking, their attitudes towards ADHD are less positive. It is necessary to provide more support for primary school teachers through professional training by multidisciplinary teams.

Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder; Teachers knowledge; Teachers attitude; Influencing factors

0 引言

注意缺陷多動障礙(Attention Deficit Hyperactivity Disorder,ADHD)是一組以注意力缺損、多動和沖動為核心特征的兒童期常見精神障礙。這些核心缺陷對兒童在學校的學業和人際交往有長期的負面影響,也給教師開展教學造成嚴重困擾[1]。據全球數據顯示,ADHD的患病率為5.6%~7.2%[2],近年來上升趨勢明顯[3],這意味著普通學校班級中出現ADHD兒童的概率很大。注意力缺陷、多動、沖動等ADHD的核心表現在教室環境中尤其容易受到關注,小學教師在ADHD兒童早期發現、評估、給父母提出建議、幫助孩子提高學業和社交技能上起著關鍵作用[4]。對教師的研究發現,教師習得的經驗和知識影響著他們的信念和態度,并進一步體現在教師行為上[5]。因此,了解教師對ADHD的認知現狀和態度,對ADHD兒童的早期識別和干預有重要意義。

自從1994年Jerome等首次采用ADHD知識量表(ADHD Knowledge Scale,ADHDKS)對小學教師的ADHD知識進行系統研究以來,國外已經出現了不少相關研究成果[6-7]。整體而言,基于Jerome等的量表,教師對ADHD知識平均知曉率在76.3%~82.4%之間。Sciutto等

將ADHDKS改進為注意力缺陷障礙知識量表(Knowledge of Attention Deficit Disorders Scale,KADDS),分為癥狀、一般信息(病因)和治療3個分量表,并為每個題目增加了“不知道”選項,以減少猜測性答案。該研究發現,教師對ADHD知識平均知曉率為47.81%,教師對ADHD癥狀的了解水平好于治療和一般信息(病因)知識[8]。研究進一步發現,教師具有的ADHD知識與他們對待這類兒童的態度和行為之間存在著復雜密切的關系[9-10]。教師是否與ADHD兒童有過直接接觸、接受相關課程學習和培訓機會的多少、班級規模等因素都可能影響到教師對ADHD的了解程度和對ADHD兒童的態度[11]。

ADHD是我國學齡兒童的常見精神障礙,但經知網檢索發現,近十年來國內關于教師對ADHD認知和態度的研究非常少見。金文嵐等采用自編問卷,對上海中小學教師做了調查研究[12],發現教師對ADHD核心特征中的注意力缺陷癥狀的認識度較高,在ADHD的病因和干預認識上存在誤區,大部分教師對 ADHD持有較為負面的態度。但該研究并未評估教師對ADHD知識的知曉程度,也沒有深入探討教師在ADHD知識與態度之間的關系及其影響因素。此外,該研究問卷采用“是”或“否”兩選格式,被調查者有50%的機會猜測正確答案,會導致對教師的ADHD知識水平的高估。

基于小學教師在ADHD兒童早期識別和教育干預上的重要作用,本研究以北京市普通小學教師為調查對象,了解這一群體對ADHD不同維度知識的知曉程度和對ADHD兒童的態度,

分析二者之間的關系,

并探討影響因素,為今后普通學校建立ADHD兒童融合教育支持體系和開展教師專業培訓提供科學依據。

1 研究內容

1.1 研究對象

調查對象為北京市西城、東城、朝陽、豐臺、延慶、平谷、房山等7個區縣的26所小學教師。問卷通過問卷星專業調查平臺發布,由學校教務人員將問卷鏈接發放至教師工作群。參與教師共1 348名,回收有效問卷1 315份,有效問卷率97.6%。

1.2 研究方法

研究問卷包括3個部分:一般背景情況、ADHD知識和對ADHD兒童的態度。第一部分包括教師所在區、性別、教齡、學歷、是否師范專業畢業、上學期間是否學過相關課程、在職相關培訓情況、任教年級、是否擔任過班主任、是否教過ADHD學生等問題。此部分還包括一個過濾性問題,了解教師對ADHD的熟悉程度,未通過者無須繼續作答,避免對后續問題的猜測性回答帶來數據失準。

第二部分為ADHD知識內容,主要采用在國外已得到廣泛認可和使用的KADDS量表中的相關內容[8],考慮到國內教師的知識背景,刪減了部分純粹醫學領域內容的問題,并參考國內金文嵐等編制的問卷增加了教育干預的內容[12]。編寫后的問卷經小學資深教師試測,對個別條目的表述做了符合國內教師閱讀習慣的修改。問卷包括ADHD的病因(預后)、特征表現、治療(教育干預)3個維度,共24道題目。其中,病因(預后)包含9道題目,特征表現包含8道題目,治療(教育干預)包含7道題目。每題有“對”、“不確定”和“錯”3個選項。每題答錯計0分,不確定計1分,答對計2分,滿分48分。評分越高,說明對ADHD的知曉程度越好,題目的答題正確率即知曉率。該部分問卷的KMO值為0.84,Bartlett球形檢驗度為7072.04(P<0.000),Cronbachs α系數為0.71。

第三部分包含4道題目,評估教師對ADHD兒童的態度,采用5點Likert量表形式,1分為非常不同意,5分為非常同意。

1.3?研究工具

從問卷星平臺導出相關數據,使用SPSS 20.0軟件進行統計分析。單因素分析采用獨立樣本t檢驗或單因素方差分析,多因素采用多元線性回歸分析。知識與態度得分之間的相關性采用Pearson相關分析。

2 研究結果

2.1?對ADHD知識整體知曉情況

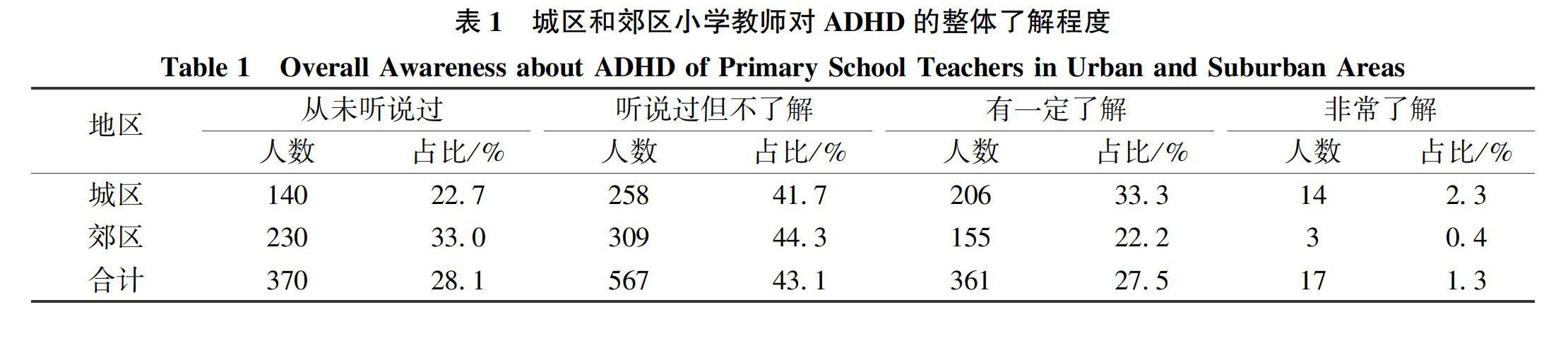

問卷第一部分的過濾性問題為:“您對ADHD兒童的了解程度是

____。”該題含4個選項,城區和郊區教師的數據結果見表1。從未聽說過ADHD的教師總人數為370名,占全部1 315名被調查者的28.1%,郊區從未聽說過ADHD的教師人數明顯多于城區,經卡方檢驗,二者差異顯著(χ2=21.892,P<0.000)。這370名被試無須回答問卷的第二、三部分,不納入后續的數據分析。

對完成了問卷全部內容的945名有效被試的數據進行分析,北京市小學教師對ADHD的總體知曉率為45.07%,其中,病因(預后)知識知曉率為40.32%,特征表現知識知曉率為46.79%,治療(教育干預)知識知曉率為49.21%。從單個題目來看,知曉率最高的3道題分別為:“ADHD的主要表現是容易分心,不能集中注意力和自我控制(78.4%)”、“應從醫學、教育和心理等多個方面對ADHD兒童進行綜合治療與干預(77.9%)”和“ADHD兒童需要更加清晰明確的指令(75.6%)”;知曉率最低的3道題分別為:“過于活躍、停不下來是ADHD兒童的主要表現(4.2%)”、“減少食品添加劑和糖的攝入對治療ADHD有幫助(5.7%)”和“造成ADHD的主要原因是家庭教育問題(12.1%)”。

2.2 ADHD知識和態度得分的差異分析

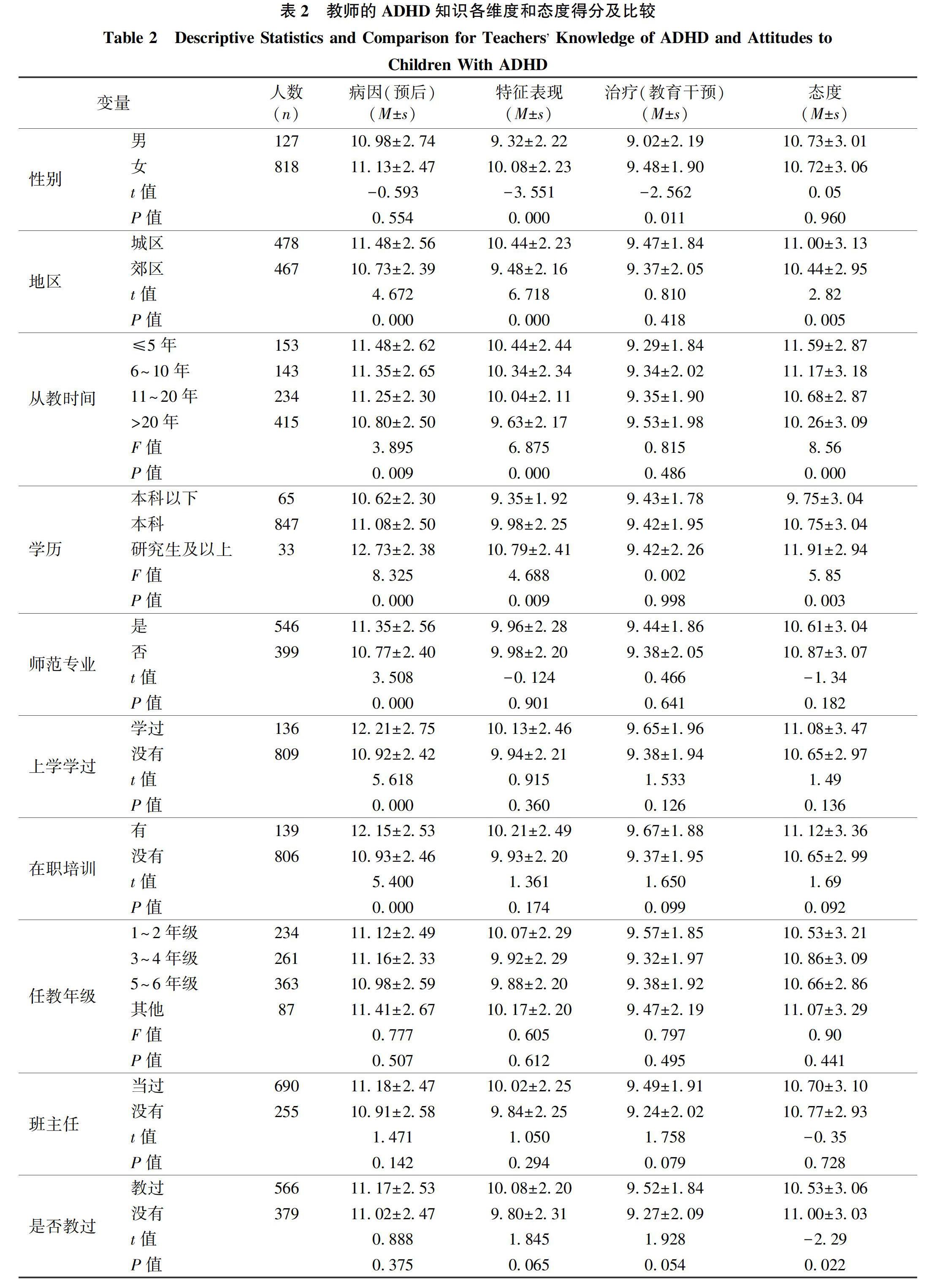

教師的ADHD知識整體平均得分為30.49(s=4.37),病因(預后)知識平均得分為11.11(s=2.51),特征表現知識平均得分為9.97(s=2.25),治療(教育干預)知識平均得分為9.42(s=1.94),各維度和態度得分及差異分析見表2。

地區、從教時間、學歷、是否師范類專業畢業、上學期間是否學過相關課程和在職相關培訓情況在病因(預后)得分的組間差異顯著(P<0.01)。性別、地區、從教時間和學歷在特征表現得分的組間差異顯著(P<0.01)。性別在治療(教育干預)得分的組間差異顯著(P<0.05)。

教師對ADHD兒童的態度使用5點Likert量表計分,該方法一般以3、3.75、4.25作為對被試得分高低進行判斷的臨界點[13]。本研究的態度部分包含4道題,故態度總分在12分以下(不含12分)為消極,12~15分(不含15分)為一般,15~17分(不含17分)為較積極,17分以上為非常積極。本次調查發現,教師對ADHD兒童的態度平均得分為10.72(s=3.05),表明教師對待ADHD兒童的整體態度較為消極。地區、從教時間、學歷、是否教過ADHD兒童在教師態度得分的組間差異顯著(P<0.05)。

2.3 ADHD知識各維度與態度影響因素的多元線性回歸分析

由于治療(教育干預)得分只有性別一個變量的組間差異顯著(P<0.05),所以以下只對病因(預后)、特征表現和態度得分的影響變量進行多元回歸分析。由于本研究中的被試變量均為定類變量,所以在回歸分析中被當作“啞變量”(dummy variable)處理。

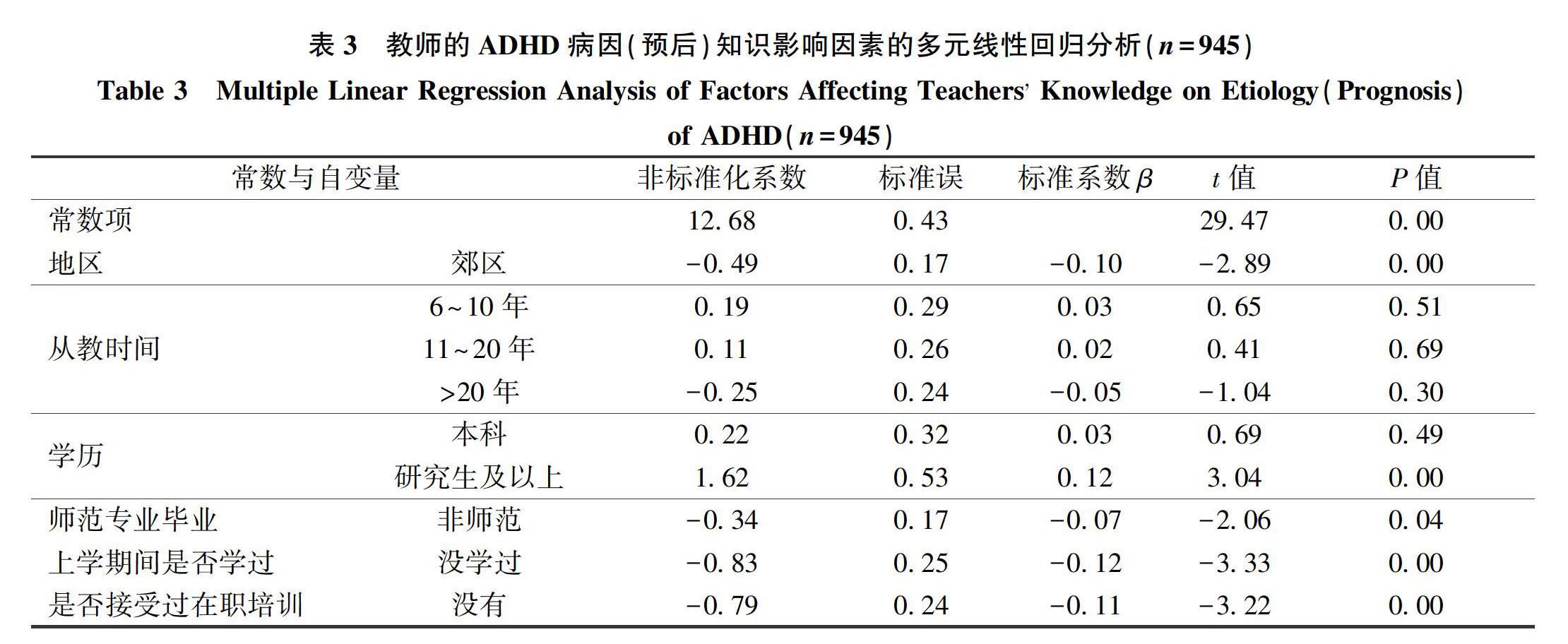

將病因(預后)得分單因素分析中有統計學意義的變量納入多元線性回歸分析,如表3所示。以地區(0=城區,1=郊區)、從教時間(0=5年及以下,1=6~10年,2=11~20年,3=20年以上)、學歷(0=本科以下,1=本科,2=研究生及以上)、是否師范專業(0=是,1=否)、上學期間是否學過相關課程(0=學過,1=沒學過)和在職是否接受過相關培訓(0=有,1=沒有)等因素作為自變量,以病因(預后)總分作為因變量進行多元線性回歸分析。模型顯示相關系數R=0.29,決定系數R2=0.08,自變量與因變量的線性關系有統計學意義(F=9.48,P<0.000)。從模型數據看,有統計學意義的變量為地區、學歷、是否師范專業、上學以及在職期間是否接受過相關內容的培訓。

將特征表現知識得分單因素分析中有統計學意義的變量納入多元線性回歸分析,如表4所示。以性別(0=男,1=女)、地區(0=城區,1=郊區)、從教時間(0=5年及以下,1=6~10年,2=11~20年,3=20年以上)和學歷(0=本科以下,1=本科,2=研究生及以上)等因素作為自變量,以特征表現總分作為因變量進行多元線性回歸分析

。模型顯示相關系數R=0.26,決定系數R2=0.07,自變量與因變量的線性關系有統計學意義(F=10.059,P<0.000)。從模型數據看,有統計學意義的變量為性別和地區。

將態度得分單因素分析中有統計學意義的變量納入多元線性回歸分析,如表5所示。以地區(0=城區,1=郊區)、從教時間(0=5年及以下,1=6~10年,2=11~20年,3=20年以上)、學歷(0=本科以下,1=本科,2=研究生及以上)和是否教過ADHD兒童(0=教過,1=沒有教過)等因素作為自變量,以態度總分作為因變量進行多元線性回歸分析,模型顯示相關系數R=0.20,決定系數R2=0.04,自變量與因變量的線性關系有統計學意義(F=5.591,P<0.000)。從模型數據看,有統計學意義的變量為是否教過ADHD學生、地區、學歷和從教時間。

2.4 教師的ADHD知識與對待ADHD兒童態度的相關分析

教師對待ADHD兒童的態度與病因(預后)知識(r=-0.08,P=0.01)、治療(教育干預)知識(r=-0.32,P<0.01)呈負相關,教師對待ADHD兒童的態度與特征表現知識呈正相關(r=0.32,P<0.00)。對其關系的具體分析在討論部分展開。

3 討論

3.1 小學教師對ADHD知識的知曉率偏低

從調查結果來看,北京普通小學教師對ADHD知識的整體知曉率為45.07%。目前國內還未見到相應的調查數據,難以比較。國外基于ADHDKS量表的多項研究發現,西方國家教師對ADHD知識平均知曉率在76.3%~82.4%之間[7]。Sciutto等采用KADDS量表對9個國家的2 307名教師進行了調查,發現教師對ADHD知識知曉率在15%~62%之間,其中,美國最高(62%),沙特阿拉伯最低(15%),希臘(45%)位于中位[11]。本研究得出的教師知曉率與希臘較為接近,但由于本研究的數據是在排除了對ADHD“從未聽說過”的370名教師后得出的,相比之下,北京市小學教師對ADHD知識的知曉率水平偏低。本研究數據發現,這與教師職前和職后缺乏相關培訓有密切關系,在納入數據分析的945名教師中,只有14.4%的教師在職前學習過ADHD相關知識,14.7%的教師接受過相關在職培訓,二者還有很大一部分是重合的。可見,對廣大普通教師而言,缺乏獲悉ADHD知識的專業途徑是普遍現象,這會造成教師缺乏相關知識,難以在早期覺察這類兒童并及時進行干預。

3.2 小學教師對ADHD不同維度知識的了解有所差異

在本研究中,教師對治療(教育干預)部分的知曉程度最高,特征表現次之,病因(預后)最差。ADHD的病因非常復雜,遺傳、神經生物學、環境和促發因素等都可能起作用[14],如不經過專業培訓難以掌握,影響了教師在該維度的知曉率。教師在教育干預內容上得分較高,與醫學類題目不同,教師在并不具備ADHD專業知識的情況下,也可能根據教育理念和經驗進行推測,對這類題目做出正確選擇。值得注意的是,正確率最高和最低的兩道題目都屬于特征表現部分,分別是“ADHD的主要表現是容易分心,不能集中注意力和自我控制”和“過于活躍、停不下來是ADHD兒童的主要表現”,說明多數教師對ADHD兒童的核心特點之一——注意力缺陷有較明確的認識,但同時也容易刻板地將外在行為表現多動的兒童誤認為就是ADHD,對他們的教育干預也會缺乏針對性。

3.3 影響小學教師對ADHD不同維度知識知曉程度的因素不同

本研究發現影響教師對ADHD 3個知識維度知曉情況的因素有所不同。從地區看,城區教師在3個維度上的得分均高于郊區,并在病因(預后)、特征表現兩個維度的差異達到顯著水平。這表明城區教師可能有更多機會和途徑接觸到ADHD的專業知識,對ADHD的發生發展和特征表現有更清晰的認知。研究生及以上學歷、師范專業、學過或接受過相關培訓的教師在病因(預后)維度得分較高,再次說明學習相關內容和接受培訓對這些知識的掌握有實質性幫助。教師如果對ADHD的病因(預后)有較好的認識,就可能避免將ADHD簡單歸因為父母教育方式或只是生理障礙所致,有利于教師更好地理解ADHD兒童的行為特點,從而為他們提供具有支持性的教育環境。此外,在性別因素對ADHD知識的影響上,目前的研究結果并不一致[15]。本研究發現,女性教師在特征表現和治療(教育干預)上的得分顯著高于男性教師,由于我國小學教師中男性教師占比較低,且大多擔任體育或科技教師等,較少承擔班主任工作,因此,男性教師對學生的了解程度可能不如女性教師。

3.4 所在地區、學歷和相關教育經歷影響了小學教師對待ADHD兒童的態度

在本研究中,城區、研究生及以上學歷、從教時間在10年以下和沒教過ADHD兒童的教師對待他們的態度更積極。本研究發現,城區和高學歷教師在ADHD知識上得分更高,態度也更積極。但值得注意的是,教學經驗豐富或教授過ADHD兒童的教師對待這類兒童的態度卻更消極。學者陳向明將教師知識分成理論性知識和實踐性知識兩大類。理論性知識大都處于外顯狀態,能夠通過概念、語言和命題來表達;實踐性知識大多處于內隱狀態,遇到問題情境時才會被激活、反思與提煉,并通過教師自己的行動體現出來[16]。教師具有的理論性知識與他們在現實教育情境中形成的實踐性知識并不能簡單對接。Sharma等對融合教育的研究發現,年輕教師比年長教師對待融合教育的態度更積極[17]。Ohan等的研究也發現,高于平均知識水平的教師在實踐中雖然對ADHD兒童表現出更多的幫助性行為,但他們對干預卻缺乏信心,情感更加負面,也更傾向于讓這些孩子尋求專業機構的幫助[18]。本研究也驗證了上述研究結論,這可能是因為對ADHD兒童僅有更多理論知識儲備的教師對這類兒童

有更多“理想化”的接納。在教育情境中,他們與ADHD兒童親身接觸后,如果缺乏足夠的專業支持,則更能感受到教導這類兒童所面臨的困難,影響了教師的自我效能感,情感態度也會變得較為消極。

3.5

教師對ADHD不同維度知識的知曉情況與對待ADHD兒童的態度之間的關系不一致

教師專業發展是基于信念、態度和行為的協同,教師態度的改變是推動教師信念內化為教師行為的關鍵。態度是個體對特定對象作出反應時所持的帶有評價性的心理傾向,包含認知、情感和行為傾向3個元素,認知是情感的基礎,情感能夠導致行為結果。態度影響個體對行為的選擇,使得某種行為的出現成為可能,并隨著態度的更新產生持久的行為傾向[5]。教師對ADHD兒童持有積極的態度對確保ADHD干預在班級情境中的有效實施至關重要。

以往研究發現,知曉更多ADHD知識的教師通常對這類兒童會持有更積極的態度[10]。本研究將教師的ADHD知識分為不同維度進行考察,得到的結果較為復雜。教師在ADHD病因(預后)和治療(教育干預)知識維度上得分越高,對待ADHD兒童的態度越消極;但同時應注意的是,教師對ADHD兒童的特征表現了解得越多,對待ADHD兒童的態度就越積極。ADHD的病因非常復雜,是一種持續終身的精神障礙[14],醫學上沒有根治方法,需要長期細致的綜合性干預。教師對病因(預后)和治療(教育干預)了解越深入,可能更加清晰地認知到該群體帶來的教育挑戰,從而形成了更為消極和矛盾的教育態度。但令人鼓舞的是,本研究同時顯示,教師對ADHD的特征表現有更多覺察時,對他們的態度更為接納和積極。ADHD兒童通常在班級中會表現出大量的學業和行為問題,教師對他們的行為特征有所認知后,就有可能對他們更加包容,對待這類群體的態度就越積極。以上發現提示我們,除了應將ADHD相關理論知識納入教師培訓外,還要注重能促進教師實踐性知識提升的案例指導和干預支持,彌合理論和實踐之間的距離,促進教師對ADHD兒童的全面接納。

4 結束語

本研究發現,小學教師對ADHD這種兒童期常見的心理和行為障礙的整體知曉程度偏低。在不同知識維度上,教師對治療(教育干預)部分的知曉程度最高,特征表現次之,病因(預后)最差。所在地區、學歷和相關教育經驗影響了教師對不同維度ADHD知識的知曉程度和對待這類兒童的態度。

教師對不同維度ADHD知識的知曉程度與對待這類兒童的態度之間的相互關系并不一致。

在未來,學校和教育相關部門應針對ADHD知識的不同維度,設計更加細致的教師教育途徑,將理論知識培訓和班級情境中的案例研究與指導相結合,促進教師的知識、技能和能力的整合,形成對ADHD兒童更積極的態度;同時,應將學校管理人員、教學支持人員等更廣泛的相關人群納入ADHD兒童支持性教育環境,構建科學合理的ADHD兒童校本干預體系。

[參考文獻]

[1] ARNOLD L E, HODGKINS P, KAHLE J, et al. Long-term outcomes of ADHD: academic achievement and performance[J]. Journal of Attention Disorders, 2015, 24(1):1-13.

[2] THOMAS R, SANDERS S, DOUST J, et al. Prevalence of attention-deficit/hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analysis[J]. Pediatrics, 2015, 135(4): 994-1001.

[3] CORCORAN J, SCHILDT B, HOCHBRUECKNER R, et al. Parents of children with attention deficit/hyperactivity disorder: A meta-synthesis, Part I [J]. Child and Adolescent Social Work Journal, 2017, 34(4): 281-335.

[4] RAMAN N, ABR J V R . Clinical and psycho-social profile of child and adolescent mental health care users and services at an urban child mental health clinic in South Africa[J]. African Journal of Psychiatry, 2013, 16: 356-363.

[5] 李霞.信念、態度、行為:教師文化建構的三個維度[J].教師教育研究,2012,24(3):17-21.

[6] JEROME L, GORDON M, HUSTLER P. A comparison of American and Canadian teachers knowledge and attitudes towards attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)[J]. Canadian Journal of Psychiatry, 1994, 39(9): 563-567.

[7] ANDERSON D L, WATT S E, NOBLE W, et al. Knowledge of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and attitude towards teaching children with ADHD: The role of teaching experience[J]. Psychology in the Schools, 2012, 49(6): 511-525.

[8] SCIUTTO M J, TERJESEN M D, BENDER FRANK A S. Teachers knowledge and misperceptions of attention-deficit/hyperactivity disorder[J]. Psychology in the Schools, 2000, 37(2): 115-122.

[9] OHAN J L, CORMIER N, HEPP S L, et al. Does knowledge about attention-deficit/hyperactivity disorder impact

teachers reported behaviors and perceptions? [J].School Psychology Quarterly, 2008, 23(3): 436-449.

[10] TOYE M K, WILSON C, WARDLE G A. Education professionals attitudes towards the inclusion of children with ADHD: the role of knowledge and stigma[J]. Journal of Research in Special Educational Needs, 2019, 19(3): 184-196.

[11] SCIUTTO M J, TERJESEN M D, KUACˇGEROV A, et al. Cross-national comparisons of teachers knowledge and misconceptions of ADHD[J]. International Perspectives in Psychology: Research, Practice, Consultation, 2016, 5(1):34-50.

[12] 金文嵐,杜亞松,鐘向陽,等.對上海中小學教師注意缺陷多動障礙知曉率的調查[J]. 中國健康心理學雜志,2010,18(3):307-309.

[13] 徐志勇,趙美艷. 小學生學校生活質量(QSL)調查研究:以北京市2248名學生為例[J]. 教育學報,2012,8(3):84-96.

[14] 梁友芳. 兒童注意缺陷多動障礙病因研究進展[J]. 廣西醫科大學學報,2017,34(5):781-784.

[15] AHMMED M, SHARMA U, DEPPELER J. Variables affecting teachers attitudes towards inclusive education in Bangladesh[J]. Journal of Research in Special Educational Needs, 2012, 12(3): 132-140.

[16] 陳向明.教師實踐性知識再審視:對若干疑問的回應[J]. 北京大學教育評論,2018,16(4),19-33+184.

[17] SHARMA U, FORLIN C, LOREMAN T. Impact on training on pre-service teachers attitudes and concerns about inclusive education and sentiments about persons with disabilities[J]. Disability & Society, 2008, 23 (7): 73-85.

[18] OHAN J L,VISSER T A W,STRAIN M C, et al. Teachers and education students perceptions of and reactions to children with and without the diagnostic label “ADHD”[J]. Journal of School Psychology, 2011,49(1): 81-105.

(責任編輯 白麗媛)