后疫情時代大學生在線學習“臨場感”對學習效果的影響研究

張黎 韋妙

DOI:10.16644/j.cnki.cn33-1094/tp.2021.11.024

摘? 要: 后疫情時代,在線教育從“新鮮感”走向了“新常態”,在線學習成為了當今大學生樂于接受的新型學習方式。但是線上環境所缺失的“臨場感”也導致現階段大學生在線學習的學習效果不達預期。基于探究社區理論框架(CoI)的臨場感分類模型,運用多元線性回歸模型分析了534名大學生的問卷調查數據。分析結果顯示,在線學習臨場感的三要素(TP、CP、SP)對學習效果均具有顯著的正向影響,其中社會臨場感對在線學習效果的影響權重最大,知識構建、觸發事件、情感表達、群體凝聚是教學臨場感、認知臨場感、社會臨場感中對在線學習效果影響的最重要因素。

關鍵詞: 后疫情時代; 在線學習; 臨場感; 學習效果

中圖分類號:G434? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ?文章編號:1006-8228(2021)11-87-04

Research on the effects of presence of online learning on learning performance

of college students in the post-epidemic era

Zhang Li, Wei Miao

(Vocational and Technical Normal College, Hubei University of Technology, Wuhan, Hubei 430068, China)

Abstract: In the post-epidemic era, online education has changed from "freshness" to "new normal", online learning has become a new learning method that college students are happy to accept. However, the lack of "presence-feeling" in online environment also leads to the learning performance of online course for college students at the present stage is not up to expectations. Under the framework of the Community of Inquiry (COI), multiple linear regression model is used to analyze the questionnaire data of 534 college students. The analysis results show that all the three elements of online presence (Teaching Presence, Cognitive Presence and Social Presence) have a significant positive impact on the learning effect, and the Social Presence plays the most important role on online learning performance. Knowledge construction, triggering event, emotional expression as well as group cohesion are staple factors of Teaching Presence, Cognitive Presence and Social Presence that influence the effect of online learning performance.

Key words: post-epidemic era; online learning; presence; learning performance

0 引言

據調查數據統計,疫情期間全國1454所高校開設了1226萬門次在線課程,參加在線學習的大學生共計1775萬人,合計23億人次,在線學習實質上已成為我國高校課程教育教學的重要組成部分[1]。面對這一巨大變革,教育部高等教育司司長吳巖強調復課后對在線教育也要從“新鮮感”向“新常態”轉變[1]。如何充分釋放大規模在線學習的效率效能,讓在線教育新模式真正成為助力高校教學改革的“新常態”成為我國高等教育未來發展的重要方向。

然而,現階段具體教育情境中的在線學習模式在組織、實施、評價等各個環節仍然存在不少短板,如高輟學率、低完成率、學習效果不佳、學生在線學習情緒低落等現象,學校、教師、家長、學生等參與方均出現了不少質疑在線學習實際效果的聲音。其中,長時間面對屏幕上課所帶來的學習孤獨感,群體歸屬感缺失等“臨場感”不足問題是各方輿論議論的焦點所在[2],被認為可能是制約學生在線學習效果的關鍵限制因素。本研究基于加拿大學者加里森提出的CoI模型框架,通過對大規模實證調研數據的分析和比較,試圖解釋以下問題:臨場感對大學生在線學習效果是否真正具有積極作用?在臨場感的不同維度中哪一類對學習效果影響最大?根據分析結果如何有針對性的塑造臨場感來提升大學生在線學習效果?

1 理論基礎及研究假設

2000年加里森和安德森共同創建了探究社區框架(Community of Inquiry Framework,縮寫為CoI),并對線上不同臨場感類型的交互作用進行了詳細描述,它在教學經驗內核的基礎上對社會、認知、教學等臨場感進行整合,對于構建在線學習社區具有重要的指導價值。

在CoI模型中在線臨場感是一個比較復雜的結構,由教學臨場感、認知臨場感、社會臨場感三要素構成[3]。教學臨場感是指為實現學習者富有個人意義和教育價值的學習結果,對學習者的認知過程與社會過程進行設計、促進和指導,包括教學管理、知識構建與直接教學三個子類目[4]。認知臨場感是指學習者在批判性探究社區里通過不斷反思和對話來構建意義的程度,它包括觸發事件、探究、整合、解決四個階段[5]。社會臨場感是指學生在探究社區中通過利用通信媒體在社交方面和情感方面表現自己的能力,包括情感表達、開放交流與群體凝聚三個子類目[6]。在缺少面對面情感交流的在線學習環境中,社會臨場感的重要性不言而喻。探究社區理論模型已成為指導在線教學、混合學習、在線課程設計與開發的有效模型。

本研究中設計的在線學習臨場感結構,參考了楊潔、吳祥恩等人在線臨場感框架[7],將三大臨場感類型加以細分,分為十個步驟,各步驟設置相應的觀測指標進行操作化,詳細情況如表1所示。

基于CoI理論模型,本研究設定了三個研究假設。

① 教學臨場感(Teaching Presence,TP)維度

H1:教學臨場感對大學生在線學習效果具有正向影響。

② 認知臨場感(Cognitive Presence,CP)維度

H2:認知臨場感對大學生在線學習效果具有正向影響。

④ 社會臨場感(Social Presence,SP)維度

H3:社會臨場感對大學生在線學習效果具有正向影響。

2 研究工具與樣本

2.1 研究工具

本研究采用的主要研究工具是調查問卷,結合后疫情時代大學生在線學習現狀制定了“臨場感對大學生在線學習效果的影響”問卷工具。根據理論框架編寫問卷題目共29道,主要從教學臨場感、認知臨場感、社會臨場感三個維度調查臨場感對大學生在線學習效果的影響。

2.2 樣本選擇

本次調查使用問卷星平臺向557名大學生發放了問卷,回收534份有效問卷,問卷有效率為95.9%。調查樣本結構分布如下:大一學生97人,占總樣本數的18.2%;大二學生111人,占總樣本數的20.8%;大三學生100人,占總樣本數的18.7%;大四學生196人,占總樣本數的36.7%;研究生及以上30人,占總樣本的5.6%。

3 研究結果與分析

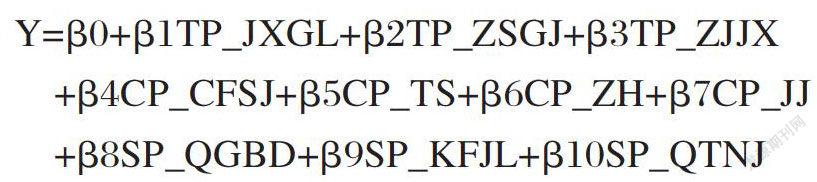

本研究需要探究多個解釋變量與被解釋變量之間的關系,并嘗試細化分析每種解釋變量影響被解釋變量的程度大小,因此建構多元線性回歸模型。其中,在線學習效果作為被解釋變量,通常使用學習成績指標進行操作化處理。解釋變量的三個維度(TP、CP、SP)的編碼和操作化處理方式具體是:教學臨場感(TP)維度下的教學管理、知識構建和直接教學編碼為TP_JXGL、TP_ZSGJ、TP_ZJJX,認知臨場感(CP)維度下的觸發事件、探索、整合和解決編碼為CP_CFSJ、CP_TS、CP_ZH、CP_JJ,社會臨場感(SP)維度下的情感表達開放交流和群體凝聚編碼為SP_QGBD、SP_KFJL、SP_QTNJ。教學臨場感量表設有7個題項,認知臨場感量表設有5個題項,社會臨場感量表設有7個題項,在題目設置中有明顯的區分。三個量表統一采用里克特五點量表,從“1”到“5”分別表示“完全不符合”到“完全符合”,預期方向都為“+”。

在對解釋變量和被解釋變量進行定義、編碼和賦值的操作化處理后,得到了大學生在線學習效果影響因素的多元線性回歸方程:

回歸分析結果如表2所示。

回歸模型的擬合優度檢驗結果顯示,10個解釋變量與被解釋變量之間的相關系數(R)為0.699,調整后的判定系數(R方)為0.479,說明這10個解釋變量能夠解釋被解釋變量47.9%的變異量,解釋度良好。回歸模型的變異量顯著性檢驗的F值為49.990,也達到了顯著水平。

在回歸系數的分析結果中,達到顯著的解釋變量有:教學臨場感下的“教學管理”、“知識構建”,社會臨場感下的“情感表達”、“開放交流”、“群體凝聚”以及認知臨場感下的“觸發事件”、“解決”。未達到顯著的解釋變量有“直接教學”、“探索”、“整合”。未達顯著水平的自變量并非代表與因變量間毫無關系,只是從統計學的角度出發沒有呈現顯著水平,結合相關信息仍可進行分析解釋。

4 討論及建議

回歸分析結果發現,教學臨場感、認知臨場感、社會臨場感都顯著地影響了大學生在線學習的效果。有效地改善在線學習的臨場感成為提升大學生在線學習體驗及效果的重要路徑。

4.1 教學臨場感維度

教學臨場感維度(TP)的分析數據顯示,“知識構建”對大學生在線學習效果有極其顯著的正向影響(p<0.01),其標準化回歸系數為0.189,這說明“知識構建”極大地影響了大學生在線學習的效果。“知識構建”在線上學習中可表現為課程主題討論、教師多樣化教學以及師生互動場景設計等,即教學團隊為在線學習者提供同課程相關的討論主題很大程度上能提升學生對該課程的參與度與認同感。同時,教師采用多樣化的教學方式有助于學生投身于學習任務之中,從而提高學生在線學習效果。“教學管理”對大學生在線學習效果的正向影響也達到了顯著水平(p<0.1),標準化回歸系數為0.080,是教學臨場感中影響大學生在線學習效果的次要因素。“教學管理”作用于學生在線學習過程中的初始化信息,如課程開始前獲取準確的時間安排、學習資料,課程具體的考核方式等。在線學習過程中,教學團隊就學習者如何參與學習活動提供指導,能否準確且及時傳達學習目標、教學材料等會影響大學生在線學習的體驗。

教學臨場感貫穿于整個在線學習的過程,同時作為中介要素影響著認知臨場感和社會臨場感的建立,因此有必要關注并加強其建立[8]。根據數據分析結果來看,教育主管部門可從在線學習的參與方,即教育者、學生與在線學習平臺這三方入手對大學生在線學習中的教學臨場感體驗進行優化。教育者在教學中要傳達清晰的學習目標、教學資料等,注意互動環節設計,采用多樣化教學方法實現教學層面的連貫性;學習者應該積極的配合教學工作,注意吸收學習資料并且積極參與到課堂的討論與分享中;在線學習平臺要不斷提高自身的系統承載能力,確保在線學習的流暢性,幫助教育者及時調整課程的教學策略,實現高效教學。

4.2 認知臨場感維度

認知臨場感維度(CP)的分析數據顯示,“觸發事件”對大學生在線學習效果有極其顯著的正向影響(p<0.01),標準化回歸系數為0.181。“觸發事件”也就是課程要激發學生學習的好奇心與困惑感,引導學生在學習過程中主動提問并尋求答案。在線學習過程中,學習者遇到疑難困惑,通常會在課程平臺的評論區域提出問題,得到課程參與者的回復并且在評論區板塊交流看法或觀點,這對提升大學生在線學習的效果有很大幫助。“解決”這一變量對在線學習效果的正向影響非常顯著(p<0.05),其標準化回歸系數為0.145,是認知臨場感中影響大學生在線學習效果的次要因素。“解決”即“問題解決”,它是指學生對新知識的運用,在課程學習結束后能夠記錄學習筆記,并且用于解決現實生活中的問題。

由于認知臨場感并不是孤立存在,而是與教學臨場感、社會臨場感相輔相成,認知臨場感強調的是多維的認知過程。因此,促進認知臨場感可以通過教學臨場感、社會臨場感的提升加以實現[7-8]。學校在組織大學生開展在線學習時應在促進教學臨場感和社會臨場感的同時,關注認知臨場感的建立,幫助學生形成、并加深認知臨場感。

4.3 社會臨場感維度

社會臨場感維度(SP)的分析數據顯示,“情感表達”、“開放交流”和“群體凝聚”都達到了顯著性解釋,其中“情感表達”和“群體凝聚”對大學生在線學習效果有極其顯著的正向影響(p<0.01),標準化回歸系數分別是0.218與0.192,且“情感表達”的標準化回歸系,處于各項臨場感中的最高水平,具有最高的解釋權重。由于在線學習依托于虛擬的網絡環境,而臨場感所追求的是真實性體驗,這也使得兩者間出現不可避免的矛盾,社會臨場感的建構盡可能的彌補線上教學所缺失的情感交流。“情感表達”的手段表現為給同伴發表的評論點贊、課上給老師云送花等,有效的拉近線上學習中人與人的溝通態度,克服傳統教學中不及時等不利因素影響。在線學習中,與課程參與者適時適量地進行評論、點贊、送花等行為能提升整個在線課堂的交互性,從而對每位參與者產生積極的正向影響,提升在線學習的效果。“群體凝聚”強調同伴間的合作與協調,在線學習時的團體項目、小組作業等能幫助學習者在課程學習中形成了包容信任、分工合作的氛圍,團隊凝聚力較高有助于實現共同發展。“開放交流”具有顯著的負向影響(p<0.05),并且這一變量的標準化回歸系數為-0.099,是十個自變量中唯一一個與在線學習效果呈負相關的變量。“開放交流”即自由交流,在線課程一般會設有同步討論區,課程參與者發送實時彈幕來表達自己觀點或觀察同伴反應,同時教師能據此評估學習者的即時情感,把控課堂方向。在對被調查學生的訪談中,課題組發現學生在線上課程中的在線發言往往很少能得到其他課程參與者的“熱情”反饋,這一現象可能是導致數據分析結果中出現“開放交流”與在線學習效果負顯著相關的原因所在。

社會臨場感是三大臨場感類型中對在線學習效果影響最大的維度,它強調在虛擬網絡空間中的真實性體驗,所以在技術層面要建立起安全的網絡學習社區[9]。此外,點贊、置頂等情感手段能夠激發課程參與者間的互助學習[10],“情感表達”也因此成為社會臨場感因素中對大學生在線學習效果影響最大的關鍵因素。

參考文獻(References):

[1] 教育部.疫情期間,全國1454所高校開設1226萬門次在線課程,參與學生達23億人次——在實踐中創造高校在線教學新高峰[EB/OL].(2020-05-15)[2021-04-09].http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2020/51987/mtbd/202005/t20200518_455656.html

[2] 王勝蘭,盧曉中.居家在線學習者孤獨感研究及教師應對策略——基于新冠肺炎疫情的背景[J].中國德育,2020.10:44-47

[3] Akyol Z, Garrison D R. Understanding cognitive presence in an online and blended community of inquiry: Assessing outcomes and processes for deep approaches to learning[J]. British Journal of Educational Technology,2011.42(2):233-250

[4] 賈利鋒,李海龍.臨場感對在線學習者學習認知的影響——基于探究社區理論的條件過程分析[J].電化教育研究,2020.41(2):45-52

[5] Garrison D R.,Anderson,T.,&Archer,W. Critical inquiry in a text -based environment:Computer conferencing in higher Education[J].The Internetand Higher Education,2000.2(2-3):87-105

[6] 張婧鑫,姜強,趙蔚.在線學習社會臨場感影響因素及學業預警研究——基于CoI理論視角[J].現代遠距離教育,2019.4:38-47

[7] 吳祥恩,陳曉慧,吳靖.論臨場感對在線學習效果的影響[J].現代遠距離教育,2017.2:24-30

[8] 李寶敏,宮玲玲.教師混合式研修中教學、認知、社會臨場感的關系研究——以信息技術應用能力提升項目為例[J].教師教育研究,2020.32(5):59-68

[9] 黃慶雙,李玉斌,任永功.探究社區理論視域下學習者在線學習投入影響研究[J].現代遠距離教育,2018.6:73-81

[10] 文婷,莫劍霞,沈琳宇.疫情背景下提升學生在線學習社會臨場感的交互策略研究[J].電腦知識與技術,2020.16(34):127-130