基于數據挖掘分析針灸干預卵巢儲備功能下降及早衰的選穴規律*

李 晨,沈 潔

(南京中醫藥大學針灸推拿學院·養生康復學院,江蘇 南京 210023)

卵巢早衰(premature ovarian failure,POF)是婦女在40歲以前卵巢儲備耗竭,表現為閉經、不孕、圍絕經期癥候群的癥狀或低雌激素血癥和高促性腺激素血癥[1]的一種疾病,此外還見性器官萎縮、骨質疏松及因血脂代謝紊亂而引起的心血管疾病及精神等改變,嚴重影響婦女的生活質量[2]。卵巢儲備功能下降(diminished ovarian reverse,DOR)以卵巢產生卵子能力減弱、卵母細胞的質量下降,以及生育能力降低或過早絕經為主要臨床表現[3]。本病在女性人群中的發病率約為10%[4]。這部分患者不能分泌足夠的雌激素以正常調節神經、代謝、心腦血管和骨密度,如不進行早期干預,可在1~6年間進一步發展成為卵巢早衰[5]。中醫學中并沒有POF及DOR的概念,根據其臨床表現,可涉及“血枯”“閉經”“經斷前后諸證”“不孕”等范疇[6]。流行病學調查顯示卵巢早衰在40歲之前的發病率為1/100,30歲之前為1/1 000,20歲之前為1/10 000,且發病率呈逐年上升趨勢[7]。臨床研究表明[8-9],針灸能降低FSH及LH水平,提高雌激素水平,一定程度上為DOR患者的治療提供了更多選擇,降低了向POF發展的風險[10]。本研究擬通過數據挖掘,對針灸治療DOR及POF的選穴、配伍、療程、療效、安全性等進行分析,以期為臨床干預及科研實驗提供理論依據。

1 資料與方法

1.1 檢索范圍與策略 計算機檢索中國知網(CNKI)、維普數據庫、萬方數據庫和PubMed。不能獲取的全文輔以手工檢索南京中醫藥大學圖書館及文獻郵箱傳遞的方式。中文檢索詞為“針灸”“穴位敷貼”“穴位注射”“穴位埋線”“卵巢早衰”“卵巢儲備功能下降”,采用主題詞和自由詞構建檢索式進行檢索。英文檢索詞為“acupunctual”“moxibustion”“acupoint application”“acupoint injection”“DOR”“POF”。所有數據庫檢索時間范圍均為2009年5月1日至2020年7月10日。

1.2 納入標準(1)以針刺、艾灸、穴位敷貼、穴位注射、穴位埋線等腧穴刺激方法治療DOR、POF的中文和英文文獻。(2)研究對象的主要癥狀:在40歲以前月經量變少或生育能力降低甚至閉經、不孕,潮熱,腰膝酸軟。次要癥狀:頭暈耳鳴,陰道干澀,性欲降低,失眠。采用的診斷與療效評價標準為國內或國際同行公認的通用標準,中醫診斷參照《中醫病證診斷療效標準》[11],患者病程及疾病亞型不限。(3)干預措施為針刺、艾灸、穴位敷貼及穴位埋線等,以腧穴刺激為主要治療手段的臨床研究,刺激穴位包括十四經穴、經外奇穴和阿是穴。

1.3 排除標準(1)以動物實驗為基礎的文獻。(2)綜述、理論研究、機制研究、個案報告及沒有具體的穴位處方的文獻。(3)重復發表的文獻。(4)樣本量<10。

1.4 數據庫的建立 參考《經絡腧穴學》[12],對腧穴名稱、所在部位、所屬經脈和特定穴等情況進行規范化處理。若提及一個或者多個夾脊穴則將該穴歸于夾脊穴。將相關資料錄入Microsoft Excel表格中。

1.5 數據分析

1.5.1 描述性分析 對針灸處方中的穴位、歸經、部位和特定穴使用的頻數和頻率匯總分析。

1.5.2 聚類分析 使用SPSS 23.0統計軟件,選擇聚類分析中的組間連接法,距離類型選擇平方歐氏公式距離,對納入文獻的主穴進行聚類分析。

1.5.3 關聯規則分析 使用SPSS Clementine 23.0分析軟件,采用Apriori算法對納入文獻中的針灸處方主穴進行關聯規則分析,計算穴位集合的支持度和置信度。設置最低支持度為20,最低置信度為90。支持度表示前后項同時出現在總的處方中的概率,置信度表示前項出現條件下后項出現的概率。

2 結 果

2.1 文獻篩選結果 檢索到關于針灸干預DOR、POF的相關文獻共456篇,排除動物實驗類、文獻綜述類、個案報告類、配合療法等相關251篇文獻,剩余205篇,第二次篩選排除重復文獻、沒有腧穴處方的文獻及沒有對照組的文獻,若兩組對比選取不同的穴位,則選擇療效較好的一組,剩余72篇,排除樣本量<10的7篇文獻,共納入65篇文獻,涉及65條主穴處方,穴位44個。

2.2 描述性分析

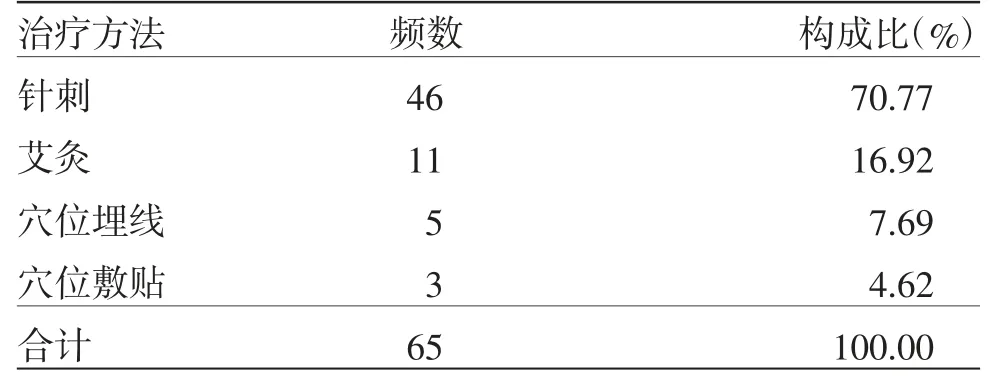

2.2.1 針灸治療方式 對納入的65篇文獻選取的治療方式進行頻數分析,治療方式包括針刺、艾灸、穴位埋線和穴位貼敷。(見表1)

表1 治療方式選取分析表

2.2.2 腧穴頻數分析結果65條主穴處方共涉及穴位44個,穴位總使用頻數為479,將使用頻數≥14的穴位按照使用頻率(頻數/處方數)依次排序,其中使用頻數最多的5個穴位依次為關元、三陰交、足三里、腎俞、子宮。(見表2)

表2 腧穴使用頻數統計表

2.2.3 腧穴歸經分析結果65條主穴處方中選取穴位最多的經絡依次為任脈、足太陽膀胱經、足太陰脾經、足陽明胃經和足少陰腎經。(見表3)

表3 腧穴歸經分析表

2.2.4 特定穴應用分析情況65條主穴處方中選取頻數最多的特定穴依次為募穴、五輸穴、背俞穴、原穴和八脈交會穴。(見表4)

表4 特定穴應用分析表

2.2.5 腧穴分布結果65條主穴處方中選穴最多的依次為胸腹部和腰背部,胸腹部取穴15個,總頻數為181,腰背取穴12個,總頻數為103。(見表5)

表5 腧穴分布結果分析表

2.3 聚類分析結果 針灸治療DOR、POF的腧穴分為3類,第一類為關元-足三里-三陰交;第二類為肝俞-脾俞-血海-中極-子宮-氣海;第三類為太溪-太沖-次髎-大赫-腎俞。(見圖1)

圖1 聚類分析樹狀圖

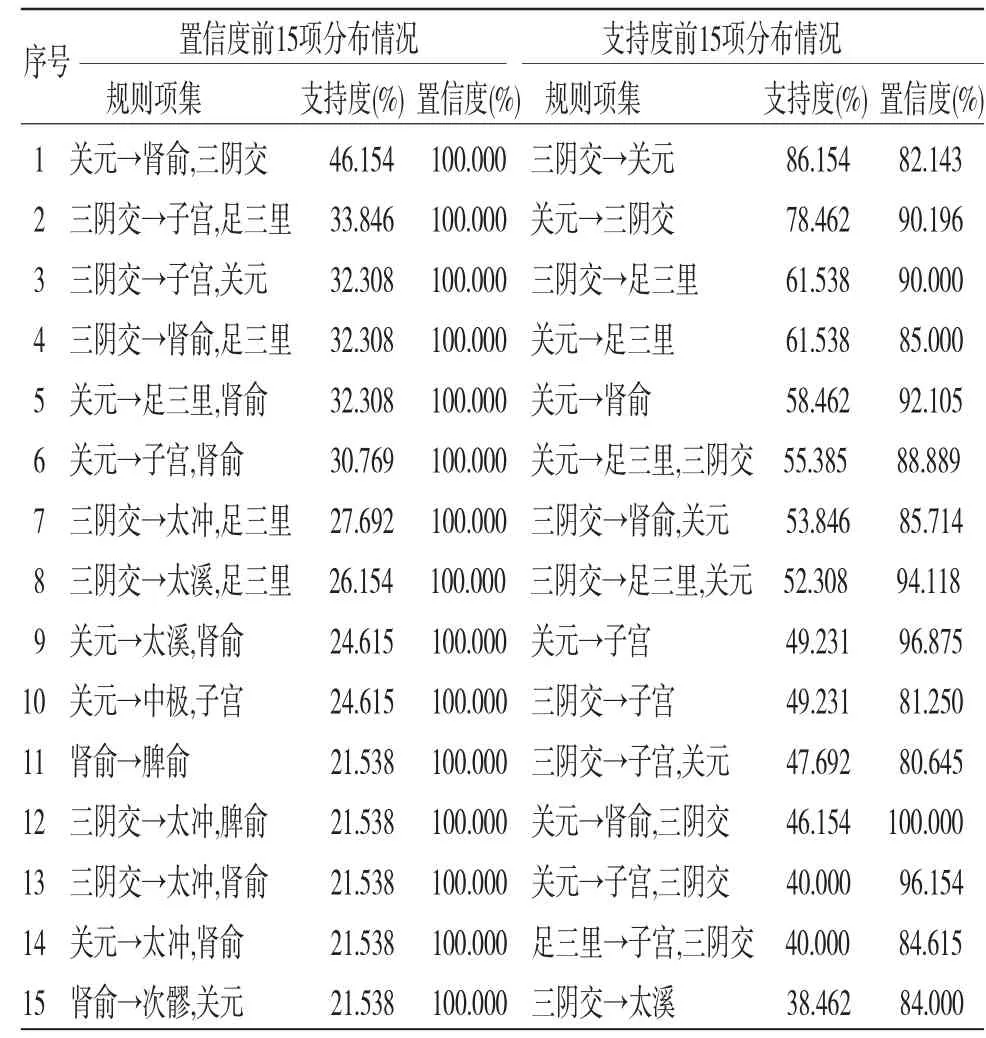

2.4 關聯規則分析結果65篇文獻共錄入65條有效處方,穴位總使用頻數為479,運用SPSS 23.0軟件將44個穴位進行關聯規則分析,設置最小規則支持度為20.0%,分別按支持度和置信度由高到低排名。支持度最高的腧穴配伍是“三陰交→關元”,其支持度提示三陰交和關元同時出現,在65條處方中的頻率為86.154%。置信度最高的腧穴配伍為“關元→腎俞,三陰交”等,置信度提示在含有關元的處方中,腎俞-三陰交出現的頻率為100.000%。排名在前30的腧穴關聯規則分析結果情況見表6。

表6 穴位關聯規則分布

2.5 療程分析 針灸治療DOR與POF的療程多為2~3個月[13-15],干預措施多為針刺、艾灸和穴位埋線療法。

2.6 療效分析 針灸治療DOR與POF的療效評價大多以治療前后的卵巢功能指標(卵巢體積、竇卵泡個數、竇卵泡直徑)、血清激素水平(FSH、LH、FSH/LH、E2)[16-17]和妊娠率[18]的對比為標準,或制作臨床癥狀測評量表,進行療效分析。錄入文獻表明針灸治療DOR與POF有效,且有效率達80%及以上[19-21],主要可以達到改善血清激素水平、改善月經周期、恢復卵巢功能、提高妊娠率的治療效果,一些伴隨癥狀如潮熱、腰膝酸軟、頭暈耳鳴、陰道干澀、性欲降低及失眠等都能明顯改善[22-23]。2.7安全性分析 納入及參考的文獻中未出現針灸治療DOR與POF的不良反應報告,對照組與治療組的不良反應發生率差異均無統計學意義(P>0.05)[24],證明針灸治療安全可靠,無副作用[18]。

3 討 論

現代研究認為,針灸能激活腦內多巴胺系統,調整腦-垂體-卵巢的功能,使生殖內分泌恢復正常的生理狀態[25],這與羅元愷提出的女性生殖軸(腎-天癸-沖任-子宮軸)[26]不謀而合。徐靈胎在《醫學源流論》中說:“沖任二脈為經絡之海,此皆血之所從生”;“經、帶之病,全屬沖任”。臟腑及血氣的異常會導致沖任失調,進而影響子宮的正常功能,而沖任又可通過“軸”影響婦人之天癸[27]。針灸可通過行氣活血,補腎益精來調節氣血運行與臟腑功能,恢復腎-天癸-沖任-子宮軸的生理功能。

本研究納入的65條腧穴處方中,腧穴總頻數為479,胸腹部腧穴總頻數為181,腰背部總頻數為103,使用頻率最高的經脈為任脈(108)、足太陽膀胱經(86)、足太陰脾經(69)、足陽明胃經(57)和足少陰腎經(47),使用頻率最高的特定穴依次為募穴(98)、五輸穴(87)、背俞穴(63)。任脈“起于胞中,出于會陰”;足太陰脾經可以治療腹部疾病,《靈樞·經脈》中記載脾經經脈病候:“是主血所生病者……循膺、乳、七街、股、伏兔、骭外廉,足跗上皆痛”;足太陽膀胱經“挾脊抵腰中……絡腎,屬膀胱”,足陽明胃經“循腹里,下至氣街中而合”,與取穴部位最多的胸腹部一致,體現了分經主治規律及“經絡所過,主治所及”的近治特點。募穴為臟腑之氣聚結于胸腹之處,配伍背俞穴、原穴、合穴等,可治鄰近臟腑病證,如關元-腎俞、關元-太沖、關元-足三里等,是前后配穴、遠道配穴的臨床應用。

聚類分析結果中,第一聚類群為關元-足三里-三陰交。POF與DOR的病因病機之一為腎虛,《素問·上古天真論篇》云:“七七,任脈虛,太沖脈衰少,天癸竭,地道不通,故形壞而無子也。”腎中精氣為化血之源,腎精虧虛則胞宮失養,天癸不至。POF與DOR的病因病機之二為心脾兩虛,脾胃為氣血生化之源,后天之本,若心脾兩虛則化源不足,經水乏源[28],選用三陰交、足三里健脾補腎,使氣血盈而榮養胞宮,卵泡可以順利發育;取任脈之關元和脾胃兩經的三陰交、足三里配合可健運后天之本以培元,溫暖胞宮,輔助陽長[29]。第二聚類群為肝俞-脾俞-血海-中極-氣海-子宮。POF與DOR的病因病機之三為肝郁導致脾氣不化,氣滯血瘀,導致血海無余,應取足厥陰肝經和血海、中極、氣海等任脈的腧穴調理沖任,疏肝健脾,行氣活血。《普濟方》中記載:“氣海者……治臟器虛憊,真氣不足,一切不足,皆悉灸之。”氣海可以調節全身氣的運行,治療氣虛,血海為脾運化水谷化生的血液聚集之處,治療氣虛血虧之證,兩穴配伍益氣養血,促進氣血運行。背俞穴是臟腑之氣輸注之處,取背俞穴與腰背部的腧穴,可調節相關臟腑之氣,《針灸大成》記載:“主虛勞羸瘦,耳聾腎虛,水臟久冷,兩脅滿引少腹急痛”。腎俞、肝俞、脾俞與氣海配合使用不僅能疏肝解郁,調節全身氣的運行,還可理氣健脾,補腎養陰以改善月經不調。在子宮、關元兩穴輔以灸法可補腎助陽,溫暖胞宮,體現了俞募配穴治療臟腑病的原則。第三聚類群為太溪-太沖-次髎-大赫-腎俞,太溪為足少陰腎經之原穴、輸穴,主治腎虛證,與太沖穴配合治療失眠。太沖為足厥陰肝經之原穴、輸穴,疏肝行氣,亦可補氣。太沖、太溪分別為肝腎二經之原穴,《黃帝內經》云:"五臟有疾,應出十二原",與腎俞合用疏肝解郁,益腎填精。《銅人腧穴針灸圖經》記載:"次髎,治腰脊痛不得轉,背腠寒",大赫為足少陰腎經和沖脈交會穴,沖為血海,故合用可益腎陰,強筋骨。本組穴位合用共奏疏肝行氣、益氣養血、補腎調經之效。

關聯規則是大數據分析中最為活躍的方法之一,主要用來發掘數據之間的相關性[30]。腧穴配伍關聯分析可提示處方中存在的2個或2個以上腧穴之間的配伍形式,體現該配伍關聯的效用性[31]。關聯規則分析結果表明,最有效常用的配穴為“關元→腎俞,三陰交”“三陰交→子宮,足三里”。腎俞可補腎氣,滋腎陰,肝俞、腎俞可補益肝腎與天癸之源,對調節性激素水平有明顯作用[32];關元與人體元氣密切相關,可治月經不調、經閉;三陰交為足三陰經脈交會之處,可健脾益血,脾氣健運則氣血生化有源,心脾之血和血海得以充養,胞宮才能發揮正常的生理功能;三陰交還可調補肝腎,臨床可用于月經過少、圍絕經期綜合征等。故關元、腎俞、三陰交合用健脾養血,補益肝腎,臨床可治療月經不調、痛經、不孕。足三里是胃經的合穴,是強壯要穴,用于補虛,利氣。三陰交、足三里、子宮合用可以調補脾胃,補腎養陰。《難經集注》楊玄操注:“任者,妊也。”關元、子宮可以調動人體元陽之氣,使沖脈盛,與三陰交合用又可扶正補虛,益腎填精,充養胞宮,恢復卵巢功能。

4 小 結

目前,POF與DOR的發病機制尚不明確,可能與遺傳因素、自身免疫系統功能缺陷、情志因素、醫源性因素及病毒感染等有關。西醫臨床上普遍使用單一激素療法,但長期使用激素類藥物潛在一定風險,如促排卵藥物可能引起“卵巢過度刺激綜合征”,損傷卵巢功能,形成惡性循環,故臨床用藥當謹慎[33]。目前本病臨床常用的其他治療方法有中藥、針灸、推拿、情志療法、維持治療等方式,其中中醫療法辨證論治且從整體把握患者的病因病機,調節腎-天癸-沖任-胞宮生殖軸的功能,越來越多的中醫學者探索DOR與POF的中醫治療方法[34-36],在臨床上取得了較好的效果,但是目前對其發病機制還處于認識尚淺的階段[37],我們需不斷通過科學研究和臨床應用去探究DOR與POF的病因病機[38],以構建更精準、更系統的中醫辨證治療體系。