四川華鳊仔魚開口餌料及早期生長的初步研究

陳彥伶,楊煥超,李青芝,涂全宇,劉釗,趙華一,李 華

(四川省農業科學院水產研究所/水生態工程技術研究中心,四川 成都 611731)

四川華鳊(Sinibramataeniatus),隸屬于鯉形目(cypriniformes)、鯉科(cyprinidea)、華鳊屬(Sinibrama),分布于四川境內的長江上游岷江、青衣江和大渡河等水域,為中國特有物種[1-2]。2015年12月,四川省農業科學院水產研究所在成都基地采用室外靜水魚池對四川華鳊野生個體進行了人工馴養和強化培育,次年9月成功開展了人工催產授精,最終孵化并培育出2萬多尾仔魚。

魚類早期生活史分為3個時期:卵(胚胎)、仔魚和稚魚時期,仔魚由內源性營養向外源性營養轉換的過度階段,即開口攝食,是魚類早期生活史中的“敏感時期”[3]。開口餌料的選擇是影響仔魚生長和存活的重要因素,長期以來都是苗種培育的重點研究領域。近年來關于四川華鳊早期生活史的研究主要是胚胎發育、溫度對仔稚魚生長與發育等研究[4-6],但未見有苗種培養相關研究報道。由于生活環境、營養需求和攝食習性的不同,不同的魚類對開口餌料的選擇不相同[7-11]。因此,本文初步篩選了3種開口餌料進行試驗,重點研究不同餌料對四川華鳊仔魚生長速度及存活率的影響,以期確定最適開口餌料及投喂方案,為今后開展類似長江上游特有魚類的規模化苗種培育和商品化養殖提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 試驗魚和開口餌料

試驗魚來源于2016年9月在四川省農業科學院水產研究所人工繁育的四川華鳊仔魚。孵化出膜3d后的四川華鳊仔魚已平游,此時仔魚卵黃尚未全部吸收完畢,但顯微鏡下觀察其腸道已經形成,平均全長4.95±0.34mm,平均體重0.008±0.003g。選擇體質健壯大小齊整的600尾四川華鳊仔魚作為試驗魚。

初步篩選的開口餌料有3種:螺旋藻、雞蛋黃和酵母菌,同時投喂試驗設置3組,每組設2個平行。其中雞蛋煮熟,剝取蛋黃,用100目曬絹布包住揉碎,洗出蛋黃水投喂;酵母菌粉和螺旋藻分別網上購置于正規飼料公司。

1.2 飼養管理與試驗分組

飼養期間的水溫為20.5~27.8℃,溶氧為4.96~7.62mg/L。試驗分為蛋黃組、酵母菌組和螺旋藻組,每組仔魚100尾,每組設置2個平行,周期為20d。試驗前一天將600尾,2日齡的四川華鳊仔魚平均隨機放入6個飼養盆內。每日于8:00、11:00、15:00、18:00各投喂1次,保證飼養盆內有充足餌料,每次投喂前清理飼養盆內的殘餌和糞便,每日換水1次。

1.3 取樣測量與數據處理

分別于投喂后的5d、10d、15d和20d各測定各試驗組的生長情況,每次從各飼養盆中隨機取5尾仔魚進行全長(精確至 0.01mm)和體重量(精確至0.001g)測定,每天記錄各組仔魚的死亡情況。仔魚在吸干體表水分后采用SECURA124-1CN型電子分析天平進行稱量,利用Leica DM2500體視顯微鏡觀察仔魚,用ZEN 2012 SP2顯微圖像采集軟件和游標卡尺測量全長。試驗結果采用 SPSS 22.0 分析軟件進行單因素方差分析(One-Way ANOVA),用Dunnett’s進行多重比較檢驗,取P<0.05作為顯著性水平,試驗結果用平均值±標準差(X±SD)表示。

2 結果與分析

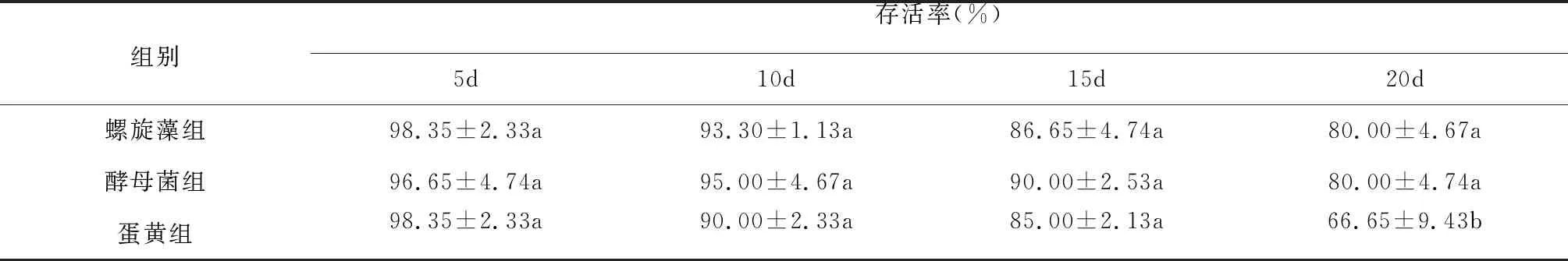

2.1 不同開口餌料對仔魚存活率的影響

由表1知,不同開口餌料四川華鳊仔魚存活率存在差異,實驗15d后,各組間存活率無差異,但各組間存活率呈下降趨勢,其中蛋黃組死亡率最高。實驗結束時(20d),酵母菌組、螺旋藻組間差異不顯著,但均顯著高于蛋黃組。

表1 不同開口餌料對四川華鳊仔魚存活率的影響

2.2 不同開口餌料對仔魚生長的影響

2.2.1 不同開口餌料對仔魚體重的影響 由表2可知,在試驗開始的5d后,各組四川華鳊仔魚的平均體重增幅不明顯;10d后,螺旋藻組四川華鳊仔魚體重顯著高于酵母菌組和蛋黃組。

表 2 不同開口餌料對四川華鳊仔魚體重的影響

2.2.2 不同開口餌料對仔魚全長的影響 由表3可知,整個試驗期間,螺旋藻組四川華鳊仔魚的平均全長最長,酵母菌組次之,蛋黃組最短。10d后,螺旋藻組四川華鳊仔魚的全長顯長于其他2組,酵母菌組和蛋黃組差異不顯著。

表3 不同開口餌料對四川華鳊仔魚全長的影響

2.3 四川華鳊仔魚的生長發育觀察

實驗開始(0d)時,仔魚卵黃囊呈圓錐形,消化道貫通,胃擴大彎曲,開始由內源性營養轉化為外源性營養,開始攝食,此時,進入混合營養期,口開始自由張閉圖(1-1);實驗5d時,觀察到仔魚的卵黃囊已完全消失,鰾前室雛形出現,頭部黃色素增多,上唇角質化為兩層,鼻孔明顯,位于眼前緣上方,腦的形態清晰可見,此時仔魚可四處游動(圖1-2);至實驗10d時,眼囊內側偏黃,外側有一圈黑色堆積,上頜角質化程度較高,唇變厚,背鰭形成,與背鰭褶分離,腹鰭原基出現(圖1-3);實驗15d時,鰾分為2室,均有黑色素沉積,背鰭形成,與背鰭褶分離,尾鰭中央開始內凹,魚體脊柱兩側黑色素加深(圖1-4)。實驗20d時,頭部黑色素進一步沉積,呈樹枝狀分布,鰓蓋上黑色素呈塊狀分布,鼻瓣清晰可見,背鰭褶和臀鰭褶完全消失,耳囊內黃色素開始沉積,耳石結構部分被遮蓋,腸道開始回折彎曲,攝食量增大,腸道蠕動加快,身體的黑色素集中分布在頭部、體側線以及尾基部(圖1-5)。觀察其攝食情況,發現四川華鳊仔魚多喜歡在水中下層,早上攝食最為活躍,會分散開在水體中覓食,傍晚攝食效果最差。

圖1 四川華鳊仔魚的發育

3 討論

3.1 不同餌料對四川華鳊仔魚生長和存活率的影響

開口餌料對仔魚生長發育和存活率有至關重要的影響,自然條件下很多魚類均有相對應的開口餌料。在本研究中,螺旋藻組和酵母菌組的存活率都較高,螺旋藻組的仔魚體重和全長增加均最快,酵母菌組5d以后與螺旋藻組有顯著差異,蛋黃組20d時,死亡率較高,且體長和體重增加也最慢。該結果表明在仔魚正常開口后,選擇酵母菌長期投喂的效果欠佳,一方面可能是由于酵母菌個體太小,適口性變差,隨著仔魚的生長發育,為了攝食足夠的酵母菌,需進行大量的運動,造成了攝食消耗和獲取能量之間的失衡,另一方面也可能是酵母菌不能滿足后期仔魚對全部營養物質的需求。

蛋黃經過濾后使用,在水中保持約 60min以上的懸浮狀態,投喂時要控制好量,保證仔魚既能較好地攝食,避免敗壞水質。蛋黃在水中易發生凝聚效應,產生絮狀物,甚至纏繞仔魚,沙航等[12]報道雞蛋黃粗脂肪為35.1%、粗蛋白為10.6%、磷脂質粗灰分2.3%,營養上也難以滿足魚苗生長需求,再加上仔魚喜愛攝食適口運動的生物,所以在后期魚苗存活率下降,體重增加較慢,仔魚的死亡率較高。

3.2 四川華鳊仔魚對開口餌料的選擇

仔魚對可食用餌料種類的選擇指標主要有餌料適口性、可捕食性、營養需求等[13-15]。本試驗中,整個投喂過程前期(0~5d),酵母菌和螺旋藻試驗組,仔魚存活率均較高,螺旋藻組體長和體重增加最高。所以,在四川華鳊仔魚培育中,前期可選用螺旋藻作為開口餌料,以提高魚苗存活率和生長速度。受制于實驗條件,本研究僅對四川華鳊仔魚3種開口餌料的存活率及早期生長進行了觀察,不同餌料對其長期生長效果還有待進一步研究。