基于主題情境的初中化學深度學習教學實踐與思考

嚴春

摘要:以滬教版“微粒的性質”新授課教學為例,從宏微結合的視角,運用證據推理與模型認知的思維方式,選取消毒酒精為主題化情境,通過高情境化的主題設置、高問題化的問題設計,高探究化的探究活動,高反思化的總結提升,建構核心知識網絡,促進化學學科核心素養的發展,生成指向深度學習的教學流程。

關鍵詞:深度學習;高情境化;高問題化;高探究化;高反思化;核心素養

文章編號:1008-0546(2021)03-0002-06 中圖分類號:G632.41 文獻標識碼:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2021.03.001

教育部基礎教育課程教材發展中心“深度學習總項目組”對深度學習(Deep Learning)的概念界定為:在教師引領下,學生圍繞著具有挑戰性的學習主題,全身心積極參與、體驗成功、獲得發展的有意義的學習過程。在這個過程中,學生掌握學科的核心知識,理解學習的過程,把握學科的本質及思想方法,形成積極的內在學習動機、高級的社會情感、積極的態度、正確的價值觀,成為既具有獨立性、批判性、創造性又有合作精神,基礎扎實的優秀的學習者,成為未來社會歷史實踐的主人[1]。

那么,什么是化學學科深度學習呢?胡久華的界定是:學生在教師引領下,開展以化學實驗為主的多種探究活動,從宏微結合、變化守恒的視角,運用證據推理與模型認知的思維方式,解決綜合問題,獲得結構化的化學核心知識,建立運用化學學科思想解決問題的思路方法,培養科學探究與創新意識、科學態度與社會責任,促進化學學科核心素養的發展[2]。

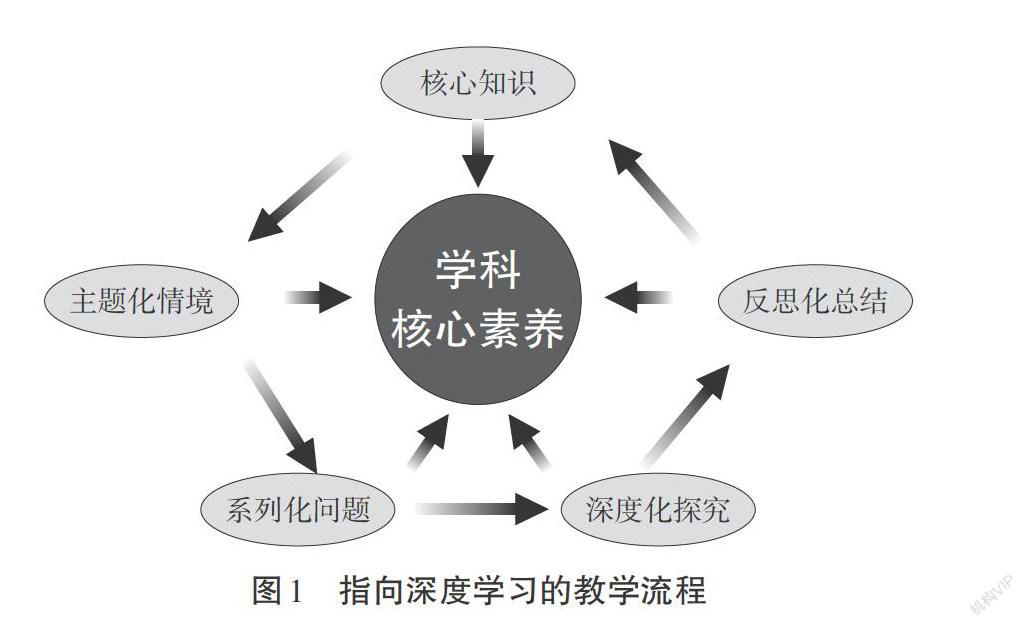

如何在化學學科新授課教學中踐行深度學習呢?筆者以我校蔣桔老師執教的“微粒的性質”一課為例(注:該課為2019年教育部基礎教育課程教材發展中心、課程教材研究所在常州主辦的第二屆基礎教育課程改革實驗區課改項目與課例展示活動優質課例),借助該課的教學設計與實施,力爭體現深度學習的相關目標要求,最終生成指向深度學習的教學流程(流程見圖1)。

該教學流程的核心意涵為:從宏微結合的視角,運用證據推理與模型認知的思維方式,選取主題化情境,通過提出系列化問題,開展深度化探究,進行反思化總結,逐步建構核心知識網絡,促進化學學科核心素養的發展。

1.立足“高情境化[3]”——選取主題化情境,促進核心知識與情境的深度融合。

這是化學深度學習的前提。將知識放在特定的情境中學習是普遍的共識,正如情境教學的倡導者Brown,Collin,Duguid認為:“知識只有在它們產生及應用的情境中才能產生意義。知識絕不能從它本身所處的環境中孤立出來,學習知識的最好方法就是在情境中進行[4]。”但將知識與情境深度融合,在“高情境化”中開展深度學習,卻未必是落實到了化學教學的每一節課堂。

那么,何為“高情境化”呢?我們的理解是:基于激發興趣,有助融通知識,調動各類感官,能夠激活思維,激發探究欲望,養成核心素養,并能貫穿課堂始終的生活化的場景,或故事化的情節,或細節化的片段組合等。

如何選擇主題化情境,實現核心知識與情境的深度融合?即“高情境化”,就成為我們備課時需要解決的最大困難。我們首先排除了本節課情境設計的常用方法,比如實驗情境:將糖塊放入水中,糖塊逐漸消失;圖片情境:通過展示掃描隧道顯微鏡觀察到的苯分子等的圖片;視頻情境:宇宙——星球——物質——微粒;詩詞情境:“墻角數枝梅,凌寒獨自開,遙知不是雪,為有暗香來”等等。上述情境設計大多比較單一,只起到引課激趣的功能,缺乏與核心知識的深度融合。

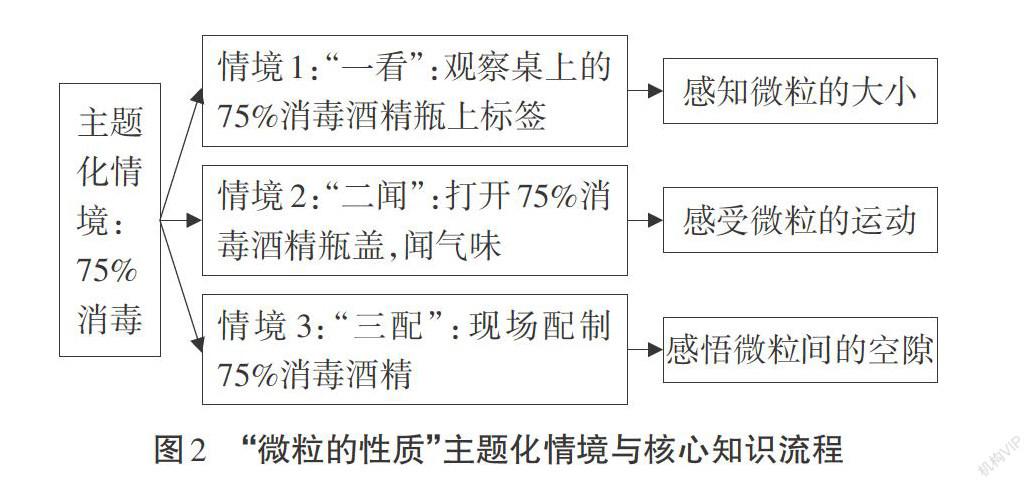

我們備課團隊經過多次的深度閱讀、深度篩選,最終我們將主題化情境的選取目光聚集到消毒酒精這一學生常見的物質上,并通過“一看”——感知微粒的大小;“二聞”——感受微粒的運動;“三配”——感悟微粒間的空隙;將本節課的三大核心知識:(1)微粒很小,客觀存在;(2)微粒在不停運動;(3)微粒之間存在空隙。借助消毒酒精這一主題化情境進行巧妙融合,不僅能實現情境教學的要求,還能實現深度學習的目標追求,因為深度學習是一種基于理解的學習,需要學習者將已有的知識遷移到新的情境中的一種學習,更能實現拉近現實生活與學生的距離,從而引導學生用化學的視角來審視、研究身邊的物質,讓學生真切地感悟到生活的化學、真實的化學、有用的化學,可以說是“一舉多得”。具體的主題化情境與核心知識流程見圖20

2.著眼“高問題化[5]”——設計系列化問題,促進學生高階思維的發展。

這是化學深度學習的關鍵。課堂教學的“高問題化”不同于一般的問題化,“高問題化”要求問題的設計著眼全局,要有核心的主問題統領全篇、統攝全課;課堂所有的問題要體現化學生活的真實性;每個問題的設計要體現思維的深度,要能故意通過結構不良的問題引發學生的發散性思維;所有問題的設計是有梯度的問題組串,并且流暢而貫通。

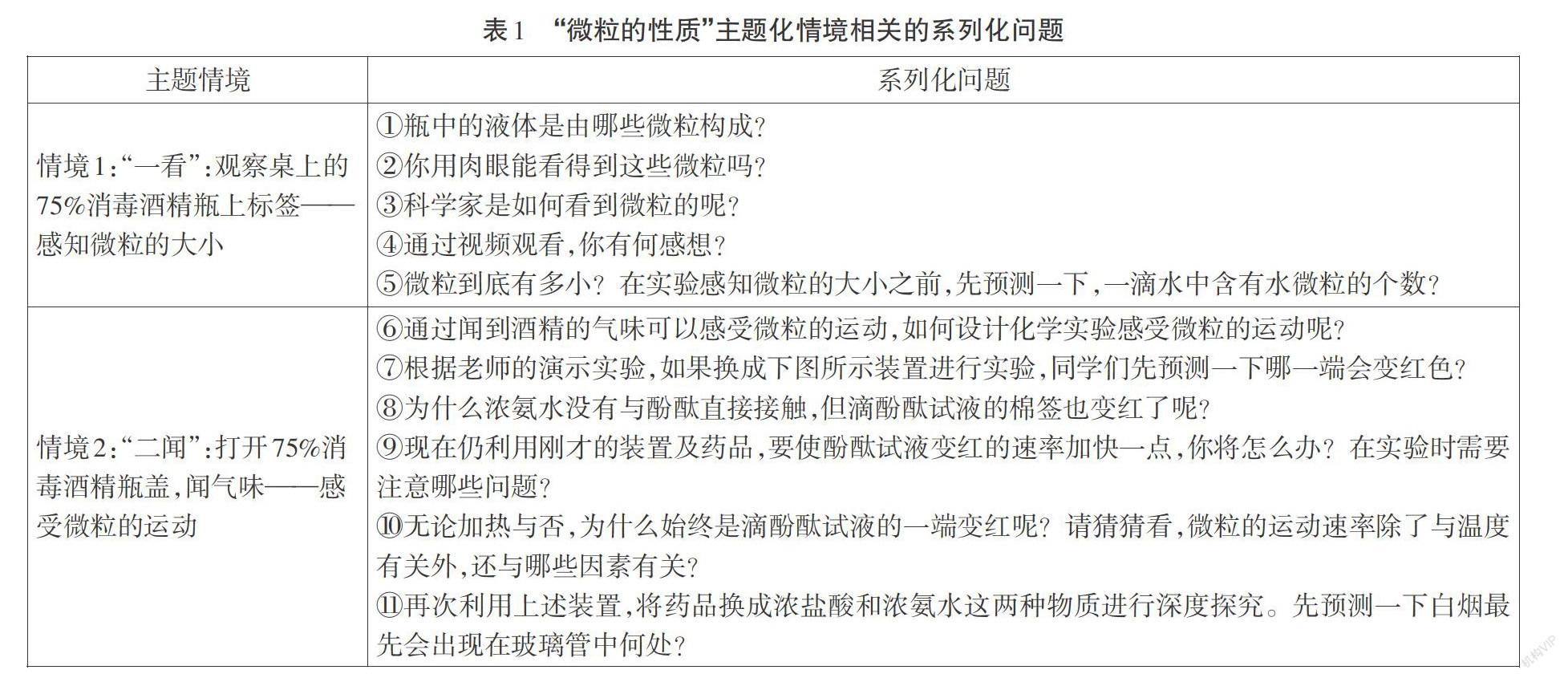

針對這節課,如何進行問題設計?這是我們備課團隊需要解決的第二個問題,我們備課團隊經過多次的深度研討,深度把脈,我們嘗試從以下四方面人手,力爭實現主題清境的“高問題化”:(1)使問題與情境高度關聯;(2)使問題高度真實;(3)使問題結構不良;(4)使問題以問題組、問題串形式呈現,同一問題組的問題之間符合認知邏輯,屬于系列化問題。根據上述對問題設計的相關要求,結合本節課的學習內容,我們設置了16個與主題化情境相關的系列化問題(見表1)。

我們仔細分析上述16個問題后發現,其中情境1引發5個問題,情境2引發7個問題,情境3引發4個問表1“微粒的性質”主題化情境相關的系列化問題題,這些問題不僅與情境高度關聯,指向學科本質,引起學生的認知沖突;而且高度真實,符合建構主義理論關于一個好的真實問題的4條標準,即:(1)要求學生作出一個可檢測的預測(如:問題⑤⑦等),(2)利用不很昂貴的器材(如:上述實驗中用到玻璃管、棉簽、塑料小滴瓶等),(3)有一定的復雜性(挑戰性和開放性),可以使學生提出多種解決問題的途徑(如:問題⑧⑩等),(4)適合于小組活動[6];上述的16個問題,大多屬于結構不良問題(如:問題⑤⑦⑨⑩等),這些結構不良問題來源于真實的生活情境,具有很強的挑戰性,極大地激發了學生的學習激情,上述的每個情境中都蘊含著諸多的化學學科的問題,問題產生于學生已有的知識和即將要學習的知識的“節點”上,與學生已有的知識經驗產生激烈的矛盾沖突,從而使學生產生解決新問題的欲望。學科知識則鑲嵌在問題的解決過程中[7]。這樣,通過一步步制造懸念,一層一層解決問題,引發學生深度思考,促進學生高階思維的發展,為后續的深度探究作鋪墊。

3.引導“高探究化”——開展深度化探究,促進學生學科觀念的形成。

這是化學深度學習的核心。“高探究化”是引導學生走向深度學習的必然選擇,通過由淺人深的探究,實現由知識到智慧的領悟與理解;通過由表及里的探究,實現由知識走向實踐的活化與運用;通過由現象到本質的探究,實現由知識走向創新的分析與提升。

如何針對系列化問題,開展深度化探究活動?這是我們備課團隊需要解決的第三大問題,我們備課團隊經過多次的深度分析,深度切磋,基于上述主題情境而產生了16個系列真實的問題,設計一系列深度探究體驗活動。其探究活動及設計意圖、認知水平分別見表2、表3、表4。

由于問題設置的情境化,系列化,必然引發探究活動的層次化、深入化,即“高探究化”。在上述的系列探究活動過程中,學生不僅使用了觀察、分類、交流、測量、推論、預測、假設等一系列的科學方法,而且還使用了概括、分析、類比、歸納、推理等思維方法來形成并修正科學解釋,識別和分析各種模型,交流和應用得出的科學結論等。因此,上述的系列探究活動不僅僅是外在活動的過程,更是理性思維的過程。正如杜威所說,探究是“對任何一種信念或假設的知識進行的積極、持續、審慎的思考”,探究的目的是通過使用解釋、證據、推論和概括來證實信念[8]。同時,上述的系列探究活動關注的是對核心知識的深層理解和遷移運用,認知水平大多處于較高的“應用、分析、評價、創造”層次,且涉及的大多是劣構問題解決、元認知、批判性思維等高階思維活動[9]。更為重要的是,在上述深度探究的過程中,學生掌握化學學科的核心知識,理解學習的過程,把握化學學科的本質及思想方法,形成積極的內在學習動機、高級的社會情感、積極的態度、正確的價值觀,成為即具有獨立性、批判性、創造性又有合作精神,基礎扎實的優秀的學習者,成為未來社會歷史實踐的主人[10]。

4.踐行“高反思化”——進行反思化總結,促進學生認知結構的完善。

這是化學深度學習的保障。“高反思化”,即深度反思,它不是一般意義上的回顧,而是對自己的思維過程以及思維結果有意識地進行科學、審慎、批判性地回顧、分析、檢查,同時對自身的體驗進行理解、描述和總結的過程[11]。可見,深度反思對于學習具有非常重要的意義。但是在現實中,我們的課堂最缺乏的就是深度反思,尤其是引導學生對課堂知識結構、教學內容困惑、思維逆向、學習方法等方面的深度反思。

為此,如何引導學生進行深度反思性總結提升?就成為我們本節課設計的最后一道難關,為了解決這一難關,我們備課團隊在經過多次的深度回顧,深度檢閱本節課教學設計的每一流程,我們對“微粒的性質”結課環節進行如下的四個反思性總結追問,期待能促進學生認知結構的完善及學科核心素養的發展。

反思追問1:同學們,本節課我們圍繞了消毒酒精主題情境,對微粒的性質進行了系列探究,那么,探究過程中的哪個方面(如問題、儀器、操作、現象、結論等)給你留下最深刻的印象?哪些地方讓你有產生了新的困惑?你能提出與同學分享嗎?

上述的問題一經拋出,學生的觀點就層出不窮,學生1說:“老師,我對科學家為了看到微粒,沒想到顯微鏡的發明要經過那么多的歷程感受最深”;學生2說:“老師,我對稱量一滴水的質量及求算出一滴水中所含的水微粒的個數印象最深,沒想到微粒真的那么小,有點不可思議”;學生3:“老師,我對玻璃管中棉簽的實驗裝置特別感興趣,沒想到一個裝置能有那么多用途”;老師老師,學生4搶著說:“我對玻璃管中棉簽哪一端變紅色的預測錯了,但經過實驗,我明白了。”……

是否有困惑呢?學生稍作討論,提出了如下的困惑,學生5說:“我們這一組同學對滴有濃鹽酸和濃氨水的棉簽分別靠近,在靠近濃鹽酸的一端產生白煙,感到困惑,到底是與微粒的何種性質有關呢?可能還需要更深入的探究?”;學生6說:“在玻璃管中,酒精與水混合配制消毒酒精導致總體積變小,會不會存在液體與液體混合后,總體積不變或總體積變大的情況呢?”;生7說:“本節課我們學習了微粒的三大特性,微粒還有沒有其它的特性呢?”……

由此可見,在結課環節中,只要反思性問題引導得當,指向明確,留給學生較為充足的時間,學生的觀點就一定會層出不窮。由此也引發我們的思考,一節課中給學生留下深刻的印象越多或能引發學生進行有價值的反思越深刻,深度學習的效果就越顯著。

反思追問2:(展示一瓶消毒酒精),此時此刻,假如將你化作一個酒精的微粒,在你的周圍,你會看到什么?

學生對這一擬人化的假設問題,興趣也比較濃厚,因為他們想化作酒精的微粒,進入消毒酒精的溶液中探究竟,“老師,假如我是酒精的微粒,我將變得很小很小很小,我在不停地運動,我看到水微粒也在運動”,生1說;“老師,假如我是酒精微粒,我可以在水微粒間自由馳騁,但我感覺到我會與水分子發生碰撞的幾率非常高,我會經常摔跤”,生2小聲地說;“老師,假如我是酒精微粒,我感覺到我的運動速率比應該水微粒的運動快,我將跳出液面,跑到瓶子上方空氣的微粒的空隙中”,生3興奮地說;……其實,上述反思追問2就是對本節核心知識——微粒的三大性質的鞏固復習,從學生的回答中有許多深層的思維在其中,我們覺得這樣的教學效果比機械地做題來得好。

反思追問3:請你繼續展開想象的翅膀,暢想一下:假如微粒不運動,微粒間無空隙,這個世界將會變成何樣?

這一逆向反思性問題一經拋出,學生的情緒更加高漲,“我們將聞不到花香、酒香、臭味,我們的世界將變得索然無味”“糖塊、食鹽將無法溶解在水中,我們將喝不到糖水及鹽水”“濕衣服永遠無法晾干”“溫度計無法指示溫度的高低川物質不會有三態變化”……平時,我們經常從正向考查學生的知識點,過多培養的是學生的正向思維,如果從逆向進行提問,學生的逆向思維可以得到訓練,或許會收到不一樣的教學效果。

反思追問4:請小組合作,以黑板上的“物質”“微粒”“很小”“運動”“空隙”“溫度”“壓強”等關鍵詞,自主建構本節知識結構圖,可以賦予這些圖以生命的色彩。

學生很快就畫出各種各樣的涉及本節主要知識的結構圖,有許多的創意設計,學生在自主展示作品的同時,教師要引導學生一起去修正、完善、評價知識結構圖,并與學生一起歸納本節課所涉及到的化學研究的方法(如宏微結合、定性定量、控制變量、微型化、綠色化等),同時提醒學生今后隨著學習的深入,本節課的知識結構圖還會不斷地壯大。我們這樣設計的目的是讓學生將碎片化知識鏈接成結構化知識,讓學生明白:盡管現在只有一節內容,今后會從一節內容到兩節內容,從兩節內容到一章內容(如混合物、純凈物、單質、化合物、元素、分子、原子、離子等),從一章內容再到跨章節,甚至跨學科學習,這樣,物質與微粒間的知識結構圖(或知識樹)會源源不斷地得到豐富和完善,從點到線,再到面,一張張知識的網絡在學生心中形成,非常的壯觀……

參考文獻

[1][10]劉月霞,郭華.深度學習:走向核心素養[M].北京:教育科學出版社,2018:32

[2]胡久華.以深度學習促進核心素養發展的化學教學[J].基礎教育課程,2019(2):70-71

[3][5]楊玉琴,倪娟.深度學習:指向核心素養的教學改革[J].當代教育科學,2017(8):45

[4]Brown J S,Collin A,Duguid P,Educational Researcher.1989,18(1):32-42

[6]陳志偉,陳秉初.中學科學教學論[M].杭州:浙江教育出版社,2007:81

[7]楊玉琴,王祖浩.教學情境的本真意蘊——基于化學課堂教學案例的分析與思考[J].化學教育,2011(10):31-32

[8][9]楊玉琴,倪娟.促進深度學習的教學設計[J].化學教育,2016(17):1

[11]https://wenku.baidu.com/view/91849ea30c22590102029de1.html

*本文系江蘇省教育科學“十三五”規劃課題“基于生活化情境的初中化學教學課例研究”階段性研究成果(編號:E-c/2020/04)。