高麗青瓷的斷代與辨偽

唐邦城 張倩

摘 要:收集整理了國內外考古發掘出土和博物館收藏的部分高麗青瓷,研究其在釉色、胎質、底足、器身成型技術、紋飾與文字等方面的特點,并梳理出高麗青瓷從早期創燒到晚期被粉青沙器替代的發展進程,為我國考古發掘出土年代不詳的高麗青瓷提供斷代依據。此外,亦對近現代朝鮮半島仿制的高麗青瓷進行剖析,試圖為高麗青瓷的辨偽提供借鑒。

關鍵詞:高麗青瓷;特點;發展進程;斷代;辨偽

自古以來,我國與朝鮮半島之間一直存在著廣泛且密切的物質文化交流。早在公元前4500年左右的新石器時代,我國遼東半島南部就與朝鮮半島北部存在以陶器為主要內容的交流。朝鮮半島亦出土有我國戰國末期和秦代的銅錢以及大量漢唐銅鏡。宋徽宗政和七年(公元1117年,朝鮮半島為高麗睿宗十三年),明州太守奉旨設高麗司,主管與高麗國往來政務,并在菊花洲置“高麗使行館”。據《宣和奉使高麗圖經》記載,高麗國都城開京建有專門接待宋朝商人的“客館”,分別為“清州”“忠州”“四店”和“利賓”四館。①有學者統計,北宋時期共有103批、3169位商人赴高麗從事貿易,南宋時期共有32批、1771人赴高麗貿易,其中仁宗時期前往高麗的商人人數最多。然臺灣學者宋晞認為,宋商赴高麗貿易共129回,人數有5000余人。而韓國學者樸玉杰認為宋商赴高麗貿易總人數為7200人。據《寶慶四明志》載,宋朝從高麗國進口的物品,除人參等特產之外,尚有“青器”②,即高麗青瓷。

隨著中國考古學術界對海上絲綢之路研究的越來越重視,高麗青瓷逐漸成為學術界討論的一個重點。有學者探討了高麗青瓷與越窯之間的關系,認為其燒造受越窯的龍窯和匣缽裝燒技術影響;也有學者結合我國古代陶瓷的裝飾特點,對高麗青瓷器型與紋飾進行了梳理,認為高麗青瓷造型和裝飾方法受我國磁州窯、耀州窯、汝窯、越窯和龍泉窯等瓷窯影響。然而,高麗青瓷的創造和發展,除了受我國窯業影響外,也有自身的發展軌跡,國內少有學者對其進行系統的縱向研究。本文通過對國內外考古發掘出土和博物館收藏的高麗青瓷進行收集整理,旨在梳理出高麗青瓷從早期到晚期直到被新產品粉青沙器所取代的發展脈絡,并對比近現代朝鮮半島仿制的高麗青瓷,力圖為高麗青瓷的斷代與辨偽提供借鑒。

高麗青瓷通常是指高句麗王朝(918—1391年)統治時期的青瓷。高句麗王朝也被稱為“高麗國”,因此高句麗青瓷也被稱為“高麗青瓷”。其因精美的胎釉和優雅的造型,在國際上廣受贊譽,如英國的大英博物館和劍橋大學菲茨威廉博物館等機構均收藏有高麗青瓷。截至2018年,我國共出土高麗青瓷多達29批,其中遼寧和浙江地區相對較多,出土高麗青瓷的遺跡共包含遺址16處、墓葬10處、窖藏2處以及沉船1處等。出土的高麗青瓷種類豐富,器物精美,為研究我國出土的高麗青瓷提供了大量材料。

在高麗青瓷產生之前,朝鮮半島在3~9世紀,以生產無釉陶器為主。約9世紀末或10世紀初,朝鮮半島開始生產青釉瓷器。高麗青瓷主要流行于10~14世紀,根據其燒造年代的早晚、裝飾特點和發展脈絡,可分為綠青瓷、純青瓷(或青瓷)、象嵌青瓷和鐵畫青瓷等階段。其中綠青瓷是指10世紀左右生產的綠釉瓷器,此時的高麗青瓷處于初燒階段,胎質相對粗糙,釉色薄淡黃綠,為使它與后段所燒胎釉精美、造型優雅的純青瓷(青瓷)區分開來,故名綠青瓷。11世紀是高麗青瓷的發展期,朝鮮半島窯業技術廣泛吸收了耀州窯、汝窯、磁州窯等知名窯場的工藝特點,生產出的純青瓷質量越來越高。12世紀上半葉,燒造出釉色如翡翠的高品質青瓷,宋人稱之為“翡色青瓷”。

北宋徐兢《宣和奉使高麗圖經》是了解高麗中期社會生活狀況的重要史料,書中記述了高麗青瓷釉色、器型、品種等方面的情況,并將高麗翡色青瓷與唐宋越窯秘色瓷及北宋汝窯瓷相提并論。“狻猊出香,亦翡色也。上為蹲獸,下有仰蓮以承之,諸器惟此物最精絕。其余則越州古秘色、汝州新窯器大概相類。”①南宋太平老人《袖中錦》“天下第一”云:“監書、內酒、端硯、洛陽花、建州茶、蜀錦、定瓷、浙漆、吳紙、晉銅、西馬、東絹、契丹鞍、夏國劍、高麗秘色、興化軍子魚、福州荔眼、溫州掛、臨江黃雀、江陰縣河豚、金山鹵豉、簡寂觀苦筍、東華門把鲊、京兵、福建出秀才、大江以南士大夫、江西湖外長老、京師夫人,皆為天下第一,他處雖效之終不及。”②文中將高麗青瓷精品稱作“高麗秘色”,可見其在南宋人心中的地位極高。

12世紀中葉至13世紀上半葉,朝鮮半島出現了獨具民族特色的象嵌青瓷。該品種在純青瓷的基礎上發展而來,將黑白化妝土鑲嵌在瓷胎內,再上釉燒制,通過黑、白、青三色的交相輝映,形成云鶴紋、柳蘆紋等有鮮明地域風格的紋飾。

13世紀中葉至14世紀,高麗王朝受到蒙古入侵和外來文化沖擊,青瓷在胎土、釉色及造型方面的燒造水平開始下降,直到15世紀被粉青沙器取代。

高麗青瓷瓷器質量與窯址結構及所用原材料(瓷土、釉料等)密切相關。高麗青瓷窯址多沿朝鮮半島西海岸線分布(圖1)。瓷窯結構趨于龍窯,韓國學術界將其分為磚室窯、磚土混合室窯和土室窯三種,其中磚室窯長約40米,與我國南方龍窯結構基本相同,主要燒造綠青瓷,10世紀晚期或11世紀早期停燒(圖2)。隨著時間的推移,磚室窯的長度開始變短,一般為20米左右。此時磚土混合室窯與土室窯亦開始興起,土室窯的出現晚于磚土混合室窯。不同結構的窯室燒造溫度和氧化還原氣氛不同,對青瓷質量影響較大,不同類型的窯室燒造的青瓷特點各不相同,因此研究不同窯址及其產品特征之間的對應關系,是目前韓國陶瓷學術界關注的熱點之一,這類研究對高麗青瓷的分類與斷代意義重大。鑒于我國考古發掘出土的高麗青瓷多為隨葬品,因此可以通過分析青瓷的年代,為部分墓葬年代的判斷提供依據。下文主要從高麗青瓷的釉色、胎質、底足、器身成型技術、紋飾與銘文方面進行剖析,著重探討高麗青瓷的發展階段、年代斷定與辨偽等問題。

1 釉與胎質

目前國內外對高麗青瓷的發展階段劃分仍存在爭論,結合已有研究成果和高麗青瓷相關資料,本文將其發展進程分為三個階段。早期為綠青瓷,流行時間為9世紀末至10世紀,相當于我國唐末五代和北宋初期。產品釉面較薄,無瑩潤感,多呈黃綠色或深綠色,器表常見施釉不均勻留下的痕跡(圖3)。因受我國瓷器燒造技法的影響較大,所以釉色與唐末五代越窯較相似。中期為純青瓷,并發展出翡色青瓷品種,在11世紀至12世紀上半葉,綠青瓷向純青瓷發展,釉色向青綠轉變,釉面光澤度逐漸提高(圖4)。12世紀上半葉,產品釉面清潤光澤,釉色呈現出翡色青綠效果(圖5)。到12世紀下半葉,除保持翡色釉面外,又出現一種釉面閃藍、藍綠相融、如冰似玉的美感(圖6)。12世紀是朝鮮半島單色釉瓷發展的一個高峰期。晚期主要為象嵌青瓷,這是12世紀中葉出現的新工藝,直至14世紀下半葉被粉青沙器取代。

由于高麗青瓷釉色發展脈絡及特點清晰,故釉色可作為斷代的依據之一。另外,再結合胎質、底足、器身成型技術、紋飾、文字等方面進行考量,會使斷代更為準確。若青瓷釉面較薄,無瑩潤感,釉面為黃綠或深綠色,則推斷其為9世紀末至10世紀的綠青瓷,相當于唐末至北宋初年。若釉面光澤度較高且呈青綠,器物周身無紋飾或有陰刻、貼塑暗紋,無黑白象嵌裝飾,則推斷為11世紀至12世紀上半葉的純青瓷。若釉面瑩潤度高,釉色呈青綠或青藍相融,整體器型較精美,則可推斷為12世紀生產的純青瓷或稱“翡色青瓷”,年代相當于北宋晚期至南宋中期。若表面有黑白象嵌紋飾,則可推斷為12世紀中期以后燒造的產品。

朝鮮半島瓷土資源豐富,窯業發達,可能受當地瓷土影響,高麗青瓷胎土顏色較單一,多數為灰白色,少數為黃白色,無論是綠青瓷、純青瓷(圖7)還是象嵌青瓷(圖8),瓷胎顏色多為以上兩種。綠青瓷胎質致密程度低于純青瓷,12世紀比11世紀的純青瓷胎質致密,12世紀中葉至13世紀上半葉純青瓷與象嵌青瓷的瓷胎致密度相似。13世紀中葉至14世紀的象嵌青瓷胎質致密度不如12世紀中葉至13世紀上半葉。

2 器身成型技術與底足特征

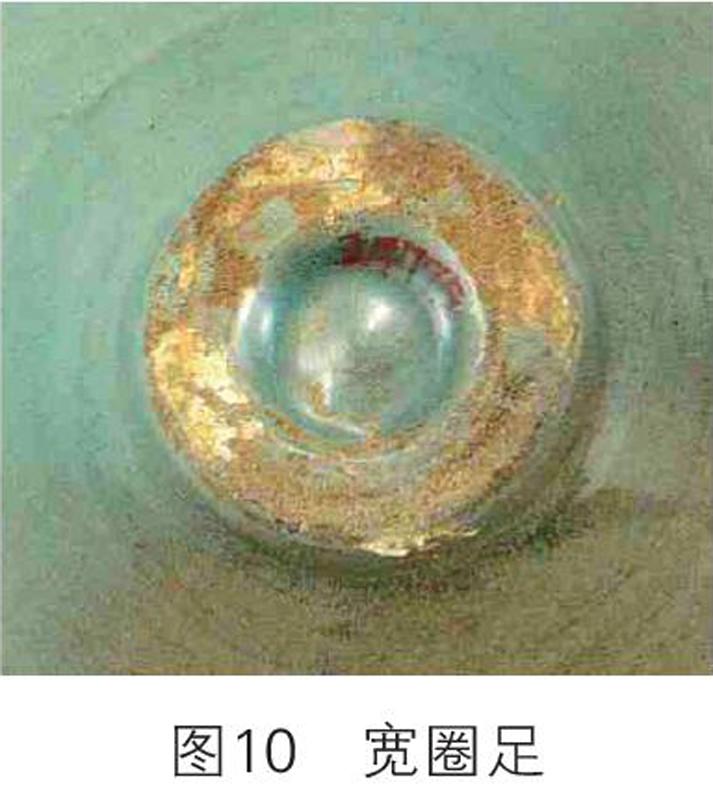

瓷器底足所留痕跡亦可對斷代起到輔助作用。高麗青瓷在綠青瓷階段(9世紀末至10世紀初)和純青瓷的早期階段(11世紀),底足呈寬圈足(圖9、圖10),與流行于我國唐末至五代時期的瓷器底足玉璧底相似。11世紀上半葉,純青瓷多用泥點支燒,器內或器底會留下支燒痕(圖11、圖12),這一技術的使用貫穿于11世紀始末。11世紀下半葉,純青瓷底足開始出現支釘支燒的痕跡,并在器底施釉。12世紀的高麗青瓷,不論是純青瓷(翡色青瓷)還是象嵌青瓷,底足特征相同,多留支燒痕且施全釉,此時幾乎不見使用泥點支燒(圖13、圖14)。器型較大的瓶類等,除部分使用支釘支燒外,也采用墊圈支燒技術,瓶底可見明顯的墊圈支燒痕跡(圖15)。12世紀下半葉的純青瓷底部多施全釉。

12世紀中期至13世紀上半葉的象嵌青瓷,除了在裝飾手法上采用黑白化妝土外,與同時期的純青瓷在器身成型技術和底足處理上無太大差異。值得注意的是,到了13世紀中葉,象嵌青瓷的燒造水平開始下降,器身變得厚重,釉色不夠清亮,且底足多有粘沙。13世紀中期至14世紀的象嵌青瓷,胎體厚重,底足寬厚粗糙,帶有粘沙,不見支釘痕跡(圖16)。

高麗青瓷的器身成型多采用快輪法。這一工藝在9世紀末至10世紀的綠青瓷上體現最明顯,因釉層較薄,能清晰見到快輪旋轉在胎體表面留下的痕跡。造型較復雜的琢器,多分步單做后再拼接燒制。如一件12世紀的葫蘆形執壺(圖17),在X光射線下可見執壺的流部、柄部和葫蘆器型的上半部為分別制作后再拼接成一體,表面涂抹少量泥漿后施釉,最后燒制出成品。

3 紋飾與文字

朝鮮半島在9世紀末至10世紀生產的綠青瓷多無紋飾。11世紀的純青瓷多為無紋或暗刻紋,與宋代瓷器裝飾風格類似。12世紀的純青瓷除保留以前流行的暗刻紋外,開始流行淺浮雕裝飾技術(圖18)。從12世紀中葉起,在純青瓷的基礎上開始使用象嵌技術。14世紀時,象嵌青瓷紋飾中出現了大量具有朝鮮半島地域和民族特色的紋飾,如云鶴紋(圖19)、蒲柳紋(圖20)和菊花紋(圖21)等。

在銘文方面,12世紀至13世紀的高麗青瓷器身常見詩詞文字,多是五言絕句、五言律詩和七言絕句。有些詩詞來自唐代詩人白居易、王維、韓愈等,也有些詩詞來自知名度較低的唐代詩人朱彬、李崇嗣等,這一現象可以看出12~13世紀的朝鮮半島對于唐風的追慕。此外,高麗青瓷器表也可見一些干支紀年銘文,對斷代具有重大意義,如己巳(1269年)(圖22)、庚午(1270年)(圖23)、壬申(1272年)(圖24)、癸酉(1273年)(圖25)等,通過對干支紀年銘文的分析,可以判斷其燒造的準確年代。

4 辨偽

近年來出現的高麗青瓷贗品多來自朝鮮半島,有全器作偽,也有殘器修補、拼接之物。偽造質量一般的青瓷,釉面有火光,釉色過于青綠,用手指輕彈發出清脆的響聲,這說明燒造溫度偏高、胎質過于致密。高仿品更加逼真,常見采用酸性物質處理器體表面,并配合黃土等材料做舊,底足也按時代風格制作,但器型與古代青瓷有些許差異,且釉面有較多冰裂紋,重量更重。古代象嵌青瓷在30倍放大鏡下,在黑白紋飾處多見細微開裂現象,觀察嵌白部分更加明顯。冰裂紋多沿象嵌紋飾方向開裂,這一特點是目前偽品不具備的。

5 總結

本文通過對國內外考古發掘出土和博物館收藏的高麗青瓷進行收集整理研究,梳理出高麗青瓷發展的三個階段及特點,即早期的綠青瓷、中期的純青瓷和翡色青瓷、晚期的象嵌青瓷到逐漸被新產品粉青沙器替代。高麗青瓷胎土顏色相對單一,多灰白色,少數為黃白色。綠青瓷、純青瓷的早期階段底足多有泥點支燒痕,中期的純青瓷與象嵌青瓷底足出現支釘支燒痕,并在器底施釉,較大器物也有些采用墊圈支燒技術。象嵌青瓷在晚期階段制作水平下降,器身變得厚重,釉色不夠清亮,底足多粘沙。器身成型多采用輪制法。對于器型較復雜的器物,多分步單做后再拼接燒制。在紋飾方面,綠青瓷多無紋飾;純青瓷早期多為無紋或暗刻紋,中晚期開始流行淺浮雕裝飾技術,象嵌青瓷紋飾中出現了大量具有朝鮮半島地域和民族特色的紋飾。在文字方面,12~13世紀的高麗青瓷器身常見詩詞銘文,多為五言絕句、五言律詩和七言絕句。此外,器表也見一些干支(紀年)銘文,可判斷出高麗青瓷燒造的準確年代。通過以上對古代高麗青瓷的特征分析,亦為青瓷的辨偽提供了相關依據。

(注:本文所用圖片均來自英國謝菲爾德大學館藏資料。圖1~圖5、圖7、圖8、圖9、圖17~圖25源自韓國國立中央博物館交流資料;圖6、圖10~圖16源自韓國湖林博物館交流資料。)

參考文獻

[1]彭善國.宋元時期中國與朝鮮半島的瓷器交流[J].中原文物,2001(2):76-79,85.

[2]Park,J.(2019).A Study on Inscribed Celadons Excavated from the Goryeo Palace Site.Annual Review in Cultural Properties Studies,52(2),122-141.

[3]吳敬,付亞瑞.中國境內出土的高麗青瓷及相關研究述要[J].地域文化研究,2018(1):63-70,154-155.

[4]帥倩.試析中國青瓷制瓷技藝影響下高麗青瓷的發展與傳播[J].文物保護與考古科學,2017,29(4):101-108.

[5]王芬,羅宏杰,Robert Anderson.高麗青瓷與中國青瓷[J].中國陶瓷,2007,43(1):74-77.

[6]姜敬淑.韓國陶磁史[M].首爾:一志社,1993.

[7]任芳琴.高麗青瓷的起源與中國越窯的關系研究[D].杭州:浙江大學,2014.

[8]鄭良謨.高麗青瓷[M].北京:文物出版社,2000.