地方高校承擔國家自然科學基金情況分析及對策研究

——以浙大寧波理工學院為例

李荷迪

(浙大寧波理工學院,浙江 寧波 315100)

國家自然科學基金作為我國支持基礎研究的主渠道之一,是衡量地方高校科研創新能力、教師學術水平的一項重要標志,也是青年教師成長發展的重要平臺和學術支撐。[1]浙大寧波理工學院成立于2001年6月,原屬于獨立學院序列,2020年1月經教育部批準轉設為普通公辦本科高校。創辦近20年來,學校一直非常重視科學研究及成果轉化工作,特別是承擔完成了一批國家自然科學基金項目,取得了一定的學術成果。

一、近10年立項項目情況分析

(一)立項數量

2010—2019年這10年里,學校共獲得國家自然科學基金立項99項,年均10項左右,共獲得科研經費資助3814萬元,年均380萬左右(見表1)。立項數量在2012—2017年間基本維持在兩位數,其中2013年達到最高18項。立項經費也在2013年達到最高643萬元。總體來看,學校通過第一個10年的辦學積累,從第二個10年開始承擔國家自然科學基金的能力明顯增強,并保持了一段時間內的相對穩定。

表1 2010—2019年學校國家自然科學基金立項情況

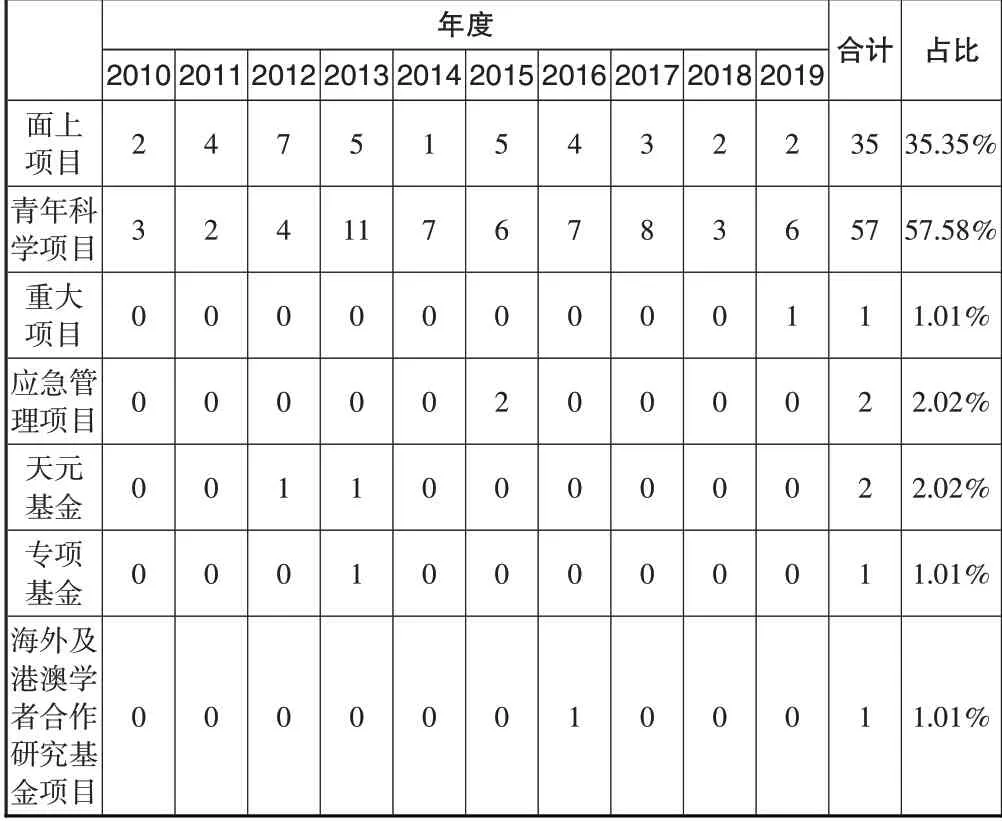

(二)項目類別

2010—2019年,學校立項項目共涉及7個國家自然科學基金類別(見表2),其中,青年科學項目最多,共有57項,占57.58%;其次是面上項目,共有35項,占35.35%;另有應急管理項目和天元基金各2項;重大項目、專項基金和海外及港澳學者合作研究基金項目各1項。學校立項項目主要集中在面上項目和青年科學項目,兩者合計達92.93%,其他類型項目相對較少。特別是經過多年基金項目研究積累,學校在2019年首次實現了重大項目的突破,這是學校科技創新水平和科研攻關能力提高的重要標志。

表2 2010—2019年學校國家自然科學基金項目類別

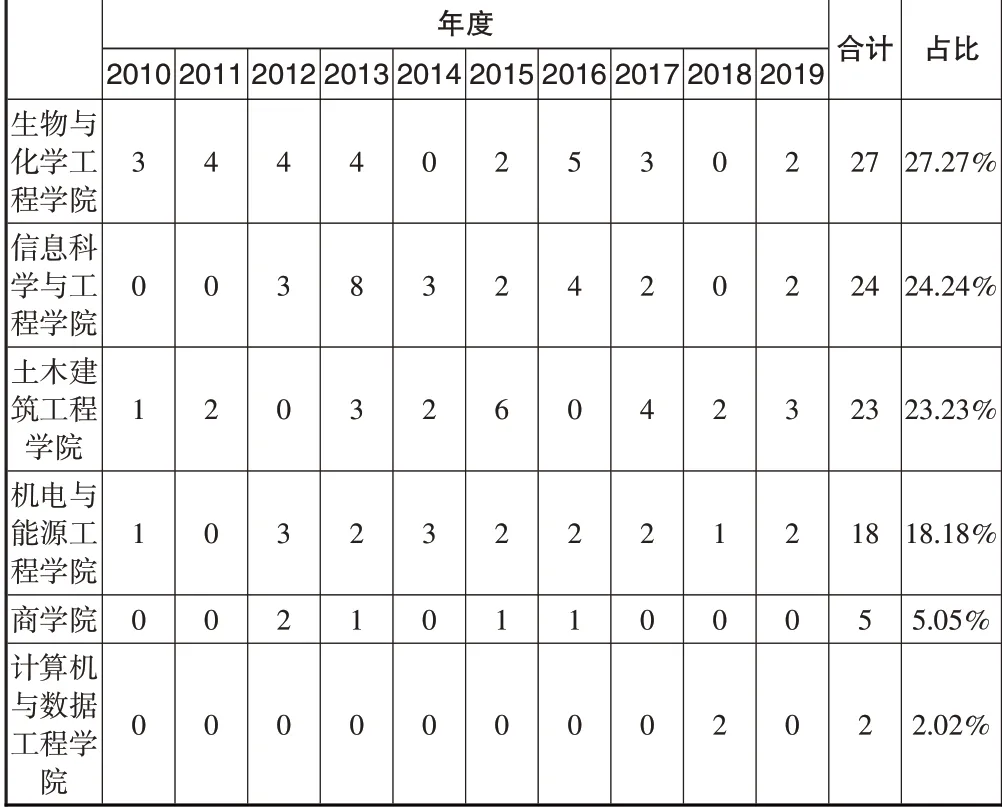

(三)學院分布

2010—2019年,學校國家自然科學基金項目主要分布在6個二級學院(見表3),其中生物與化學工程學院最多,共27項,占27.27%;其次是信息科學與工程學院,共24項,占24.24%;土木建筑工程學院共23項,占23.23%;機電與能源工程學院共18項,占18.18%;另有商學院5項,計算機與數據工程學院2項。總體來看,國家自然科學基金項目的分布情況與各學院師資隊伍力量、學科發展水平成正相關。

表3 2010—2019年學校國家自然科學基金學院分布

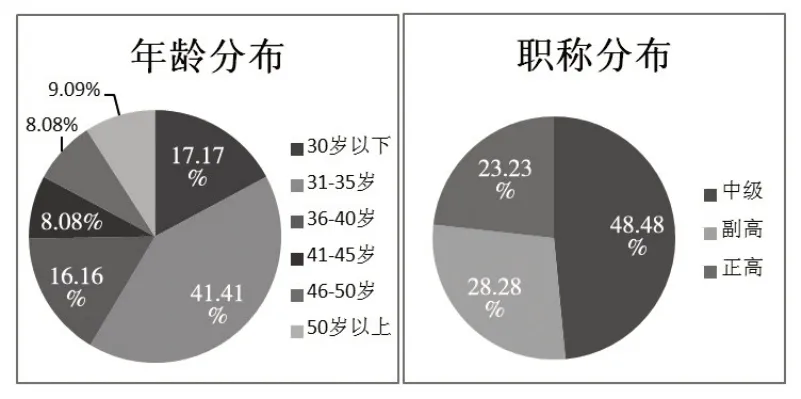

(四)項目主持人年齡及職稱情況

從學校承擔國家自然科學基金項目主持人年齡分布上看,30歲以下的有17人,占17.17%;31—35歲有41人,占41.41%;36—40歲有16人,占16.16%;41—45歲和46—50歲各8人,均占8.08%;50歲以上的9人,占9.09%。從項目主持人職稱分布上看,中級職稱48人,占48.48%;副高職稱28人,占28.28%;正高職稱23人,占23.23%。學校承擔國家自然科學基金的教師年齡主要集中在40歲以下,合計達到了四分之三,并以中級職稱居多,與學校辦學時間不長、青年教師占比較高有關,同時說明年輕教師具有較強的創新能力,是推進學校科研創新的主要力量。

圖1 項目負責人年齡、職稱分布情況

(五)項目主持人職稱變化

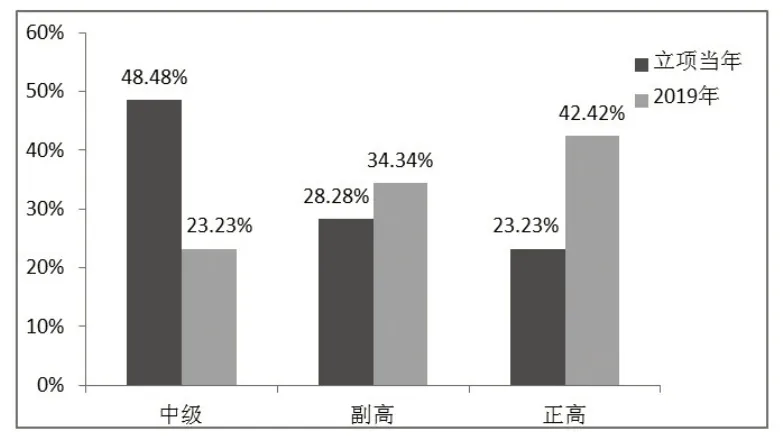

通過對國家自然科學基金項目主持人立項當年的職稱和2019年的職稱進行對比分析(見圖2),發現承擔國家自然科學基金項目的教師職稱提升較快。立項當年,項目主持人中級職稱占48.48%,副高職稱占28.28%,正高職稱占23.23%。截至2019年,項目主持人中級職稱比例下降到23.23%;副高職稱占34.34%,提高了6.06%;正高職稱達到42.42%,提高了19.19%。可見,國家自然科學基金項目研究不僅為青年教師提供了較好的學術訓練機會,還為青年教師成長成才創造了更好平臺。

圖2 項目負責人職稱變化

二、問題與不足

(一)立項數量增長乏力

2010—2019年這10年間,學校國家自然科學基金項目的立項數年均保持在10項左右,但常常出現大小年波動現象,且近年來增長乏力,發展后勁稍顯不足。與地方高校教師隊伍規模總體偏小、學校引進高水平教師的持續力不夠有直接關系。有些新引進的年輕教師缺乏國家級項目申報經驗和獨立開展科學研究的訓練,承擔國家自然科學基金的能力還需要進一步培養鍛煉。

(二)立項類別相對單一

目前,國家自然科學基金項目共設有十多個類別,學校這10年間立項項目涉及7類,主要為面上項目和青年科學項目,重點、重大、“杰青”等高層次基金項目基本空白,僅在2019年獲得1項重大項目,說明學校教師承擔重大科研項目的能力還比較欠缺,科研團隊水平和科研攻關能力還需要進一步提升。

(三)立項學院分布不均

作為一所理工類本科高校,目前學校共有5個理工科二級學院,近10年來立項的國家自然科學基金項目主要分布在生物與化學工程學院、信息科學與工程學院、土木建筑工程學院和機電與能源工程學院4個理工科學院,顯示出了較強的科學研究實力。另外1個理工科學院為2016年底組建成立的計算機與數據工程學院,學科特色明顯,但基礎相對較弱,承擔國家自然科學基金項目的能力有待進一步培育。

(四)人才潛力有待挖掘

從學校承擔國家自然科學基金項目以40歲以下年輕教師為主、承擔的項目以青年科學基金為主的特點來看,學校年輕教師的學術基礎較好,科技創新能力較強,但可持續性相對不足,沒能通過青年基金的訓練進一步提高承擔面上項目甚至重大項目的能力。特別是一批具有高級職稱的中青年教師,沒有成為承擔國家自然科學基金項目的主力軍,發展潛力未能被充分激發出來。

三、對策與建議

(一)加強基金項目管理服務

地方高校應鼓勵教師積極申報國家自然科學基金項目,重視項目申請人的申請書質量和前期科研成果積累。一方面,學校科研管理部門應加強管理和服務,采取一系列有效措施[2],如組織基金申報動員輔導講座、提倡學科內部專家評審修改、設立校內基金預演項目、專人負責申請書形式審查等,不斷提高國家自然科學基金項目申請書質量,提高立項成功率。另一方面,學校應更加關注其他高層次基金項目,精準組織策劃有一定實力和成果積累的科研團隊沖擊申報高層次基金項目。

(二)加強優勢學科培育

地方高校由于辦學基礎較為薄弱、辦學資源相對不足,因此不能做到各學科全面發展、均衡發展,需要有的放矢、培育特色。[4]對于一些基礎較好的學科,學校應整合優勢力量,配合人、財、物的支撐,提高學科整體水平,形成學科高峰,努力沖擊高層次基金項目。對于一些基礎相對薄弱的學科,要緊密結合地方產業發展需求,找準著力點,爭取在某一學科方向、學術領域形成自身特色,從而在國家自然科學基金及其他科研項目上取得新突破。

(三)加強人才隊伍建設

地方高校的建設發展關鍵在于人才隊伍,提高承擔國家自然科學基金項目能力的關鍵在于高水平科研人才。[5]因此,地方高校要加大人才引進力度,重點引進具有博士學位的優秀年輕教師,持續注入新鮮血液和創新活力。要制定科學的人才培養體系和考核激勵機制,引導教師隊伍注重科研創新,激發人才的科技創新意識,不斷挖掘人才學術創新潛力。要完善科研政策和配套設施,加強科研訓練和經費支持,幫助青年教師快速提高科研能力。要加強科研團隊建設,選育培養學科帶頭人,整合團隊力量,提高科技攻關能力。