高職院校在線開放課程學習評價中存在的問題分析

郭世靜

(江蘇食品藥品職業技術學院,江蘇 淮安 223003)

一、問題的提出

在線開放課程的概念最初源自美國的慕課(Massive Open Online Courses,簡稱MOOC),美國頂尖大學從2012年開始上線網絡學習平臺,為更多學生提供更好、更系統的學習機會。我國歷來重視教育,2012年教育部派出專業團隊赴美學習,并于2013年10月上線自己的慕課平臺。2015年教育部出臺文件《教育部關于加強高等學校在線開放課程建設應用與管理的意見》(教高〔2015〕3號),計劃到2020年底出臺3000門國家精品課程,并在此文件指導下,分別在2017年、2018年、2020年公布三批認定名單(2020為高職),其中絕大多數課程均在中國大學MOOC(愛課程)上線。

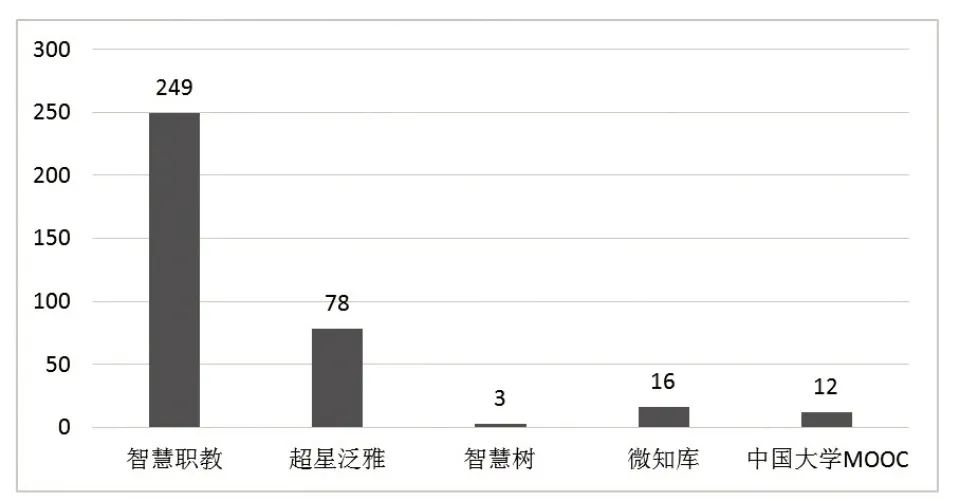

《職業教育改革實施方案》(簡稱為“職教20條”)指出:“職業教育與普通教育是兩種不同教育類型,具有同等重要地位。”作為高職院校進行“互聯網+教育”改革的重要抓手,近年來在線開放課程飛速發展,尤其是2020年受新冠肺炎疫情防控的影響,學生無法按時返校,以SPOC(Small Private Online Course)為主要形式的在線開放課程遍地開花,有效減輕教學壓力,響應國家“停課不停學”的號召。以江蘇食品藥品職業技術學院為例,2020年新冠肺炎疫情防控期間,在線開課率實現百分之百,具體使用平臺如圖1所示。

圖1 2020年江蘇食品藥品職業技術學院線上課程開課情況

但是,線上課程在迅猛發展的同時,也存在一些問題,尤其是在學習評價方面。通過調查問卷和訪談找出其中存在的主要問題,并分析原因,提供可行的解決方案。

二、調查數據分析

(一)基本情況

本次問卷調查的對象為高職院校教師,涵蓋江蘇省各個地區的公辦院校,利用問卷星平臺線上發放的形式采集數據,共收到有效問卷300份。其中男教師140名,女教師160名,占比基本均衡。從年齡結構上看,36—45周歲的中青年教師占比70%,教齡10年以上的老教師占比76.67%;從職稱結構上看,講師和副教授占據中堅力量,分別占比43.33%和36.67%;從學歷結構上看,碩士占比70%,與目前高職院校師資的學歷結構相契合。

調查發現,目前各學校在線開放課程以專業核心課居多,占比63.33%,其次是公共基礎課和專業拓展課。很多課程多平臺開課,老師們更偏重使用的課程平臺是智慧職教,占比86.67%;其次是超星泛雅,占比53.33%,排在第三位的是中國大學MOOC平臺,占比16.67%。課程每學期的學習人數以100人以下居多,占比53.33%。

(二)學習評價數據分析

1.教學評價模式

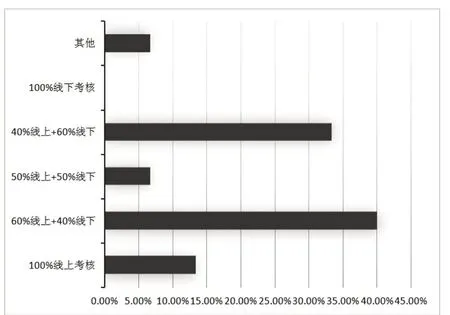

調查數據顯示,目前使用在線開放課程的老師均采用線上考核或者“線上線下”混合式考核模式,不再100%采用線下考核模式,只不過不同課程、不同老師選擇的線上與線下考核的比例不同,其中60%線上+40%線下選擇人數最多,其次是40%線上+60%線下,具體如圖所示。

圖2 考核評價比例圖

2.教學評價環節

調查中發現,90%的老師都將教學評價環節分為課前、課中和課后;只有36.67%的老師會分配一定的比例,然后按照比例打分;46.67%的老師認為實際打分時比例不好確定,所以不分環節打分。

在不同教學環節,教師評價的側重點各有不同。課前以預習課件、教材等為主,課前測驗為輔;課中以簽到、測驗、討論為主;課后以個人作業和測驗為主。具體標準可參照表1。

表1 各教學環節教學活動一覽表

3.教學評價效果

73.33%的老師對于“線上+線下”混合式評價非常滿意,認為實現教學目標,符合教學大綱要求;93.33%的老師表示所帶班級通過率在70%以上,評價方式合理。另外,老師們表示,學生興趣不高、積極性不夠、課程的實踐環節無法實施等因素制約了在線開放課程的使用效果和評價的完整性。

三、高職院校在線開放課程學習評價中存在的問題分析

在問卷調查的基礎上,課題組就問題進行了有針對性的訪談,主要訪談對象包括一線教師、學校質控辦督導、二級學院主管教學副院長等,發現目前高職院校在線開放課程學習評價中主要存在以下問題。

(一)教學評價的目標模糊

在教學過程中,教學評價是一個非常重要的環節,是對學生學習成果的全面測評。然而,現實中一些老師并不注重教學評價,對于“為什么要進行教學評價”的認知較片面。在訪談中,一些教師反映應學校教務部門的要求對學生進行評價,不論什么課程都執行學校的統一標準,不會研究這個標準的合理性或者執行過程的變通性,導致評價目標不夠明晰,為了評價而評價,是靜態的、非職業性的,容易偏離高等職業教育的初衷。

(二)教學評價的手段不夠靈活

調查數據顯示,目前大多數課程進行了教法改革,多采用“線上+線下”的混合式教學方法,對教學評價提出了更高的要求。然而,現實情況是,線下模塊缺乏量化的指標體系,教學評價多根據老師們的直觀感受;線上模塊教師們大都依托不同的課程平臺如ICVE、超星等小程序(App)開展,這些平臺的功能雖然不完全一樣,但基本大而全,包含考勤、測驗、討論、協作等各個維度,在具體操作過程中,教師們往往只選擇最簡單的考勤和測驗作為主要活動,測驗以選擇、判斷等客觀題為主,手段比較單一,忽略對學生技能方面的考核。

(三)教學評價的主體比較單一

調查與訪談顯示,目前校企合作極少深入課程層面,企業導師極少能真正參與課程評價過程,在評價主體設計時,校內教師通常忽略企業導師的存在,以校內教師為主設置評價方法。“線上+線下”教學活動都以教師容易評價為標準設計,忽略學生參與的重要性。調查問卷顯示,有80%的老師反映自己所用的課程平臺有學生評價反饋功能,但只有23.33%的老師會經常使用這一功能。

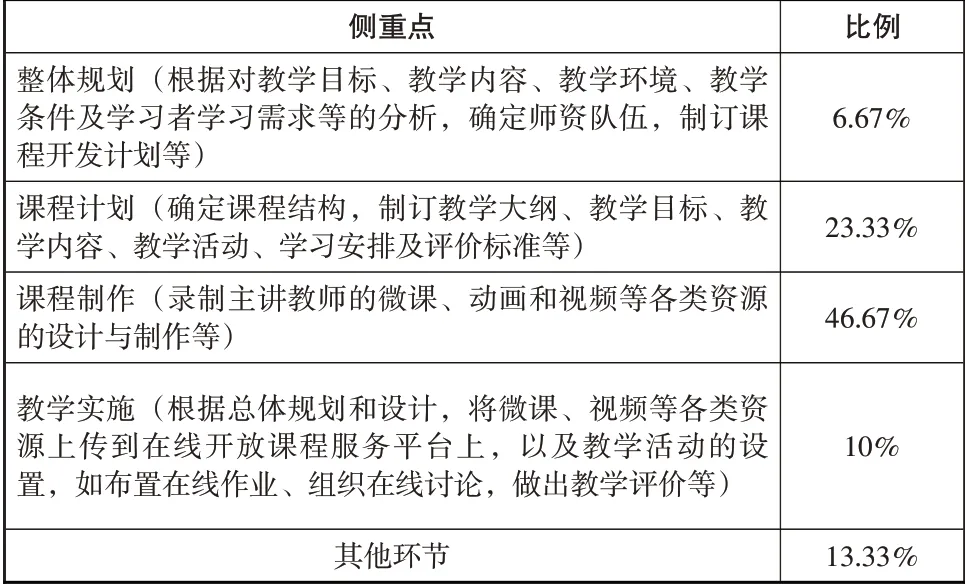

(四)教師對教學評價改革的主動性不強

通過問卷和調研,課題組發現教師參與課程建設和教學改革的主動性與學校政策呈正相關關系。數據顯示,76.67%的高職院校支持在線開放課程建設并將其納入教學體系,相應的有73.33%的老師主持或參與在線開放課程建設項目。但是在政策導向上,目前一些高職院校的重點還放在課程建設上,驗收的標準主要在于課程資源的豐富性,導致一些老師忽視教學評價改革,教學評價停留在傳統意義上,與已經升級的課程不匹配。

表2 在線課程建設任務側重點一覽表

四、高職院校在線開放課程學習評價對策建議

(一)優化制度設計,鼓勵教師進行教學評價改革

教學評價改革是一項系統工程,需要多方參與,必要的制度設計會事半功倍。首先,學校教務部門或者質量控制辦公室應該自下而上地收集意見,融合學校發展的整體規劃,篩選出必要的評價指標,自上而下地制訂教學評價方案,提出指導意見。其次,學校人事部門要積極配合,增加激勵機制,將該項目納入年終績效考核。最后,要加強對一線老師的培訓,強化教師自發進行教學評價改革的意識和能力。

(二)深化校企合作,引進企業導師參與教學評價

“職教20條”明確指出要“推動校企全面加強深度合作”。在以往的做法中,課程建設處于薄弱環節,尤其是教學評價環節。學校應該繼續深化校企合作,與企業合作成立產業學院,為老師們創造一個有利的合作平臺。老師們要根據課程性質,選擇合適的企業導師共同商定評價標準,共同設置教學活動,共同參與評價過程,實現教學手段和教學主體的多元化。

(三)明晰評價目標,凸顯高職課程教學評價的職業性

目前,老師主要使用各種課程App進行教學過程活動的統計和評價,但為了簡便,一些老師只選擇簡單的測驗作為主要抓手,忽視對學生職業能力的考核和技能的培養。因此,要加強對教學評價機制的研究,將職業能力要求融入評價指標當中,使用層次分析法等設置各指標權重,形成行之有效的定量分析方法,實現教學評價全過程和可量化,凸顯職業性。