從一道中考題看教學觀念的轉變

李勝源

在剛剛過去的2021年廣東省初中畢業生學業考試中,化學試題第20題工藝流程題,表面上是一道普通的題目,但筆者通過深入的思考,發現了幾個值得思考的教學問題,在此與同行共勉。

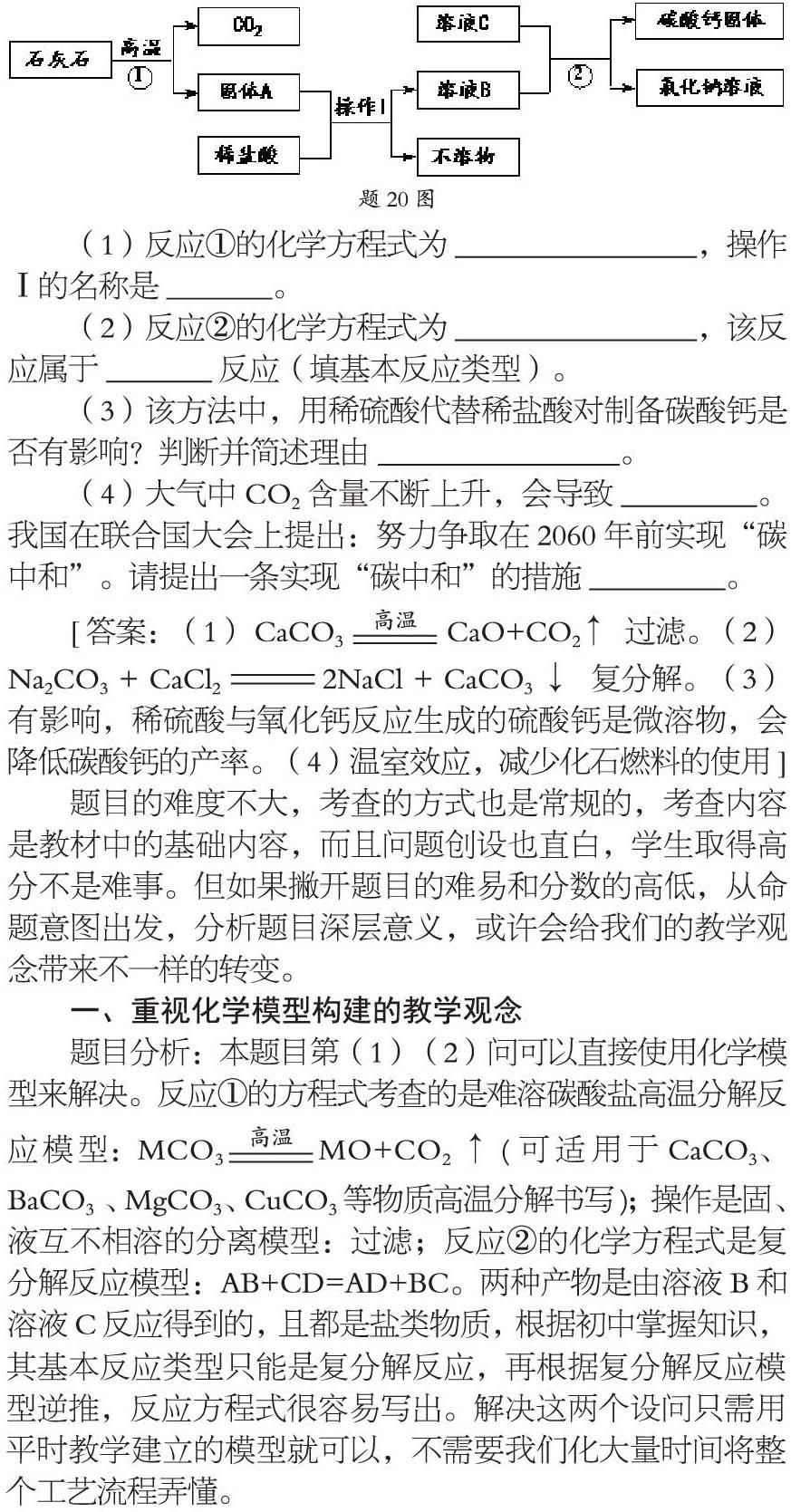

題目:(廣東中考2021.20)牙膏中常用碳酸鈣粉末做摩擦劑,利用石灰石(雜質不溶于水和酸)制備純凈碳酸鈣的一種方法如“題20圖”。

(1)反應①的化學方程式為________________,操作Ⅰ的名稱是_______。

(2)反應②的化學方程式為________________,該反應屬于_______反應(填基本反應類型)。

(3)該方法中,用稀硫酸代替稀鹽酸對制備碳酸鈣是否有影響?判斷并簡述理由________________。

(4)大氣中CO2含量不斷上升,會導致_________。我國在聯合國大會上提出:努力爭取在2060年前實現“碳中和”。請提出一條實現“碳中和”的措施_________。

[答案:(1) CaCO3? ? CaO+CO2↑? 過濾。(2)Na2CO3 + CaCl2 2NaCl + CaCO3↓? 復分解。(3)有影響,稀硫酸與氧化鈣反應生成的硫酸鈣是微溶物,會降低碳酸鈣的產率。(4)溫室效應,減少化石燃料的使用]

題目的難度不大,考查的方式也是常規的,考查內容是教材中的基礎內容,而且問題創設也直白,學生取得高分不是難事。但如果撇開題目的難易和分數的高低,從命題意圖出發,分析題目深層意義,或許會給我們的教學觀念帶來不一樣的轉變。

一、重視化學模型構建的教學觀念

題目分析:本題目第(1)(2)問可以直接使用化學模型來解決。反應①的方程式考查的是難溶碳酸鹽高溫分解反應模型:MCO3MO+CO2↑(可適用于CaCO3、BaCO3 、MgCO3、CuCO3等物質高溫分解書寫);操作是固、液互不相溶的分離模型:過濾;反應②的化學方程式是復分解反應模型:AB+CD=AD+BC。兩種產物是由溶液B和溶液C反應得到的,且都是鹽類物質,根據初中掌握知識,其基本反應類型只能是復分解反應,再根據復分解反應模型逆推,反應方程式很容易寫出。解決這兩個設問只需用平時教學建立的模型就可以,不需要我們化大量時間將整個工藝流程弄懂。

引發思考:在平時教學中,教師要有構建教學模型的意識,引導學生將化學上的常見的規律、反應、表述等建立學習模型,通過建模的形式讓學生將知識梳理清晰,加深對知識的記憶和理解。例如,金屬置換反應模型:AB+C=BC+A、金屬氧化物與鹽酸反應模型:氧化物+酸=

對應鹽+水、氫氣還原金屬氧化物反應模型:氫氣+氧化物金屬單質+水、儀器氣密性檢驗模型、檢驗O2、CO2等氣體表述的模型等。平常的教學中養成將規律性的知識點建立模型,不僅能讓學生在考試中應對自如,也能使學生平時學習更加條理性,幫助學生養成良好的學習方法。

二、樹立從理論到實際的教學觀念

題目分析:本題目第(3)問,用稀硫酸代替稀鹽酸對制備碳酸鈣是否有影響?這個問題如果只從理論上考慮,可能答出“生成微溶物CaSO4覆蓋在固體表面,阻止反應進一步進行”,這樣的答案不是題目的要求。如果結合實際情況,我們就要考慮生產的實際問題——產率。如果我們選擇了H2SO4溶液,那么生成的CaSO4是微溶物,會有大量CaSO4落在不溶物中,會造成產率大大降低,明顯是不符合實際生產需要。從實際生產考慮才有更大意義。

引發思考:從這道題中可以看出,化學的教學是要將知識應用到實際之中。實際的生產就要多考慮實際的問題,如何擇優方案,如何去弊存利等。在平時教學中,我們要貫徹實際應用的教學理念,引導學生工業上問題多從實際角度思考。例如,在工業生產中時,要從硫酸銅溶液中回收金屬銅時,鐵是要過量的,我們在設計和分析工藝流程時,還必需考慮過量鐵的處理問題,這就是理論與實際的區別。我們在平時的教學中,引導學生將化學知識置于實際生產中考慮,感受理論與實踐的聯系和區別。這樣,知識才有價值,學生的思維才更加開闊。

三、構建從知識到實踐的教學觀念

題目分析:此工藝流程實際是由粗的碳酸鈣轉變為較純的碳酸鈣,知識點就是一個除雜的過程,如果只從知識角度分析,我們是可以設計除雜的流程。但此題目巧妙設計了工藝生產流程的情境,就轉變為一道與我們生活相關實際生產工藝,這一華麗的轉身,讓學生不但要掌握化學知識,還深刻認識到化學知識有了實踐應用,感受到化學知識的力量。這就不僅僅是知識的考查,更是能力的培養,是化學素養的提升。

引發思考:如果沒有讓學生感受到化學知識是有價值的、可實踐的、有意義的,學生學習化學的興趣就不高,學習變得枯燥無味,教學自然是艱難的。在平時教學過程中,教師可以通過創設真實情境要給化學知識賦予生命,通過解決實際問題的方式接受新知識,通過合作方式、討論、爭辯等實踐方式提升學生學習能力,通過成功體驗來增進學生學習動力。例如,學習氫氣時,我們可以通過氫能汽車中氫氣的來源和提供動力原理作為切入點學習氫氣的制備和性質。學習二氧化碳時,可以結合現在提倡的“碳中和”理念,討論處理二氧化碳的原理和方法。除了引導學生在課堂中討論化學的應用外,如果有可能,讓學生走出校園,實地參觀附近的化工企業,制作一些化學小教具,開展一些化學小實驗,親身感受化學的作用。潛能一旦被激發,一切是可期的。

四、養成關注社會熱點的教學觀念

題目分析:本題目第(4)問,先提出CO2含量上升會導致什么樣的環境問題,然后結合國家政策提出治理方法。當然,治理的方法是多種多樣的,這是一個開放式的問題,合理即可,主要是引導學生關心社會熱點問題。

引發思考:“碳中和”是社會熱點問題,是國家未來的戰略目標,是提高人類生存環境的重要舉措。題目設計的目的是讓學生關注社會熱點問題,引導學生從自身做起,形成簡約適度、綠色低碳的生活方式,并能對與化學有關的社會熱點問題提出自己的見解,激發學生參與社會建設的意識。在平時的教學,老師要引導學生認識到化學是可以改善環境、改善生活的,自覺養成環保意識,積極參與社會熱點問題的討論,提出合理建議,為環保作貢獻。例如,中科院天津工業生物技術研究所與中科院大連化學物理研究所等院內外研究團隊聯合攻關,創制了一條利用二氧化碳和電能合成淀粉的人工路線——ASAP路線等討論。這些社會熱點問題的引入和討論讓學生更加深刻認識到化學意義。

對中考試題的研究不要停留在知識層面,我們更加需要的是其對我們平常教學的指導作用。研究中考題,要認真領悟出題者的意圖,深入思考題目背后的意義,主導我們的課堂。中考題是風向標,是引導教學改革的一面旗幟。

責任編輯? 溫鐵雄