新工科背景下高校國際化人才培養(yǎng)的創(chuàng)新模式

宋艷 甘權(quán)

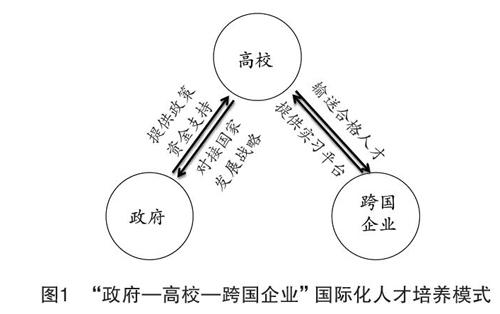

【摘 要】本文探究新工科背景下高校國際化人才培養(yǎng)的創(chuàng)新模式,針對國際化辦學(xué)機制不夠成熟、國際化師資較為薄弱、國際化學(xué)術(shù)交流有待加強等問題,提出構(gòu)建“政府—高校—跨國企業(yè)”三位一體的高校國際化人才培養(yǎng)創(chuàng)新模式:政府為高校的國際化人才培養(yǎng)提供政策、資金等支持,高校在國際化人才培養(yǎng)模式及方向上主動對接國家戰(zhàn)略,依據(jù)企業(yè)的用工標準實施針對性教學(xué)改革,跨國企業(yè)為高校學(xué)生提供國際環(huán)境的實習平臺。

【關(guān)鍵詞】新工科 國際化 人才培養(yǎng) 創(chuàng)新模式

【中圖分類號】G ?【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2021)23-0125-03

近年來,由于傳統(tǒng)的工程科技人才培養(yǎng)模式已不適應(yīng)國際化社會發(fā)展的需求,其弊端日趨明顯,新工科的概念應(yīng)運而生。新工科反映了工程制造業(yè)等行業(yè)新的發(fā)展趨勢與方向,提倡通過多學(xué)科的交叉融合和全方位的理論知識學(xué)習,促進科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新。為適應(yīng)國際化潮流和科技創(chuàng)新的發(fā)展,國際化人才的培養(yǎng)規(guī)格也日益提高。在此背景下,適應(yīng)當代經(jīng)濟社會發(fā)展的高層次人才不僅需要掌握跨學(xué)科的專業(yè)理論知識,同時也要具備國際化交流的眼光和格局,這樣才能在國際舞臺上有所作為。本文聚焦于在新工科背景下構(gòu)建創(chuàng)新國際化人才培養(yǎng)的新模式,探索國際化工科人才的培養(yǎng)途徑。

一、新工科背景下國際化人才培養(yǎng)面臨的難題

國際化人才是提升國際競爭力的重要因素,高等院校是國際化人才的培養(yǎng)基地。但現(xiàn)階段國內(nèi)高校在新工科國際化人才培養(yǎng)方面仍存在一定的問題。

(一)國際化辦學(xué)機制不夠成熟

最近幾年,我國各大高校已經(jīng)開始將發(fā)展目光投向國外,通過參加或組織國外與國內(nèi)的學(xué)術(shù)會議、合作交流培訓(xùn)項目等方式,初步建立了國際化學(xué)術(shù)交流機制。但是總體而言,我國國際化辦學(xué)的機制還不夠成熟,交流的層次也不夠深入和多樣化,再加上投入資金的缺乏,還不能夠適應(yīng)國際化辦學(xué)的發(fā)展要求。

(二)國際化師資較為薄弱

國際化師資隊伍在培養(yǎng)國際化人才的過程中起著至關(guān)重要的作用。我國高等院校師資隊伍中,真正具備國際化能力,且能勝任國際化教學(xué)任務(wù)的教師少之又少。國際化教師不是會講國際語言、有海外學(xué)習經(jīng)歷即可,國際化教師要能靈活掌握國際化的專業(yè)知識,具備國際視野、跨文化溝通能力和創(chuàng)新實踐能力。據(jù)統(tǒng)計,現(xiàn)有高校師資隊伍中,有海外學(xué)習經(jīng)歷的教師人數(shù)不超過10%,真正具備國際化能力的師資更加缺乏,這與國外高水平院校的差距相當明顯。

(三)國際學(xué)術(shù)交流有待加強

當前,我國高校與國外學(xué)術(shù)交流和合作仍然存在不同程度的問題。即使已經(jīng)舉辦了很多國際化學(xué)術(shù)前沿講座和交流會議,但這些會議的整體水平和質(zhì)量還不夠高。許多教師鮮有機會參與國際化學(xué)術(shù)交流,這就意味著我國高校的國際化實力還有待提高。

因此,克服以上種種困難,培養(yǎng)更多的新工科類國際化專業(yè)人才,將成為我國各大高校承擔的重要責任。針對這一問題,如何借助新工科的發(fā)展模式,進一步結(jié)合國際化交流體制,搭建更廣闊的實踐平臺,讓學(xué)生擁有足夠大的發(fā)展空間,成為既具有深厚的理論知識,又具備強大動手能力的國際化人才,是當下要解決的關(guān)鍵問題。

二、新工科背景下創(chuàng)新國際化人才培養(yǎng)的新模式

在新工科建設(shè)的大背景下,可以通過構(gòu)建“政府—高校—跨國企業(yè)”三位一體的新模式實現(xiàn)國際化人才的培養(yǎng),如圖1所示。以高校為主體,政府與跨國企業(yè)為其提供支持,從而創(chuàng)新國際化人才培養(yǎng)模式。

(一)“政府—高校”層次

“政府—高校”層次通常涉及國家政策和高校發(fā)展方向,一個是政府為高校發(fā)展提供支持,另一個是高校主動對接國家的發(fā)展戰(zhàn)略,主要內(nèi)容包括以下方面。

1.國家的政策、資金支持

國家可以出臺相關(guān)政策以支持高校的新工科國際化人才培養(yǎng),并進一步加大宣傳力度,投入專項資金,建立相應(yīng)的獎評激勵機制,使高校普遍形成高等教育國際化的理念,明確國際化的策略目標,提高國際化溝通與協(xié)作的能力,從國家層面改進和完善現(xiàn)有的國際化人才培養(yǎng)方案,努力培養(yǎng)出大批具有國際化視野的高素質(zhì)綜合性人才,以提高我國高等教育的先進性及國際競爭力。

政府部門可以通過自身平臺實施一些對外交流項目,并提供資金支持。在對外交流項目上,我國提供了許多方案供學(xué)生選擇,如國際區(qū)域問題研究及外語高層次人才培養(yǎng)項目、國家互換獎學(xué)金計劃、國家公派碩士研究生項目、中美富布萊特項目等。在資金投入上,我國專門針對高質(zhì)量人才的培養(yǎng)建立了專項資金。各大高校務(wù)必好好利用專項資金,合理安排與制訂支出方案,與國際化交流人才培養(yǎng)方案相結(jié)合,避免對外交流形式化、空泛化。在制度上,各級政府及高校應(yīng)該完善相應(yīng)的政策,進一步優(yōu)化現(xiàn)有人才培養(yǎng)的資金投入體系,實現(xiàn)教育資金合理分配、精準落地,以保障新工科背景下國際化人才培養(yǎng)所必需的經(jīng)費支持。

2.服務(wù)“一帶一路”建設(shè)

在國家為新工科國際化人才培養(yǎng)提供政策與資金支持的同時,高校也要積極主動對接國家的重大發(fā)展方向,將高校國際化人才的培養(yǎng)方向與國家發(fā)展方向有機結(jié)合起來。只有將高校的未來與國家的發(fā)展兩者緊密聯(lián)系在一起,才能為整個社會不斷發(fā)展提供強有力的優(yōu)質(zhì)人才支撐。如今,我國正在大力發(fā)展“一帶一路”區(qū)域合作,各行業(yè)對國際化人才的需求也大大增加,而現(xiàn)有的高水平人才儲備較少,無法滿足龐大的社會發(fā)展需求。因此高校在新工科國際化人才培養(yǎng)方面,特別是“一帶一路”沿線城市的地方高校,可積極借助“一帶一路”國際合作帶來的聯(lián)動效應(yīng),推動新工科國際化人才培養(yǎng)的高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。國內(nèi)各大高校在“一帶一路”倡議的背景之下,應(yīng)發(fā)揮出各自的教育優(yōu)勢,團結(jié)互助、取長補短,形成優(yōu)勢互補的國內(nèi)高校教育新格局,共同提高國際化人才培養(yǎng)水平。

除此之外,政府應(yīng)積極發(fā)揮宏觀主導(dǎo)作用,大力推進新工科背景下人才培養(yǎng)政策改革,為高校推進實施國際化人才培養(yǎng)新模式提供相應(yīng)的政策支持與相關(guān)的制度保障,并保證資金的投入,以確保“一帶一路”建設(shè)能夠穩(wěn)步快速推進。還可以憑借優(yōu)越的政策支持并吸引“一帶一路”相關(guān)國家的優(yōu)質(zhì)師資力量和國際化先進人才留在我國發(fā)展,為我國國際化人才培養(yǎng)添磚加瓦。同時,應(yīng)進一步加強國內(nèi)國際教育交流,全面強化國際化教育理念,提高高水平國際化人才培養(yǎng)水平。

(二)“高校—跨國企業(yè)”層次

高校通過與跨國企業(yè)的良性互動合作,最終實現(xiàn)雙贏。

1.跨國企業(yè)為高校提供國外實習平臺

要培養(yǎng)合格的國際化新工科人才,跨國交流是必需的,但這種校際的國際交流目前往往停留在理論知識層面。高校應(yīng)該加大與跨國企業(yè)的合作,激勵跨國企業(yè)為高校學(xué)生提供赴國外實習的機會。通過跨國企業(yè)提供的國外實習平臺,高校學(xué)生既可以拓寬國際化視野,也可以在國外的學(xué)習與交流中發(fā)展自己的綜合素質(zhì)與能力。另外,跨國企業(yè)為國內(nèi)高校提供國外實習平臺,還可以更進一步促進校企合作的深化,真正實現(xiàn)以企業(yè)需求為導(dǎo)向、以人才培養(yǎng)為方向的目標。

2.高校開展針對性的教學(xué)改革

高校與跨國企業(yè)的合作應(yīng)是雙向的,在跨國企業(yè)為高校提供國外實習平臺的同時,高校也應(yīng)該積極服務(wù)于企業(yè)的發(fā)展,這樣才能保證高校與跨國企業(yè)合作的可持續(xù)性,促進校企形成長久的合作共贏良性關(guān)系,彼此攜手前行、共同發(fā)展。高校選派實習生到跨國企業(yè)進行實習,學(xué)生在學(xué)習實踐的同時也可以給企業(yè)提供鮮活的動力和獨特的創(chuàng)意。對高校學(xué)生在跨國企業(yè)實習期間暴露出來的不符合企業(yè)用工要求的問題,高校應(yīng)當重點針對這些問題進行教學(xué)反思并提出相應(yīng)的解決方案,開展圍繞企業(yè)用工標準的針對性教學(xué)改革,確保學(xué)生具有較強的職業(yè)素養(yǎng)和專業(yè)核心競爭力,畢業(yè)后能夠成為服務(wù)企業(yè)的高質(zhì)量國際化新工科人才,更好地為企業(yè)的發(fā)展做出貢獻。

高校開展針對性教學(xué)改革,首先,可以將跨國企業(yè)實踐經(jīng)歷豐富的優(yōu)秀工程師引入學(xué)校作為兼職教師,為學(xué)生講解在實際工作中可能遇到的一些現(xiàn)實問題,使學(xué)生能夠?qū)W習到更多的課外實踐操作案例,并通過這些生動形象的實際案例理解較為抽象晦澀的理論知識,從而提高學(xué)習水平和獨立思考能力。其次,大多數(shù)學(xué)校由于客觀條件限制,很難具備完善的實訓(xùn)基地,因此可以鼓勵高校與企業(yè)、設(shè)計研究院所等進行合作,共同協(xié)作建立創(chuàng)新中心實驗平臺。通過開展各類國際化競賽,讓學(xué)生在實踐的過程中知道該如何解決難題,如何利用所學(xué)知識做好實際工作。最后,深入學(xué)習國外科技創(chuàng)新型人才培養(yǎng)體制,借鑒其先進經(jīng)驗并使其中國化,摸索出一條更適合我國高等院校培養(yǎng)國際化人才的道路,從而進一步拓寬學(xué)生的國際化視野,提高學(xué)生的實踐能力和獨立思考能力,為祖國培養(yǎng)出大量的國際化人才。

綜上所述,培養(yǎng)一大批引領(lǐng)未來技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的卓越科技人才,是發(fā)展新工科的目標,也是推進全球一體化的主要措施。針對當前國際化人才培養(yǎng)存在的問題,提出在新工科背景下構(gòu)建“政府—高校—跨國企業(yè)”三位一體的國際化人才培養(yǎng)新模式,旨在通過“政府—高校”和“高校—跨國企業(yè)”合作層次,優(yōu)化新工科國際化人才的培養(yǎng)。

【參考文獻】

[1]謝瑩瑩.基于新工科背景下高等教育國際化人才培養(yǎng)模式研究[J].教育現(xiàn)代化,2019(6).

[2]王海艦,蔣藝涵,梁智深.“新工科”建設(shè)背景下高校卓越工程科技人才培養(yǎng)機制研究[J].學(xué)周刊,2019(12).

[3]張菊花,張偉,薛正良.“新工科”背景下大學(xué)生創(chuàng)新能力培養(yǎng)與強化[J].中國冶金教育,2020(1).

[4]王學(xué)通,王浩,喬壇,等.“新工科”背景下工程創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式探索[J].才智,2019(8).

[5]劉金磊,趙晶.新工科背景下理科人才培養(yǎng)的思考[J].教育教學(xué)論壇,2019(25).

[6]李翠敏,王曉春.新工科背景下地方高校人才培養(yǎng)新模式探索[J].大學(xué)教育,2020(4).

[7]賀小敏.“新工科”背景下高等教育國際化現(xiàn)狀研究與分析[J].內(nèi)江科技,2019(11).

[8]高井祥,丁淮,段晨龍.“雙一流”背景下新工科拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)[J].現(xiàn)代礦業(yè),2020(2).

[9]趙旭,索浩,王丹.“新工科”背景下產(chǎn)教融合教學(xué)模式實踐研究[J].航海教育研究,2020(1).

注:廣西教育科學(xué)規(guī)劃2021年度課題“新工科視域下高職院校國際化人才培養(yǎng)模式及運行保障機制研究”(2021C342);2021年度廣西職業(yè)教育教學(xué)改革研究項目“提質(zhì)培優(yōu)背景下高職教師教學(xué)創(chuàng)新團隊建設(shè)研究——以廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院為例”(GXGZJG2021B023);2020年度廣西職業(yè)教育教學(xué)改革重點研究項目“安全、場景與交互:基于VR技術(shù)的電氣試驗課程改革研究與實踐”(GXGZJG2020A008);2021年度廣西高校中青年教師科研基礎(chǔ)能力提升項目“基于主客觀組合賦權(quán)的高職國際化人才勝任力評價研究”(2021KY1303);廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年度教育教學(xué)改革項目“新工科背景下構(gòu)建高職國際化人才培養(yǎng)新模式的研究與實踐”(2020JGZ01)

【作者簡介】宋 艷(1983— ),女,碩士,廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院助理研究員,研究方向為高等教育管理;甘 權(quán)(1985— ),男,廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院經(jīng)濟師,研究方向為教育教學(xué)管理,文化宣傳教育。

(責編 丁 夢)