課程思政融入藥用植物遺傳育種學課程教學的研究與實踐

韓曉偉,孫會改,鄭玉光,嚴玉平

(河北中醫學院,河北 石家莊 050200)

藥用植物遺傳育種學是中藥學、農學、生物學結合的一門交叉邊緣性技術學科,旨在培養從事中草藥科學栽培與解決中藥商品流通過程中中草藥原材料質量問題、實施GAP和實現中藥材規范化生產和管理的高級專門人才[1]。雖然這是一門新興的交叉邊緣學科,學時不多,學生較少,但是秉持“守好一段渠,種好責任田”的教書育人要求,在該課程教學中將思政教育和自然科學課程中所蘊含的求真務實、科學思辨以及規范有序等內涵有機結合[2],在傳授知識的同時傳播社會主義核心價值觀[3],為學生樹立正確的人生觀、世界觀、價值觀助力。

1 在藥用植物遺傳育種學教學中融入思政教育的可行性

藥用植物遺傳育種學是一門理論性和實踐性都很強的課程,如何在不影響課堂授課進度的情況下選取恰當案例,利用恰當方法[4]授課,既能傳授專業知識,同時又能使學生樹立正確的人生觀、世界觀、價值觀,成為教學設計的難題。基于這種情況,在教研室集體備課時提出了思政教育“333模式”,即如果某一部分內容可以進行思政教育,那就在3分鐘的時間里講述清楚,一個學時的思政教育不超過3次(主要保證專業課的授課時間),這一課時結束后,利用課間的3分鐘時間讓學生自由討論課上的思政教育內容。在這種教學設計的執行過程中,教師也可以利用互聯網等電子媒體,盡可能給學生帶來視聽等全方位的體驗,從而加深印象。

2 在藥用植物遺傳育種學教學中融入思政教育案例

在教學實踐過程中,對每一次思政教育都選定一個主題,側重某一方面的內容,從而使學生在學習相關專業知識時能夠自然而然明白某個道理,從而達到“潤物無聲”的效果。

2.1 緒論中的思政教育

藥用植物遺傳育種學的緒論能進行愛國教育的內容很多,遵循“333模式”原則,只選擇了兩處內容進行思政教育。緒論的開篇提到“中藥為人類的健康事業做出了巨大貢獻”,基于此句話,筆者利用2分鐘時間給學生列舉了我國古代的一些醫學大家,介紹了李時珍的《本草綱目》,講到毛澤東主席曾經說過,中藥材是一個寶庫,最后總結說中華文明歷經千年,中華兒女就是依靠中醫中藥延續了血脈生命,我們對于中藥的研究還遠遠不夠,我們的寶貴財富不能丟棄,不能被遺忘,一切還要靠你們。學生很激動,大有躍躍欲試之態,課堂氣氛立刻活躍起來。

在講到藥用植物遺傳育種研究現狀時,講到我國對于藥用植物遺傳育種的研究起步較晚,雖然民間一直在進行一些性狀品質的改良,但是取得的效果不是很明顯,性狀不穩定。我們的科學工作者也開展了一些研究,但是進展較慢。筆者語重心長地提到,育種是一個長期而煩瑣的工作,多年付出不一定有成果,如果學生致力于做這項工作,一定要有毅力、有恒心、有百折不撓的精神。學生聽完筆者這段話,已經知道育種的艱難,對于后續課程的學習以及育種實踐課有了心理準備。緒論課上開展的思政教育,既燃起了學生對于課程的喜愛,同時也為后續課程學習打下基礎。

2.2 遺傳學三大規律學習中的思政教育

由于學生在高中階段就已經接觸過遺傳學的三大規律,因此,這部分專業知識的學習相對較輕松,在學生輕松接受專業知識的過程中,穿插一些“小故事”來活躍課堂氣氛,同時對其進行思政教育。例如講授孟德爾遺傳規律時,順便介紹孟德爾的生平,著重強調其豌豆雜交試驗進行了8年,但是論文發表之后卻沒有引起足夠的重視,直到35年后才被人們重新認識。這個故事告訴學生,做科研要有“坐冷板凳”的思想準備,不能急功近利。在實驗課上,介紹利用低滲溶液處理細胞從而獲得很好的分裂象時,順便介紹這一技術的發明者徐道覺先生。徐先生在德州大學做博士后期間,由于實驗室中的某一位技術員在配制平衡鹽溶液時,讀錯了刻度標尺,以致誤配成低滲溶液,他通過這種誤配的溶液發現可以看到人類細胞的有絲分裂期間的染色體,之后,經過徐先生反復實驗,終于獲得了正確的染色體研究方法[5]。這個故事告訴學生在做實驗的過程中要不怕重復,勤動手、勤動腦,所有的“偶然”其實都是勤奮的“必然”。在講述每一個遺傳學規律時,都要求學生想一想利用這個規律,可以為我們的中藥材育種做些什么。中藥材的育種與園藝以及農業育種不同,中藥材育種首先要考慮藥材的安全性,所以一些轉基因等分子手段暫時還不可以用,因此,常規育種就顯得很重要。強調這個內容是要告訴學生科學研究不一定都要追求“高大上”,一定要符合生產生活實際,從實際出發,踏踏實實進行研究。這3個教學案例中的思政教育主要強調在科研工作中要專心,不怕辛苦,愛崗敬業,努力鉆研,做一個坐得下來、沉得下心的科研工作者。

2.3 種質資源學習中的思政教育

很多學生未認識到種質資源的重要性,怎樣才能抓住學生的眼球,重視這節課的學習呢?筆者利用3分鐘時間給學生講了一個“大豆的故事”。20世紀50年代,美國大豆產區爆發了胞囊線蟲病,導致美國大豆生產瀕臨停滯。后來,一位來中國的美國遺傳學家布爾納德在上海虹橋機場候機時,發現了一株野生北京小黑豆,帶到了美國,通過與美國大豆雜交等育種方式,培育出了抗病高產的大豆新品種,挽救了美國的大豆種植業。而如今反觀中國的大豆種植業幾乎處于停滯狀態,國內的大豆消費幾乎完全依賴進口。中美貿易戰,中國縮減從美國進口大豆數量作為反制裁的一項,從側面說明中國從美國進口大豆的數量是非常龐大的。這個故事使學生很震驚,這個故事也讓學生理解了吳征鎰院士所說的“一個物種影響一個國家的經濟,一個基因關系到一個國家的興盛”這句話。在講到人工創造的種質資源這部分內容時,筆者提到了袁隆平的三系雜交水稻,并提出3個問題:你知道袁隆平在培育水稻的過程中遇到過哪些困難?如果換作是你,你能堅持下去嗎?你堅持下去的信念是什么?這3個問題不是關于三系育種的知識,而是關于育種過程的堅持。要想做一個合格的科研工作者,做一個每天與土地打交道的育種人,學生今后要走的路還很長,許多困難是無法想象的,因此,適時的毅力教育是必要的。課間,學生利用手機搜索了袁隆平的水稻育種故事,感慨于老一輩科學工作者的不易,思索著自己的未來。在講到野生種質資源時,為提高學生的學習興趣,筆者給學生展示了一些中藥資源普查的相關照片,看到自己的教師、師兄師姐,學生立馬來了興趣,都認真盯著圖片。這3個思政教育案例既不影響專業課的講授,還培養了學生艱苦奮斗精神,將專業學習和思想教育有機結合,很好地完成了思政教育。

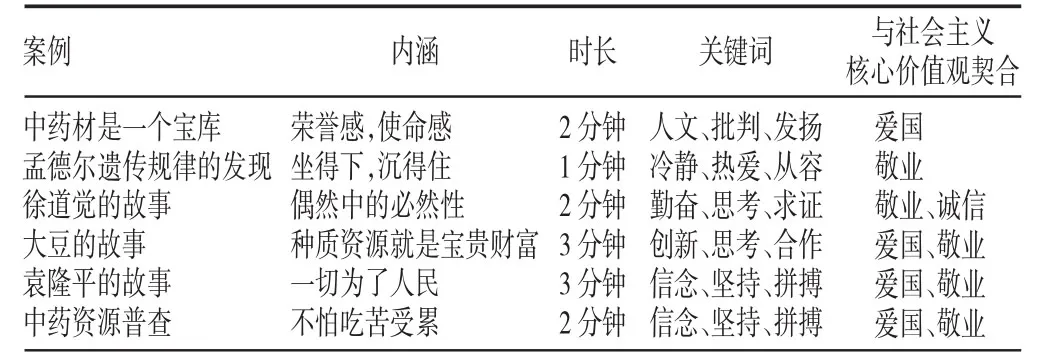

3 在藥用植物遺傳育種學教學中融入思政教育的案例總結

經過3輪思政教育,取得了很好的效果。思政教育貫穿專業知識講授過程,學生在聽故事的過程中受到教育,思想得到升華。學生在課后總結中寫道,“科學無捷徑,唯有真努力”“中藥材是我國的寶貴財富,我們要將其發揚光大”等。說明學生確實在思政教育中得到了啟發。課程中的思政教育案例具體見表1。

表1 藥用植物遺傳育種學中的思政教育案例