疫情下基于學情分析的線上教學效果研究

——以“配送管理實務”課程為例

許靜艷

(安徽工商職業學院 管理學院,安徽 合肥 230040)

0 引言

突如其來的新冠疫情,打破了原先的教學工作安排,2020年3月世界衛生組織將新冠疫情定義為“全球大流行”[1],各高校為了保障2020年春季“停課不停學”,采用了基于移動云教學平臺的線上教學方式,實現了教學資源共享,突破了線下教學的時空限制。采用線上教學,需要從教學情景和資源等多方面考察,是一項比較復雜的系統工程。曾驪[2]對比了線上與線下教學的特點,論證了線上教學“三變兩訴求”的演進邏輯,提出要依據“教學觀念更新——教育技術應用——教師角色轉換——教學服務支撐——市場供給選擇”的演進要素,探索符合中國國情的在線教學之路。劉云鵬[3]運用K-means聚類分析法,發現在移動云教學環境下,教師與學生、學生與學生之間是比較復雜的交互關系,經驗值與學習成績沒有直接關系。管恩京,等[4]采用分層聚類法,將68門課程分為線上線下有機融合課程、網絡輔助教學課程、資源共享課程三類。

“配送管理實務”課程是物流專業核心課程,具有較強的實踐性,如何通過線上教學平臺,將課程內容有效傳授給學生,是教師們面臨的一個亟待解決的重要課題[5]。本文在新冠肺炎疫情背景下,分析AHGS學院學生線上配送管理實務課程的學習軌跡,從多維度評價教學與學習效果,并提出教學改進建議。

1 指標選取與數據來源

職教云平臺提供了9個指標,分別為學習進度、學習時長、發帖數量、考勤、參與、測驗、課堂教學表現、教學評價和作業指標。管理學院“配送管理實務”課程的線上教學主要分為課前自學、課中線上指導與互動、課后鞏固三個環節,根據指標屬性,將學習進度X1、學習時長X2、發帖數量X3歸為課前考核維度,用于測度線上自學狀況;將考勤X4、參與互動X5、測驗X6、課堂教學表現X7列為課中考核維度,用于測度線上互動過程;將教學評價X8和作業X9歸為課后考核維度,用于測度線上教學效果。

研究對象選取的是AHGS學院管理學院2019級物流管理專業的兩個班級,每班約40人左右。數據來源于職教云平臺“配送管理實務”課程的兩個教學班1班與2班,通過對比數據進行實證研究。

2 成績分析

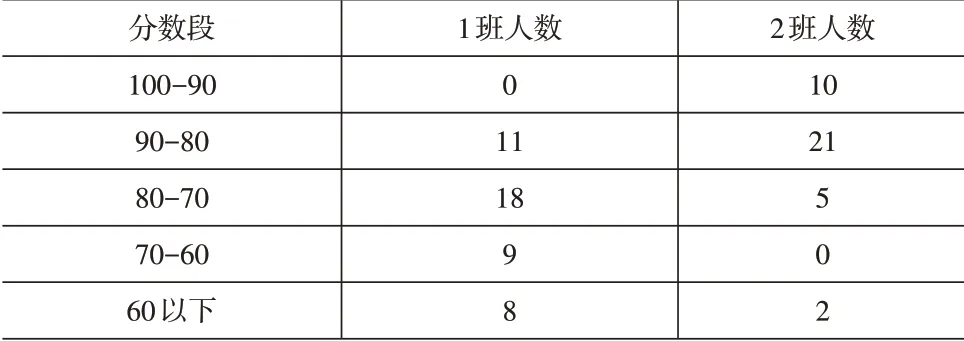

根據管理學院“配送管理實務”課程的實際教學和評價方案,對云平臺學習能力的9項指標分配考核權重:學習進度16%,學習時長16%,發貼數量4%,考勤20%,參與互動8%,課堂教學表現8%,測驗4%,教學評價4%,作業20%。AHGS學院2019物流1、2班成績分布見表1,1班學生分數集中在70-90分之間,2班學生分數集中在80-100分之間,1班60分以下人數比2班多6人。

表1 2019物流1、2班成績分布表

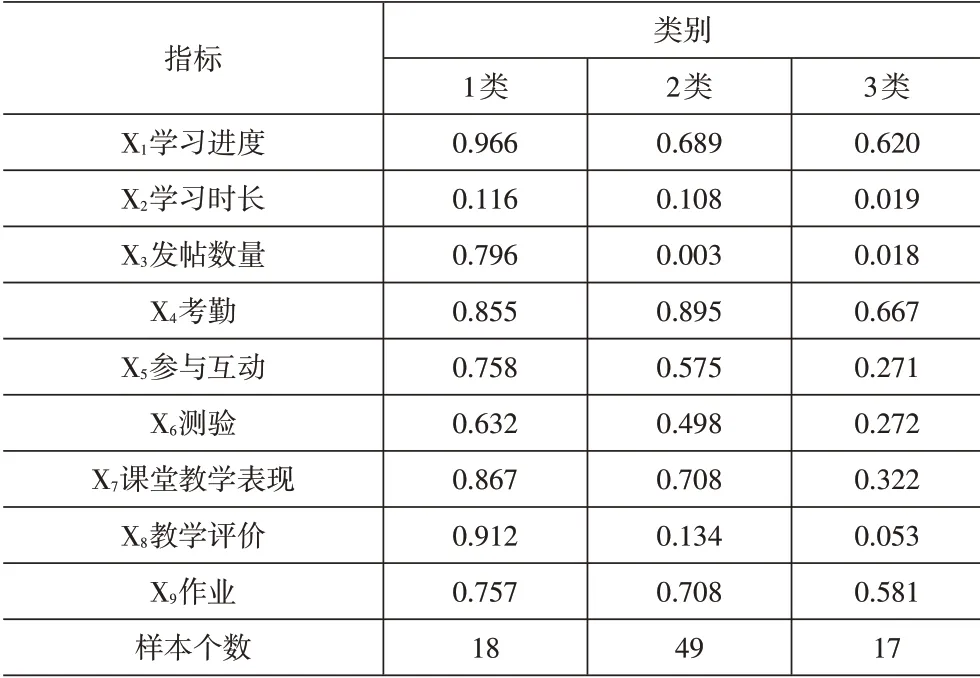

為找到影響考試成績的潛在因素,將云平臺學習能力各指標綜合得分與期末考試成績標準化后做線性回歸分析,見表2。研究發現1班和2班樣本的R方均小于0.6,模型擬合優度低、效果差,沒有統計學意義。因此引入聚類法,深度分析學生數據,盡可能挖掘典型性問題,本文選取技術成熟、從多層面多尺度分析數據的K-means聚類分析法,將兩個班84名學生的云平臺學習數據,依據9項評價指標分為3類,見表3。

表2 1、2班回歸模型

表3 1、2班云平臺學習能力聚類表

3 云平臺學習能力與教學效果的關系研究

3.1 云平臺學習能力測度

根據表3聚類結果,運用SPSS22.0分別對每類學生的云平臺學習能力的全部指標進行主成分分析,1至3類的KMO值都大于0.6,顯著水平都為0.000,選取特征值大于1.0的主成分,結果見表4。旋轉后的成分載荷見表5。

表4 云平臺學習能力主成分分析表

表5 旋轉后的成分載荷

將表5中旋轉后的成分載荷除以表4對應的特征值,得出主成分對應指標的系數,則1類(a)、2類(b)、3類(c)學生每個主成分的學習能力如下:

將云平臺學習能力標準化后的原始數據,代入上述公式計算Fij(i=a,b,c;j=1,2,3,4),則1、2、3類學生云平臺學習能力分別為:Fa=(F1a×33.650%+F2a×20.706%)/54.356%,Fb=(F1b×24.733%+F2b×17.933%+F3b×14.752%+F4b×13.276%)/70.695%,Fc=(F1c×23.782%+F2c×23.034%+F3c×20.682%+F4c×17.215%)/84.714%。

3.2 云平臺學習能力與教學效果關系分析

研究發現,第一類有18個學生,這類學生在課堂的各項活動中,表現得均比其他兩類學生積極,得分均比其他兩類學生高,尤其是課件自學環節中的發帖數量數值為0.796,高出第二類學生0.793,高出第三類學生0.778;線上課堂互動環節數值為0.758,比比第二類學生高0.183,比第三類學生高0.487;課后教學評價環節數值高達0.912,比第二類學生高0.778,第三類學生高0.859;表明這部分學生不僅能夠在線下按時按量地完成課件的學習,而且在自學的同時勤于思考,對疑惑之處勇于提問、敢于探索,課堂線上互動環節對有針對性的、重點的學習方向和學習內容有非常高的積極性和參與性。課后對教師教學和本身學習效果作出了準確評價,體現了學生明確的學習動機。

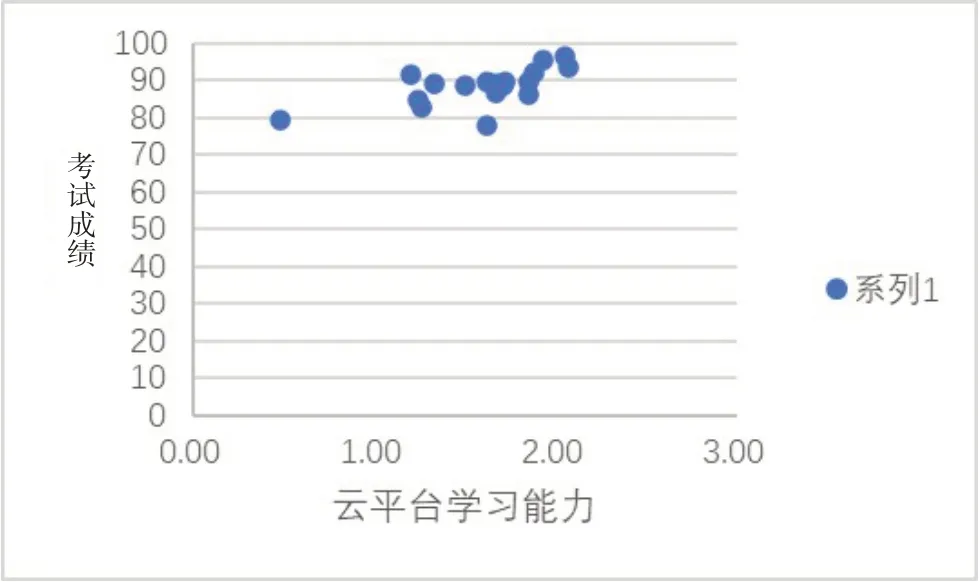

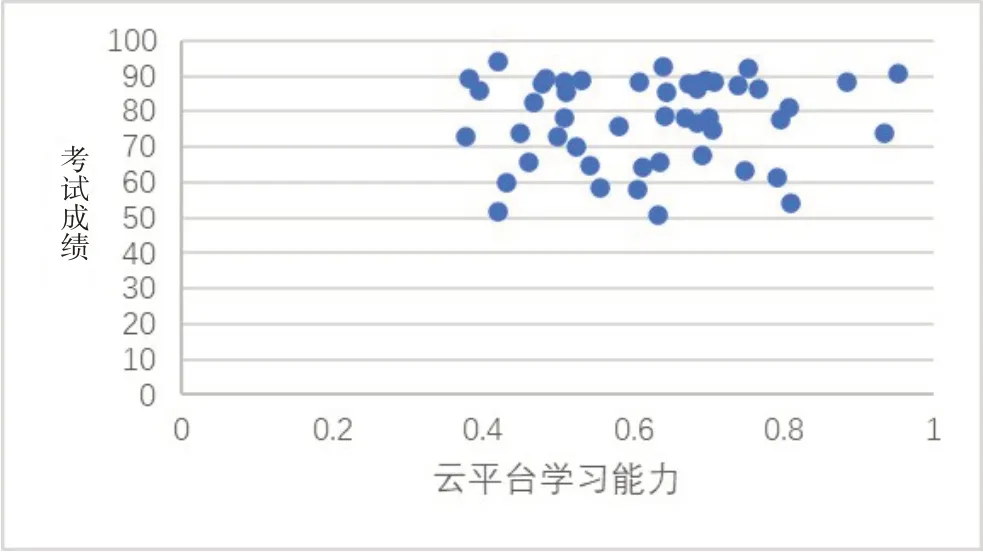

以云平臺學習能力為X軸,考試成績為Y軸的散點圖可以看出這一類學生的云平臺學習能力與成績之間的關系,如圖1所示。這類學生的學習能力大多集中在1.3-2.0之間,考試成績集中在80-90分之間,表明這部分學生的成績與平時的積極主動學習息息相關,而有一位學生比較特殊,學習力只有0.48,但考試成績為80,分析各項指標得分發現,這位學生學習力低下主要受不完成課堂測驗與課后作業、學習時間短的影響,而他的課前發帖數量、線上課堂互動、教學評價環節非常積極,從一定程度上反映出這名學生對課堂測驗和課后作業不感興趣,沒有把它們當任務完成,如果能進一步和這名學生溝通,讓他理解作業和測驗的重要性,他的成績應該還有上升的空間。

圖1 第1類學生云平臺學習能力與考試成績散點圖

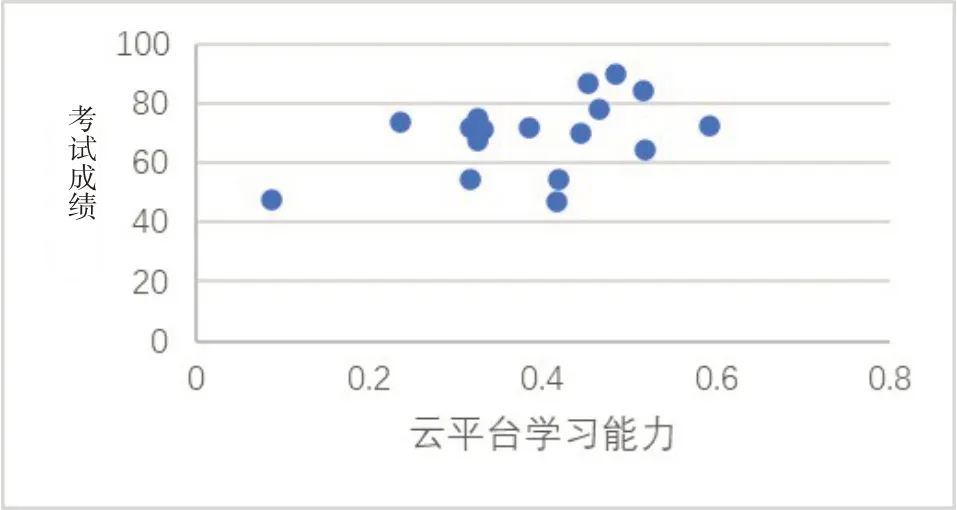

第2類學生人數最多,樣本數有49人。與第1類學生相比,除了課前發帖數量、課后教學評價有明顯差距外,其它指標略有降低,意味著這些學生在云平臺教學中基本能按時完成線上、線下的學習任務,值得注意的是課堂互動參與數值為0.575,只比1類學生低了0.183,說明本部分學生參與線上教學互動的主動性,能把需要掌握的知識經過思考而達到深化理解的目的,本類學生的學習力集中在0.4-0.8之間,成績主要集中在80分上下,如圖2所示,根據分類指標數值分析,發帖數量為0.003、教學評價為0.134,嚴重低于第1類學生,由此可見這類學生的成績受這兩項指標的影響可能性非常大,表明課前主動獲取知識,有針對性和目的性的學習,課后反思教學重點、審視學習內容,對形成的能力進行價值判斷,有助于提高學習質量和學習成績。

圖2 第2類學生云平臺學習能力與考試成績散點圖

第3類有17位學生,這類學生除了課前發帖數量指標外,其它指標都比第1類和第2類得分低,這類學生綜合課堂表現不積極,云平臺學習能力集中在0.3-0.6之間,成績大多集中在70分左右,如圖3所示,而課前提問指標比較特殊,比第2類學生高,通過仔細查看學生的問項與個案研究,發現有些學生提出的問題存在隨意性,并不是有效提問。由此可見,課前發帖在學生線上自學的評比過程中不一定客觀,教師應當設計合理的評價指標和評分機制。此外,有三位學生的考試成績在80分以上,評價指標顯示,他們的作業得分都在90分以上,但其他活動參與并不積極,表明這三位學生主動學習的欲望不強,但內化所學知識的技能比較強,對成績有一定的促進作用。

圖3 第3類學生云平臺學習能力與考試成績散點圖

4 結論與建議

疫情期間在職教云APP的學習過程,學生的云平臺學習能力并不與考試成績直接相關,是由于學習能力有較多的獲取來源,且某些指標具有主觀隨意性。總體來看,課前自學提出問題,可以使教學難點淡化,在線上互動有針對性的學習方向和重點的學習內容。不能忽視的是所提問題的隨意性,由于缺乏監控,某些學生這項指標的得分并不能反映出真實的學習狀態。此外線上互動有利于學生消化知識,反思教學重點和學習內容,并對自身學習效果和教師教學質量進行評估,從而激發學習動機,提高學習成績。現在全球已進入疫情常態化防控階段,后疫情時代基于移動云教學平臺的教學方式仍發揮著非常重要的作用,因此提出以下建議:

4.1 引導學生不僅要學會而且要會學

以“學生為中心”的教育理念,需要重視學生的體驗,線上教學便利化、碎片化以及隨意化的特點考驗學生的自主學習能力,疫情期間采用線上教學有利于培養學生的自主學習能力,由線下被動接受轉為線上主動思考,如在完成課前課件學習后,以發帖的形式提出自己的看法、疑問之處;師生共建在線課堂時,可以與老師、同學共同探討與研究,使線上課堂學習更具有針對性和方向性,提高了學生的學習能力。

4.2 培養學生的課程評判能力

一方面,學生通過線上課前自學與在線講解、互動,對獲得的知識體系做出及時評價,使學生重視學習體驗,提升評價能力;另一方面,課程結束后可以對教師在授課中的表現、情感和方式等做出評價,提高學生診斷性評價能力,提升教學合理性判斷能力,通過反饋,教師可以有效地對學生進行引導,達到提高教學水平的目的。

4.3 合理設計課程評價指標和機制

研究發現,部分學生在課程評價時存在隨意性,需要從多維度、多方面設計合理的指標和機制來達到監控評價的效果,并且將評價指標量化。可以從以下幾個維度展開:一是學生自評指標,主要是對理論知識的深度學習、自我研修情況的評價;二是伙伴互評指標,主要考查是否有協同研究和共同學習的能力,包括自查不足、交流探討、合作學習等方面;三是學習期望指標,可以反饋教師在線上教學中的觀念革新、教學思維、教學習慣等教學效果,以便形成教學診斷改進教學策略。