“運籌學”課程思政融合教學的實踐路徑與策略

宋作玲,孫 慧

(山東科技大學 交通學院,山東 青島 266590)

0 引言

2016年全國高校思想政治工作會議上,習近平總書記提出要堅持把立德樹人作為中心環節,把思想政治工作貫穿教育教學全過程。2020年6月教育部印發的《高等學校課程思政建設指導綱要》提出使專業課程與思政課程同向同行,同頻共振,構建全員、全程、全方位的育人格局[1]。專業課程與思政教育的融合是培養德智體美全面發展的社會主義事業建設者和接班人的時代需求和創新舉措,開創了高等教育發展的新局面。課程思政實現工具理性和價值理性統一,以實現馬克思主義的人的全面發展和教育目的[2]。

思政課程是以顯性為主的思政教育,而課程思政本身蘊含思政元素和思政育人功能,以隱性的侵潤方式達到思政教育效果。運籌學源于軍事,在經濟、政治、社會、生活各領域廣泛應用,在大數據、人工智能時代實踐場景中,打破學科壁壘,促進交通、物流、經濟、管理、計算機、控制等多學科融合發展,煥發全新生命力。課程知識體系蘊含歷史、人文、科學精神、工程倫理、職業素養、心理素質、理性決策等多元化思政元素,是一門有溫度的課程。“運籌學”課程蘊含著統觀全局、精益求精、化繁為簡、審時度勢、恰如其分等哲學內涵,感性與理性互補,藝術與科學融通,文理工管兼容。

“運籌學”課程屬于交通與物流類專業的專業核心課,以山東科技大學為例,也是物流管理、管理科學與工程、電子商務、工業工程、工商管理、數據與大數據技術、數學與應用數學、智能科技技術、統計學等專業必修課,有較廣的受眾或學生群體。以交通與物流類專業為例,該課程是對之前的數學類、專業概論類、計算機類基礎課程的應用升華,是為之后的交通與物流系統規劃設計、仿真、運營管理等專業核心課程和實踐環節打好基礎,起到承上啟下的作用。

1 “運籌學”課程思政教學實踐路徑

“運籌學”課程思政教學遵循“內外驅動—教學實施—效果評價”的實踐路徑,通過達成師生共識,開展課堂與實踐立體化課程建設實踐與教學改革,實現課程思政育人、育才的目標。

1.1 提升師生課程思政意識和能力

武裝教師主力軍,增強教師課程思政的意識、態度及動態能力。教師要保持開展課程思政的熱情和毅力,不斷學習交流、訓練。提升教師的育人能力,培育高尚的道德情操、端正的師德師風與堅定的理想信念,才能與學生產生共識和共鳴,調動學生品學兼修的自我意識和群體行為,追求真善美和科學真諦,實現交通強國和行業復興的職業理想。同時,外部的組織創新、激勵評價、示范推廣等機制保障也是開展課程思政的基礎和驅動。

1.2 遵循金課建設的教學實踐標準

“運籌學”課程思政以金課建設的“兩性一度”為標準。(1)高階性表現為課程是從系統整體視角綜合多學科知識,通過量化分析,進行資源有效配置,解決復雜系統優化問題,為決策者提供科學決策。(2)創新性表現為課程以交通、物流、管理、智能制造等現實工程與管理問題進行系統建模、綜合分析。(3)挑戰度是指課程注重學術信息化素養和創新實踐能力提升,開展探究性、個性化教學。開展深度學習,從知識學習的充分廣度、充分深度和充分關聯度進行擴展教學。

1.3 構建三位一體的“運籌學”課程目標體系

“運籌學”課程思政教學目標是將知識獲取、能力培養和價值塑造有機統一,秉承“智慧互聯、融合創新”的理念。智慧既是關切“智慧+行業”的前沿科技,又是善用“智慧+教育”的環境與數智賦能;互聯一方面是指應用“互聯網+”的教學理念、模式與方法,另一方面是培養師生的互聯網意識、思維、技能和精神;“融合”宏觀層面是指多學科交叉融合,交通與物流類專業與新工科專業融合,微觀層面指整合多元化教學資源和方法,融合專業學術與品德素養。

從“培養應用型創新人才”的學校定位,細化到專業定位,即培養服務于交通強國戰略和構建現代流通體系行業需求的德才兼備的人才,圍繞“學生中心、產出導向、持續改進”開展“運籌學”課程設計,在2021版本科專業培養方案中強化了社會責任、工程倫理、職業素養等人才培養目標,“運籌學”課程的教學大綱中明確了思政元素和創新元素融合方式。知識目標包括掌握“運籌學”知識體系與方法論,靈活運用規劃類、決策論、圖論、博弈論等分支基本概念、原理、數學模型、求解算法等。能力提升包括量化分析、統籌規劃、系統優化、科學決策等發現、分析和解決復雜系統問題的能力。

1.4 “運籌學”課程價值目標的內涵

價值目標可以蘊含以下層面:

(1)思想層面。愛國主義:厚植愛國主義情懷,增強社會責任感,樹立知識強國的志向;政治立場:踐行社會主義核心價值觀,新發展觀。(2)心理層面。健全人格:塑造正確的世界觀、人生觀、價值觀,追求人的全面發展;健康心理:增強危機意識,具備耐挫折、應變能力。(3)社會層面。合作精神:培養團隊合作、良好溝通的能力,增強法制意識和契約精神;職業道德:培養工匠精神,嚴謹求實,增強行業使命感,致力于服務社會經濟。(4)工程層面。創新能力:關注新技術、新模式及新業態,緊隨學科前沿,增強信息化素養和學科交叉融合能力;工程倫理:增強實踐意識、競爭意識、法律意識、治理意識等。(5)科學層面。科學精神:培養追求真理,崇尚創新,尊重實踐,弘揚理性的科學精神;思維能力:增強邏輯思維、跨界思維能力,能辯證地分析問題,挖掘思維潛能。(6)文化層面。人文素養:理解并傳承中華優秀傳統文化,增強文化底蘊和美學素養;修養意識:強化文化修養、人格修養、黨性修養等修養意識。

2 基于建構主義、學習共同體的“運籌學”課程思政教學策略

建構主義理論注重激發學習者在知識建構中的能動性,為增強課程思政實效性提供有效途徑。教師在傳授知識的同時引導學生將所學的知識轉化為內在精神系統,成為學習者認識世界和改造世界的能力與方法[4]。教師可以運用“情境”“協作”“會話”和“意義建構”四要素,探討如何提高課程思政的實效性。

2.1 挖掘“運籌學”課程思政元素

“運籌”二字取自“夫運籌帷幄之中,決勝千里之外”,是《史記·高祖本紀》劉邦稱贊張良的一句話。課程團隊挖掘了運籌學分支的哲學內涵,并為各個分支賦予具有中國智慧的內核:供需平衡——運輸問題、追本溯源——動態規劃、秉要執本——網絡計劃、有限理性——決策論、審時度勢——博弈論等。

課程思政融入要克服兩張皮的割裂,克服蜻蜓點水的淺薄,通過“問題鏈”驅動,找準需求點,做到顯性知識和隱形思政的深度融合。建立了體現“真”“善”“美”“勇”的課程思政資源庫。“真”以科學精神、科學思維為主;“善”以家國情懷、工程倫理為主;“美”包含工程設計之美、心靈之美;“勇”包含勇于擔當、勇于創新、探索未知。

研討挖掘的課程思政元素其價值內涵舉例如下:(1)中國古代樸素的運籌學思想與智慧。舉例包括田忌賽馬、沈括運糧、丁渭修皇宮、三國演義、都江堰、齊民要術等,思考古為今用的領域。軍事運籌發展階段融合國防教育。(2)線性規劃與合理利用資源。培養學生的系統觀、全局觀,節能增效,解決生產和流通領域痛點。(3)靈敏度分析結合供應鏈風險。結合芯片危機,當資源可用能力、價格、技術工藝等變動情況下,如何調整生產計劃。關注經濟社會短板,具備風險管理意識,能夠在面對貿易戰、疫情等變局時靈活應對。(4)講述產銷平衡的運輸問題時,設置應急物資調度任務,結合交通強國、新發展格局、供需均衡等國家戰略。(5)網絡最短路問題,設置能源管道鋪設。針對農村快遞站運輸、農產品冷庫選址等任務驅動,關注鄉村振興,倡導綠色物流,為“三農”問題獻計獻策。(6)最大流問題結合交通治理與交通文明。找準網絡瓶頸,優化時空布局,為交通基礎設施治理獻計獻策。(7)網絡計劃結合紀錄片《大國工程》、《華羅庚》等,融入錢學森、華羅庚愛國學者推廣系統工程、普及“優選法、統籌法”雙法的應用案例;從關鍵路徑法角度融入天眼、天舟、跨海大橋、機場等超級工程項目管理;從關鍵任務角度融入自我時間管理和計劃等。(8)網絡計劃優化和加急工程實施,引入提升火神山、雷神山工程進度探究式學習[3]。(9)將排隊系統模型與交通場景融合,通達暢行。(10)結合啤酒游戲、供應鏈大賽、虛擬仿真平臺等,響應供應鏈創新戰略,實戰演練各參與方協同,增強持續優化意識,感悟消除冗余的精益管理思想。(11)博弈論中納什均衡領會不合作會導致雙輸,感知國際環境下法律意識和社會主義制度建設的重要性,理性地認同合作、公平、共贏、和諧的世界觀。(12)決策論中的決策方法結合就業指導等。通過任務驅動,引導學生思考就業選擇、方案設計等個體或群體決策時的評價因素,理性決策。

2.2 整合“運籌學”課程思政資源

“運籌學”課程思政資源包括人力資源、教學資源以及產學研資源。人力資源首先是指課程主力軍教師,為教師建立共生、共享、共惠的教學平臺,打通教師思想水平、政治覺悟、道德品質、文化素養提升的通道。基于網絡資源、MOOC資源以及立體化課程教學資源,基于知識管理和學習共同體理念、方法與技術,實現教師、學生乃至院校、企業之間的共享。建立在學科史和體驗性實踐任務中的教育資源具有親切性和生動性。

2.3 革新教學方法與教學模式

激發學生主動性,結合學生內在需求與思想特點,增強學生綜合素質,促進學生全面發展。通過社交網絡、大數據分析、面對面交流、問卷調查等形式,了解學生在專業學習、科技競賽、求職擇業、社會交際等方面的困惑、問題和訴求等,研究學生學習習慣、行為等,深入分析不同學生的學習需求、心理特征、成長規律和價值取向,堅持“因事而化、因時而進、因勢而新”,點亮學生對專業課程學習的專注度,引發學生的認知共鳴、情感共鳴、行為共鳴。

采用線上線下混合式教學模式,在課前—課中—課后分別設計教學活動。注重課堂形式的多樣性和話語傳播的有效性,避免附加式、標簽式的生硬說教,以行導人、以事服人、以情感人、以文化人。

基于BOPPPS教學模式理論[5],總結設計了一種P3C3E3(Problem+Purpose+Participatory process+Case analysis+Computer application+Conclusion+Exercise+Extended learning+Examine,問題+目標+參與式學習+案例分析+計算機應用+總結+練習+拓展學習+測試)“有來有往,層層遞進”的教學模式。“有來”是指教師推送視頻、閱讀資料等學習內容或提問的知識輸入過程;“有往”是學生回答提問、討論、成果展示等知識輸出過程。

除課程設計、課堂教學、教學組織形式外,還要利用好實踐環節和科技競賽等,保持品德素養和創新實踐能力、信息素養等培養的一致性。

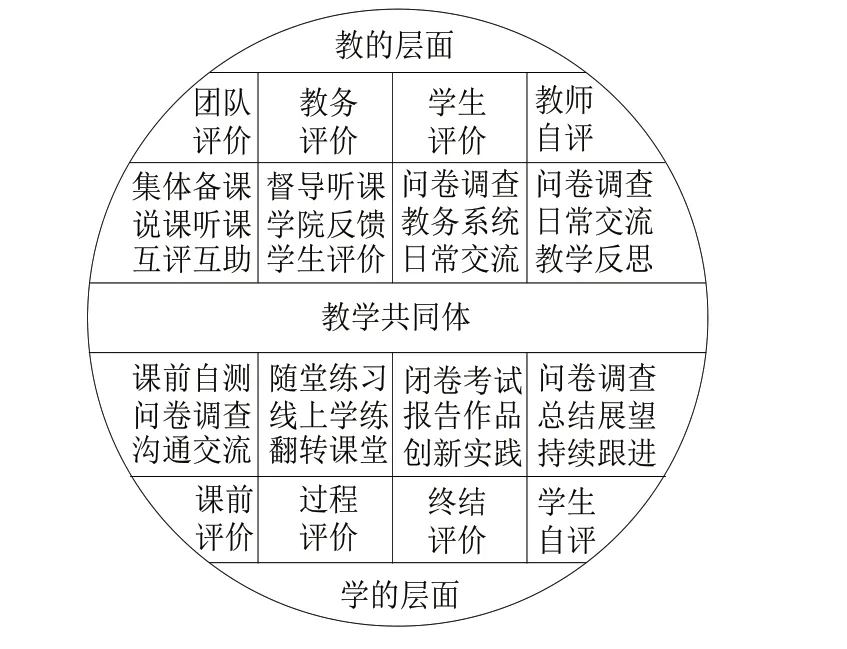

2.4 建立多元化評價體系和持續改進機制

基于專業共同體理論,實現師生共榮、教學相長,從教師成長和學生成長層面,實現多階段(過程性評價+終結性評價)、多途徑(線上評價+線下評價)、多目標(知識類評價+技能類評價+素養類評價)、多主體(自我評價+教師評價+團隊評價+教務評價)評價,如圖1所示。

圖1 教與學雙層面綜合評價體系

學生層面德育考核通過社會實踐調查報告、課程自我總結等實現,激勵學生端正學習態度、獨立思考、學以致用,利于形成篤學尚行的學風。

3 結語

通過積累和課程改革,山東科技大學的“運籌學”課程教學團隊教師承擔教改項目20余項,獲全國高校微課教學比賽二等獎,校創新教學大賽一等獎,獲得中國物流學會教育教學改革成果一等獎1項,二等獎2項;獲中國煤炭教育協會二等獎2項,中國交通教育研究會二等獎1項。該團隊在智慧樹平臺上線運籌學MOOC,成立交通運輸課程思政教學工作室,在交通與物流專業課程教學中起到示范和輻射作用,指導學生獲得省級以上科技競賽獎勵70余項。畢業學生成長為交通與物流行業的建設者,從實踐上驗證了運籌學課程思政融合教學策略的有效性。