以“寫”為中心的深度學習教學設計

籍歡歡 邵郁 彭雅婕

初中語文統編教材重視學科核心素養的落實,以“寫”為中心的深度學習是促成目標達成的有效路徑,它指的是在學習活動的設計過程中,突出“寫”的活動設計。從“寫”的內容講,“寫”可以是一個字、一個詞,也可以是一個句子、一個句群,也可以是一個微型寫作任務,等等。從“寫”的活動組織形成講,“寫”可以是自主學習的圈點勾畫,可以是小組合作的記錄,也可以是“寫”的任務的書面落實,等等。以“寫”為中心強調“寫”,但不局限于“寫”,“寫”的落實過程中伴隨著“聽”“說”和“讀”。

深度學習教學設計的關鍵在于將知識與學生建立起現實的意義關聯。

現以七年級上冊第三單元《從百草園到三味書屋》為例,具體闡述以“寫”為中心的深度學習教學設計思路及學習活動設計。

一、以課程標準和單元導語為綱,確定學習目標

《義務教育語文課程標準(2011年版)》指出:“在通讀課文的基礎上,理清思路,理解分析主要內容,體味和推敲重要詞句在語言環境中的意義和作用。”“欣賞文學作品,有自己的情感體驗,初步領悟作品的內涵,從中獲得對自然、社會、人生的有益啟示。”這可作為學習散文要達成的整體目標。七年級上冊第三單元的單元導語則是對這些整體目標的進一步細化:人文主題是“了解不同時代少年兒童的學習狀況和成長經歷,感受到永恒的童真、童趣、友誼和愛”;語文要素是“學習默讀”“學會在閱讀中把握基本內容,了解文章大意”。從以上分析中,可以確定默讀、把握基本內容、理解主題是本單元的主要目標。

根據單元目標,確定《從百草園到三味書屋》的教學目標如下:1. 通過默讀,圈點勾畫標題、文中關鍵句,整體感知文章的基本內容;2. 通過精讀,品味準確、傳神的語言,賞析百草園的趣味,分析和理解“先生”這個人物形象;3. 通過以“寫”為中心的學習任務,探究本文的多元主旨,消除與經典的隔膜,體會童年生活和師生情誼的珍貴美好。

二、以“寫”為中心解讀文本,確定教學價值

從語言建構與運用角度出發,本課的教學價值聚焦在“百草園趣景”“百草園趣事”“先生其人”三個片段。從“寫”的角度分析,其教學價值如表1所示。

三、以消除與經典的隔膜為要,設計任務情境

從整個單元的人文主題出發,學習任務的情境創設應聚焦在“童年”;從“寫”的教學價值出發,“寫”的任務應該落在“寫景”“記事”“寫人”三個方面。《從百草園到三味書屋》選自魯迅的《朝花夕拾》,它是七年級上冊必讀書目。因此,本文還承載著“消除與經典的隔膜”這一使命。在設計任務情境的時候,需要從引導學生理解跨時空的童年共性,感受永恒的“童趣”出發,進行以“寫”為中心的任務情境設計。即打通“我”與魯迅的童年,在了解魯迅童年的同時,回憶“我”的童年,從而發現“我”與魯迅的童年的共同之處,消除與經典的隔膜。

四、以“寫”為中心的《從百草園到三味書屋》學習活動設計

根據既定目標,基于深度學習理念,創設如下以“寫”為中心的真實情境和驅動任務。

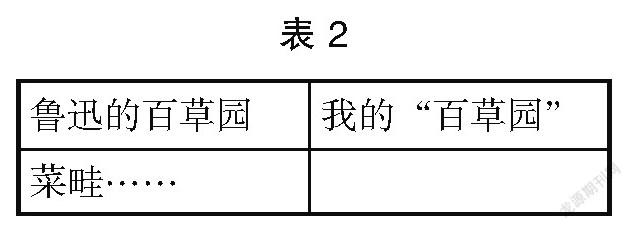

學習任務一:精讀第二自然段,同時發揮聯想,完成以下表格(見表2)。

1. 精讀第二自然段,圈點勾畫出魯迅的百草園之樂。

2. 回憶我的“百草園”,寫出六項以上我的“百草園”之樂。

3. 四分鐘自主學習,三分鐘交流分享,推舉最有特點的做展示。

4. 討論要求:1號復述魯迅的百草園,2、3、4號補充;按照1、2、3、4的順序分享我的百草園。

學習任務二:使用“不必說……也不必說……單是……”句式,描寫你的“百草園”,嘗試在寫作中調動感官,使用修辭等寫法。

教師示范:不必說蒼翠的古槐,火紅的石榴花,挺拔的白楊樹,也不必說野鴨在蘆葦叢嬉戲,花大姐(七星瓢蟲)在葉尖爬行,小巧的蜂鳥忽然從花叢直竄向天空。單是小小的水塘一帶,就有無限趣味。螃蟹在這里安家,青蛙們在這里歌唱。拔下荷葉來,便會看見白白的蓮藕。聽老人們說,誰能找到像人形的蓮藕,晚上就能在夢里見到神通廣大的哪吒。于是小伙伴們一根一根地拔蓮藕,等待我們的是一頓胖揍——小小的村子里,狗叫聲、責罵聲、哭叫聲,此起彼伏,好不熱鬧!

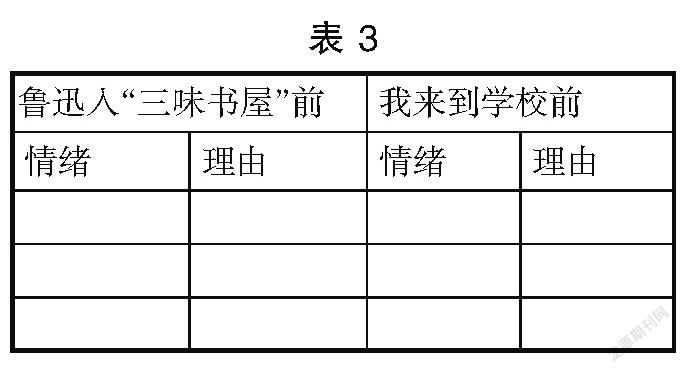

學習任務三:朗讀第九自然段,完成以下表格(見表3)。

學習任務四:三味書屋發起了評教活動。作為壽鏡吾先生班級的成員,請以小組為單位,以文本中的事件為依據,至少從兩點出發,寫出你的評價語。

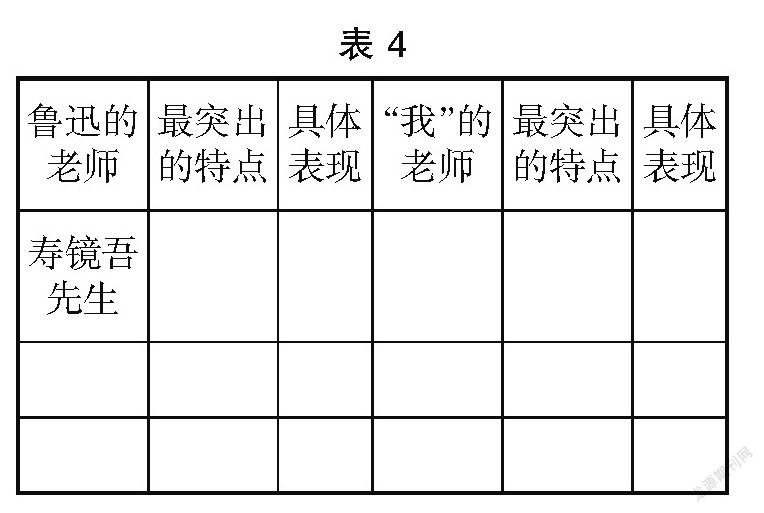

學習任務五:“三人行,必有我師焉。”其實生活中處處有老師,除了壽鏡吾先生,你還能在文中找到魯迅的其他“老師”嗎?同時回憶一下自己的老師們。見表4。

學習任務六:參考文中魯迅寫老師的經典片段,寫寫自己印象深刻的一位老師。

教師示范:我高中的班主任是位數學老師。他總是頂著雙曲線般的頭發,邁著正弦函數般的步伐,夾著那本不知道用了多少年的教案本走向教室。臨近教室,他整理衣衫,將教案本丟到桌面,拿起粉筆——一節課不見他翻一頁教案!

以“寫”為中心的深度學習教學設計注重學生的語言建構,“寫”的活動設計突出了深度學習的五個特征,分別是“活動與體驗”“聯想與結構”“本質與變式”“遷移與創造”“價值與判斷”,活動設計層次清晰,支架搭建合理,有助于學生在言語實踐的過程中和學生成果的輸出上,充分地“以讀促寫”“以聽促寫”“以說促寫”,有效地消解了學生“寫”的畏難情緒,幫助他們在“寫”的過程中進行有效的語言建構,在“寫”的過程中融入自己對世界的價值判斷,從而真正實現學科育人的目的。