課堂觀察數據分析下培智學校課堂評價有效性探析

羅玉柳

摘 ?要:課堂評價是教育評價的重要組成部分,是評價體系中的重要一環。本研究以現代信息技術為媒介,開展課堂觀察活動,通過課堂錄像、現場觀察記錄、后期數據分析等,分析培智學校課堂評價的有效性。

關鍵詞:課堂觀察;數據分析;課堂評價

《基礎教育課程改革綱要(試行)》中指出, 要建立促進學生素質全面發展的評價體系, 發揮評價促進學生全面發展、教師提高和改進教學實踐的功能。特殊教育是基礎教育的重要組成部分,因此,特殊教育對評價改革的呼聲也越來越高。《培智學校義務教育課程標準(2016年版)》(以下簡稱新課程標準)提到,要“全面推進特殊教育教學和評價改革”,評價要“關注過程、著眼發展、尊重差異、多元評價,充分發揮評價在促進殘疾學生在發展中的積極作用”。課堂評價是教育評價的重要組成部分,是教師在日常教學層面實施的、以學生學習為對象的評價,與教師的工作息息相關。在落實新課程標準的實踐中,面對障礙類型不一、發展特點各異的特殊教育需求學生,教師在開展課堂評價的過程中遇到了一些問題,比如,面對不同障礙類型、不同認知能力的學生,如何有效開展課堂評價以真正促進學生的發展。

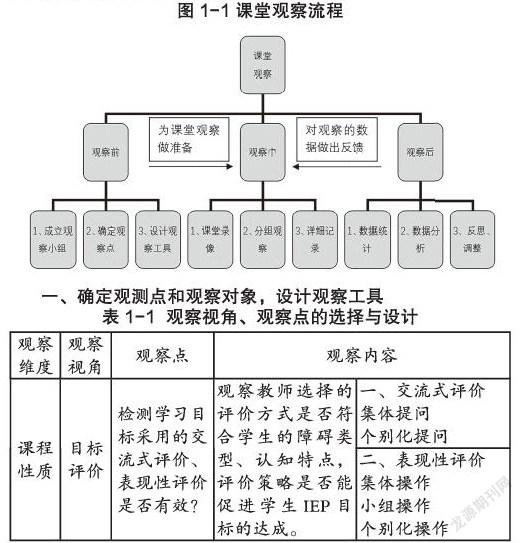

有研究者指出:課堂觀察作為以改進教學行為為目的研究方法,對于提升特教學校的科研工作水平,促進特教教師專業成長、改善殘疾學生的學習狀況、提高課堂效率具有重要的現實意義。課堂觀察是指研究者或觀察者帶著明確的目的,憑借自身感官及有關輔助工具,直接或間接從課堂情境中收集資料,并依據資料做相應的研究。可見,課堂觀察具有明顯的計劃性、針對性和實踐性。基于此,本研究將課堂觀察作為檢驗教師課堂評價是否有效的研究手段,使用相關的信息技術(使用攝像機拍攝課堂實錄、、WORD文檔設計課堂觀察表格、EXCEL進行課堂觀察數據的統計和分析)開展課堂觀察活動,通過課堂觀察數據來檢驗教師的課堂評價是否有效,課堂觀察的流程如圖1-1。

一、確定觀測點和觀察對象,設計觀察工具

評價 檢測學習目標采用的交流式評價、表現性評價是否有效? 觀察教師選擇的評價方式是否符合學生的障礙類型、認知特點,評價策略是否能促進學生IEP目標的達成。 一、交流式評價

集體提問

個別化提問

二、表現性評價

集體操作

小組操作

個別化操作

本研究圍繞“培智學校課堂評價有效性”,參考崔允漷的LICC課堂觀察框架,選擇了“課程性質”這個維度的“課堂評價”視角(見表1-1)。觀察對象為本校二年級的學生,結合班級學生的障礙類型和認知特點以及教師的教學實踐經驗,本研究的觀察點為:交流式評價、表現性評價。明確觀察點后,研究小組成員結合自身的教學經驗、借鑒他人開發的觀察量表、小組討論等,用WORD文檔編輯、設計可記錄、可操作的觀察工具。

二、實施課堂觀察,記錄教師課堂評價方式

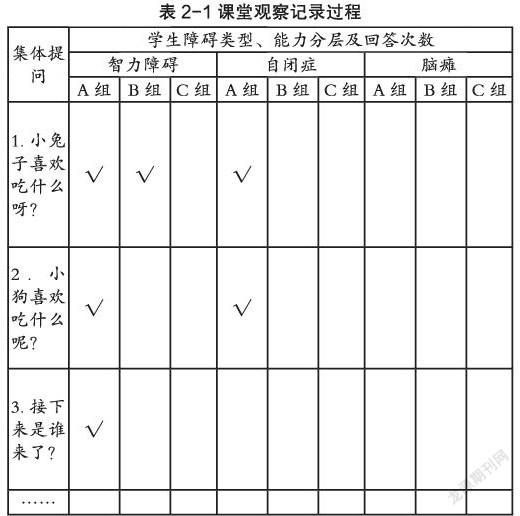

結合設計好的課堂觀察量表,研究者本校二年級生活適應課的課堂,針對觀察點進行觀察并記錄,同時使用攝像機拍攝課堂實錄。記錄過程如表2-1所示。

注:A、B、C組是根據學生的認知能力進行分組的。其中,A組—抽象符號初級階段;B組—半具體物階段;C組—具體物階段。

三、分析觀察結果

對于課堂觀察的數據記錄,本研究主要使用EXCEL對數據進行分析。

(一)交流式評價

老師使用的交流式評價主要有集體提問和個別化提問,其中集體提問10次,個別化提問8次。

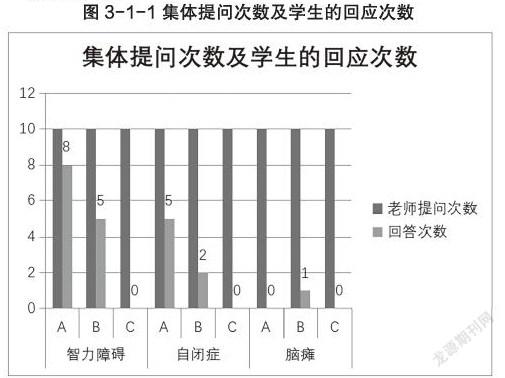

1.集體提問

圖圖3-1-1所示,課堂上老師使用了10次集體提問,在這10次提問中,智力障礙不同認知能力的學生回答次數為:A組8次,B組5次,C組0次。自閉癥不同認知能力的學生回答次數為:A組5次,B組2次,C組0次。腦癱不同認知能力的學生回答次數為:B組1次。通過課堂觀察數據可以看出,智力障礙AB組學生回答的次數高于自閉癥AB組學生的回答次數,這是由于自閉癥學生普遍存在注意力不集中的特點,在集體課上較難集中精力回答老師的問題。受認知能力的影響,三種障礙類型C組學生的認知能力處于具體物階段,大多數學生沒有口語表達能力,加上有意注意時間短暫,因此在集體提問中沒有學生回答問題。由此可見,集體提問對三種障礙類型C組的學生沒有發揮到評價的作用。

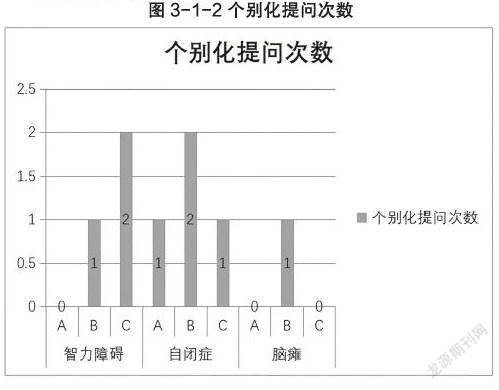

2.個別化提問

如圖3-1-2所示,這節課的個別化提問次數為8次,其中,對智力障礙B組和C組學生的提問次數分別為1次和2次;對自閉癥A、B、C組學生的提問次數分別為1、2、1次;對腦癱學生B組的提問為1次。在個別化提問中,8個學生都能在老師的引導下回答問題。個別化提問是上課老師根據學生的能力設計的問題,在一對一的提問下,學生的注意力更加集中,能夠在老師的相關提示下通過語言、手勢動作等回答問題。由此可見,個別化提問對三種不同障礙類型、不同認知能力的學生都能發揮評價的積極作用,有利于提高學生的課堂參與度,有利于促進學生個別化教育目標的達成。

(二)表現性評價

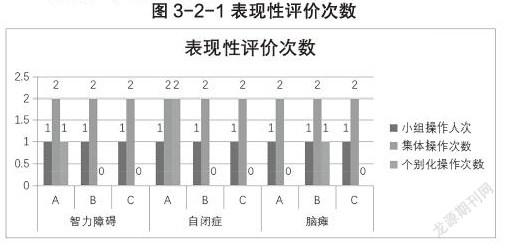

1.集體、小組、個別化操作

如圖3-2-1所示,老師使用了1次小組操作、2次集體操作和4次個別化操作。在小組操作和集體操作中,全班三種障礙類型、不同認知能力的學生都能參與到操作中。由于培智學校的學生存在思維直觀的特點,操作能讓他們通過身體不同部位的體驗來理解所學的知識和技能,有利于學生掌握所學內容和技能。因此,課堂操作能對不同障礙類型、不同認知能力的學生發揮評價的積極功能,有利于促進學生個別化教育目標的達成。在個別化操作中,老師主要關注的是A、B組的學生,智力障礙、自閉癥A組學生的個別化操作次數分別為1、2次,腦癱B組學生的個別化操作次數為1次,而三種類型C組學生的個別化操作為0次。

四、反思及建議

(一)課堂評價有效性的反思及建議

單志艷指出:重視形成性和發展性評價已成為“現代教育評價的發展趨勢”,這種評價強調學習過程,重視評價的反饋機能,其目的在于建立適合教育對象的教學。發展性評價要求評價指標和標準是多元的、開放的和具有差異性的,對評價信息的收集也應當是多樣的、全面的、豐富的,對評價對象的價值判斷能關注評價評價對象的差異性。根據發展性評價理念,結合課堂觀察數據分析,教師在課堂上使用交流式評價時要做到:

第一,關注差異。針對學生的障礙類型和認知能力設計不同的提問及操作,要使用符合學生能力特點的策略引導、幫助學生回答問題。在個別化提問時,對于能力較弱的C組學生,可以通過實物或圖片,設計選擇性問題(如:是A還是B/要A還是B),引導學生通過動作、手勢、操作等方式作答,增加學生的課堂參與度和積極性;針對能力較好的A組學生,要設計更多開放性的問題(如:怎么樣/為什么);而針對自閉癥學生注意力不集中的問題,老師在提問中可以加入手勢動作、圖片、照片、文本等視覺提示。在課堂操作的過程中,由于C組的學生注意力散、動手能力較弱,更加需要老師的關注。因此,老師在課堂上,可以把個別化操作的機會留給C組學生,使用降低難度、提供輔具等方法幫助學生完成操作任務。

第二,面向全體學生。教師充分運用發展性評價的理念,在課堂上要面對全體學生開展不同形式的提問,設計符合學生特點的操作。在集體提問中,教師可以加入手勢、動作、圖片等視覺提示來提高學生的注意力,爭取讓更多的學生加入到回答問題的隊伍中;在個別化提問時,要傾向于注意力不集中的自閉癥學生和C組學生。在集體操作中,可以使用協同教學、小組合作學習的方式,讓每一個學生都能在課堂操作中得到充分的練習。

第三,靈活使用多種策略。通過課堂觀察發現,老師在使用評價策略方面,對不同層次的學生使用的策略基本上一樣,最常使用的策略是口頭提示,即在學生回答問題或操作時,主要通過口頭提示引導學生回答。基于發展性評價理念,教師要針對學生的障礙類型和認知能力,提供不同的策略,如:針對大多數自閉癥的學生視覺優勢的特點,老師對自閉癥學生提問時使用放慢語速、精煉語言、加入適當的非語言動作(手勢、動作、表情、圖片、文本等)等策略,幫助自閉癥學生更好地理解問題,提高回答的正確率。在課堂操作中,教師可以根據學生的特點為學生提供個別化支持,如:為低口語的學生提供輔助溝通工具,為腦癱的學生提供擺位椅或握筆器、為自閉癥學生提供流程圖。

(二)開展課堂觀察活動的反思及建議

課堂觀察能清晰、客觀地呈現“教師的教”與“學生的學”之間的關系。在觀察數據面前,能清楚地看到教師的課堂評價方式是否促進學生的IEP目標達成,有利于幫助被觀察教師透過數據來反思自身的課堂評價方式和評價策略,同時從數據的呈現中找到課堂評價中的不足之處,找到課堂評價有效性的突破口。基于此,課堂觀察的準確性顯得非常重要。在開展課堂觀察活動的過程中,教師要善于依托現代信息技術,讓課堂觀察呈現客觀的觀察結果。比如,在開展課堂觀察活動時,通過手機、攝像機等設備同步拍攝課堂實錄,有助于后期研究者對觀察數據的精確記錄;在進行數據分析時,通過EXCEL等呈現數據,讓觀察者和被觀察者能夠清晰地找到問題所在。

參考文獻:

[1]李瑞江,季俊昌.課堂觀察:審視和反思特校課堂教學行為的新視角[J].現代特殊教育,2010(6):14-16.

[2]單志艷.如何進行教育評價[M].北京:華語教學出版社,2007.

[3] 周文葉,崔允漷.教師應如何進行課堂觀察?[J].中小學管理,2008(4):18-20.

[4]丁姝方.特教學校課堂觀察的實踐與思考[J].現代特殊教育,2013(Z1):31-33.

[5]王少非.課堂評價[M].上海:華東師范大學出版社,2013.

(作者單位:廣州市海珠區啟能學校,廣東 ? 廣州 ? 510000)