信息化融合下城鄉規劃學科研究生培養研究

高悅爾 李豪

摘要:數字技術的發展與信息化程度的提高,為城鄉規劃學提供了新的方法論與理論支撐,使其理性內核得以強化,但基于信息化融合的課程設置在城鄉規劃學科研究生教學中仍處于薄弱地位。本文在分析我國城鄉規劃研究生教學體系在信息化技能提升與信息化素養培養方面不足的基礎上,通過對三所歐美城市規劃學科名校在研究生培養中對信息化趨勢的回應分析,從培養目標、課程設置、培養模式三方面提出相應建議,以期為我國城鄉規劃學科研究生培養提供參考和啟示。

關鍵詞:信息化;城鄉規劃;研究生培養;學科融合;教學改革;歐美高校

中圖分類號:G643 ? 文獻標志碼:A ? 文章編號:1005-2909(2022)01-0074-10

進入21世紀以來,5G、物聯網、大數據、云計算和人工智能等新興技術的迭代爆發給經濟社會發展帶來了新的契機,無處不在的傳感器和智能設備,每時每刻都在生產并傳播海量的城市運行和居民行為活動數據[1],大數據時代已經到來。隨著智慧城市建設被寫入國家戰略,傳統的城市空間規劃研究范式面臨轉型,規劃師需通過運用大規模的數據集和具備數據分析技能來應對城市中越發復雜的各類挑戰,涵蓋生態、交通、土地、居住等城市研究相關領域,這不僅對規劃師的專業素質提出更高的要求,同時也倒逼傳統城市規劃學的人才培養模式必須發生改變。

城鄉規劃學研究生教育肩負著為國家城鄉空間治理體系和治理能力現代化培養高水平復合型人才的歷史重任[2]。針對研究生培養的教學改革,我國城鄉規劃學教育領域的眾多學者對其進行了積極的探索。吳志強等[3]認為,雖然城鄉規劃學科目前已經建立起了較為完整的研究生培養課程體系,但仍存在著知識體系較為單一、跨學科知識儲備不足、前沿課程引領性不夠等問題;王睿等[4]針對規劃市場由“增量擴張”向“存量優化”轉型而導致的人才培養需求變化,對天津大學城市規劃專業碩士研究生培養體系與教學方式做了詳細解讀,強調了以實踐與社會需求為導向的專業碩士培養模式;楊俊宴[5]通過剖析本土城鄉規劃學科理論空心化帶來的種種問題,提出應該抓住“空間+”這一學科理論核心,放開壁壘,開展相關學科的多維度研究。在具體的課程改革中,李淵等[6]將GIS理論學習與創新創業實踐相結合 ,構建課堂教學、創新創業項目訓練、實踐教學“三位一體”的教學體系;盛強[7]基于國際聯合工作營中利用開放數據建立空間句法模型來支持城市設計的教學實踐,拓展了數據化設計課程的教學思路;鄧一凌[8]基于OBE(Outcome Based Education)理念,構建了大數據與人工智能背景下城市規劃研究生量化數據分析的能力培養模式。

在學科體系與學科培養目標轉型的大背景下,這些基于不同視角的研究大致可以分為兩個層面:一是從研究生培養體系的角度進行梳理,尋找現行培養模式與課程體系中的不足,并提出調整的思路與建議;二是針對城市研究與規劃實踐中對相關分析方法與技術手段的需求,結合具體課程進行教學方式的改革或教學內容的創新。但既有研究仍然存在著以下不足:在培養體系改革方面,雖然樹立了開展跨學科的多維度研究的共識,但相應課程的開展大都集中在社會學、地理學、生態學、管理學、交通運輸工程等領域;對于信息科學和數據科學領域的交叉培養還局限在地理信息系統教學和對學生定量分析能力培養上,缺少對信息化融合課程的探討和跨學科科研能力培養的研究,例如,通過python編程分析空間特征、利用數據挖掘認識城市運行規律和建立城市模型輔助決策等。因此,筆者通過梳理國內城鄉規劃碩士研究生培養體系中對于學生信息化能力培養的現狀與不足,借鑒歐美名校研究生教育中信息化培養的模式,提出了對我國城鄉規劃學研究生教學的一些思考。

一、城鄉規劃學科信息化融合的時代語境

從20世紀80年代開始,數字技術開始逐漸應用到城鄉規劃領域,從利用CAD進行計算機輔助設計到通過GIS等進行綜合性的空間分析,數字信息技術的應用顯著提高了城市規劃行業的工作效率。通過對城市發展中產生的大量信息數據進行采集、分析、處理和利用,作為城市規劃編制與實施的指導和依據[9],大大緩解了城市規劃長期以來所面臨的缺乏科學理性支撐的焦慮,為行業和學科進步注入了新的活力。進入21世紀,信息技術的快速發展和廣泛應用,一方面通過加速技術、人才、資金等各類元素的流動,使得城市生產和居民活動范圍持續擴大,活動類型變得更加復雜,改變著區域和城市的空間格局;另一方面,無處不在的智能終端(移動設備、GPS、媒體軟件等)所產生數據流帶給城市研究以新的視角和機遇,改變著人們對于城市系統的認知[1]。例如,利用社交媒體產生的交互數據或是手機信令數據,研究區域或城市間的時空聯系、網絡體系和空間結構,進而重新認識和界定區域或城市內部發展關系[10,11];利用GPS數據、公交刷卡數據、浮動車輛數據等各類基于出行位置的大數據,研究城市居民交通出行時空特征,進而為提高城市交通效率與優化土地利用布局提供決策參考和依據[12-14];利用對智能手機、智能卡、網頁點擊等居民活動的綜合分析,研究不同群體居民的行為與活動特征,進而了解城市居民對空間的利用方式以及評價等[15,16]。大數據的出現彌補了傳統城市規劃行為中基于統計資料、問卷調研及訪談數據進行城市研究而生成的樣本較少且精確度較低、研究范圍狹窄、時間成本較大等方面的缺陷,但同時也給城市規劃師提出了新的要求。

隨著城鄉規劃學與信息科學、數據科學等跨學科研究的不斷豐富,在城市建成環境中通過應用信息化工具和大數據來評估城市運行效率,找到城市問題的癥結,進而優化決策過程并正逐漸成為常態。例如,在區域規劃中利用多年份人口實時流動數據輔助城鎮體系規劃和城鎮空間結構規劃;在城市總體規劃中利用居民時空行為數據(LBS數據)建立職住關系和空間結構的耦合模型,并以此為基礎合理安排城市空間體系;在城市詳細規劃和城市設計中利用大數據了解城市居民對空間利用的真實感受,從更符合居民需求的角度進行人居環境的優化。這不僅要求城市規劃學科的從業人員充分掌握城鄉空間發展理論,把握城鄉社會運行規律,還需要對信息科學和應用技能有所了解,這些技能包括編程知識(python、R等軟件工具)、應用數學和統計學、機器學習和可視化等。在城鄉規劃學研究生的培養過程中,由于缺乏對信息化融合課程的系統學習,很多學生在城市相關的數據獲取、數據分析方法以及相應技能運用上的能力有所欠缺。隨著城市信息化與智能化水平的飛速發展,進一步影響了學生理解城市系統運行和解決城市問題的能力,尤其是在國土空間規劃體系初立、城鄉規劃轉型創新的背景下,建立與信息科學交融的城鄉規劃人才培養體系顯得愈發重要。

二、國內城鄉規劃專業研究生培養課程體系

(一)課程體系

2011年我國城市規劃專業正式更名為城鄉規劃學,并調整為一級學科,下設城鄉規劃與設計、社區與住房規劃、城鄉規劃技術科學、城市與區域規劃理論與方法、城鄉規劃管理、城鄉歷史遺產保護規劃6個二級學科方向,如圖1所示。我國城鄉規劃專業碩士研究生的課程體系可以分為專業必修課程模塊、專業選修課程模塊和綜合實踐模塊三大部分。專業必修課程模塊主要包括專業基礎課程和專業核心課程,專業核心課程根據學生自身研究方向和職業導向,對應設置了不同二級學科方向或院校特色方向的專業領域課程。專業選修模塊主要涉及學校對學生學分要求和個人興趣選擇的非學位課中的二級學科方向課程、學科前沿課程或跨學科課程。綜合實踐模塊又可分為校內實踐與校外實踐,校內實踐一般結合城鄉規劃與設計課程來實現;校外實踐則通過學生參與和導師、學校有合作關系的平臺實際項目,以解決城鄉綜合問題為導向,使學生通過工程實踐將所學的知識與技能融會貫通,進一步感受城市規劃實踐的綜合性與復雜性。

(二)存在問題

1.不同方向培養目標趨同化,忽視研究生信息化素質培養

我國城鄉規劃專業碩士研究生學制為兩年半或三年,在本科時,學生主修多為城鄉規劃、建筑學、風景園林或地理學等相關專業,信息類學科專業背景少,對信息技術知識的掌握參差不齊。雖然各院校在研究生培養方案中均列出了多個培養方向,但大部分院校在不同培養方向的課程設置上呈現出一定的趨同性,并沒有體現出針對不同研究方向培養目標的差異性[17]。從社會需求來看,通過對城市數據的大規模挖掘,依托于大數據和人工智能技術的發展,城市規劃與信息化的交叉融合正在從城市感知、城市認識、城市分析、城市模擬、城市決策等方面介入城市規劃編制、實施、管理的全過程[18]。從學科發展來看,面對不同研究方向與不同程度下的城市研究,學生需要掌握的數字分析方法與信息化手段也有所不同,面對越發龐大的學科體系和逐漸升級的技術手段,相較于教授學生具體的技能,培養學生的信息化素養在某種程度上更加不容忽視。

2.信息類與城鄉規劃交叉課程較少且類型單一

從國內部分重點規劃院校的研究生培養課程設置來看,一些高校已經開始了在研究生培養教學上對信息數據分析能力培養的相應探索,但信息化融合類課程主要依托于對GIS課程和城市定量研究方法論課程的開設,如同濟大學在其研究生課程中設置了“地理空間信息分析方法”課程和“規劃定量分析方法”課程,介紹GIS在城市規劃中的應用以及城市研究中的統計學模型、數據分析技能;天津大學在其城市規劃專碩的培養計劃里設置了“地理信息與規劃支持系統概論”課程和“城市影像”課程。這些課程內容大都是基于地理信息系統課程的擴展,重視從不同方面培養學生城市空間分析和綜合應用能力,但忽視數據抓取、挖掘、建模等技能的訓練。隨著信息技術的迭代發展,城鄉規劃的數據獲取方式、分析技術、研究手段發生了新變化,大部分院校通過專業選修課的方式對數字信息技術理論和工具進行補充介紹,而單純通過某門課程來提高學生利用龐大且多樣的城市數據解決城市問題的能力是不現實的,應該形成體系的模塊化教學。

3.傳統課程設置與規劃實踐需求的脫節

信息化與城鄉規劃學科融合類課程開設的目的是以理論為依托、以技術為手段,加深學生對核心專業課程的理解[9]。以設計課為例,雖然大部分院校研究生的規劃設計課程多鼓勵學生應用前沿的技術方法對空間進行分析解讀、對方案進行優化支撐,但由于缺少信息化融合類課程對數據獲取和分析能力的培養,這一設想很難在方案設計中體現。從校外實踐來說,一方面,越來越多的城市與規劃設計院開始設立大數據中心或智慧城市實驗室等部門來適應大數據和技術發展帶來的變化,但接受傳統規劃培養模式出身的學生,由于對信息學科與數據學科相關知識的缺乏,使得他們在求職初期很難滿足用人單位的要求;另一方面,無論是傳統規劃項目還是越來越多的城市咨詢類項目,都在要求通過對大數據的分析應用以加強決策的理性內核。面對現實存在的外部需求,傳統的理論教學不能很好與規劃實踐需求相銜接,大部分的學生缺乏利用數字化技術進行城市相關問題研究的能力,難以適應規劃行業當下的發展與變革。

三、國外城市規劃專業研究生教育中的信息化培養

與國內相比,國外許多規劃院校面對新時期空間認知范式的轉型和城市研究中的信息化趨勢,及時做出了不同程度的探索與回應。有的院校調整了過去的課程體系,加入了許多學科前沿的內容;有的院校專門開設了基于數據分析與信息科學有關的智慧城市、城市科學等方向的研究生學位項目。這些學位項目和課程在以傳統視角認知城市的基礎上,均強調學生利用信息科學技術對數據進行獲取、分析、可視化等能力的訓練,希望學生可以汲取城市問題分析的前沿方法,來適應當代城市不斷提高的復雜性[19]。本節選擇了在這一領域較有代表性的紐約大學(NYU)、麻省理工學院(MIT)和倫敦大學學院(UCL)作為分析案例,總結了大數據背景下歐美規劃院校在城市規劃研究生信息化培養方法上的新變化。

(一)紐約大學“應用城市科學與信息學”碩士研究生培養項目

紐約大學城市科學與進步中心(Center for Urban Science + Progress,CUSP)是一個成立于2012年的跨學科研究中心,致力于將科學、技術、工程和數學應用到全球城市社區的服務中。CUSP以紐約市作為實驗室和教學場所,旨在改善城市服務、優化地方政府決策、建立智慧城市基礎設施、解決具有挑戰性的城市問題,例如犯罪、環境污染和公共衛生問題,實現激勵城市居民改善生活質量。紐約大學CUSP開設了“應用城市科學與信息學”碩士(Master of Science in Applied Urban Science and Informatics)項目,時間為1年,該項目以應對復雜的城市問題為目標,將數據科學、統計學與城市規劃、管理和政策制定聯系起來,并將其視為現代城市管理的基本要求。

紐約大學CUSP的“應用城市科學與信息學”碩士項目分為三個模塊,共30學分,包括必修模塊的7門課程(包含一個實驗室項目)、選修模塊4門課程和2門“頂峰課程”(Capstone Projects)。課程主要涉及城市科學與信息學相關理論與概念,以及多種跨學科的研究方法(表1)。不同于傳統的城市規劃碩士,CUSP的目標是培養能夠從廣泛的數據集中發現城市問題并提出解決方案的城市科學家,這就要求該項目所培養的學生:一方面要充分了解城市的發展脈絡與治理邏輯從而對城市問題加以識別與判斷;另一方面要對各種類型的城市數據有所掌握,了解其來源、適用范圍和固有誤差,并理解數據分析的有限性。通過理論課程與技術課程綜合培養學生利用信息化思維解決專業領域問題的能力,從而在面對不同的城市問題時,選擇恰當的數據集與分析方法來得到更有針對性的解決方案。

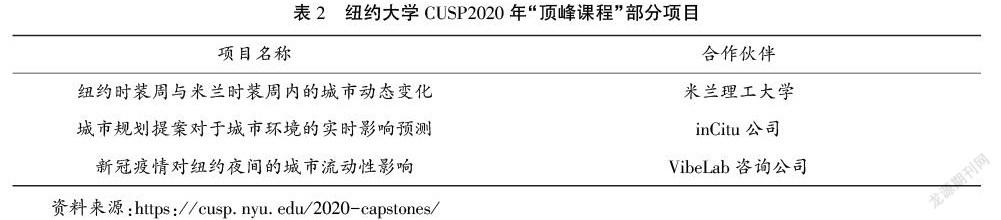

該碩士項目除了提供必要的技術技能和關鍵問題的解決框架外,還通過“頂峰課程”提供研究機會和項目經驗(見表2)。城市科學綜合強化(Urban Science Intensive)課程是CUSP的“頂峰課程”,即通過該課程使學生綜合利用在培養過程中學到的理論與技能來解決特定領域的城市問題,例如,城市交通、城市公共衛生或城市可持續性發展等問題。在為期6個月的課程中,學生通過參與CUSP正在進行的研究或項目過程中,從問題的識別與評估到數據的收集與分析,從數據的獲取與可視化到解決方案的制定與檢驗,過程中學生會和相關機構及行業合作者進行交流與溝通,并在多學科的環境中工作,最后交付包括城市數據分析報告、交互應用程序、研究論文和符合要求的政策性解決方案等成果。

(二)麻省理工學院城市規劃專業教育中的信息化表現

麻省理工學院是美國最早開設城市規劃專業的高等院校之一,也是世界頂尖的規劃院校之一,其城市研究與規劃系(The Department of Urban Studies & Planning,DUSP)已多年蟬聯美國Planetize排行榜(美國城市規劃專業大學排名)的第1名。2018年,MIT開設了一門需要同時學習城市規劃和計算機科學的本科專業——城市科學與規劃(Urban Science and Planning with Computer Science),以探索城市規劃與計算科學的深度融合,這無疑對傳統城鄉規劃學科的發展來說,是一次巨大的沖擊。新開設的本科學位是麻省理工學院跨學科培養的項目之一,屬于城市研究與規劃系和電氣工程與計算機科學學院的聯合培養計劃。該專業涉及了城市設計、城市政策、遙感技術、 數據分析、機器學習、人工智能以及其他城市規劃和計算機領域的相關知識[20],利用Web3.0技術培養學生通過數據思維深入理解相關空間演變和社會發展理論的知識,為有意攻讀應用數據分析、公共政策研究、城市設計、城市規劃、城市管理等方向研究生的學生奠定基礎。

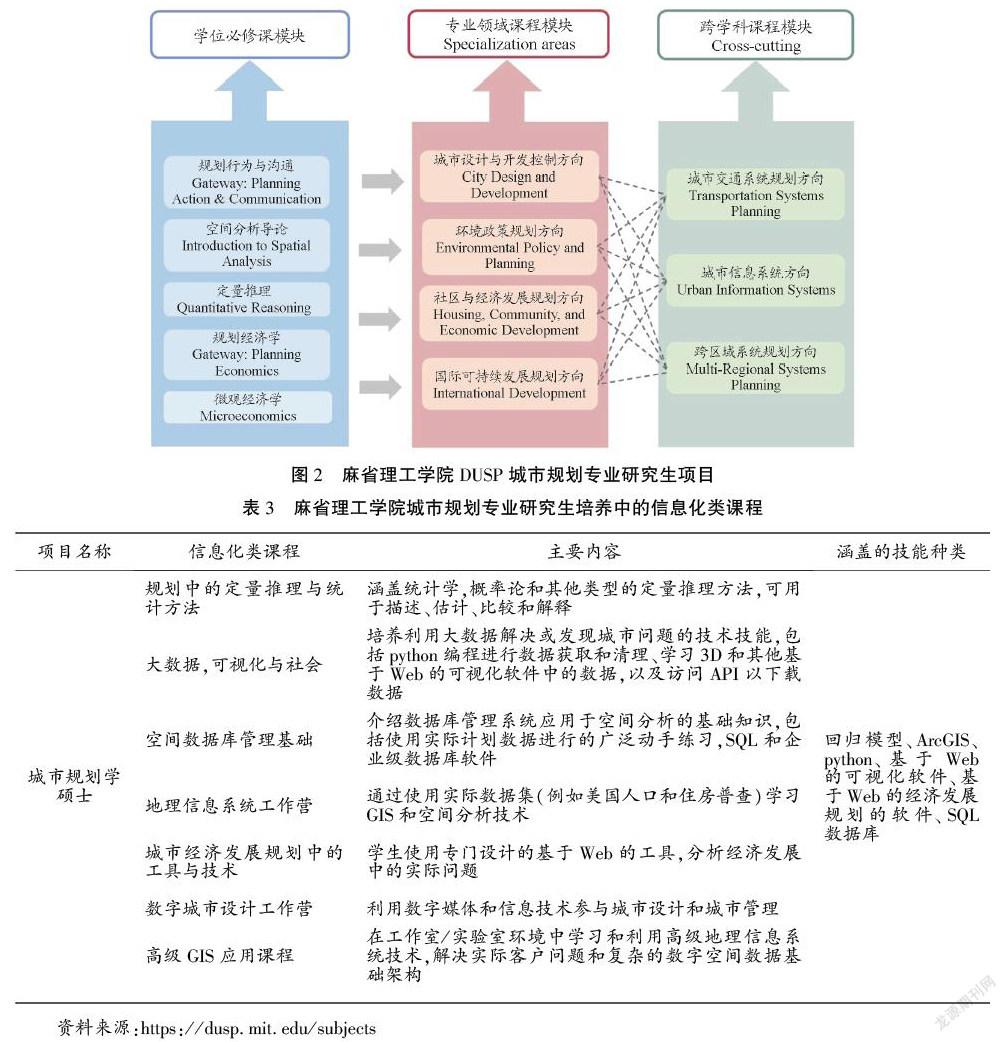

從研究生的培養體系來看(如圖2所示),麻省理工學院DUSP開設的為期兩年的城市規劃碩士(Master of Urban Planning,MUP)項目有四個專業方向可以選擇,分別是城市設計與開發控制方向(CDD)、社區與經濟發展規劃方向(EPP)、環境政策規劃方向(HCED)、國際可持續發展規劃方向(IDG)。另外,可以選擇城市交通系統規劃、城市信息系統、跨區域系統規劃這三個主要面向博士生培養的部分課程來擴展自己的專業興趣。碩士課程體系可以分為“學位必修課+專業領域必修課+跨學科領域選修課”三個模塊,在結束第一學期的學位必修課程之后,在第二、三學期所有的學生都要選擇各自專業方向的高級課程及工作室(studio)課程,結合所選專業領域的課程群和部分跨學科選修課程來形成個性化的培養計劃。從課程體系來看,DUSP不僅提供了城市數據科學應用、大數據可視化等豐富的城市信息系統選修課程,滿足了城市規劃研究生基本的信息化培養需求,同時考慮到學生群體興趣方向和基礎水平差異,進一步設置了進階的課程,以供那些對信息技術有更高興趣和需求的學生選擇。例如,只有在修滿“規劃中的定量推理與統計方法”和“空間數據庫管理基礎”這兩門課程學分的情況下,才可以選修“高級GIS應用”課程。另一方面,DUSP在不同專業方向的課程群中也加入了更具針對性的信息化融合課程,以提高學生的專業化和信息化素養,例如城市設計與開發控制方向課程群中的“數字城市工作營”和社區與經濟發展規劃方向課程群中的“城市經濟發展規劃中的工具與技術”(表3)。

以數字城市設計工作營為例,作為城市設計與開發控制方向的可選擇的多個設計營課程之一,該課程由DUSP可感知城市實驗室(The Sensible City Lab)提供。不同于傳統的城市設計課程,基于經驗的信息收集作為設計的起點,通過方案的對比得出最優方案。信息技術的發展和城市中無處不在的傳感器改變了城市設計的傳統范式。數字城市設計工作營會提供2~3個真實的城市空間作為設計場所,可感知實驗室為該課程提供前沿的技術支撐與教學培養,學生將進行設計場所的背景研究,確定相關問題和開發項目想法,并設計一套詳細的數字方案。

(三)倫敦大學學院“智慧城市與城市分析”碩士研究生培養項目

倫敦大學學院(UCL)巴特萊建成環境學院的高級空間分析中心(The Centre for Advanced Spatial Analysis ,CASA)是世界頂尖的城市科學跨學科的研究機構之一,從2015開始,CASA新開設了“智慧城市與城市分析”的碩士(MSc Smart Cities and Urban Analytics)項目,該碩士項目的培養目標是幫助學生應對智慧城市建設中面臨挑戰,通過對智慧城市相關理論與技術方法的學習,深入理解智慧城市運行過程中的功能組織模式與控制管理方式[19]。

UCL的“智慧城市與城市分析項目”碩士項目分為兩個模塊,共計180學分的課程,包括必修模塊的6門課程和選修模塊的1門課程。必修模塊所涉及理論課程是基于麥克·巴蒂(Michael Batty)所定義的城市科學理論展開的,既包括傳統的空間規劃、交通、政策、公民權利等內容,也包含復雜系統科學視角下對于既往城市科學理論的再審視。定量分析方法課程,既包括傳統社會科學計量統計方法,也包括與大數據相關聯的復雜網絡分析、元胞自動機模型、多主體模型等城市模擬方法,并覆蓋從“自上而下”宏觀視角的區域尺度到“自下而上”微觀視角的個體尺度,同時,教授傳統和新興的GIS 技術、城市分析和計算機編程技能[19](表4)。

四、對國內城鄉規劃專業研究生培養的啟示

國外院校對專業發展趨勢的判斷與回應對我國的城鄉規劃學科教學改革有著積極的借鑒與啟示意義。基于對學科發展實踐環境的不同,不同國家規劃院校在培養目標、課程設置與培養模式上都存在著一定的差異,我國城鄉規劃人才培養體系在本土化的過程中已經形成了自己的特點。但通過分析上述幾所院校城市規劃專業研究生的教育模式,無論是倫敦大學學院、紐約大學對于城市規劃與信息科學交叉的專業方向碩士培養項目的設立,還是麻省理工學院在本科階段的跨學科培養計劃在碩士研究生階段結合研究方向的信息化課程群的設置,以及對專業實踐的重視,都反映了這些院校對學科未來發展趨勢相似的思考與判斷。

(一) 重視城鄉規劃專業研究生信息化素質的培養 ,設置區別化的培養目標

相比單純在城市規劃相關的理論課程中穿插技術類課程,國外院校更重視對學生信息化素質的培養。信息化素質即通過對大量信息資源獲取,利用相應信息技術工具,培養分析問題和解決問題的能力,強調利用信息化思維加深對專業領域知識的理解。著眼于城鄉規劃學科,信息化素質的培養應該從學科理論知識與應用技能兩個維度進行展開,城鄉規劃學生必須認識到什么樣的數據和方法適用于解決什么樣的問題,并通過對分析結果的解讀做出對現實問題的有效判斷。在強調解決城市復雜系統實際問題的規劃領域,培養學生信息化素質要比教授具體的方法更為關鍵[19]。

同時,相較于我國,歐美規劃院校研究生的學科背景較為豐富,倫敦大學學院和麻省理工學院在課程體系中,通過差異化的課程設置來滿足不同背景學生的選課需求。而我國城鄉規劃研究生生源的學科背景較為單一,并非所有的學生都有良好的數理知識和信息技術基礎,因此有必要設置差異化的培養目標,增設跨學科的培養方向。例如,針對不同培養方向實踐中的需求,可以將學生的信息化素質反映為兩個等級:一是對城市研究中用到的信息科學理論與技能進行一般性的掌握,以此拓寬專業視野,有助于進一步提升專業思維;二是理解信息科學與數據科學理論的要點,深度掌握城市大數據分析所需要的方法和技術工具,并在各類城市規劃實踐中加以運用,以模擬城市發展或優化城市決策。針對不同基礎的學生,提供序列性的課程教學,構建更為靈活高效的選課模式,使學生在專業學習上擁有更大的自主性。

(二)重視傳統課程與信息化課程的融合,構建模塊化的課程體系

與國外院校城市規劃專業研究生培養課程相比,我國城鄉規劃研究生培養的最大區別并非傳統的學科理論,而是缺少對城鄉規劃與其他學科交叉融合趨勢的回應,課程設置具有一定的滯后性。信息化融合課程應反映該領域的需求和趨勢,從教學角度來看,我們應該把實質性的學科理論和技能學習建立在對城市具體問題的推理分析和解決的基礎之上,強調課程的實用性。借鑒上述幾所院校的課程設置模式,一方面通過在傳統的規劃課程中整合跨學科的知識,幫助學生在有限的課時中構建更為高效的知識網絡,以紐約大學和倫敦大學學院的碩士項目為例,其課程設置高度綜合化與集成化,無論是紐約大學的城市信息學原理課程還是倫敦大學學院的城市系統理論課程,都在很大程度上回應了麥克·巴蒂的“新城市科學”理論,在介紹傳統規劃理論的同時,注重從“信息”“網絡”“流動性”等新的視角來重建當代城市發展下的學科認知。另一方面,通過加強課程之間的關聯性設計,基于以空間資源配置為核心的主干課程的進度和主題,整合同期學科的其他技術方法,拓展實踐與研究的內容,構建模塊化的課程組織架構。例如麻省理工學院的城市設計系列課程,先通過理論課形成縱向(歷史的)與橫向(不同角度的)的基礎知識網絡,再通過技術方法課構建能力體系,最后通過工作營等高級設計課程實現綜合提升[21]。

城市設計作為我國大部分規劃院校研究生培養中的核心課程,往往會開設一整學期,可以通過對課程進行模塊化的分割,將學期內容分為理論、技術、方案多個板塊,或嘗試以選修課的形式開設城市設計領域前沿技術分析課程,在兼顧前沿視角與實操分析的基礎上,引導學生建立利用新數據與新技術進行城市設計的實踐基礎,與原有課程形成模塊化的課程體系。在課程體系中有意識地強調跨學科課程和對知識模塊的導入,有助于推動學科與行業實踐融合發展。

(三)豐富教師隊伍的背景構成,構建信息化課程教學與實踐研學相結合的培養模式

歐美院校城市規劃研究生培養是一種職業教育,學習年限一般為1~2年,注重職業技能的培養,強調專業實踐能力的訓練。值得借鑒的是,紐約大學和麻省理工學院都將其課程實踐與社會需求積極對接,引導學生與當地政府、企業、機構和社區進行交流互動,通過組隊參與前沿性問題的研究與城市實驗來提升學生的思辨與創新能力。學校通過構建多學科合作項目實踐平臺,幫助學生在真實的實踐環境中從多角度了解規劃學科。相較于歐美院校,我國城鄉規劃研究生培養實踐途徑多依賴于自己導師的課題或學校合作平臺提供的實踐機會,且多是傳統的規劃項目。

通過聘請更多具有信息科學或數據科學背景的學者和豐富社會實踐經驗的高工或研究員擔任學生導師,不僅可以為信息化課程的教學提供更完善的支撐,還可以為研究生提供更多的、多樣化的實踐機會。同時,通過設立信息化培養實驗室、組建跨學科城市研究團隊、與規劃院或第三方城市信息科技企業合作等多種方式,在信息化課程教學中融入實踐項目,實現知識傳授與能力培養的有機結合。規劃教育在滿足當下規劃實踐需求的同時,也要具有一定超前性,從而通過知識與技能輸入推動規劃實踐變革[19]。

參考文獻:

[1]秦蕭,甄峰.大數據時代智慧城市空間規劃方法探討[J].現代城市研究,2014,29(10):18-24.

[2]俞濱洋.中國城鄉規劃教育狀況和改革思考[J].城市建筑,2017(30):46-47.

[3]吳志強,干靚.我國城鄉規劃學碩士研究生課程設置及優化[J].學位與研究生教育,2019 (1):41-45.

[4]王睿, 張赫, 曾鵬. 城鄉規劃學科轉型背景下專業型碩士研究生培養方式的創新與探索——解析天津大學城鄉規劃學專業型研究生培養方案[J].高等建筑教育, 2019,28(2):40-47.

[5]楊俊宴. 凝核破界——城鄉規劃學科核心理論的自覺性反思[J].城市規劃,2018,42(6): 36-46.

[6]李淵,林曉云,邱鯉鯉.創新實踐背景下的城市規劃專業地理信息系統課程的教學改革與思考[J].城市建筑,2018(15):120-122.

[7]盛強.“數據游騎兵”實用戰術解析空間句法在短期城市設計工作營設計教學中的應用[J].時代建筑,2016(2):140-145.

[8]鄧一凌.城鄉規劃研究生量化數據分析能力的培養模式研究[J].建筑與文化,2019(6):65-66.

[9]尹杰,宋斯琦. “數字化轉型”背景下城鄉規劃專業信息技術應用的實踐教學研究[J].高教學刊,2019(8):91-93.

[10]甄峰,王波,陳映雪.基于網絡社會空間的中國城市網絡特征——以新浪微博為例[J].地理學報,2012,67(8):1031-1043.

[11]Krings G,Calabrese F,Ratti C,et al.Urban gravity:A model for inter-City telecommunication flows[J]. Journal of Statistical Mechanics:Theory and Experiment,2009(7):L07003.

[12]高悅爾,崔桂籽,胥川,等.基于浮動車數據的城市旅游景點周邊路網交通狀態評價[J].經濟地理,2019,3(39):225-231.

[13]Cui J, Gao Y, Cheng J, et al. Study on the Selection Model of Staying Adjustment Bus Lines along Rail Transit[J].Journal of Advanced Transportation, 2020(3):1-12.

[14]龍瀛,張宇,崔承印.利用公交刷卡數據分析北京職住關系和通勤出行[J].地理學報, 2012,67(10):1339-1352.

[15]李清泉,周寶定.基于智能手機的個體室內時空行為分析[J].地理科學進展, 2015,34(4):457-465.

[16]王德,王燦,謝棟燦,等.基于手機信令數據的上海市不同等級商業中心商圈的比較——以南京東路、五角場、鞍山路為例[J].城市規劃學刊,2015(3):50-60.

[17]吳志強,干靚.我國城鄉規劃學碩士研究生課程設置及優化[J].學位與研究生教育, 2019(1):41-45.

[18]吳志強.人工智能輔助城市規劃[J].時代建筑,2018(1):6-11.

[19]劉倫.大數據背景下英國城市規劃定量方法教育發展[C]//2015中國城市規劃年會論文集.貴陽,2015:89-101.

[20]黃宸鈺.麻省理工學院將開設城市規劃與科學本科專業[J].城市交通,2018(4):107-108.

[21]張穎,宋彥.美國城市設計專門教育的進展和現狀——以六所大學為例[J].國際城市規劃, 2020,35(6):106-119.

Abstract: The development of digital technology and the improvement of information technology provide new methodology and theoretical support for urban and rural planning, and strengthen the rational core of it. However, the curriculum based on information integration is still in a weak position in the graduate teaching of urban and rural planning. Based on the analysis of the improvement of information skills and the absence of information literacy training in the teaching system of urban and rural planning graduate students in China, this paper analyzes the response to the information trend in postgraduate training of three European and American universities famous in urban planning, and puts forward corresponding suggestions from three aspects: training objectives, curriculum setting and training mode, in order to provide reference for postgraduate training in urban and rural planning in China.

Key words: informatization; urban and rural planning; postgraduate training; discipline integration; teaching reform; European and American universities

(責任編輯 崔守奎)