高校環境設計專業《立體構成》教學改革研究

劉迪 芮珂穎 逯鶴

關鍵詞:高校;環境設計;立體構成;教學改革

中圖分類號:G64 文獻標識碼:A

文章編碼:1672-7053(2022)02-0048-03

《立體構成》也稱空間構成,是研究空間造型的一門專業基礎課程,此課程最早可追溯至1919年由建筑師瓦爾特-格羅皮烏斯創辦的國立包豪斯學校。包豪斯以工藝藝術學校的形式創立,致力于以實驗突破藝術創造、工匠技巧、機器生產之間的隔膜,其嶄新的教育思想不僅成為現代設計的搖籃和發源地,也為現代設計教育提供了較為完整的課程結構基礎,《立體構成》作為產物之一,已經成為設計專業學生從傳統繪畫訓練向專業設計轉化的必要課程。

1高校環境設計專業《立體構成》教學現狀分析

伴隨教育改革的不斷深入,中國藝術教育不再局限于培養畫家,而更加注重培養具有一定藝術素養的應用型人才。三大構成,即平面構成、色彩構成、立體構成,在20世紀80年代傳入我國,發展至今,已成為我國高等院校設計類專業的必修基礎課。環境設計作為設計類專業的分支,針對室內外人居環境設計與環境營造而開設,在構成教學中與《立體構成》關系更加密切,但從整體來看,高校環境設計專業在《立體構成》基礎教學中還存在一些問題。

1.1缺少專業針對性且專業應用性不強

設計類專業劃分體現出“細而精”的特點,每個專業都有特定的人才培養目標和方案,但立體構成的教學往往不分專業性質,以千篇一律的教學內容使課程呈現出同質化趨勢。教材選擇亦具有其自身的局限性,教材內的知識點多以理論教學為主,尤其注重講授立體構成的形態元素及形式美法則,而作品案例類型單一、更新較慢,同時也忽略了基礎課程與專業課程的互補關系,對于如何將立體構成應用于日后的專業實踐中,則更缺少銜接與過渡。對于環境設計專業而言,突出體現為缺少對空間的特殊訓練,缺少從平面到空間的思維轉化過程,缺少形態要素與空間構成之間關系的探究。在基礎構成知識的指導下,學生多根據點、線、面三種形態要素進行機械性的重復練習,作品往往是手工制品,過于重視表現技法,而缺少空間性、構成性、視覺性的歸納與總結,缺少對構成材料、作品藝術性與專業應用轉化等方面的思考與探討,很難實現由基礎課到專業課的過渡,且48學時的課程安排使理論講授、課程實踐、方案討論等環節時間緊張,教學上易缺乏專業知識的延展與深入。

1.2教學模式陳舊且課程評價主觀化

《立體構成》在教學模式方面具有基礎性、綜合性的特點,具備課程自身的優勢,但從整體來看,我國高校設計專業在課程形式上因循守舊,依舊為傳統的公式化教學模式,教師授課主要采用講授法,講授法的實施以教師為主,讓學生掌握基本知識、記憶有關的概念和理論。這種教學模式充分發揮了教師的主導作用,使學生在短時間內獲得了大量知識,但是“老師講、學生聽”的模式使學生缺乏直接實踐和及時作出反饋的機會,學生長期處于被動接受的狀態,課堂缺少互動,在一定程度上降低了學生的學習積極性,也容易忽略學生的創新能力、應用能力、造型能力的培養,難以讓他們做到融會貫通、靈活運用所學知識于實際設計中。有時教師會以訓練法為指導,針對課題進行課堂練習,這種教學方法雖然在一定程度上提高了學生的創作能力,但受固于課堂條件,所使用的材料往往會局限于創意的表達,同時缺乏實訓與技術、理論方面的結合。此外,課程評價易主觀化,設計方案的評價常常以教師個人設計經驗與審美意趣為主,課程作品評價缺乏量化數據,易呈現主觀化態勢。

1.3學生學習被動化且基礎知識薄弱

《立體構成》是藝術與科學的融合,環境設計專業學生屬于藝考生,且多為文科生,在經過高中時期以形式美感為主的美術訓練后,關于空間幾何和數理邏輯方面的知識則稍顯薄弱,缺少扎實的專業基礎分析能力,缺少對于空間的創造性想法。同時《立體構成》一般開設于大一,初入大學的同學往往會把專業基礎課與公共基礎課、文化素質課混為一談,思想上不夠重視,多抱著應付作業的態度完成作業,缺少體會空間構成、形態要素與空間關系的探討,進而失去立體構成作為專業基礎課的意義。《立體構成》作為環境設計的基礎性課程,更應注重訓練有序思維,培養利用空間想象進行藝術創造,現在高年級學生在進行復雜的空間設計時,往往因缺少相對扎實的基礎分析能力,一味追求酷炫的呈現效果,最終做出的作品很難禁得起推敲。

2高校環境設計專業《立體構成》教學改革的意義

《立體構成》是研究立體形態、空間造型的一門專業基礎課,作為環境設計專業的必修課程之一,是從繪畫基礎訓練向專業設計轉化的過渡性課程。然而目前高校環境設計專業《立體構成》教學還存在教學內容陳舊、與專業匹配度低等問題。

基于教學現狀,結合環境設計專業特點,積極進行《立體構成》教學改革:一是對專業基礎知識的整合加工,在以形態的基本要素、形式美法則為學習對象的基礎上,融入材料、結構、形態、創造等單元,將有助于教學內容、教學方式與專業特點之間的相互契合;二是對環境設計專業人才培養方法的創新和融合,學習立體構成的關鍵在于創造新的形態,通過系統科學的教學,將有效實現理論教學向實踐教學的轉變,充分尊重學生的主體性地位,在實踐中提高學生的學習積極性與主動性。有助于培養學生認識三維立體形態和空間形態的組合關系,提高學生對空間立體形態塑造的認知能力;有助于學生以創造性的思維方法和表現形式對材料加工、元素組合、結構工藝進行綜合性的探討;有助于學生掌握形式美法則在構成中的具體應用,進一步實踐空間形態開發的可能性,實現從傳統造型設計到觀念設計的過渡,從而創造更具內涵、更富創新性和視覺沖擊力的設計作品,為今后的課程學習及專業發展奠定基礎。

3高校環境設計專業《立體構成》教學改革的策略

3.1課程知識重交叉

環境設計是位于空間范疇內創造理想空間場所的學科,該專業在平面構成與色彩構成基礎上,更側重于立體構成。作為平面構成的延續,《立體構成》主要圍繞空間立體造型展開學習,簡言之學習對象包括:構成形態的基本要素、構成形態的材料、構成形態的形式美法則。材料作為環境設計專業的必備知識,研究材料特性、延續材料的表現力是環境設計專業注重的重點,因此課程教學更傾向于以材料為中心形成一個立體構成系統,以半立體、線、面、塊為基本單元,同時提煉出材料、結構、形態、創造四個關鍵詞,并將關鍵詞融合于不同的單元,具體教學安排如下:

第一單元:半立體構成——材料。作為初涉單元,以半立體構成作平面到立體的過渡,有助于建立正確的空間觀念和三維空間的表達方法,由于材料參與構形,因此必須以材料切入主題,以此實現半立體、立體空間的呈現。

第二單元:線的立體構成——結構。在室內設計、建筑設計中多采用直線形態構建空間層次感,線以材料的形態特點進行分類,不同的線材可呈現出不同的結構方式。在材料基礎上,重點探討線材與結構的關系,在結構的多種嘗試下探討結構的新形式和表現力,完成線材的構形,而在這個過程中,既要有材料的創新,也要有對常見結構方式和組合方式的突破。

第三單元:面材的立體構成——形態。面是富有表現力的材料,但因加工方式的復雜性,故以相對常見的材料、相對簡單的結構進行面的形態探討,以此尋找結構內部可變化因素,突破結構限制,形成關于面的新構形。

第四單元:塊材的立體構成——創造。塊是體感清晰的形態元素,塊應用于環境設計中則強調形體感與立體感,強化每一個形態元素的外部形體關系。面對塊其復雜的成形方法,創造是對材料加工、元素組合關系、結構工藝的綜合探討,是展開對空間形態的有效的創造性思維訓練,通過塊的練習,將有助于學生了解空間與體塊組合之間的關系。

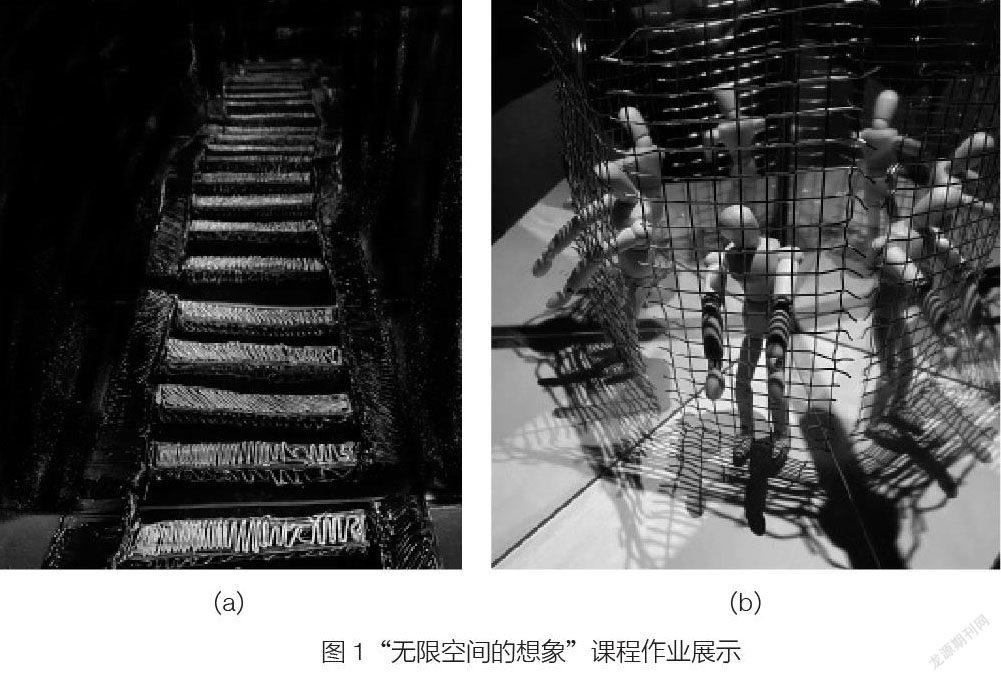

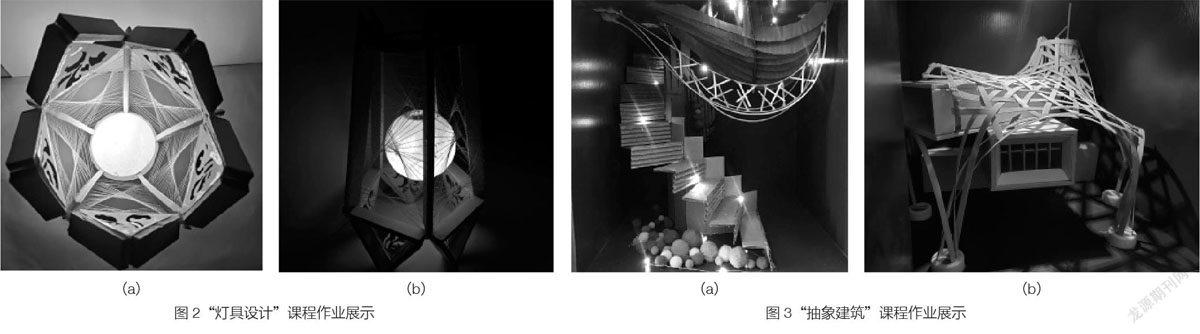

3.2課題實訓重結合

以理論知識為指導,結合環境設計專業特點,設置課題實訓。比如,“空間”作為環境設計專業重要的學習內容之一,設置了課題實訓“無限空間的想象”,以兩面鏡子為依托,運用多種材料、形態構建空間場景,并以鏡面反射擴大有限空間的視覺體驗,啟發學生對空間價值的討論。比如,以“線材”“框架”為主題進行“燈具設計”,教師在燈具材料、結構、裝飾及實用性等方面做引導,同時引入經典光影建筑案例,由此加深學生對形態造型與光影造型的理解,為后期專業課學習提供基礎。再比如“抽象建筑”,以普林茲克獎獲獎建筑師的建筑作品為參照,運用切割、疊加、移動、拆取等技法組合建筑形態、室內設計、空間局部構造等元素,探討建筑抽象表達、空間形態、建筑色彩與材料、美感因素、物理重心等因素組合變化所產生的抽象建筑空間。通過此課題練習,學生不僅對建筑名師及經典建筑案例形成初步的認識,也有助于培養學生抽象思維與具象思維靈活轉換的能力(如圖1、圖2、圖3)。

3.3挖掘運用新材料

《立體構成》是以材料為主進行構形的課程,材料運用是《立體構成》的重要組成部分,也是《立體構成》教學的核心環節。雖然《立體構成》著眼于材料運用,但在材料選擇方面,應選擇易于加工、來源充足、價格便宜的材料,這樣可以在有限的課時內提高造型效率。但一般來說,目前設定的課題訓練使學生仍停留在一般材料的使用上,選擇單一,且多為卡紙,為達到立體形態的創造性目的,挖掘運用新材料是十分必要的。《立體構成》的實踐要求把視覺的形態要素物化成材料,要求把視覺的運動物化為組合形式。因此,材料按照形狀劃分為三類:塊材、線材、面材,以便與點、線、面相對應,同時也便于把握與材料對應的心理特性。比如紙、布、玻璃、金屬板適合線材構成,且易使立體形態具備婉轉與流動的美感;再比如陶土、板材、石膏等材料則易成為塊材的選擇,同時塊材是點、線、面的凝固形式,易給人留下具有穩定性、封閉性、厚重感的心理感受。《立體構成》的創造必須通過材料實現,創造出富有創新效果的立體構成作品,教師還應對材料的加工方法及特性進行詳細闡釋,此外也可以引導學生將生活中舊的或廢棄的材料或物品作為原料,進行再創造,做成一件生活中實用或具有藝術表現力和感染力的作品。

3.4課程設置重銜接

一是,《立體構成》與其他基礎課程之間的銜接。備課階段,應與教授平面構成、色彩構成的教師積極交流教學內容,避免教學內容的重復;授課階段,講解基礎理論知識的同時,強調構成課程與專業課程學習的關聯性,進而引起學生對《立體構成》的重視。二是,《立體構成》與專業課程之間的銜接。整合與精簡“設計構成”課程教學內容,制定符合對應專業的教學設計,課程內容應具備專業針對性,以環境設計案例為側重點,引導學生循序漸進的認識立體空間,比如通過建筑案例討論,分析如何將點、線、面、塊基本元素與材料、光影、結構等共同作用,打造具有視覺美感的建筑作品。三是,《立體構成》與行業市場之間的銜接。根據環境設計專業的市場動態,引導學生分析環境設計行業的特性和趨勢,引導學生全面理解專業與市場之間的關系,加強專業認知,引發學生對基礎課程重要性的認識。

3.5教學方法多樣化

積極探索“以賽促學”的教學方法,將課題實訓與比賽相結合,在比賽中,學生不僅可以激發學習興趣,提升設計實踐能力,而且通過比賽實踐,可以有效提高專業技能和解決問題的能力,通過比賽反思自身學習的不足之處,不斷加強薄弱環節的訓練,從而提升學生就業的競爭力。為了更好地指導學生參加各項大賽,教師也必須積極更新專業領域的前沿知識,通過參賽學生的表現情況和比賽結果,教師可以對學生的學習成果進行更加直觀的評估,反思自身教學是否存在問題,從而提升教學的實用性、針對性、導向性,有助于探索全新的教學模式,從而達到“以賽促教”的目標。此外還可以通過視頻、音頻、案例介紹等途徑延伸知識點;通過課下閱讀專業書籍,培養學生自主學習的能力;通過學生自評互評、教師點評反饋作業,激發學習積極性,在互相點評過程中,激發創造思維和設計思維;通過翻轉課堂,讓學生自己梳理知識點,自主提出問題、解決問題,引導學生由被動學習變主動學習,由盲目學習變目標學習。

3.6課程評價全面化

課程評價是檢驗教師教學成果及學生學習成果的有效形式,筆者將平時考察、結課考試、比賽實踐、作品匯報組成一條完整的考核體系,全面考查學生在作品創新性、形體結構、材料運用、團隊合作、語言表達等多方面的能力。通過課程實踐證明,綜合性較強的課程評價體系更能促進學生學習的積極性,更有助于學生明確學習目標。

4總結

《立體構成》是專業訓練設計表達和培養創新思維的基礎性課程。筆者在遵循教學實踐經驗基礎上,積極建構以學生為中心的教學模式,教學內容上以視覺化的形態元素為切入點,以材料為依托,以構成原則和形式美法則為方法論,在有序思維、抽象思維和形象思維的指導下,不斷對空間結構、材料工藝、藝術表現等方面進行全方位的設計思考和修正總結,更新教學計劃,重構課程內容,創新教學手段,強化專業特征,突破教學難點,推進理論教學向應用教學轉化。

3117500338225