文化層次視閾下的川酒文化翻譯研究

劉文婷

中華上下五千年,其酒文化經年累月、源遠流長,是中國優秀傳統文化不可或缺的重要部分。其中川酒文化在如此厚重的歷史積淀下成為了中國酒文化中首屈一指的典型代表,匯聚了制酒、飲酒、進酒、品酒等各個環節的酒文化元素,生動地反映了四川的歷史人文、風俗習慣、生態地理等傳統文化。盡管如此,在國際化步伐急速加快的新時代,川酒文化的國際傳播卻效果欠佳,其主要原因是翻譯在川酒文化走出去的媒介作用未盡人意,川酒文化的翻譯研究也少之又少。語言是文化的載體,文化是語言的土壤,語言的多種表達方式反映了不同的文化的多種層次,翻譯活動則是跨文化交流的橋梁與紐帶,因此,在文化層次視閾下的翻譯模式、策略和標準能更好地推進中國川酒文化的國際傳播,一方面,增強全世界對中國優秀傳統文化的認同,提高中華文化軟實力,實現世界文明的交融與共生;另一方面,促進全世界對以川酒為代表的中國白酒的認同,提高川酒的國際地位和影響力,推進中國白酒的國際營銷,繁榮國際經濟與貿易。

文化與文化層次

1871年,英國文化人類學家泰勒(Edward Burnett Tylor)首次提出了“文化”這一概念。他認為,“文化是一個復合性整體,涉及面極其廣泛,既包含知識、信仰、藝術、道德、法律、習俗,也涵蓋人類在社會生活中可以獲取的所有能力、方法和習慣。”[1]這也是目前為止對于文化的諸多定義中最被公眾認可和贊許的。由此可見,文化的覆蓋面非常廣泛,是一個極其繁雜和龐大的系統。

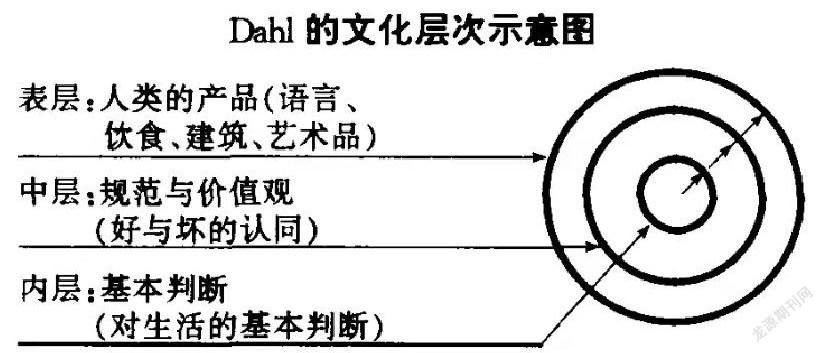

此后,以美國學者拉里.薩莫瓦爾(Larry A.Samovar)為代表的學者們在Tylor文化概念的基礎上,對文化概念進行了深挖和拓展,并對文化有了新的詮釋,總結為“所謂文化,是指通過若干代群體和個體共同努力而獲取的積淀物,累積了知識、經驗、價值觀、處世方式、意指方式,以及各個社會層面的組成構架、宗教信仰、社會功能、時間和空間觀念、宇宙觀、人生觀、世界觀以及物質財富等方方面面的內容。在外在表現上,文化體現為語言模式和行為方式;同時,文化也涉指那些實質性作用于共同生活的物質存在,并受其限定和制約。”[2]文化概念的進一步闡釋雖然在嚴謹度、邏輯性和科學性上仍有不足,但已經注意到文化系統內部所具有的層次構成,這為此后的學術研究奠定了重要的基礎。緊接著,西班牙學者史蒂芬.達爾( Stephan Dahl)進行了更精為細的研究和探索,將文化作了三個層次的精確劃分,分別為表層、中層和內層,如下圖所示:

由此圖可見,Stephan Dahl將文化細分為三個層次,首先,表層文化是文化中最表淺和直觀的層面,涵蓋了人類的各種產品,例如語言、飲食、藝術品和建筑物等等。其次,中層文化是指界定人類生活中好與壞的規范和價值觀,包括習俗、道德、法律、制度等等,例如人際交往中的行為舉止、為人處世的方式方法在一定程度上都會受此影響。最后涉及內層文化,指的是人們對生活中所有問題的基本判斷,例如對事物的是非對錯、來龍去脈、利弊得失的預測和判斷能力等等。在Stephan Dahl的文化層次示意圖中,我們發現文化系統的層次構成總體呈現出輻射狀態,由內層向中層,再由中層再向外層逐漸擴散。其中文化內層的基本判斷能力是人們在社會生活中歷經長時間的經驗累積而成的,并由此引起文化中層的社會規范、社會制度、價值觀和審判觀的形成,進而呈現為文化表層的語言模式和行為方式。反過來,“人們所表現出的語言模式和行為方式則折射出了他們的人生觀、世界觀和價值觀,而這一切又取決于人們潛意識中對身邊事物的基本預測和判斷。”[3]由此可見,語言和文化密不可分,相輔相成。一個特定民族文化內的人生觀、世界觀和審美觀,直接培育了該文化的語言體系;反之,語言作為文化的現象和載體,也在很大程度上反映了該民族的人生觀、世界觀、和審美觀。

川酒文化的內涵與層次劃分

天府之國多佳釀、四川自古飄酒香。川酒悠久的釀酒歷史,可追溯到數千年前的古蜀國。建國后直至20世紀90年代,瀘州老窖、五糧液、劍南春、沱牌、水井坊、郎酒作為川酒的“六朵金花”,一直在國內外享有盛譽;進入21世紀,豐谷、小角樓、江口醇、高洲酒等川酒聲名鵲起,成為中國白酒的新生代力量。在這浩瀚的歷史長河中,川酒因其得天獨厚的地理位置、自然生態和民族風情,積淀了內涵豐富、層次分明的酒文化元素。因此,只有從川酒文化內涵和層次的多視角出發,縱橫交貫和結合,才能將中華川酒文化完整立體地展示出來。

從橫向看,川酒文化內涵包括物質文化和精神文化兩大層面。其中,川酒物質文化是在川酒生產、營銷、消費活動中相關物質設施所體現的文化成分。這些物質載體包括建筑設施、釀酒技藝和飲酒器具等。例如:依托釀酒遺址和名酒名鎮,打造以酒文化為核心的娛樂、休閑、旅游品牌;酒文化博物館承載了有關酒文化的搜集、保存、研究、展覽、教育功能;釀酒技藝揭示了投糧、發酵、蒸釀、取酒工藝;飲酒器具呈現了陶瓷、燒制及美術鑒賞。川酒精神文化指在川酒生產、營銷、消費活動中所體現的相關精神文化成分,包括企業經營理念、廣告宣傳語、典故傳說、詩詞歌賦等形式。例如:瀘州老窖奉行“天地同釀、人間共生”,沱牌的“天下智慧皆舍得”等無不與中國傳統文化一脈相承;文人墨客青睞川酒,留下佳句流傳千古。李白稱之“葡萄新潑醋”,杜甫贊之“蜀酒濃無敵,江魚美可求”,蘇東坡豪言“生不愿封萬戶侯,亦不愿識韓荊州。但愿身為漢嘉守,載酒時作凌云游。”時光淬煉,歷久彌香,川酒文化的內容和表現形式也日新月異。

從縱向來看,根據西班牙學者Stephan Dahl的文化層次觀,本文認為川酒文化也可相應細分為三個不同的層次:表層、中層和深層。川酒文化的表層屬于其文化范疇最可觀可感的層面,即川酒物質文化,是指與川酒的生產、營銷、消費活動相關聯的物質設施體現出來的文化成分。這些物質載體體現為建筑設施、釀酒設備、飲酒器具、工藝流程、專業術語等;川酒文化的中層涉及其規范、標準與價值觀,即川酒制度文化,是指與川酒生產、營銷、消費活動相關的一些規則和制度,體現在釀酒、售酒、品酒、飲酒、進酒等方面中體現的文化成分;川酒文化的深層是其文化的靈魂和核心,也最能體現其文化的特質,即川酒精神文化,是指川酒生產、營銷、消費活動相關的精神文化成分,體現在企業經營理念、廣告宣傳詞、典故傳說、詩詞歌賦等方面。本文認為,由于川酒文化有其自身獨特的性質,如何去理解和掌握這些性質需要借助于以上對其文化層面的劃分,依據這種更為精細的層次劃分,譯者才能有針對性地尋找到相關的語言材料并作出更準確的界定和認識,再根據三個層面的目標語文化的不同特性,采取相應的翻譯模式、標準和策略。

文化層次翻譯觀下的川酒翻譯模式、策略與標準

文化層次翻譯觀

文化層次翻譯觀是在文化層次結構和文化進化理論的基礎上,進一步吸收了英國哲學家波普爾(Karl Popper)的哲學理念,從而逐漸形成的一個翻譯理論概念。文化進化論認為,人類的不同文化一定是不斷交流滲透和持續發展著的,這一過程悠長且緩慢,但最終不同文化將走上逐步統一的路徑。人類只要還存在著文化,世界文化就越來越趨向于統一,文化趨同的過程是永無止境的。根據這一進化趨勢理論,我們可以將作為跨文化交流的翻譯活動分為由淺入深、由表及里的四個主要層次 :文化表層翻譯、文化中層翻譯、文化深層翻譯和零翻譯。其中文化表層翻譯僅指語言層面的翻譯,在翻譯的過程中無需過多考慮原語和目標語的文化因素,且目標語的語言體系相對比較完整和獨立;文化中層翻譯是透過語言表層,逐漸涉及到文化深層,這種情況下,目標語的語言體系的獨立性和穩定性相對較薄弱;文化深層翻譯是指源語言文化和目標語言文化已經基本融合,目標語的語言體系已經對外開放;零翻譯則指源語言文化和目標語言文化已經高度融合,導致無須翻譯便為上策,值得注意的是,在某些情況下,零翻譯和文化深層翻譯可以合二為一。這四個層次的文化翻譯觀也正好印證了Karl Popper所持的翻譯理論觀點,“因為人們試圖去分析研究翻譯活動,所以才出現了翻譯理論,隨著人類認識能力的提高、認知活動的深入和跨文化交流活動的快速發展,在廣泛應用和不斷證偽的過程中,新問題必然會層出不窮,導致新的觀點和看法的陸續產生,從而顛覆原有的理念,如此循環往復,步步深入,最終才能得出較為完善的翻譯理論。”[4]以中西文化為例,二者固然大相徑庭,但也不乏異曲同工之處,倘若將川酒文化層次的劃分和文化層次翻譯觀結合起來,我們可以從川酒文化表層、中層和深層來研究其翻譯活動,如此一來,可以助力原語文化和目標語文化交流的層層深入和息息相通,有效地達到傳播中國酒文化的目的。

川酒文化表層的翻譯

翻譯模式

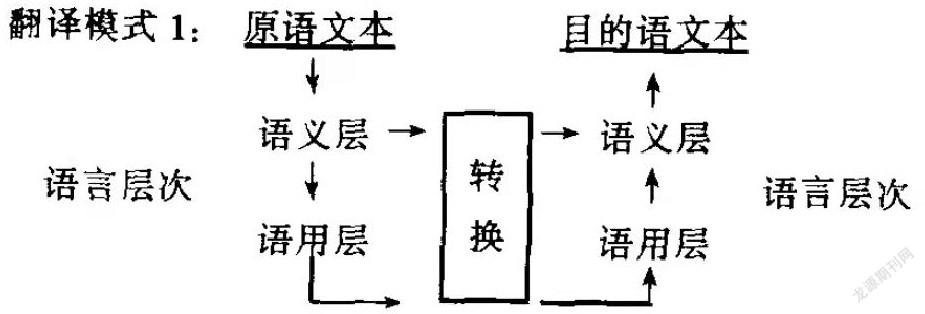

文化表層的翻譯是指語言層面的翻譯。在語言層面的翻譯中,原語、目標語的語言體系和文化深層結構都相對較為獨立和完整,翻譯活動只是兩個語言體系初步相互接觸,不會涉及社會規范、價值觀、審美觀和世界觀等文化深層次的內容。可以說,文化表層的翻譯僅僅只是把一種語言形式轉換為另一種語言形式。翻譯模式如下圖所示:

由上圖可見,在文化表層的翻譯模式中,翻譯活動只停留在原語文本和目的語文本的語言層次,而語言層次包含語義層和語用層兩個方面。根據劉衛東教授的觀點,“如果只涉及到文本意義表述的翻譯,則只需要在語義層進行轉換即可;如果涉及到對語言運用的表述,則需要通過語義層再轉而進入語用層進行逐一轉換。”[5]

翻譯策略和標準

對于川酒的表層文化的翻譯來說,如果僅涉及到語義層的轉換,英譯中,可以采取“橫向移植”的翻譯策略。所謂“橫向移植”是指僅在符號層面進行轉換的翻譯方式,這屬于文化表層的交流,它只是把一種語言形式直接轉換為另一種語言形式,不涵蓋人文、心理、價值觀等因素,因此譯者沒有必要考慮不同文化因素對翻譯質量的影響。結合我們常用的翻譯方法,本文認為,直譯是最為合適的,這也是翻譯領域中最常見和重要的翻譯方法。

例如:量質摘酒需摘出具有五糧老窖復合香氣的基礎酒,即流酒蒸汽壓力≤0.03MPa,流酒速度控制在2-2.5kg/min,流酒溫度20-30℃。(選自五糧液工藝指南)

譯文:The qualified basic wine with compound aroma are selected as follows: the steam pressure of wine flow was less than 0.03mpa, the wine flow speed was controlled at 2-2.5kg/min, and the wine flow temperature was 20-30℃.

這里表述的是“量質擇酒”操作過程中對符合條件的基礎酒的界定,根據前文對酒文化層次劃分,屬于表層文化。我們在翻譯表層文化的過程中只需進行語言的直接轉換,無需改變句型結構,也無需添加其他成分即可達到翻譯目的。

當然,很多時候表層酒文化的直譯,也需要講究“信、達、雅”,特別是大多數酒文化的專業術語深奧晦澀,一直讓國外讀者難以理解,并涉及到了語用層面,因此,在這樣的情況下,如果僅僅采取直譯的方式,就難以達到翻譯目的,因此,采取直譯加注釋的方法就能較好地解決這一難題。例如:“曲”是酒的物質文化,屬于文化表層。根據白酒工業術語,“大曲”的英譯為“Daqu Starter”,“starter”是指發酵劑,但是這樣沒能把“大曲”這種發酵劑的完整含義翻譯出來,因此,筆者建議將“曲”的翻譯可用漢語拼音“Daqu”來表達,并在行文中第一次出現時加以簡明的注釋,即:Daqu (A saccharifying starter used in brewing wine),意思是釀酒用的糖化發酵劑。再例如“酒頭”,“酒頭”同樣是酒的物質文化,屬于文化表層,在白酒工業術語中譯為“Initial Distillate”,這樣的翻譯難免也會讓讀者一頭霧水。在此情況下,我們可以采取增加注釋來更完整地詮釋這一專業術語,即:Initial Distillate(A mixture of high alcohol extracted at the beginning of distillation)如此便能夠表達出“酒頭”的確切含義:蒸餾初期截取出的酒精度較高的酒水混合物。同理,“酒花”可以翻譯為:Liquor Foam(caused by shaking and flowing out of liquor, and the alcohol concentration can be judged by its shape size and duration.)其注解全面地表達了這一術語的含義,即白酒在流灑或振搖后,液面濺起的泡沫,根據其形狀大小和持續時間,可判斷酒液酒精度的高低。筆者查看了歷年來的白酒術語翻譯書籍,發現很多酒類專業術語的翻譯都需要進行進一步規范和斟酌。

因此,對于酒文化表層而言,翻譯標準就被詮釋為:忠實、準確地表達原文內容;無需改變原文結構,再根據目標語文化特性和語言表達習慣,順暢、易懂地表達原文內容。

川酒文化中層的翻譯

翻譯模式

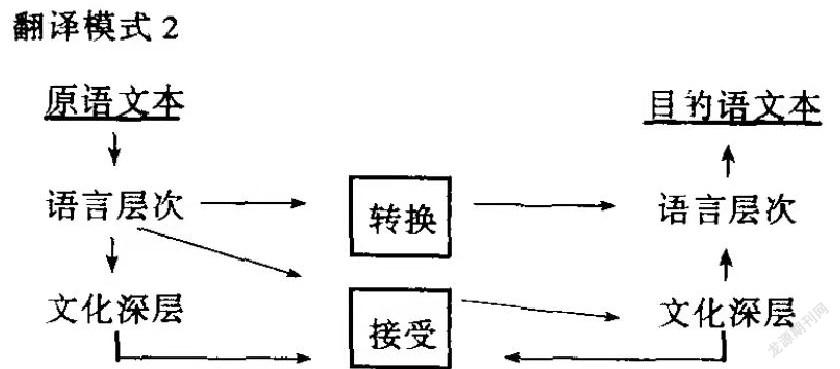

如前文所述,文化進化理論認為,人類文化的逐漸統一是大勢所趨,以中西文化為視角,中層文化的翻譯活動就較為復雜一些。劉衛東教授認為,文化中層翻譯指“翻譯透過語言表層逐步進入文化深層,在兩種文化深層還沒有達成共識之前的文化交流活動。”[5]其表現形式主要是用目的語透過本身固有的語言體系去反映原語的文化深層。所以相應的翻譯模式,如下圖所示:

由上圖可見,中層文化的翻譯模式中,原語文本和目的與文本在其語言層次的基礎上,逐漸涉入到文化深層,此時,不能像表層文化翻譯一樣直接橫向移植原語的文化體系,這是因為,中層文化范疇中,目標語的文化體系的獨立性和穩定性相對薄弱,在一定程度上可以接受外來文化的新思想和觀念,因此譯者可以進行適當的文化轉換,來滿足對外翻譯的需求。

翻譯策略和標準

在中層文化的翻譯中,雖然目標語文化體系可以接受原語文化,但是由于雙方的文化深層還沒達到完全融合的程度,因此,筆者建議可以采取意譯的翻譯方法,意譯的方法多種多樣,包括闡釋、加注、省略、改編、組合等多種方法,同時要求譯者在翻譯的過程中根據情況加入相應的文化因素,而不能僅僅直接將原文用另一種語言表達出來。例如:中國白酒分為濃香型、醬香型、清香型等多種香型,其中濃香型以川酒五糧液、瀘州老窖為主要代表,醬香型以貴州茅臺酒為主要代表,清香型則以山西汾酒為主要代表。這三種酒的分別展示了“濃、醬、清”三種不同的酒香,表面上看是從氣味和口感上做出界定,實際上是指其原材料、釀造工藝、生產周期、調制方法等等的不同規則和制度,根據前文對酒文化層次的劃分,這里折射出的就是白酒的中層文化。根據白酒工業術語,“濃香型”、“醬香型”和“清香型”分別譯為: “Strong-flavor Chinese spirits”、“Jiang--flavor Chinese spirits ”和“ Mid-flavor Chinese spirits”,與此同時,部分譯者選擇以典型的的酒類代表來翻譯,分別譯為“Luzhou—flavor liquor”、“Maotai —flavor liquor”和“Fen—flavor liquor”,但是這兩種翻譯都難以將“濃香”、“醬香”和清香的具體內涵和區別呈現出來。因此,為了更好地向英語國家消費者展示兩者的內涵和區別,本文認為可以抓住兩者的主要不同點,即原材料、口味和發酵時間的差異以及典型的白酒代表,采取意譯加注的翻譯方法,并在兩種譯文后分別加以注釋來呈現其不同的特征。例如:

Strong(Lu)—flavor liquor,brewed with peas and barley ,and characterized by strong and long sweet taste.

濃香型白酒以瀘州老窖為代表,以豌豆大麥作為釀造原料,香氣悠長濃厚,芬芳馥郁。

Jiang(Maotai)—flavor liquor, brewed only with wheat in longer fermentation time , and characterized by burnt sweet taste.

醬香型白酒以茅臺酒為代表,以小麥為釀造原料,發酵期較長,帶有獨特的焦香氣味。

Mid(Fen)—flavor liquor, brewed with sorghum , and characterized by light and pure sweet taste.

清香型白酒以汾酒為代表,以高粱為釀造原料,味道清香純正。

因此,就酒文化中層而言,我們將其翻譯標準定義為:準確把握原文豐富的連帶含義;文本結構可以有適當的轉換,盡可能讓譯文讀者獲取對原語文化的理解;根據目標語文化特性和語言表達習慣,用貼切的語言將原語文化中的特點表達出來。

川酒文化深層的翻譯

翻譯模式

如前文所述,中層文化的翻譯必將會隨著文化交流的不斷深入達到新的層面,遇到新問題,從而進入到深層文化的翻譯中來。以中西文化為視角,深層文化的翻譯意味著中西兩種文化的高度融合,兩種語言體系將為彼此完全開放和接受,價值觀念以及對生活的基本判斷也逐漸統融合統一,也就是說,這必然會觸及到文化的靈魂和核心,以致在文化交流活動中甚至會出現“文化移植”和“文化類似”的現象,這是因為有些語言表達方式既存在于目的語的文化體系,也存在也原語的文化體系;有些是因為原語的表達方式長期在目的語體系種頻繁使用,于是自然而然地成為目的語體系的表達方式之一,所以“即便時隔幾百年,很多人都難以挖掘其語言的本源。”[6]其翻譯模式如圖所示:

由上圖可見,在深層文化的翻譯模式中,由于文化交流越發頻繁,人們的認知觀念也相互影響和滲透,在文化深層次的領域中,一步步達成同情,形成共識,在此情形下,原語文本和目的與文本的語言界限也逐漸模糊,會出現文化移植,甚至出現雙語雙文化現象,即兩種不同語言和文化的并存與聯合現象。

翻譯策略和標準

在川酒文化深層次中,中西文化已經深入融合,在這種“文化類似”和“文化移植”情形下,譯者可以采取“類比”和“替代”的翻譯方法來解釋這一雙語雙文化現象。這種情況在酒文化的范疇種以廣告用詞和文學作品最為多見。例如:五糧春是五糧液系列酒中最優秀的品牌之一,在業界一直以來享有很好的口碑,其廣告詞“系出名門,麗質天成”更是家喻戶曉。中文的“名門”和英語的“blue blood”意思相同,是一種文化類似,在英語中, “blue blood”的意思是“名門貴族”而非“藍色的血液”,因此我們若將“名門”譯為“blue blood”就是采用了“類比”的翻譯方法,也順應了英語世界的文化背景和語言表達方式。再比如:四川沱牌舍得酒,被譽為“中華第一文化酒”,其廣告詞“人生舍得道,乾坤珍釀中”中“舍得”二字是指“取舍”之意,并非字面上的舍不舍得、大不大方,而是“舍與得”的對立統一,折射出了“有舍才有得”的人生哲理;“乾坤”既是道教文化術語也是中國古代哲學的一對范疇,根據《易經》的解釋,“乾坤”在八卦中指天地與陰陽,在六十四卦中則象征著智慧和謀略。所以這句廣告詞的深層次含義是:懂得取舍,乃大智慧也。在西方國家,人們雖然對《易經》的了解尚為不足,但不少西方學者常用“辯證”和 “智慧”這類詞來指代“乾坤”。因此,我們可以采用“替換”的翻譯策略在解釋這一文化類似現象。若將“人生舍得道,乾坤珍釀中”翻譯為“No pains, no gains. Get this wine, get the wisdom.”既能較好地傳播源語的深層次思想內涵,又能順應英語國家的文化和語言表達習慣,同時還保持了原文的藝術形式。

因此,就酒文化深層而言,翻譯標準就被詮釋為:充分挖掘原文的深層次含義,文本結構可呈現出多樣化,使得譯文讀者能夠更加全面、貼切地獲得對原語深層文化的理解;根據目標語文化特性和語言表達習慣,用優美的語言將原語文化中的特點生動地表達出來。

語言的翻譯實質上是一種跨文化交流活動,離開文本層面進入文化層面,是翻譯活動持續良性發展的必然過程,文化層面的進一步劃分也是文化發展的必然結果。因此,譯者在翻譯的過程中,需要針對不同的文化層次選擇使用不同的翻譯方法。川酒文化內涵豐富,博大精深,層次分明,從其文化層次結構的視角出發,先研究其翻譯模式,再探索其翻譯策略,最后總結出翻譯標準,能夠較好地對外傳遞川酒文化的精髓和內涵,對川酒文化進一步的翻譯研究和川酒文化的對外傳播有一定程度的促進作用。

參考文獻:

[1]Keesing, Felix M. Cultural Anthropology[M]: The Science of Custom, Stanford University Press,1958:18

[2]劉宓慶.文化翻譯論綱[M].武漢:湖北教育出版社,1999:2

[3]范東生.文化的不同層次與翻譯標準[J].外國語,2000(3)67-72

[4]Popper,Karl R. Objective knowledge. An Evolutionary Approach[M] Oxford: Clarendon Press,1972

[5]劉衛東.文化層次翻譯觀[J].中國科技翻譯,2001(14):47

[6]杜爭鳴.論意譯、直譯、不譯的社會語言學與跨文化交際含義[J].北京:中國對外翻譯出版社,2000:222-232.

3308500338257