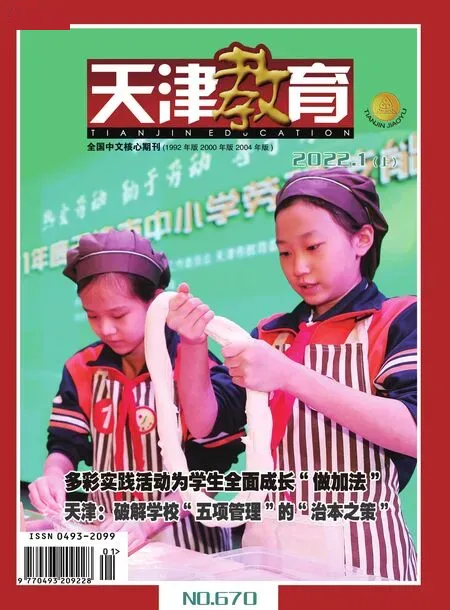

多彩實踐活動為學生全面成長“做加法”

■本刊特約記者 曲 彤 攝 影 劉東岳

自中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》出臺以來,天津市義務教育階段各學校迅速組織行動、積極貫徹落實,充分發掘校園環境中的教育資源,打破學科間邊界壁壘,以課后服務為載體,創新設計多元勞動育人項目,以各具特色的勞動實踐活動實現樹德、增智、強體、育美、創新,以“勤融五育”為學生身心健康全面成長“做加法”。

職業式體驗為學生“賦能”

在“雙減”背景下,天津市東麗區麗澤小學結合學校特色和優勢資源,從學校層面對勞動教育進行全面規劃,以“校園責任、田園種植、職業體驗、創客制作、家庭生活、志愿服務”等構建起勞動教育課程群,實現勞動時間常態化、空間全域化、參與全員化,在培育學生“小幫手技能、小主人責任、小農夫情懷、小工匠精神、小創客思維”中全面提升學生的核心素養,以豐富勞動體驗為學生成長“賦能”。

為樹立學生主人翁意識,麗澤小學創新開設校園責任勞動課程,除在各班設置班級勞動崗外,還特別設立校園勞動崗,從學生中選拔管理員,管理學校功能教室,進行物品登記、衛生的清潔等工作。在學校紅領巾小超市,由一名經理、一名副經理、三名理貨員、三名導購員、三名收銀員組成的“經營團隊”每天都會利用課后服務時間在超市中開展勞動職業體驗活動。在這個過程中,學生將自己掌握的語數外知識拓展應用,潤物無聲地增長了自己的推廣宣傳、財務出納、統計分類、運營管理等能力,由紅領巾小超市延伸出的財商課程也在學生中深受歡迎。

麗澤小學的圖書館、實驗室、創客教室等場所都設置有自主管理的學生崗位,小交警、小記者、小廚師、小工匠等多種職業體驗活動更是讓校園在課后充滿了生活氣息。在“模擬社會”的勞動實踐中,學生以興趣愛好選取職業,在職業體驗中以勞動獲取知識、拓展眼界、增長技能。在學校開設的烘焙、木工等勞動職業體驗課上,學生用一雙巧手將各類原材料轉化為美味的食物、精致的木工作品,在勞動中發現美、體驗美、獲得美。課后,學生將自己的勞動作品分裝在精美的包裝盒內,送給學校中辛勤的教師和身邊的同學,在分享勞動果實中傳遞愛與幸福。

同時,麗澤小學秉承“生活即教育”的理念,充分挖掘生活中的勞動教育內容,開展了小廚師、整理師、清潔師的家庭崗位競賽活動和傳統節日的孝親敬老活動,打破了學校與社會、知識與生活、經驗和體驗之間的界限。并通過學校下發的“勞動清單”的方式,指導家長和學生,自行制訂家務勞動清單內容,采用自我清單式管理、菜單式研發、訂單式配送,讓家務勞動成為充滿樂趣和實現自我價值的課程。

產銷一條龍讓學生“鍛煉”

11 月初的津沽大地已露冬的寒意,天津市寶坻區中小學校內的勞動實踐基地在這一時節迎來了一年中最后一次“熱火朝天”,師生揮汗如雨聯手上演著一場真實版的“秋收冬藏”大戲。從春耕到秋收再到冬藏,師生在四季更替中不斷地耕耘、收獲,用辛勤的勞動換取大自然的“饋贈”。從天文歷法節氣耕種到現代化種植栽培技術,從班級自留地養護管理到收獲后產銷計劃……作為天津市的涉農區,寶坻區中小學校創新勞動實踐育人,從最熟悉的農業種植出發,帶領學生在勞動之路上強身健體、磨練意志、增長知識、收獲幸福,讓學生在不斷突破自我的“鍛煉”中成長。

在“雙減”背景下,寶坻區第十中學迎來2021 年度豐收節。學生以班級為單位將辛勤耕種的大白菜、蘿卜、紅薯、香菜等逐一收獲后,充滿期待地等候校長張國良宣布開啟今年豐收節新增的“終極項目”。“本來收獲勞動果實是我們在年初設計學校勞動系列課程時計劃的最后一個環節,但‘雙減’給予我們新的育人契機,老師們都覺得要利用好課后服務這段難得的校園時光,給這場貫穿全年的勞動育人大課畫上一個圓滿的句號。”張國良說,經過老師們的精心設計,最終學校確定在豐收節當天的課后服務時間里為學生開啟一場融入職業啟蒙元素的沉浸式“商業課”,讓學生在收獲中有勞、有得、更有思。

在活動現場,學生在班主任引導下按照興趣選擇承擔銷售、會計、出納等工作,對本班的豐收果實進行售賣,有意向購買的學生、教師可自帶購物袋、零錢,隨意挑選購買這些農產品。商品推銷廣告腳本、最終交易金額核算……學生在“校園模擬商戰”中得到了充分的鍛煉,也收獲了很多校本課程外的生活知識。據悉,本年度售賣所得資金除部分用于明年購買菜籽等種植原材料外,在征得全校學生同意后,勞動實踐產生的盈余全部捐獻到學校“行知愛心基金”關愛幫助身邊有需要的群體,以勞動實踐實現“五育”并舉、“三全”育人,將幸福傳遞給更多人。

在天津市,像寶坻區這樣挖掘地域資源優勢,實現以勞育人促進學生陽光成長的實例并非個案。以相鄰的薊州區為例,在對標國家及全市課程設置要求,確保開齊開足上好綜合實踐活動課程和通用技術課程的基礎上,薊州區各學校不斷在創新勞動育人上下功夫,開設具有綜合性、實踐性、開放性和針對性的勞動教育課程,規范中小學每周課外和家庭生活勞動時間,積極組織學生深入社區、福利院、養老院等公共場所參加志愿服務、開展公益勞動,形成“全區統籌、基地輻射、校內拓展、家校聯動”的勞動育人模式,截至目前,全區各中小學課后服務時段,勞動教育時長占比達到16%。薊州區各中小學校始終強調勞動育人與生活實際相結合,強化校內服務性勞動,引導學生自覺參加校內和學習、生活有關的場所衛生保潔、綠化美化等活動的同時,也將勞動育人實踐與區域實際相結合,緊緊圍繞薊州“三地一城”發展戰略,立足校內、兼顧家校融合,把生活垃圾分類、“綠水青山就是金山銀山”生態環保教育作為勞動教育的重要內容。充分挖掘區域資源,建成校內勞動基地455 處、校外勞動教育基地144 處,遴選建設華昱農莊、荷花香萬畝荷塘、國色天香牡丹園等校外勞動教育合作基地24處。

以傳統文化幫學生“啟美”

在中小學育人實踐中,勞動與美育就像一對“雙胞胎”,形影不離協同育人。天津市開展“5+2”課后服務以來,剪紙、版畫、雕刻、陶藝、衍紙、面塑等多彩美育活動豐富著學生在校學習生活,在培養學生創造美、表現美的過程中,貫穿著勞動技術教育的因素,開拓學生的想象力,培養了學生專注力。

在天津市寧河區蘆臺鎮第一小學,寧河區非遺傳承人王金煥用一把刻刀一張彩紙帶領小學生們一起“雕刻生活”。在課后服務的社團活動中,王金煥將書本上、生活中的人物與故事與剪紙藝術相結合,引導學生將眼中看到的花草樹木、人物形象等融入剪紙中,創造生活化剪紙作品,激發學生繼承優秀傳統文化的興趣,推進素質教育不斷發展。“剪紙是一門安靜的美學藝術,不僅訓練學生的手眼協調配合能力,而且有助于提升學生的專注力。”王金煥介紹,她將剪紙藝術引入校園,不僅希望學生能夠在動手實踐中不斷體驗和吸納剪紙藝術的精髓,而且希望通過引導學生自主探究、尋找剪紙創作的素材和靈感,培養學生的創新精神和實踐能力,從而不斷提高學生的綜合素質,將剪紙這項優秀的傳統藝術一直傳承下去。

在天津市靜海區津美小學“面藝工坊”,美術教師劉宏強通過欣賞、制作等方式,將國家級非遺項目面塑引入校園課后服務中。他帶領社團學生一邊磨練面塑技藝、一邊觀察生活。從天津本土美食著手,帶領學生創作出一道道精美的面塑“菜肴”,從生活中發現美,通過勞動進行加工創作,將源于生活的美回歸、妝點生活。學生在近距離欣賞、體驗非遺的同時,培養動手能力、審美情趣,感受到傳統文化魅力,在堅定文化自信中不斷提升學生們的綜合素養。

在“雙減”背景下,天津市河西區梧桐中學大力提高美術課堂教學效益,將美育從課堂教學向課后延伸,借助美術素質拓展活動,將勞動體驗式學習融入美術學習中,讓學生在聯系生活中的趣味體驗中得到綜合素質的拓展和提升。

例如:學校結合學生需要和自身特長開設了《體驗生活之趣——創意衍紙 文化傳承》素質拓展課程,以“弘揚傳統文化,樂享生活趣味,創新點亮生活”為宗旨,借鑒盤扣藝術形式,以紙條為替代材料,帶領學生動手進行衍紙作品創意設計和表達。學校將美術、文化、勞動相融合,在《插花》一課中創新采取翻轉課堂形式,讓學生在小組合作體驗中學習插花技巧知識,通過學科融合,營造情境,帶領學生在動手實踐中獲得不一樣的情感體驗。在素拓課程中,學校借鑒盤扣藝術形式,以紙條為替代材料,結合生活,動手實踐進行“中國元素”衍紙作品創意表達。截至目前,相繼完成了花鳥、動植物、服裝畫、民族服飾、民族英雄、國內歷史名人、建黨百年、中國元素、地域文化、民族風俗、歷史名人、地標性建筑等12個主題的衍紙創作,在具體實踐中培養學生審美能力、創作能力,進而帶動自身綜合能力不斷提升。

物聯網種植教學生“格物”

物聯網作為世界信息產業的新興技術,是時下的熱門工程專業。在物物相連的互聯網時代,天津市許多中小學校都在積極創設校園物聯網種植園勞動課程,將智慧農業、中醫藥種植等融入其中,在創新發展新時代勞動教育過程中,充分發揮出教育的創新性與前瞻性,讓學生在學習物聯網種植知識、動手嘗試實踐的過程中,打破學科間壁壘,多元化開展學習,以勞動實踐深入了解新時代背景下我國第一產業的新興技術運用和發展現況。

“我們借助手機、電腦,通過溫度傳感器、濕度傳感器、PH 值傳感器、光照度傳感器等現代農業物聯網系統,定期開展環境溫度、相對濕度、光照強度、土壤養分等數據監測,保證種植的農作物、中藥植物能夠有一個良好的、適宜的生長環境……”在“雙減”背景下,“物聯網種植園”成為天津市和平區新星小學校園里人氣最旺的區域,科學、數學、美術等各學科教師聯手打造的復合型勞動素拓實踐活動讓學生恨不得住在學校和種植物一同朝夕成長。

目前,天津市多所中小學都在創新開展“物聯網種植”課程,引導學生在勞動實踐中學會簡單的育苗、播種、移苗、水培、土培等農業種植技術的同時,也鼓勵學生積極動手實踐,接觸、學習和掌握現代農業的自動化、智能化的最新技術。在傳統文化與現代技術的結合中,提升學生的科學、邏輯等思維能力,培養學生對于信息的搜索和分析能力,種植過程中對植物的看護則培養了學生的觀察力、責任心以及團隊協作精神,進而更好地引導學生養成耐心、細心的良好品格。

“我們的物聯網種植活動更強調引導學生動手實踐,提倡主動參與,追求活動體驗,力求以物聯網種植架為載體,提高學生的科學素養和勞動精神,讓學生健康、快樂地成長。”新星小學校長張淼告訴記者,她眼中的教育也是“農業”,給予適當的土壤、養分和陽光,孩子們就能自己成長。“給孩子們營造自由成長的空間,培養自主的實踐能力,勤潤‘五育’,激發出孩子們‘為未來而學’的生命熱情,待到收獲季節一定是花開爛漫的精彩。”張淼說。

市教育科學研究院相關專家表示,勞動教育是中國特色社會主義教育制度的重要內容,是全面發展教育體系的重要組成部分。中小學開展勞動教育要結合本校的實際和區域勞動教育資源,就地取材,發揮學校和當地教育資源,特別是勞動教育基地的優勢,實現勞動教育形式的多樣化。勞動教育不僅要重視“做”,更要重視其背后對于學生的正確勞動價值形成的引導作用,把準勞動教育價值取向,積極引導學生樹立正確的勞動觀,崇尚勞動、尊重勞動,學生熱愛勞動和勞動人民的情感,養成勞動的習慣,形成以勞動為榮、以懶惰為恥的品質,報效國家,奉獻社會。學校在開展各類勞動實踐活動時,要鼓勵將學生勞動的快樂體驗與知識的獲取相融合,通過具體有形的勞動實踐促進學生德智體美勞全面發展,讓校園育人有效,助“雙減”落地有聲。