視知覺理論下的竹編藝術在室內空間中的應用研究

李秉融 薛義

關鍵詞:竹編藝術 視知覺 室內設計 形式語言 應用研究

中圖分類號:TU238.2 文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069(2022)01-0154-04

引言

近年來中國社會經濟飛速發展,國人越來越追尋本民族的文化意識與身份認同感,如當今所提倡的“匠人精神”“國之重器”等。在傳統民間造物的回歸及對其現代化改造的浪潮席卷全國之際,將竹編藝術帶入空間便是其中重要的一部分。在此背景下,如何在空間中將視知覺理論與竹編藝術相結合,讓竹編藝術在空間中有更好的表現,探究竹編在室內空間設計表現及方法是恢復傳統民間造物社會文化記憶的重要內容。

一、竹編的歷史及發展應用

(一)竹編的歷史問哈

我國竹編工藝歷史悠久,早在良渚文化就已經出現與竹編相關的器具。我們的祖先在遠古時代制作竹編用品時,并沒有過多地花費精力在審美性上,當時的竹編用品也僅僅是為了滿足生活的需要。從商時代之后,竹的編織紋樣豐富了起來,整體結構簡約也不失細節的精致。春秋戰國時代對于竹的編織逐漸向工藝藝術方面發展,竹編圖案的裝飾性越來越強,編織技術也不斷進步。竹編的發展在明清達到了巔峰,竹編作坊開始出現,把竹編制品帶入了批量化生產的時代。從竹編的發展歷程來看,竹編的實用性滿足了人們生活、生產的需求,并在歷史的發展中,被賦予了濃厚的文化內涵,逐漸走向了技術性與藝術性的結合,不僅承載著過去的人們生活與文化,也對現代設計提供著借鑒意義。

(二)竹編藝術發展應用

竹編能夠通過其形態、肌理給空間帶來獨特的視覺美感,其與空間結構的結合,可以在造型、色彩、光影等方面取得良好的效果,不管是繁復的編織工藝還是清新脫俗的形式和色彩,都能帶給空間自然古樸的質感,讓空間中的人們回歸自然。在空間中的竹編也能帶來功能性上的提升,竹編藝術可以起到統一空間、強調空間、協調空間、分割空間、弱化線條等作用,不但能明確空間功能,柔化空間邊界,也對人們有著明確的導向作用。將竹編應用到空間中擴展了傳統竹編的的使用功能,不僅可以促進傳統文化的傳承和發展,更有利于我國民族性格的形成。

二、視知覺理論與竹編藝術

(一)視知覺理論基礎

在人們的印象中,視知覺是分為視覺和知覺兩方面的,視覺即人們所看到的,知覺則是人們所感受到的,但將兩者孤立會使認知活動不全面,在《藝術與視知覺》中,阿恩海姆以格式塔心理學為基礎,使用“視覺思維”(Visual Thinking)這個詞來表述視知覺的理論系統,強調事物認知的整體性,他認為“所有實驗都證明了,視覺形象永遠不是對于感性材料的機械復制,而是對現實的一種創造性的把握,它把握到的形象是含有豐富的想象性、創造性、敏銳性的美的形象”。視知覺的能動過程就是將眼睛看到的作品經過思維的處理從而形成創新式認知的過程,在思維處理的過程中認知對象會與人的心理、經驗、情感等因素產生反應,刺激人的大腦,從而在心理上對所觀察的物象產生相對全面的認知,這就是視知覺對人的感知判斷的能動作用。

(二)竹編藝術的視知覺分析方法

使用視知覺理論去分析竹編藝術在空間中的使用是有一定的優勢的。首先,人們對于空間的感知主要來源于視知覺的信息接收,并會先將空間看成是一個整體,在大腦中進行信息處理并強調認知對象的整體性,然后才會以竹編部分的形式來逐步地認知。其次,觀者的視覺感知會根據竹編的形態表現,主動地對其運動與方向進行捕捉,運動的趨勢會產生力感和動感,這是竹編藝術的內在張力特性和視覺感知的互為關系。空間中的竹編藝術本身就是一個藝術作品,竹編的每個形態,每處紋理都能給帶來這種張力,不僅豐富了人們視知覺的體驗,也能給空間帶來獨特的功能。

三、竹編藝術在空間中的視知覺分析

竹編通過自身的造型、體態等方面影響人們的視知覺,同時與空間的互為關系也是一個重要的因素,人們通過竹編在空間中形成的空間形態、空間邊界、材質肌理、光影變化等來自外界的視知覺刺激形成“知覺場”,從而體會到獨特的審美感受和空間體驗,這與視知覺理論中的“相似性原則”“圖——底關系”“完形原則”等是分不開的,以下將闡述空間中的竹編如何影響人們的視知覺。

(一)竹編藝術形態與視知覺

竹編不同的形態會給人呈現多種多樣的視覺效果,可使人感受到不同的審美意蘊。在竹編縱橫交錯的形態變化中大致可以分為曲和直兩種大的形態,一方面直線形態的竹編最基礎、最簡單的重復構成方式,得到的效果秩序感強烈、較為整體,但其缺點是變化少、稍顯單一。在另一方面曲線形態的竹編依然具有重復的特性,但又有微妙的變化,能給人活潑、優美的設計美感,日常生活中大部分竹器都是以曲線形態出現的,它展現出一種柔韌、優美的視知覺感受,賦予了竹編通過不同形態引發人們獨特心理感受的條件。

人們對于曲、直竹編的不同心理感受都是建立在對其整體形態的把握上,并不會對某一段孤立的竹編形態有不同的視知覺體驗,這體現了視知覺理論中的“簡化性原則”。當把豐富的意義和多樣化的形式,有序地組織在同一個事物結構當中,人們的視覺系統會對這個整體作出最簡單的解釋,這也是為什么即使竹編的形態變化萬千,也可以將其形態統稱為曲與直。在空間中,人們會將硬朗的竹編簡化成直線形態,人們的視知覺通過直線形態體會到了嚴謹細致的空間氛圍。與直線形態帶來的秩序空間不同,人們會將高低起伏的竹編簡化為曲線形態,由此感知到空間生動活潑的律動感,并且延綿不斷的曲線形式也能使空間產生延伸感,增添趣味性。曲直竹編形態所表達的無論是規律節制的美感還是錯綜復雜的美感,都體現了“簡化性原則”在竹編藝術視知覺感知中的存在,帶給了使用者不同的體驗。

(二)竹編藝術肌理與視知覺

在視知覺感受上竹編藝術的肌理無論是規律性的還是不規律的,當各種形狀或單位不再是簡單地排列組合,而是通過堆集或重疊使之相互干擾或相互矛盾時,反而會引發極大的視覺愉悅。竹編編織工藝使用的重復疊合的技法會引發眼花繚亂的視知覺效果,這種縱橫交錯、高低不平、疏密有序的紋理變化在空間中增加了空間的美感,帶給人們極大的視知覺沖擊力。

人們在認知事物的時候,會把有相似性特征的事物組織在一起進行感知,竹編的編織肌理是由無數根竹篾共同組合而成的,人們在觀賞空間中的竹編工藝品的時候,并不會單獨去欣賞竹篾,而是將其看成一個整體,這與視知覺理論中“相似性”的原則相對應,正是這些擁有相同特性的竹篾組合在一起,這個組合大于了部分,擁有了更強的視覺效果和空間肌理,才產生了空間中獨特的視知覺效果。

(三)竹編藝術邊界與視知覺

竹編在空間邊界設計應用一般以半透界面形式出現,構成竹編界面半透的原因有二,其一是經編留有較大縫隙的的界面形成的半透感;其二是由結構組成或是摺疊形成多維視覺感受,這種半透在設計中既能增加了空間層次性,也能增強空間的流動感。在室內空間中,邊界是兩個面的界線且具有指向和連通的特性,邊界一方面將空間分割,另一方面又聯接著被它分隔的空間[5] 。當竹編作為“柔性”的邊界被置入空間主體和對象之間時,它可以緩沖邊界內外空間的直接關聯,讓人們不再感覺空間與空間的界限生硬分裂。

從視知覺的角度來看,這體現了視知覺理論中的“完形原則”,人們通常會把看到的有缺陷事物傾向于完好的形態來理解與認知。竹編工藝品其界面雖然是半透的,但是有形輪廓暗示著竹編這個清晰對象的存在,能讓人們在思維中結合自己的經驗對它進行修復,同時其“透”與“漏”的特性就起到了分隔空間和遮擋視線的雙重作用,讓近處的人感受空間沒有那么完全封閉,又能讓遠處的人感受到空間的獨立性,使觀看、洞察的過程產生曖昧與趣味性。

(四)竹編藝術光影與視知覺

竹編結合光環境對室內空間主題表達、氛圍營造方面都能起到非常大的作用。光影具有動態性和指向性,竹編不同的造型、工藝、肌理產生的影的形態能夠隨光源遠近、大小變化而不斷變化,從而營造出豐富多樣的空間氛圍感。同時光影也能夠通過加大明暗對比對某一部分空間進行強調,使空間的重點部分變得明確,突出視覺中心。

竹編與光影的關系體現了視知覺理論中的“圖——底”關系,根據視覺習慣我們將視覺關注的主體稱為“圖”,背景作為“底”,一般來說“圖”與“底”的反差越大,圖形就越容易被感知。這種光與影形成的明暗對比可以控制空間中的主從關系以及人對它們的感知,也就是說竹編的光影效果對比越強,越能突出竹編的自身形態。這種圖底關系往往根據使受光物體與光影之間產生強烈對比形成有趣的韻律,成為了裝飾空間的有力手段[6] 。

四、竹編藝術在室內空間的應用策略

(一)竹編藝術肌理下的特色文化體現

竹編作為民間工藝品,它氤氳著一個民族和地區的審美感受與創新精神。竹編能夠通過其特殊的肌理帶給人們豐富的視知覺體驗,這種體驗不光是獨特的審美感受,還有對于不同文化的體現。

1. 竹編工藝品體現了獨特地域文化。竹編藝術在空間中不僅僅是作為藝術的設置,更是地域文化的設置,是地域文化傳播的媒介。在利用竹編肌理體現特色文化時,要保證其原真性,其作為一個地區在長期歷史過程中沉淀下來的藝術文化,對這個地區來說具有思想上的歸屬作用,竹編藝術在各地有著不同的編織技藝與呈現方式,空間中選用的竹編藝術一定是與地域文化共生的竹編,這樣才能讓人們感受到真實的地域氣息。并且根據竹編藝術的地域特性因地制宜地放對位置,去保護竹編的地方特色。讓人們通過視知覺不僅能夠感受到竹自身的美好品質,也感受到它承載的地方文化,是本土文化的象征。

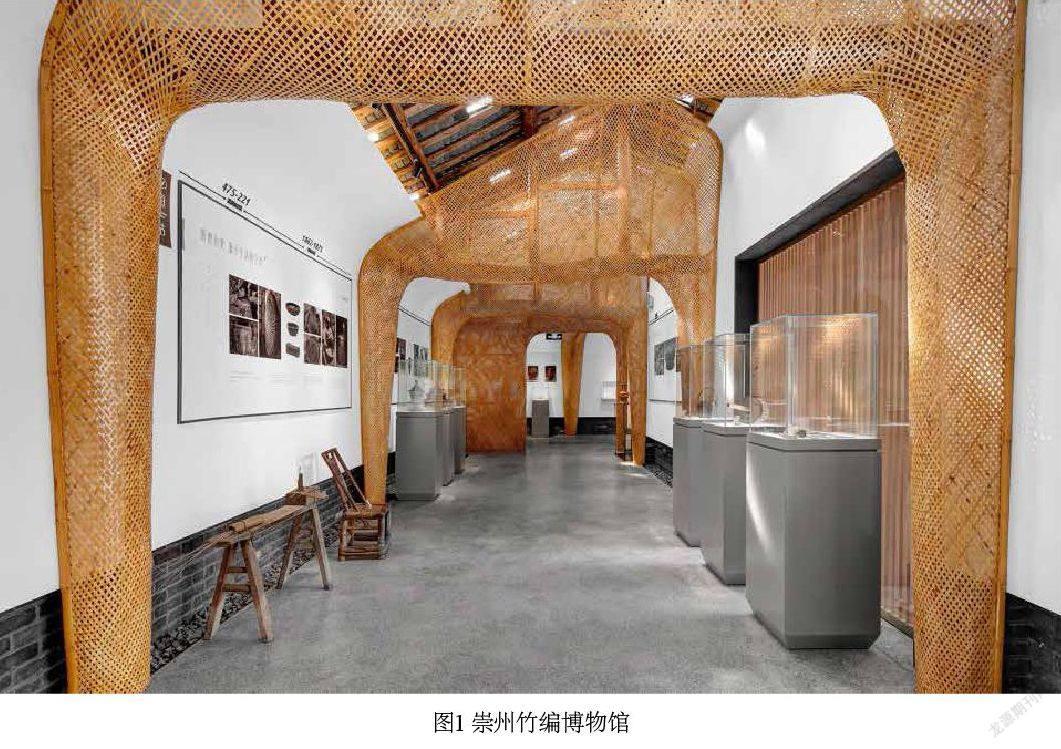

崇州竹編博物館中,它使用了崇州所特有的道明竹編來表現其文化特色,如圖1,博物館整體空間色調以白色與灰瓦為主體,突出了竹編的枯木本色,同時它把道明的文化符號融入竹編之中,將道明竹編精巧細膩的特點體現得淋漓盡致,推動了當地的文化傳播,人們也能從獨特的竹編形態中感受到獨特的地域文化,從而產生共鳴。

2.竹編工藝品體現了編織工藝文化。竹編藝術的肌理例如回文形、三角形等各類編織技法,就是將編織的文化符號經過重復、簡化、漸變、對比等方式進行提煉、抽象,使之可以用在竹編上,將這種帶有工藝文化符號的竹編工藝品用在空間上可以形成又裝飾又展示的設計效果。在利用竹編體現編織文化時,要將每種工藝各善其職,將造物的理念介入竹編的設計思想,使竹編藝術不僅能夠滿足室內空間中的使用需求,也能通過編織工藝體現其審美。持續千年的竹編匠師手作過程和細致專一的匠人精神本身就具有美感[7] ,將造物傳統與竹編藝術融合,利用傳統的竹編元素展現出中國人獨特的記憶與文化。

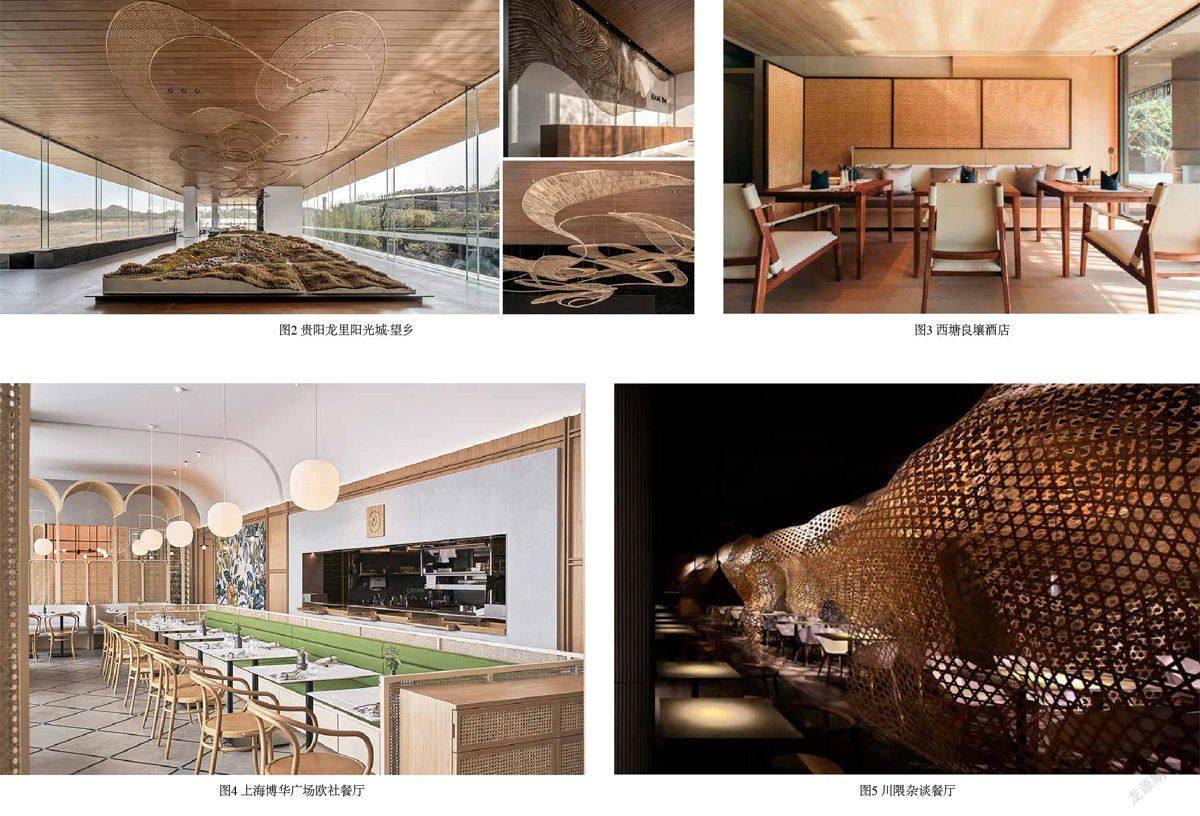

如圖2,貴陽龍里陽光城·望鄉在售樓處空間中大膽引入了大型的竹編藝術裝置,在樓盤上方、前臺立面等空間區域都使用了豐富的編織元素,充分展現了編織工藝的特色,通過蜿蜒纏繞的肌理體現了“天人合一”的造物理念。復雜的編織手法在空間中與現代精神相融合,不僅強化了空間的層次感和縱深感,更充分調動了人們的視知覺與室內空間的協同活動,進而感受到編織文化獨特的精神內涵。

3.竹編工藝品體現了自然生活文化。竹編的發展是與人的生活相依存的,其本身所蘊含的“大巧若拙”的自然文化為現代都市中的人們帶來了寧靜清新的氣息。在設計室內空間中的竹編工藝品時,首先要減少使用仿竹編的復合材料,傳統竹編材料中的藝術價值和自然氣息是無法被取代的,真實的肌理更能喚醒人們內心對于自然的向往。其次,在使用真實的竹編材質時,應該使用現代的技術對傳統材質進行加工處理,以滿足現代室內空間應用規范和標準,比如防腐、耐用等,這樣才更能讓竹編融入生活,給人以雅致、舒適的視知覺感受。

如圖3,西塘良壤酒店將竹編引入人們的生活空間,使用了真實的竹編材質,通過技術處理去除了竹材本身易腐、翹邊的同時,保留了竹編藝術品所特有的古色古香的歷史韻味。不僅豐富了空間的層次,更在這種安閑舒適的氛圍中將人與自然融為了一體,自然中帶著古雅,使空間更具人文氣息。

(二)竹編藝術多樣形態下的功能區域表達

竹編作為裝飾工藝品時,能利用篾片的韌性和曲度的功能形成各式各樣的造型形態,豐富空間形式。而竹編藝術作為空間區域功能劃分表達時候,常常以隔斷或是墻體、頂面肌理裝置的形式出現。竹編的不同編織方法會產生二維、二維半、三維的形態效果,不僅能帶來不同的視知覺體驗,在功能上也可以將空間劃分為區域式、封閉式與半包被空間。

1.使用二維、二維半形態的竹編藝術應用于室內空間時,多數會作為隔斷劃分和空間裝飾品應用于整個空間。二維的竹編形態在功能上多用區域式劃分空間,裝飾上更偏向平面的視覺感受。二維半形態的竹編藝術則是在二維的界面基礎上做出起伏變化,能夠塑造出半包被空間,應用也更具有趣味性、節奏感。在使用二維及二維半形態竹編進行設計的時候,首先注重塑造空間的層次性,將竹編的“透”“漏”特性與空間相結合,分割空間的同時增加空間的彈性,特別是空間中通道與功能分區之間的隔而不斷。其次,應當注重塑造其藝術審美性,竹編隔斷作為室內空間中的焦點,使用其構成形態來塑造空間的藝術氣息,與空間融為一體的同時保留其原有的風格韻味。

如圖4,在歐社餐廳設計中,空間隔斷及設施立面多使用了竹編藝術的二維形態,而二維半的形態則多應用于空間頂面,兩種形態相近但各有特點的竹編形態互相影響,協調統一,給空間帶來了藝術感。它們既分割了空間,又由其透漏的特點增加了空間的通透性,在保證顧客本身私密性的基礎上,給空間增加了若隱若現的層次感。

2. 使用三維形態的竹編藝術應用于室內空間時,多數會作為強調整體空間劃分和整體空間主題文化表達的主角。相比于二維及二維半形式的竹編工藝品,三維竹編工藝品形態會更加龐大,也會更注重區域功能的劃分。在使用三維形態竹編進行設計的時候,首先,不能讓形態龐大的竹編藝術讓空間產生閉塞感,需要多利用竹編延綿不斷的形式增加空間的延伸感,將空間界面進行“消隱”,使空間更有張力和動感,其次,三維形態的竹編其本身體態的千變萬化以及蜿蜒盤繞整個空間的形式都對人們的視知覺有著極大的沖擊作用,要利用好這個特性,使三維竹編工藝品在劃分了功能區域的同時也可以呈現獨特的審美體驗。

在案例川隈雜談餐廳設計中,如圖5,它通過三維形態的竹編藝術巧妙地將公共區域劃分為“外”“內”兩個空間,在竹編藝術裝置外的區域就餐者,既可以觀賞著這個藝術作品自身的美感,也可以透過竹編藝術裝置隱約看到內部的人們。由于視知覺的完形特性,人們并不會因為通道的設置而模糊了空間的邊界,反而豐富了空間動線讓空間更加靈動,這種柔性的分割,也使得空間具有時間性、流動感,竹編穿插空間,風味濃郁,體現了川菜典雅與庸俗的共存。

(三)竹編藝術虛實變化下的空間氛圍表現

在空間中,竹編與光影的結合能夠為空間氛圍感的營造帶來強大助力,光與影是空間存在的必要因素,也是一個空間存在的靈魂。它能改變空間的均質化和單一性,創造出統一卻不完全相同的空間。光源與竹編工藝品不同的位置關系會造成不同的視知覺體驗,所以在塑造竹編的光影關系時,要從兩個方面入手進行論述。

1.竹編藝術品為燈飾等室內陳設時,光源多處于竹編工藝品內部,竹編會將原本強烈的光進行分散處理,使得光線變得柔和,以此產生斑駁的光影,給空間帶來動態感和美感。光影的變化和竹編藝術品的編織材料粗細及編織方式有關,編織產生的間隙大小和節奏規律都會對光影效果產生影響,所以在室內竹編燈飾的使用中,首先需要多采用編織圖案豐富的竹編外殼,根據不同編織紋理的結構去塑造絢麗斑斕的光影效果;其次應當使竹編工藝品盡量包裹光源,放置于空間的核心位置,讓竹編的影灑滿空間從而產出適宜空間氛圍的光影。只有這樣才能塑造出情景交融、虛實相生的空間氛圍,讓人們有獨特的視知覺體驗。

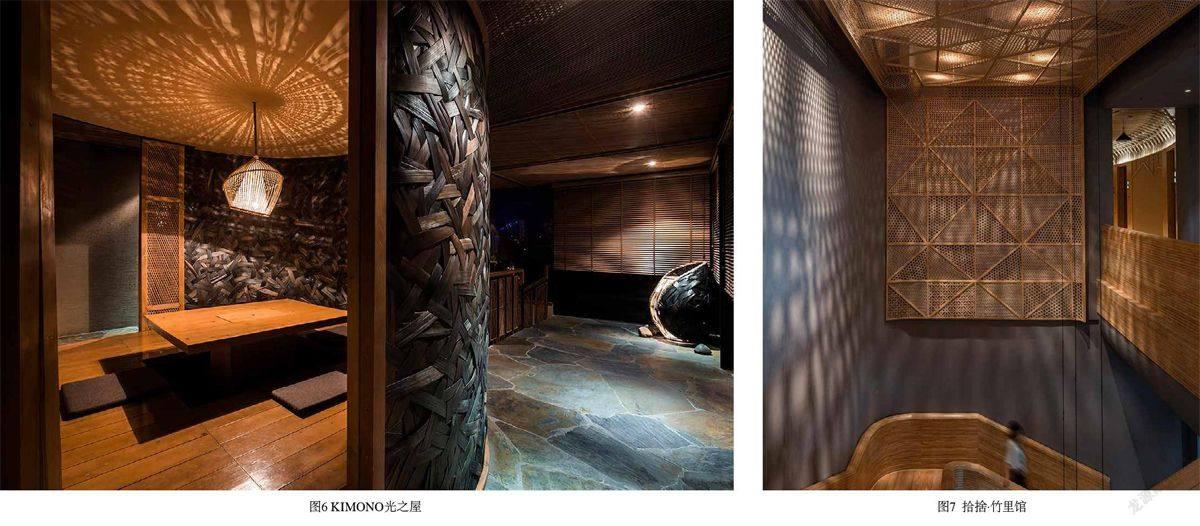

如圖6,KIMONO光之屋選擇了竹編燈飾作為室內氛圍的營造點,將有著豐富圖案的竹編外殼包裹著光源,光經過竹編上經線和緯線互相交織所形成的鏤空,被分散地灑在空間之中,讓強烈的點狀光源變得柔和,搭配竹編自身的古樸肌理,給人以時空穿梭般夢幻的視知覺感受。

2.竹編藝術品作為藝術裝置應用于室內空間時,光源的位置就沒有那么固定,多呈點狀或線狀,在應用中也更注重對整體空間的塑造。光影層次明暗的變化具有極強的導向性,不僅能夠凸顯出竹編藝術裝置引起人們注意,使其成為空間的視覺中心,還能通過光影指引人們至指定的空間,從而滿足空間的物質功能。在實際的應用過程中,首先要通過光影加強竹編的表現效果,在降低整體空間的亮度的同時,將光打在竹編裝置上,以此提升竹編裝置的對比度,從而吸引人們的視線,導向視覺中心;其次要注重通過竹編光影聯結相對獨立的空間,采用光影的過渡構成前后連續的光環境空間,加強空間表現效果的同時,也能讓人們充滿對空間的好奇,指引他們不斷前進。

如圖7,云南的拾捨·竹里館在入口處采用了點狀的光源,將竹編裝置作為入口空間表現的核心,通過光影的明暗對比增強了裝置的藝術效果。同時也使用光影效果的虛實變幻增添了空間的美感,聯結了入口空間和內部空間,讓人們在進入空間時就能體會到變幻的自然之美,在光與影的變化中得到情感共鳴,激發了人們探索室內空間的欲望。

結論

竹編作為中國傳統文化最濃墨重彩的一筆,在各個不同的領域都發揮了其重要的作用,滿足了人們內心對于古樸自然的向往,而視知覺理論是針對人們內心最為直觀的心理感受的研究,能夠更好地抓住人們心里的渴求。將視知覺引入室內空間中的竹編藝術,能夠促進竹編與空間的進一步結合,讓室內空間擺脫了均質化的同時,推動了傳統文化發展,為傳統民間造物的傳承和衍生帶來了生命力。

3931500589293