國家公園理念中國化的探索

【摘要】中國生態文明和國家公園體制建設正持續推進,應結合自身國情和資源稟賦進行國家公園理念中國化的探索,為中國新型自然保護地體系構建提供新思路。在分析國際上國家公園理念的核心內容與發展經驗的基礎上,結合多部門分散管理時期中國自然保護地存在的問題與中國國家公園建設的四大優勢,對中國國家公園探索的主要方向進行總結,以期為指導中國自然保護地體系構建、規劃決策和區域實踐,落實人與自然生命共同體理念,共筑國家生態安全屏障,探索國家公園治理的中國化模式提供借鑒。

【關鍵詞】國家公園? 自然保護地? 新型自然保護地體系? 國家公園理念? 中國化

【中圖分類號】 X36? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【文獻標識碼】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2022.04.007

自2013年黨的十八屆三中全會首次提出建立國家公園體制以來,中國開始探索國家公園建設。國家先后發布了《生態文明體制改革總體方案》《建立國家公園體制總體方案》《國務院機構改革方案》《國家公園空間布局方案》《中共中央辦公廳 國務院辦公廳關于建立以國家公園為主體的自然保護地體系的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)《自然資源部 國家林業和草原局關于做好自然保護區范圍及功能分區優化調整前期有關工作的函》等指導性文件,在體制改革、體系構建、機構設置、布局方案、管理制度、邊界劃定、管控分區等方面給與指導,先后設定了10處國家公園體制試點,并于2021年正式設立三江源、大熊貓、東北虎豹、海南熱帶雨林、武夷山等第一批國家公園,有力推動了我國生態文明建設和國家公園現代化治理。目前,國家公園的理念已被世界多數國家和地區所接受,但由于社會背景不同,不同國家形成了不同的國家公園模式,實現了國家公園理念的本土化和特色化。中國不但具有豐富的自然資源,而且擁有古老而深厚的文化遺產以及多元的民族文化,若能遵循國際上國家公園的精神核心,發展出獨特的國家公園模式,將具有示范效應。

國際上國家公園理念的核心內容與發展經驗

喬治·卡特林(George Catlin)在1832年提出的國家公園概念(The Concept of National Parks)被認為是國家公園理念的起源,其關鍵性理念是,“在如此優美壯闊的園地中,保存著自然的美麗與原始,在那里,可以讓世人看到印第安人一路走來的足跡。在這樣一個國家級的公園里,人與萬物共存,充滿著最原始的驚艷”[1]。作為國家公園的原始理念,其精髓在于能夠兼具“保護”(protection)與“合理的利用”(rational use)自然資源,即目前西方環境保護領域與運動中所倡導的“保育”(conservation)理念,尊重當地原住居民所保留下來的“活的文化”遺產,使人、資源與環境之間,呈現出和諧與良性互動的美麗風景。現在,國家公園已遍布全球,國家公園式的“保育”理念儼然成為國際共通的語言,然而,國家公園理念并非通過直接建立一批國家公園就能實現,而是必須通過適當的經營與管理才能發揮其最大的“價值”(value)與“效益”(benefit)。當前,雖然各國均大致參考世界自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature, IUCN)所倡導的國家公園模式,但都根據自身國情和條件逐步建立起了具有本國特色的國家公園系統,并且在不同時期呈現出不同的保護、利用以及管理特征。

美國——從保護意識開端到健康穩定發展。美國作為國家公園概念的創始國,在國家公園的建設上具有歷史悠久、規模龐大、分布廣泛等特點,其主要目的在于保護國家級的自然生態資源、自然狀態、自然景觀,以及具有歷史意義的文化遺存及文化景觀這兩類珍貴的資源。盡管美國自然保護意識的開端是為了保護地熱資源,但從1872年建立黃石國家公園到20世紀初期,美國的國家公園一直不具備管理能力,且處于對資源和環境過度開發和利用的狀態。直到1916年,美國才正式設立國家公園管理局(National Park Service),有了專門設立和經營國家公園的管理機構,在短期內構建了較為健全的組織架構,但管理對象卻僅是原來隸屬于內政部或新成立的國家公園及相關的保護區,事權分散的局面未能得到有效解決。[2]直到1933年,經歷組織重組(Reorganization of 1933)事件,美國國家公園管理局成為國家公園系統的唯一管理機構,事權才實現統一,[3]經歷了各種困境和挑戰以及擴張期,1980年后美國國家公園逐漸趨于健康穩定發展,困擾美國長達一百多年的原住民議題也在1987年得到正視。美國國家公園管理體制中還有一項特殊且具有特色的“退出”(exit)機制,即國家公園系統各形態以及各單元并非一經設置即永遠不變,而是隨資源本身與管理環境的變化作適時調整,[4]使得美國國家公園體制具備反饋和調節能力。

加拿大——從開發與利用資源到地方居民參與。加拿大國家公園系統的內涵極為多元,其設置過程注重整體規劃且具有系統性。[5]加拿大國家公園管理局比美國早5年成立,并依據自身獨特的環境、資源與人文稟賦,找到適合自己的方式、創造了獨有的風格,其國家公園系統不亞于美國。加拿大認為國家公園不僅為人們提供嘆為觀止的自然景觀和鼓舞人心的自然環境,更是人類精神的避風港。其國家公園設置包括國家公園及國家公園保留區、國家歷史區、國家海洋保育區等3大類不同屬性的子系統,[6]涵蓋了陸域和海域的自然及歷史文化等各種資源和環境,并通過環境解說和教育以及其他各種途徑讓人們學習和欣賞國家公園。其在1885年建立班夫國家公園的最初目的是為了開發旅游帶動經濟發展,之后通過不斷的努力,經過開發與利用資源、注入保育概念、注重生態完整性、融入人文社會元素并將公園范圍擴大至海域環境、接受當地居民參與并開始注重社區一體化發展的歷程,[7]實現了國家公園系統的良性演進。

日本——從天然紀念物思想到保護利用制度完善。日本的自然保護地統稱為自然公園,分為國家公園、國定公園和都道府縣立自然公園三類。[8]20世紀初期,天然紀念物的思想傳入日本,推動了《天然紀念物保存法》的出臺,[9]1919年日本政府頒布《史跡與名勝天然紀念物保存法》(1950年修改為《文化財保護法》)。之后,為了保護林地資源,日本政府先后于1913年和1915年頒布了《北海道原生天然保護林制度》和《國有保護林制度》。1931年,日本政府正式頒布了《國家公園法》,標志日本國家公園制度的創立。1957年,日本制定并執行《自然公園法》(修改后的新《自然公園法》于2021年通過),增加了都道府縣立自然公園,確定了日本的自然公園體系。之后,日本所有的國家公園建立在《自然公園法》之上,接受環境省的管理。除了這一專門適用于國家公園的法律之外,日本還有《自然環境保護法》《都市計劃法》《文化財產保護法》《瀕危物種野生動植物保存法》等16項國家層面的法律,以及《自然環境保護條例》《景觀保護條例》等法規文件,并經過不斷完善形成了科學合理的自然保護和管理的法律制度體系。[10]與此同時,日本自然公園經過長期發展,在20世紀80年代后期就已探索出“野外體驗”“生態旅游”等合理的自然公園利用方式,[11]此后,各種保護利用制度相繼完善,為國家公園管理提供了依托與便利。

多部門分散管理時期中國自然保護地存在的問題

在被統一到林業部門管理之前,中國各類自然保護地隸屬于不同部門,形成了以自然保護區為主體的自然保護地集合,[12]該集合有效地保護了中國90%的典型陸地生態系統類型、85%的野生動物種群和65%的高等植物群落,[13]成為優質生態產品的重要載體,在保護生物多樣性、保存自然遺產、改善生態環境質量和維護國家生態安全等方面發揮了重要作用,但依舊存在重疊設置、多頭管理、邊界不清、權責不明、保護與發展矛盾突出等一系列問題[14]。

第一,保護地邊界模糊,管理目標雷同。中國原有各類保護地功能定位不清,缺少統一的目標管理框架和分類布局體系。[15]當前,主要依據保護對象進行分類,這一標準簡明且易于操作,但也存在明顯問題:首先,未對保護對象邊界進行清晰界定;其次,各保護對象功能定位模糊;再次,管理目標和效能不明確,難以進行針對性地管理。[16]

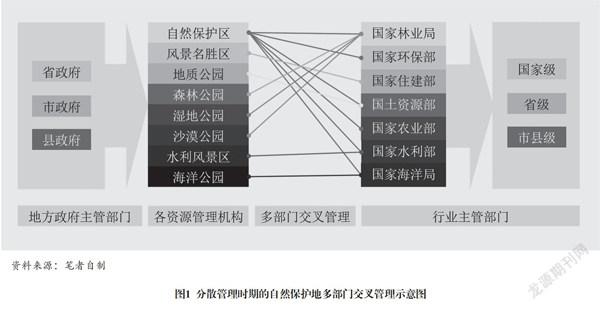

第二,機構重疊設置,管理責權不明。分散管理時期我國自然保護地處于多部門交叉管理之下(如圖1所示)。一直以來,由于未清晰界定或設置針對性的管理目標,我國自然保護地存在機構重設、重復掛牌、多頭管理并存等現象。[17]就海南熱帶雨林地區來說,其在歸并為國家公園試點區前,既有自然保護區、國家森林公園、國有林場,也有國家4A級旅游風景區。由于缺乏統一規范的管理機構,各部門無法明確權責所在,政出多門、“九龍治水”的問題難以避免,因此參考國際社會國家公園曲折的發展歷程和保護管理經驗,建立一個統一高效的國家公園管理系統十分必要。[18]

第三,保護地孤島化,自然生態系統碎片化。為了行政審批和管理流程上的方便,自然保護地主要在縣、市級等行政基礎上進行分割,很少跨省,各類保護地易被行政邊界外人口遷移、城鎮建設、工礦業等負面因素影響。沒有按照自然要素進行區劃,使得許多應保盡保的區域沒能納入保護范圍,[19]山水林田湖草這一完整的生態系統被割裂成分散的斑塊狀,致使保護地孤島化、生態系統碎片化,[20]嚴重影響了生態系統服務功能的發揮。

第四,缺乏系統規劃,自然保護空間網絡不完整。機構改革之前,中國自然保護地大部分由部門主導、由地方自愿申報設立,[21]但由于地方認識不足,一些重要的自然生態系統、自然遺跡、野生動物重要棲息地、珍稀瀕危野生動植物原生地依舊沒有被納入保護地范圍,存在保護空缺,[22]同時缺少自上而下的統一布局和規劃,未能形成完整的保護空間網絡。

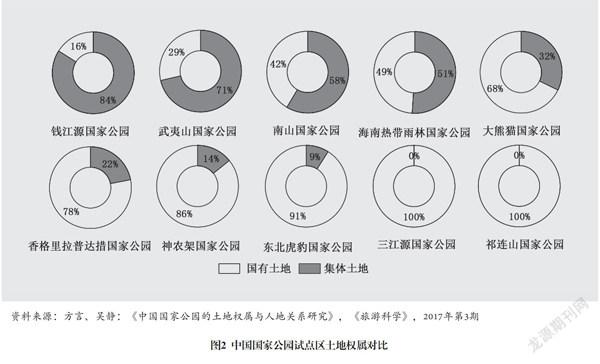

第五,土地權屬復雜,自然資源資產管理不到位。我國保護區域內往往有大量建成區和耕地,永久基本農田與生態保護紅線交叉重疊,歷史遺留問題嚴重。試點內土地權屬皆為國有的僅三江源和祁連山,武夷山、錢江源、南山和海南熱帶雨林都是以集體土地為主(如圖2所示)。[23]由于國有與集體土地并存或疊加,[24]保護區涉及國家、集體和村民等多方利益,土地權屬復雜,需出臺與土地權屬情況相符的土地管理政策,解決土地權屬與使用方式矛盾的問題。同時,國家還需加強國有自然資源資產登記和管理,對自然保護地內水流、森林、草原、荒地以及灘涂等自然資源進行確權登記,界定各類自然資產產權主體,劃清資源所有權和使用權邊界,確保全民所有自然資源資產所有權行使到位。[25]

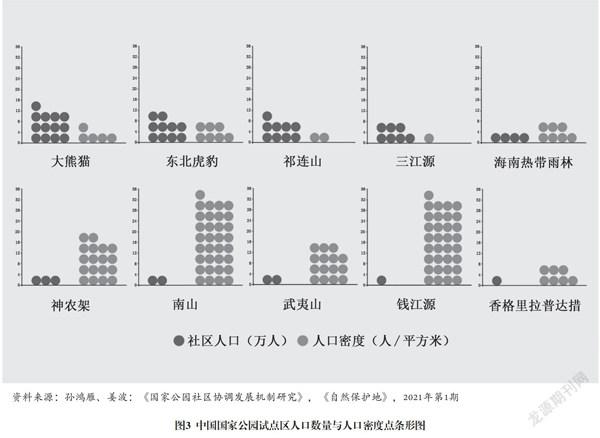

第六,社區發展滯后,人地矛盾突出。中國國土面積與美國、加拿大相當,但人口密度卻是美國的4.3倍、加拿大的37倍。作為世界人口大國,中國人地矛盾最為突出,在處理保護地原住民權益、社區參與和其他利益相關者上有極高復雜性。保護地的核心保護區、一般控制區及周邊往往生活著大量原住民,東西部差異明顯、分布不均(如圖3所示)。[26]楊金娜等人指出中國國家公園存在社區人口基數大、社區經濟欠發達、土地權屬、保護地遺留等問題,原住居民往往居住在經濟欠發達的偏遠地區,受教育水平不高,多是農牧民或林業職工,對自然資源十分依賴。[27]有些保護地內還有城市建成區、建制鄉鎮或行政村,[28]將人類活動完全排除在外并不現實,當地居民的生存發展是必須面對的問題。只有協調人地關系,統籌考慮生態保護與地方產業協調發展的關系以及保護管理目標與當地居民生產生活需求的沖突,才能使中國自然保護地滿足高標準發展要求。

第七,科技創新薄弱,管理技術有待完善。自然保護地體系改革意味著更大的保護范圍、更高的建設標準、更艱巨的管理任務,以及更嚴格的管理技術要求,過去的管理技術還無法滿足空間布局、管理要求、發展質量和生態產品等目標要求,這主要表現在以下幾個方面。特色上,對國際先進技術和中國國情研究不到位,未能充分體現中國特色;適應性上,自然保護地是人與自然耦合的復雜系統,由于基礎理論研究不足,未能以生態系統適應性思想進行管理;[29]精細化上,沒能摸清自然保護家底,本底數據缺乏而無法展開科學管理;專業度上,過度開發自然資源產生了一系列生態問題,但目前生態修復技術參差不齊;智能化上,高科技的數據存儲和應用技術尚未推廣,自然保育、巡護和監測的信息化及智能化變革有待突破;[30]標準化上,原標準規范交叉重復、保護管理成效低,從設立到運營各環節缺乏統一的標準體系,[31]分區管控措施并無明顯差異;合作上,在跨學科合作以便為國家公園管理技術提供多方位建議方面有待加強。

中國國家公園建設的四大優勢

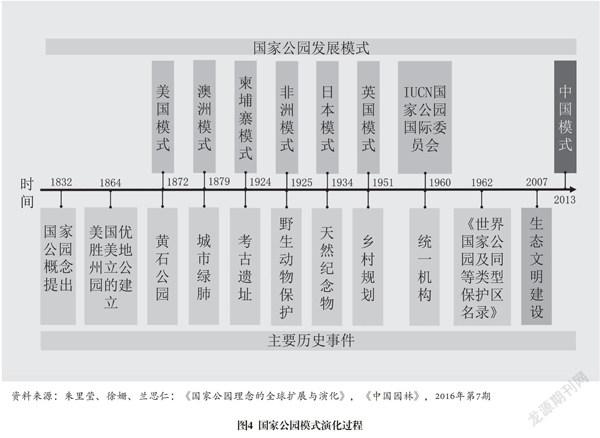

時代發展——獨特且先進的生態文明思想。因歷史、經濟和資源等因素的差異,各國國家公園有著獨特的發展軌跡和適合國情的發展模式(如圖4所示)。[32]盡管中國國家公園起步較晚,但具有較高的起點和明顯的時代優勢。[33]這主要是因為中國國家公園體制產生于中國特色社會主義事業和生態文明建設快速發展時期,后發優勢突出。中國不僅是世界上信息化發展最迅速的國家之一,也是世界上第一個以及唯一一個將生態文明建設作為國家戰略系統部署并落實的國家。[34]2013年,黨的十八屆三中全會提出建立國家公園體制時,中國正處于工業文明疊加生態文明、工業化疊加信息化發展的特殊歷史時期,彼時生態學也成為系統的、可指導自然和生態保護實踐的知識體系,生態文明背景下中國自然保護地體系改革加快,建設中國模式國家公園具有明顯優勢。

資源獨特——豐富的自然、地理與生物資源。中國國土面積廣、南北跨度大(50度)、縱橫長(5500公里),造就了復雜多樣的氣候,從南到北有熱帶、亞熱帶、暖溫帶、中溫帶、寒溫帶等5種溫度帶,以及特殊的青藏高原高寒區。地形地貌豐富,從海拔-154米的新疆吐魯番盆地底部的艾丁湖湖面到海拔8848.86米的中尼邊界的珠穆朗瑪峰,垂直高差達9000余米,是世界上山地最多、分布最廣、地勢最高、高差起伏最大的國家。國土遼闊、氣候多樣以及自然地理條件的復雜性孕育了中國類型豐富的森林、草原、荒漠、濕地和海洋自然生態系統,成就了物種多樣性,中國有高等植物30000余種,脊椎動物6347種,分別占世界總種數的10%和14%,使中國成為生物多樣性特別豐富的國家之一。[35]

文化淵源——優秀的中華歷史文化傳統智慧與思想內涵。中國獨特的自然地理格局承載著多彩的文化基因和燦爛的人類文明,[36]生態文明理念是中國古代傳統文化智慧的升華與傳承。謝冶鳳等人對東西方自然保護地文化特征進行比較研究,認為不同于西方普遍的“二元分離”,東方環境觀認為物質蘊含精神,融合了文化與自然相互交融的“天人合一”思想,而且自古以來,中國風景審美以山水文化為核心,不同于西方國家追求純粹、沒有任何人類活動的荒野,中國許多保護地是既融合地方文化內涵,又具有國家文化象征意義的綜合性自然景觀,富含延續千年的生存模式和人文傳統,是寶貴的文化遺產。[37]

影響深遠——前所未有的自然保護地建設規模與類型。中國現有的自然保護地數量和面積十分可觀。以往建設活動中,有近1/5國土面積的自然保護空間被納入了以國家公園為主體的自然保護地體系之中。通過此次國家公園與自然保護地體系建設,中國將成為世界自然保護地生態保護和修復實踐中規模最大、類型最為豐富的國家之一,其規模不亞于19世紀初美國的荒野保護和國家公園運動,將在全球生態保護領域產生巨大影響力,為推動構建人類命運共同體作出重要貢獻。[38]

中國國家公園探索的主要方向

《指導意見》中,中國自然保護地的功能定位于保護自然、服務人民和永續發展,其保護重點是自然生態系統、自然遺跡、自然景觀及其所承載的自然資源、生態功能和文化價值等。[39]現階段,中國國家公園正處于從分散管理轉向統一管理的時期,主要聚焦于自然資源保護,對比國際上國家公園的發展經驗,中國國家公園未來發展過程中還有很多內容需要深入研究和逐一細化。

重視中國文化遺產保護與傳承問題,開展國家公園文化內涵特色研究。面對東西方政策、社會、經濟背景的不同,要深入研究中西文化特征與差異,處理好自然環境中文化遺產保護與傳承的問題。[40]中國自然保護地具有高人口空間密度的特征,有深厚自然資源與社會人文稟賦,應充分展現、傳承和發揚“天人合一”的中國傳統思想,融合中國自然保護地自然遺產與文化遺產復合特征,發展獨具中國特色的國家公園模式。如何體現自然遺產與文化遺產的高度融合,如何彰顯中華文化內涵和中國自然保護地的特色,如何協調好文化繼承和自然保護地發展的問題,這些都是提高中國國家公園體制可識別性的關鍵性思路。

探索特色化的新型自然保護地分類體系,開展科學的自然保護地體系分類研究。符合國情的分類分級體系是自然保護地有效治理的關鍵,也是各類自然保護地重新歸類與整合的重要依據。《指導意見》提出,“按照保護區域的自然屬性、生態價值和管理目標進行梳理調整和歸類,逐步形成以國家公園為主體、自然保護區為基礎、各類自然公園為補充的自然保護地分類系統”。[41]《指導意見》所提出的以國家公園為主體的分類體系前所未有地明確了具有主體地位、帶有社區屬性的中國國家公園模式,同時充分考慮到中國類型眾多、數量龐大、功能多樣的自然保護地現狀,以及幅員遼闊、資源環境多元和屬地管理模式的基本特征。[42]國內許多學者針對中國特色的自然保護地分類體系進行了研究探討,相關研究也為《指導意見》和國家標準制定提供了理論支撐。其中,陳君幟比較了中國自然保護地與IUCN保護地管理分類[43]之間的對應關系,提出自然保護區、國家公園、自然景觀保護區、自然資源管理區等4類自然保護地體系[44]。唐小平和欒曉峰首次提出以管理目標為主線、以保護管理效能為導向的新型自然保護地分類方案,該方法綜合了管理目標、管理效能、主要保護對象這3個自然保護地體系構建的主要途徑,在原自然保護地基本骨架上,結合生態價值,從自然保護地類型和級別出發將自然保護地劃分為國家公園、自然保護區、野生生物保護區、自然遺跡景觀保護區、自然資源保育區和自然保護小區等6類。[45]唐芳林等對自然保護地進行分析,提出了建立國家森林的建議,根據保護利用等級提出建設由國家公園、自然保護區、自然公園類、景觀遺跡類、觀賞游憩類、資源利用類等構成的自然保護地體系。[46]

處理人地關系與內構性的矛盾問題,開展區域可持續發展理論與實踐研究。第一,人與自然耦合系統理論與適應性管理方法研究。人與自然耦合系統(Coupled Human and Natural Systems, CHANS)認為人與自然界各組成要素是一個相互作用的耦合系統。[47]自然保護地包含生態、經濟和社會環境,是人與自然相融合的復合生態系統,具有復雜和多維度的時空結構,綜合、龐大且難以預測,需要以生態系統適應性管理思想進行動態、持續、彈性和循環管理,[48]從而防止或預知未知事件,兼顧生態保護、資源可持續利用與當地協調發展。國內關于區域可持續發展的研究相對比較薄弱,特別是針對人地關系改善方面缺乏理論指導。適應性管理模式可為區域協調可持續發展提供基本的方法論指導。鄭月寧等探討了自然保護地適應性管理模式,指出適應性管理分為調查現狀、制定管理方案、監測管理過程、評估、調整等環節,[49]應在“嘗試—出錯—再嘗試(Tried and Error Methods)”的周期性過程中吸取經驗優化管理方法[50]。

第二,社區和原著居民權益與社區參與機制研究。不同于美國的荒野或無人區,中國國家公園中大多都有人口分布,自然保護地的人與自然既有保護與發展的矛盾問題,也有互相依存的共生關系。除核心區需要大規模遷出人口外,建立社區參與機制對于兼顧區域生態平衡、維持社區協調可持續發展、尊重原住居民合法土地收益權和生存權,以及解決貧困居民的生存生計難題十分必要。楊金娜等人以“誰來參與”“參與什么”“怎么參與”3個基本要素構建了國家公園的社區參與機制,[51]張婧雅和張玉鈞針對國家公園公眾參與途徑提出了信息反饋、咨詢、協議與合作4個層次,[52]孫鴻雁和姜波針對中國現有10個國家公園體制試點區提出了社區空間管控、參與式共管機制、生態補償機制和社會保障機制“四位一體”的社區協調發展機制,[53]以確保國家公園保護管理與社區發展相協調。

第三,利益相關者利益訴求與利益共享和協調機制研究。中國自然保護地體系建設涉及的利益群體多,包括當地政府、當地居民、特許經營者、訪客等直接利益相關者,以及非政府環保組織、企業單位、科研人員、媒體公眾等間接利益相關者。利益主體不獨立、訴求差異大,矛盾沖突明顯,若處理不當會導致矛盾激化,致使自然保護工作無法有效落實。公共的參與共建水平是美麗中國建設的內在要求。前期相關學者主要針對國內外利益相關者本身進行探討,[54]近年來開始圍繞機制的構建路徑進行探索,張玉鈞等人提出在宏觀層面形成利益共享與協調機制以及分時分層滿足利益相關者訴求,[55]畢瑩竹等人提出了利益相關者價值DART模型,[56]劉偉瑋等人從利益表達和協商機制、利益分配和補償機制、利益監督和保障機制等3方面提出了構建路徑[57]。

第四,自然資源資產化與生態產品價值實現機制研究。近期,歐陽志云指出要加快探索生態產品價值實現機制的市場、政策和技術路徑,創新綠色金融機制、完善生態補償機制等。[58]國內外學者已針對這一內容,剖析巴西[59]、瑞典[60]等國家的實踐案例,總結了其中可借鑒的生態價值實現經驗,提出了較多可行的創新模式。例如,馬建堂探討了生態產品價值實現的路徑、機制與模式,提出了包括市場、政府以及混合形式的實現模式;[61]張林波等人根據實際案例總結形成了生態保護補償、生態權益交易、資源產權流轉、資源配額交易、生態載體溢價、生態產業開發、區域協同發展和生態資本收益等實現模式,[62]近年來結合利益相關者理論探討生態補償機制的研究也逐漸增多。

關注自然保護地空間系統性與整體性問題,開展空間布局與整合優化技術研究。第一,生態區保護規劃與區劃方法研究。區劃是國家公園與各類自然保護地布局的基礎,歐陽志云等人運用一般性和應用性原則,[63]基于中國生態區劃、[64]中國自然地理區劃[65]以及中國植被區劃[66]對全國進行了生態地理單元的劃分,形成了面向國家公園空間布局的生態地理分區[67]。蔣亞芳等人基于中國植被[68]、中國生態系統[69]、生態系統生態學[70]、中國自然地理圖集[71]等,將具有相似生態系統類型與生態過程的區域進行了生態地理劃分,并全面梳理了自然生態地理區中具有國家代表性的生態系統、珍稀瀕危物種分布和自然地貌景觀特征,整合現有自然保護地及周邊生態保護紅線內的生態脆弱區,優先遴選出58個國家公園候選區。[72]現行標準《國家公園設立規范(GB/T 39737-2021)》也已將全國自然生態地理區作為國家公園準入條件中主體生態系統類型判斷的基礎。[73]

第二,保護優先區規劃方法研究。綜合遙感技術數據處理逐漸成為綜合生態系統管理和保護區規劃設計的重要選擇,[74]目前多采用C-Plan、MARXAN等模型軟件,基于系統保護規劃(Systematic Conservation Planning)理念,圍繞熱點地區分析(Hotspots Analysis)和保護空缺分析(Gap Analysis)[75]展開研究,并從全國、區域、流域,以及其他尺度上探索形成了一系列評估框架。全國尺度上,唐小平對全國自然保護地網絡現狀進行分析研究,提出自然保護空缺分析步驟,識別尚未得到有效保護或還需加強保護的區域。[76]區域尺度上,欒曉峰針對中國東北地區,通過找出區域生物多樣性熱點和保護空缺地區,并對其進行3個優先級劃分,提出保護規劃建議。[77]流域尺度上,張路等對長江流域進行分析,從保護體系規劃角度探討如何緩解兩棲爬行動物多樣性保護與社會經濟發展間的沖突;[78]郭云等則對黃河流域進行優先保護格局分析,得到了濕地保護空缺和保護格局優化結果,并為黃河流域濕地規劃管理提供了建議[79]。

第三,自然保護地體系整合優化技術研究。國家公園主要整合交叉重疊或相鄰的自然保護區、風景名勝區、森林公園等現有14類自然保護地及其相鄰具有保護價值的區域。[80]如何識別保護空缺,打破因行政劃分、分類設置造成的同一自然地理單元、生態過程聯系緊密、類型屬性基本一致的自然保護地條塊分割的困境,如何科學評估歸并后的自然保護地類型和功能定位,都是未來需要探索的重要技術。[81]唐小平等人對《指導意見》作了解讀,指出應加快推進自然保護地整合優化,[82]同時針對現有交叉重疊、一地多牌的自然保護地問題[83]提出了整合優化的總體要求、規則和實現路徑,并指出整合優化應當分階段、分過程實施[84]。

承接國土空間規劃體系傳導機制,開展總體規劃與邊界劃定技術研究。總體規劃是指導自然保護地建設和管理的綱領性文件。[85]梁兵寬等人研究提出了摸底調查、目標量化、分析評估、公眾參與、實施反饋等總體規劃過程。[86]近年來,邊界劃定和分區規劃技術研究也著眼于保護地整體。其中,侯盟等人基于系統保護規劃理念,提出耦合生態系統服務和生物多樣性空間分布格局的規劃方法;[87]徐衛華等人提出融合遙感技術和景觀生態學的旗艦物種保護區域識別方法;[88]薛冰潔等人提出基于生態格局理念與生態原真性評價指標體系的劃定方法;[89]孫喬昀和張玉鈞提出基于景觀特征評估(Landscape Character Assessment, LCA)理論的景觀特征識別及其價值評估方法[90]。在標準規范上,國家林業和草原局調查規劃設計院、自然資源部第六地形測量隊、祁連山國家公園管理局、北京新智感科技有限公司、河南省林業調查規劃院聯合起草了《自然保護地勘界立標規范》(GB/T 39740-2020)[91],為自然保護地勘界立標提供了技術指導。

理順自然保護地立法、標準與制度體系,開展自然保護地體制體系細化研究。體制建設最重要的前提就是突出頂層設計,[92]為存在已久的保護管理困境提供解決路徑[93]。以國家公園為主體的自然保護地體系改革,應當站在國家生態文明戰略層面的高度,吸收借鑒國際上國家公園與自然保護地體系建設的經驗教訓,運用生態學和信息技術建立科學適用的自然保護地體制體系。[94]國家公園是中國生態區位最關鍵、代表性最強、保護管理最嚴格、管理事權最高的自然保護地,[95]建設規制尤其是填補法律、標準和制度的空白是加快推進國家公園主體轉變的重要途徑。逐步細化體制體系是有效管理的前提,應利用政策保障構筑自然保護地系統永續發展的機構、執法、資金和科技四大支柱,確保國家公園治理體系順利運行。

第一,自然保護地法律和法規研究。目前,中國針對國家地質公園、自然保護區、風景名勝區、國家濕地公園、國家森林公園等保護地類型形成了相關法律和規范,[96]但未能構建包括國家公園在內的系統性的法律體系[97]。2019年,《指導意見》提出構建中國自然保護地法律體系的立法目標,除了正在草擬的單行法《國家公園法》外,應加快修訂各類保護地的配套行政法規、部門規章和地方法規,形成“以自然保護地法為統領,國家公園法為主體,自然公園法為補充”的自然保護地立法體系,參照國際經驗,進一步完善管理目標、管理框架和管理方法。

第二,自然保護地標準和規范研究。標準和規范是法律法規的實操性文件,應與現行或正在制定的法律法規做好銜接,將需要細化補充的技術性內容作為標準和規范體系的構建重點。陳君幟等人針對中國國家公園標準體系進行了研究,按其內在邏輯提出了從設立到建設的全過程標準體系,并指出應做好國家公園與自然保護區和自然公園,核心保護區與一般控制區的技術性區隔。[98]唐小平等人在自然生態地理區劃的基礎上,根據關鍵區識別結果,從國家代表性、生態重要性和管理可行性三方面,提出了國家公園的準入條件和遴選指標,[99]為《國家公園設立規范》(GB/T 39737-2021)[100]提供了理論支撐。

第三,自然保護地制度和機制研究。作為法律的延伸,制度和機制可以保證地方政府、企業、社區等多方參與,明確利益相關者的權利和責任,通過增加正式或非正式對話機會,促進管理和合作方式的完善,提高國家公園應對復雜性和不確定性的生態能力和社會能力。[101]

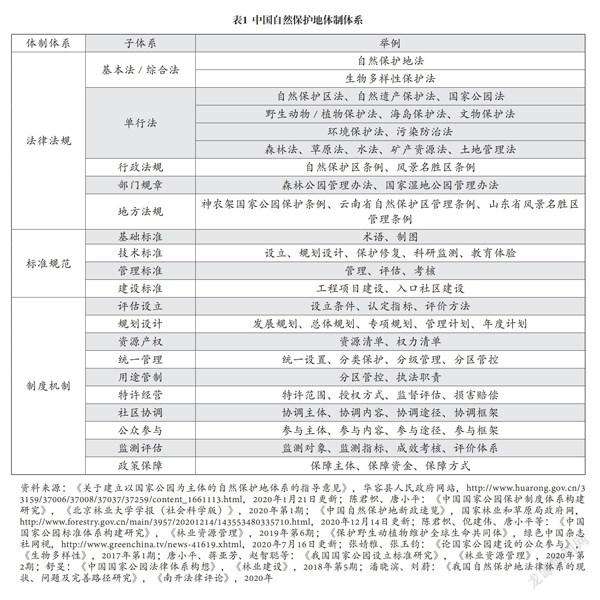

筆者在前人研究的基礎上,初步整理并就體制細化的相關內容舉例以供討論(表1)。

結語

借鑒國際理念與經驗,總結中國國家公園探索的主要方向,可為中國新型自然保護地體系構建、規劃決策和區域實踐提供理論和實踐指導。以國家公園為主體的自然保護地體系構建實際上依賴于有關中國自然保護地的探索性和經驗性研究,相關學者應積極開展理論創新和科學實踐,擔當起建設美麗中國的現實使命,為持續推進新型自然保護地分級分類體系構建、探索自然資源統一管理有效路徑、促進自然保護地整合優化、分類有序解決自然保護地歷史遺留問題,以及建立完善的法律法規依據提出更為科學合理的見解。應以生態文明發展理念為引領,不斷完善新型自然保護地體系,探索國家公園治理的中國模式。

注釋

[1]Turek, M., "American Indian Tribes and the U.S. National Park Service", The Native American Fish & Wildlife Society, 1990.

[2]Hampton H. D., "The Birth of the National Park Service: The Founding Years", The Western Historical Quarterly, 1987, 18(1), pp. 90-91; Hartzog, G. B. Jr, "A Brief History and Description of the National Park System", National Park Service of the Department of Interior, U.S., 1966; O'Callaghan, J. A. and Ise, J., "Our National Park Policy: A Critical History", Journal of Wildlife Management, 2011, 67(1).

[3]Hartzog, G. B. Jr, "A Brief History and Description of the National Park System", National Park Service of the Department of Interior, U.S., 1966; O'Callaghan, J. A. and Ise, J., "Our National Park Policy: A Critical History", Journal of Wildlife Management, 2011, 67(1).; Berrey, H., Albright, H. M., Cahn, R., "The Birth of the National Park Service", Howe Brothers, 1985, 9(4), p. 300; Runte, A., "National Parks: The American Experience", Geographical Review, 1979, 85(4), p. N/A.

[4]Everhart, W. C., "The National Park Service", Westview Library of Federal Departments, 1983; National Park Service, "The National Parks: Shaping The System", US Government Printing Office, 1985; "National Park System", https://www.nps.gov/aboutus/national-park-system.htm; Turek, M., "American Indian Tribes and the U.S. National Park Service", The Native American Fish & Wildlife Society, 1990; 宋秉明編:《國家公園經營管理——兼顧自然與人文保育的宏觀思維》,臺北:華督文化事業有限公司,2016。

[5]"National Parks System Plan 1997", https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/plan.

[6]"Find a national park", https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/recherche-parcs-parks-search.

[7]Hildebrandt, W., "Historical Analysis of Parks Canada and Banff National Park: 1968-1995", Banff-Bow Valley Study, Banff, Alberta, Canada, 1995; Eagles, P. F. J., "The Protected Areas Legislation in Canada", Parks and Protected Areas in Canada: Planning and Management, 1993, pp. 57-74.

[8]谷光燦、劉智:《從日本自然保護的原點——尾瀨出發看日本國家公園的保護管理》,《中國園林》,2013年第8期。

[9]許浩:《日本國立公園發展、體系與特點》,《世界林業研究》,2013年第6期。

[10]馬盟雨、李雄:《日本國家公園建設發展與運營體制概況研究》,《中國園林》,2015年第2期。

[11]張玉鈞:《日本的自然公園體系》,《森林與人類》,2014年第5期。

[12][16][19][21][45]唐小平、欒曉峰:《構建以國家公園為主體的自然保護地體系》,《林業資源管理》,2017年第6期。

[13]聶鴻飛、翁玉山:《森林類型保護區的保護管理與國家法律沖突的思考》,《河北林業科技》,2013年第5期。

[14][33][36][39][41]《關于建立以國家公園為主體的自然保護地體系的指導意見》,http://www.huarong.gov.cn/33159/37006/37008/37037/37259/content_1661113.html,華容縣人民政府網站,2020年1月21日更新。

[15][20]尚辛亥、王雪軍:《自然保護地整合優化及可持續發展對策探討》,《林業資源管理》,2019年第6期。

[17]唐小平、欒曉峰:《構建以國家公園為主體的自然保護地體系》,《林業資源管理》,2017年第6期;尚辛亥、王雪軍:《自然保護地整合優化及可持續發展對策探討》,《林業資源管理》,2019年第6期。

[18][44]陳君幟:《建立中國國家公園體制的探討》,《林業資源管理》,2016年第5期。

[22][83]《自然資源部國家林業和草原局關于做好自然保護區范圍及功能分區優化調整前期有關工作的函》,http://www.china-npa.org/info/2835.jspx,中國風景名勝區學會網站,2020年3月30日更新。

[23]方言、吳靜:《中國國家公園的土地權屬與人地關系研究》,《旅游科學》,2017年第3期。

[24][28]葛芳芳:《我國國家公園保護地役權探究》,《創造》,2020年第12期。

[25]陳君幟、唐小平:《中國國家公園保護制度體系構建研究》,《北京林業大學學報(社會科學版)》,2020年第1期。

[26][29][53][96][101]孫鴻雁、姜波:《國家公園社區協調發展機制研究》,《自然保護地》,2021年第1期。

[27][51]楊金娜、尚琴琴、張玉鈞:《我國國家公園建設的社區參與機制研究》,《世界林業研究》,2018年第4期。

[30][80][97]《中國自然保護地新政速覽》,http://www.forestry.gov.cn/main/3957/20201214/143553480335710.html,國家林業和草原局官網,2020年12月14日更新。

[31][98]陳君幟、倪建偉、唐小平等:《中國國家公園標準體系構建研究》,《林業資源管理》,2019年第6期。

[32]葉昌東、黃安達、劉冬妮:《國家公園的興起與全球傳播和發展》,《廣東園林》,2020年第4期。

[34]《保護野生動植物維護全球生命共同體》,綠色中國雜志社網視,http://www.greenchina.tv/news-41619.xhtml,2020年7月16日更新。

[35]曹新:《遺產地與保護地綜論》,《城市規劃》,2017年第6期。

[37][40]謝冶鳳、吳必虎、張玉鈞:《東西方自然保護地文化特征比較研究》,《風景園林》,2020年第3期。

[38]《中國新型自然保護地體系的特色與意義》,https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_4409124,澎湃,2019年9月20日更新。

[42]吳承照、劉廣寧:《管理目標與國家自然保護地分類系統》,《風景園林》,2017年第7期。

[43]Day, J.; Dudley, N.; Hockings, M., et al., "Guidelines for Applying the IUCN Protected Area Management Categories to Marine Protected Areas", Switzerland: IUCN, 2012, pp. 1-15.

[46]唐芳林、王夢君、孫鴻雁:《建立以國家公園為主體的自然保護地體系的探討》,《林業建設》,2018年第1期。

[47]Liu, J.; Dietz, T.; Carpenter, S. R., et al., "Coupled human and natural systems", Bio Science, 2015, 36, p. 639.

[48]Berkes, F., "Evolution of co-management: role of knowledge generation, bridging organizations and social learning", Journal of Environmental Management, 2009, 29, pp. 1692-1702.

[49]Allen, C. R. and Garmestani, A. S., "Adaptive co-management", Springer Netherlands, 2015;韓俊麗、武曙紅、欒曉峰等:《自然保護區適應性管理研究》,《山西農業科學》,2012年第3期,第284~287頁。

[50]鄭月寧、賈倩、張玉鈞:《論國家公園生態系統的適應性共同管理模式》,《北京林業大學學報(社會科學版)》,2017年第4期。

[52]張婧雅、張玉鈞:《論國家公園建設的公眾參與》,《生物多樣性》,2017年第1期。

[54]李正歡、鄭向敏:《國外旅游研究領域利益相關者的研究綜述》,《旅游學刊》,2006年第10期;宋瑞:《我國生態旅游利益相關者分析》,《中國人口·資源與環境》,2005年第1期。

[55]張玉鈞、徐亞丹、賈倩:《國家公園生態旅游利益相關者協作關系研究——以仙居國家公園公盂園區為例》,《旅游科學》,2017年第3期。

[56]畢瑩竹、李麗娟、張玉鈞:《中國國家公園利益相關者價值共創DART模型構建》,《中國園林》,2019年第7期。

[57]劉偉瑋、李爽、付夢娣等:《基于利益相關者理論的國家公園協調機制研究》,《生態經濟》,2019年第12期。

[58]《[專家視角]歐陽志云:加快建立生態產品價值實現機制推動長江經濟帶綠色高質量發展》,生態修復網,https://mp.weixin.qq.com/s/jrkT93wEI2w4vXUfUMQCMQ,2022年1月14日更新。

[59]宋小寧:《我國生態補償性財政轉移支付研究:基于巴西的國際經驗借鑒》,《價格理論與實踐》,2012年第7期。

[60]陳潔、李劍泉:《瑞典林業財政制度及其對我國的啟示》,《世界林業研究》,2011年第5期。

[61]馬建堂:《生態產品價值實現路徑、機制與模式》,北京:中國發展出版社,2019。

[62]張林波、虞慧怡、郝超志等:《國內外生態產品價值實現的實踐模式與路徑》,《環境科學研究》,2021年第6期。

[63]鄭度、歐陽、周成虎:《對自然地理區劃方法的認識與思考》,《地理學報》,2008年第6期。

[64]傅伯杰、劉國華、歐陽志云:《中國生態區劃研究》,北京:科學出版社,2013年。

[65]趙松喬:《中國綜合自然地理區劃的一個新方案》,《地理學報》,1983年第1期。

[66]吳征鎰、洪德元:《中國植物志》,北京:科學出版社,2010年。

[67]歐陽志云、徐衛華、杜傲等:《中國國家公園總體空間布局研究》,北京:中國環境出版社,2018年。

[68]吳征鎰:《中國植被》,北京:科學出版社,1980年。

[69]孫鴻烈:《中國生態系統》,北京:科學出版社,2005年。

[70]蔡曉明:《生態系統生態學》,北京:科學出版社,2000年。

[71]劉明光:《中國自然地理圖集》,北京:中國地圖出版社,2010年。

[72]蔣亞芳、馬煒、劉增力、徐衛華、唐小平:《我國國家公園空間布局規劃》,《北京林業大學學報(社會科學版)》,2021年第2期。

[73][100]國家林業和草原局:《國家公園設立規范》(GB/T 39737-2021),北京:中國標準出版社,2021年。

[74]李書娟、曾輝:《遙感技術在景觀生態學研究中的應用》,《遙感學報》,2002年第3期。

[75]Scott, J. M.; Davis, F.; Csuti, B., et al., "Gap Analysis: A Geographic Approach to Protection of Biological Diversity", Wildlife Monographs, 1993(123), pp. 3-41.

[76]唐小平:《中國自然保護區網絡現狀分析與優化設想》,《生物多樣性》,2005年第1期。

[77]欒曉峰、孫工棋、曲藝等:《基于C-Plan規劃軟件的生物多樣性就地保護優先區規劃——以中國東北地區為例》,《生態學報》,2012年第3期。

[78]張路、歐陽志云、徐衛華等:《基于系統保護規劃理念的長江流域兩棲爬行動物多樣性保護優先區評價》,《長江流域資源與環境》,2010年第9期。

[79]郭云、梁晨、李曉文:《基于系統保護規劃的黃河流域濕地優先保護格局》,《應用生態學報》,2018年第9期。

[81][84][94]唐小平、劉增力、馬煒:《我國自然保護地整合優化規則與路徑研究》,《林業資源管理》,2020年第1期。

[82]唐小平、蔣亞芳、劉增力等:《中國自然保護地體系的頂層設計》,《林業資源管理》,2019年第3期。

[85]唐小平、張云毅、梁兵寬等:《中國國家公園規劃體系構建研究》,《北京林業大學學報(社會科學版)》,2019年第1期。

[86]梁兵寬、劉洋、唐小平等:《東北虎豹國家公園規劃研究》,《林業資源管理》,2020年第6期。

[87]侯盟、唐小平、黃桂林等:《國家公園優先保護區域識別——以浙江麗水為例》,《應用生態學報》,2020年第7期。

[88]Xu, W. H.; Vi?a, A.; Kong, L. Q., et al., "Reassessing the conservation status of the giant panda using remote sensing", Nature Ecology & Evolution, 2017, 1(11), pp. 1635-1638.

[89]薛冰潔、張玉鈞、安童童等:《生態格局理念下的國家公園邊界劃定方法探討——以秦嶺國家公園為例》,《規劃師》,2020年第1期。

[90]孫喬昀、張玉鈞:《自然區域景觀特征識別及其價值評估——以青海湖流域為例》,《中國園林》,2020年第9期。

[91]國家林業和草原局:《自然保護地勘界立標規范》(GB/T 39740-2020),北京:中國標準出版社,2020年。

[92]陳君幟、唐小平:《中國國家公園保護制度體系構建研究》,《北京林業大學學報(社會科學版)》,2020年第1期;唐小平、蔣亞芳、劉增力等:《中國自然保護地體系的頂層設計》,《林業資源管理》,2019年第3期。

[93]朱彥鵬、李博炎、蔚東英等:《關于我國建立國家公園體制的思考與建議》,《環境與可持續發展》,2017年第2期。

[95]余振國:《中國自然保護地體系構成研究》,《中國國土資源經濟》,2019年第4期。

[99]唐小平、蔣亞芳、趙智聰等:《我國國家公園設立標準研究》,《林業資源管理》,2020年第2期。

責 編/桂 琰