兒童早期預警評分在兒童內科普通病房應用效果的臨床對照研究

黃玉敏

(陽信縣人民醫院 山東 濱州 251800)

對于兒童這一群體來說,他們患上疾病之后的病情因為免疫力低下的問題會變化極其快,因此如果可以早期預測患兒病情變化方向進行及時處理,具有極其重要的作用。有多項文獻表明,患兒在對危重癥患兒的治療過程中,將兒童早期預警評分應用其中,可以讓醫生明白患兒神經系統、呼吸系統、循環系統這三大重要方面系統的發展。國外有專家指出,兒童早期預警系統可以從患兒的意識狀態、循環系統以及呼吸系統這三個重大系統方面來評估患兒的病情變化,由此找出存在潛在重癥的患兒,并采取相應的解決措施。因此,在患兒患病早期快速準確地找出可能存在危重癥或者病情發展迅速的患兒,能夠減少患兒可能出現的致殘情況或者致死情況。在本次研究當中,選取在我院兒科內科2020年12月到2021年12月60例患兒進行本次的研究,以此來判斷兒童早期預警評分在其中發揮的作用。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取在我院兒科內科進行診治,時間處于2020年12月到2021年12月的60例患兒,按照文獻規定的年齡段進行分組:0-3個月的患兒有10例,3個月至1歲的患兒有20例,1歲至4歲的患兒有18例,4歲至12歲的患兒有7例,12歲至14歲的患兒有5例。60例患兒所患疾病類型有:25例患兒的疾病是與呼吸系統相關的疾病,18例患兒的疾病是與消化系統相關的疾病,12例患兒的疾病是與血液系統相關的疾病,15例感染性相關的疾病。在觀察組的患兒中,共有18例男童和12例女童,平均年齡(6.25±3.10)歲,入院時間(2.36±2.00)h。在對照組的患兒中,共有14例男童和16例女童,平均年齡(6.30±3.08)歲,入院時間(2.45±1.88)h。兩組患兒在本次研究中在兒童預警評分上具有可比性(P>0.05)。

1.2 方法

對照組的患兒按照患兒疾病的發展采取相應的治療措施,進行針對性地搶救。

觀察組患兒疾病的診治過程中,還會借助于兒童早期預警評分,利用這個預警評分系統來評估患兒整體病情,同時患兒的意識狀態、循環系統、呼吸系統是人體前三位的檢測指標,通過觀測患兒這三項重要指標的變化趨勢來判斷小兒病情的生理狀態,并判斷患兒是否出現危重癥病情惡化,以此初步判斷患兒是否會出現還未表現出來的危急重癥,并且根據患兒最終的評估結果來進行相應的搶救。評估方法如下表1:

表1 兒童早期預警評分

患兒評分最終結果評價:當患兒病情的最終病情評分是0~2分,則表示是患兒病情平穩,不需要進行特別的處置,定期巡視患兒病房,觀測患兒的病情變化;當患兒病情的最終病情評分是2-4分,則表示患兒病情存在潛在風險,患兒的病情還屬于較為危重,建議開通患兒的靜脈通道,醫生要每10分鐘查看一次患兒的病情,如果患兒病情變化較大,就要立即采取措施,來根據患兒的病情變化及時對癥治療,比如可以進行擴容補液,加大患兒吸氧濃度。當患兒病情的最終病情評分是4~9分,這表示患兒的病情極其危重,可能會隨時出現重大病情變化,所以要盡早開立兩條靜脈通路,醫生每5分鐘看護患兒一次,檢測患兒生命體征,并將搶救器械及藥物準備好,做到每15分鐘進行巡視患兒一次,根據患兒病情變化實施醫療處理[1]。

1.3 觀察指標

觀察患兒在不同評分下的搶救情況,所有患兒的死亡率、存活率,以及患兒的平均住院時間;觀察不同評分下的患兒治療的預后,即處于0~2分、2~4分、4~9分的患兒。

2 結果

2.1 兩組患兒在搶救上結果對比

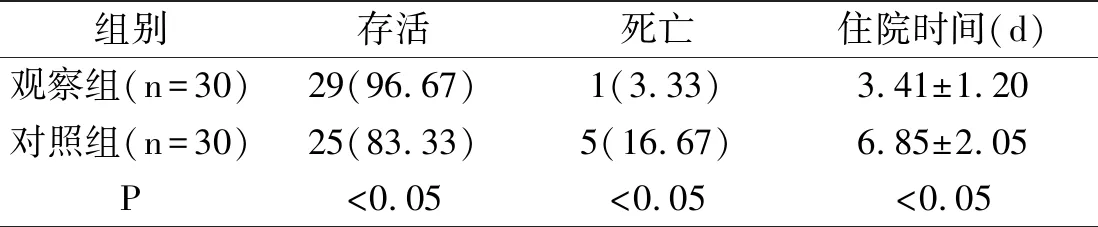

觀察組的30例患兒在兒童早期預警評分的早期病情評估的輔助下發生的存活率是96.67%、死亡率是3.33% 、住院平均時間是(3.41±1.20)d,與對照組常規救治方法下的相應指標(83.33%、16.67%、6.85±2.05)相比具有明顯的差異性(P<0.05),詳見表2。

表2 兩組患兒在搶救上結果對比[n(%)]

2.2 不同評分者的預后

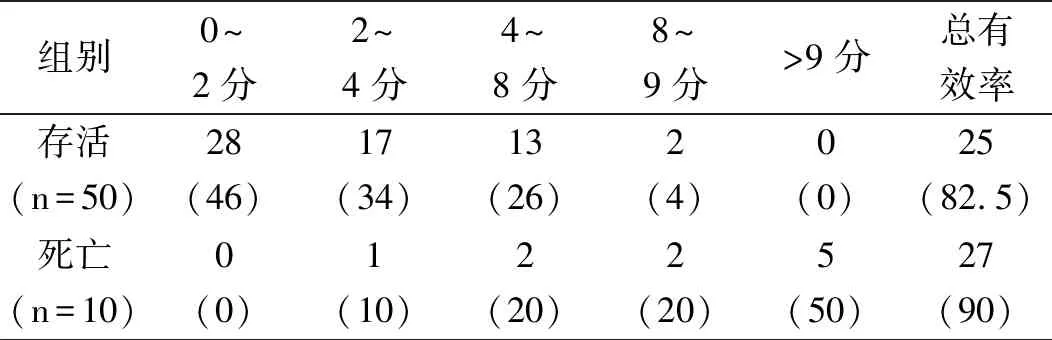

在50例存活患兒中,46%患兒病情評分為0~2分、26%患兒病情評分為2~4分、30%患兒病情評分為4~9分。在10例死亡患兒中,10%患兒病情評分為0~4分、20%患兒病情評分為4~8分、20%患兒病情評分為8~9分、50%患兒病情評分為>9分。詳見表3。

表3 不同評分患兒最終的治療預后[n(%)]

2.3 患兒去向與PEWS評分

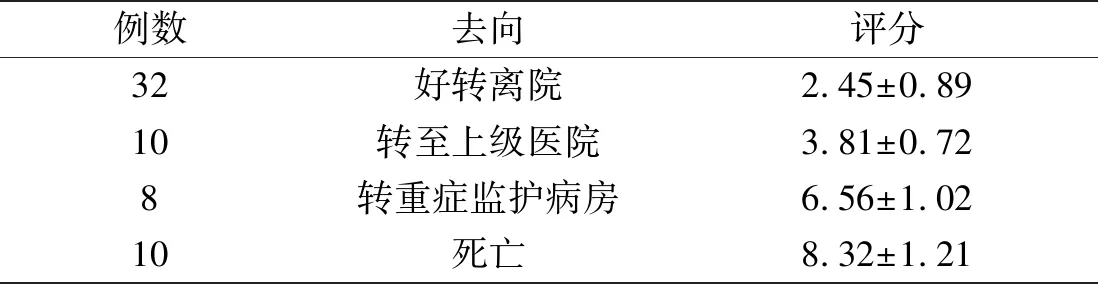

根據下表可知,60例患兒當中,有32例患兒在病情好轉后可以進行出院,10例患兒病情當地醫院無法控制轉至上級醫院進一步治療,而8例患兒則轉至我院重癥監護病房,10例患兒發生死亡。

在兒童早期預警評分上,轉至重癥監護病房的患兒病情評分與死亡患兒病情評分在統計學分析上差異無統計學意義(P>0.05),而轉入重癥監護病房患兒病情評分則與好轉后出院、病情無法控制轉上級醫院的部分患兒病情的兒童早期預警評分在統計學上差異均有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 患兒最終的去向與兒童早期預警評分

3 討論

隨著社會的進步,人們對于健康觀念以及醫學模式也在發生著重要變化,對醫務工作者的要求也在逐步提升,對病情的敏銳觀察以及預見疾病的發展走向逐漸成為醫務工作者的專業能力[2]。在兒內科,醫務工作者從患兒本身來獲得病情是有一定的難度的,因此選擇準確快速的病情評估手段十分重要。病情評估的準確程度直接關系到患兒醫療方案到有效性,關系到患兒疾病預后的發展走向。最近幾年來,醫院的臨床業務在不斷發展,醫務工作者對病情的觀察能力大有不同,對于兒科工作的實施,醫務工作者具有實踐性和周期性,要經過多次的臨床實踐磨煉才能夠慢慢提高。

在臨床當中,兒童早期預警評分具有其一定的應用優勢。這種評分系統在臨床當中能夠評估患兒的病情嚴重程度,可以有效結合患兒的行為意識、循環系統以及呼吸系統的這三大系統的評估結果,以此來初步掌握患兒病情的發展走向。與成年人相對照,兒童很難靠自己來描述整個的病情變化,如果患兒傳遞錯誤的病情信息,極容易延誤疾病的治療,最終導致患兒的死亡。在患兒常規的搶救當中,醫務工作者主要依靠自身的臨床經驗,并與檢查結果相結合,切實評估患兒的病情。這種評估病情的方法對醫務工作者的整體要求比較高,同時對于患兒病情的評估效率也比較低,患兒極容易發生死亡。而且這種常規的評估方法,不能讓醫務工作者及時發現患兒病情發展走向。在本次研究當中,觀察組的30例患兒在兒童早期預警評分的早期病情評估的輔助下發生的存活率是96.67%、死亡率是3.33% 、住院平均時間是(3.41±1.20)d,與對照組常規救治方法下的相應指標(83.33%、16.67%、6.85±2.05)相比具有明顯的差異性(P<0.05),這表明如果僅僅是采用常規的搶救方法,患兒的存活率可能較低,同時兒童的住院時間也比較長。通俗來講,醫務工作者可以參照評分量化患兒病情的變化,并以此來掌握、評估患兒的病情,以此來制定治療方案,調整救治順序,進而提高患兒疾病治療的有效率,減少患兒可能存在死亡率[3]。

在國外有文獻證明,利用兒童早期預警評分,對患兒的病情進行評分,可以有效地知曉患兒在住院期間采用此時的治療方案是否合適。還有文獻表明,當兒童早期預警評分≥3分的時候,患兒病情隨時發生惡化,這就提示醫務工作者處于該評分的住院患兒要多注意病情變化,做好轉至重癥監護病房的準備,為下一步診治提供參考。另外也有文獻認為,當兒童早期預警評分≥4分的時候,提示醫務工作者要進一步改進診治方案,或者將患兒立即轉至重癥監護病房進行下一步治療,如果沒有醫療條件的話,及時轉至上一級醫院。兒童早期預警評分在兒童普通病房當中可以對患兒的治療效果進行評估,能夠在患兒疾病的早期階段進行識別,并采取相應的干預手段,避免危重癥的發生。

綜上所述,在患兒診療過程中,對于患者的病情評估加入兒童早期預警評分,通過最終的病情評分結果來量化患者病情,提前做好應對準備,并初步估計患兒病情的危重程度,提前預知、判斷可能存在的潛在風險,能夠提高患兒整體的存活率,降低患兒的死亡率,并減少住院時間,最終讓患兒有一個好的預后效果[4]。