風險防范護理在急診科護理質量管理中的應用

朱 瑩

(南京市中心醫院 江蘇 南京 210008)

急診科一般收治病情緊急患者,科室患者情況復雜、病情發展變化較快,容易發生安全風險事件,對患者疾病治療造成不良影響[1]。為增加護理安全性、改善急診科護理工作質量,我院實施了風險護理防范措施,通過構建風險防控機制、實施安全監護和并發癥控制等多種措施,增加了風險事件處理能力,為患者生命安全提供保障。本文主要研究風險防范措施應用效果,相關內容論述如下:

1 資料及方法

1.1 一般資料

研究所用資料為我院急診科收治的患者120例患者,其中2019年12月31日前,使用常規護理的病例為60例;2020年1月1日~2020年12月31日期間使用風險防范護理的患者60例,患者分組、性別、年齡和疾病類型等信息如表1所示:

表1 兩組一般資料詳情表

分析表1,患者一般資料差異小,無統計學意義(P>0.05),存在可比性。

排除標準:臨床資料不完整患者;臨床護理配合度較低者;患者生命體征微弱者。納入標準:符合我院急診科室收治標準;患者本人及家屬同意;符合我院醫學倫理要求。

1.2 方法

對照組使用急診科常規護理方案,幫助患者取舒適臥床體位,并對患者病情進行評估,監護患者生命體征,并對病情變化進行記錄。當患者出現生命體征異常后,應立即通知主治醫生處理。

觀察組采取風險防范措施,強化風險控制能力,相關護理方法如下:

(1)組間管理小組

在對觀察組進行風險護理中,成立了風險管理小組,小組長由護士長兼任,小組成員為專業職稱護理人員,在護理工作開展前,對患者病情進行了全面評估,根據實際情況,制定針對性風險預防計劃。小組成員各司其職,強化自身安全護理意識,通過身體監護、安全護理和成果總結等多種方式,降低風險發生率。

(2)開展技能培訓

急診科護理的關鍵是控制風險,為實現上述目標,需要增加護理人員風險控制能力,對其專業技能進行培訓,增加護理工作開展水平。急診科室應組織護理人員參與應急演練,并對培訓結果進行記錄,納入到業績考核中,以增加護理人員重視程度。考核護理人員急救能力,增加相關人員工作責任心,對急救藥品、器械的使用情況進行指導,并注重優化急救護理流程。

(3)加強質量控制

做好質量控制工作,護理人員應做好基礎護理、應急處理,并對溝通服務的技巧進行明確,對觀察組患者進行全面指導,對護理工作中存在的問題進行糾正,增加安全控制能力,注重消除風險因素,使得護理風險事件發生率降到最低。對急診科護理工作質量進行評估,對影響護理風險的因素進行控制。

(4)完善管理制度

在急診科風險防范護理期間,完善了管理制度體系。護理人員是在全面規范的制度體系下,能夠做到認真履行規章制度,搶救準備工作更加規范合理,并且保證了時效性。期間對患者安全轉運制度進行升級,做好轉運患者監護,并準備了必要的搶救藥品與設備。

1.3 觀察指標

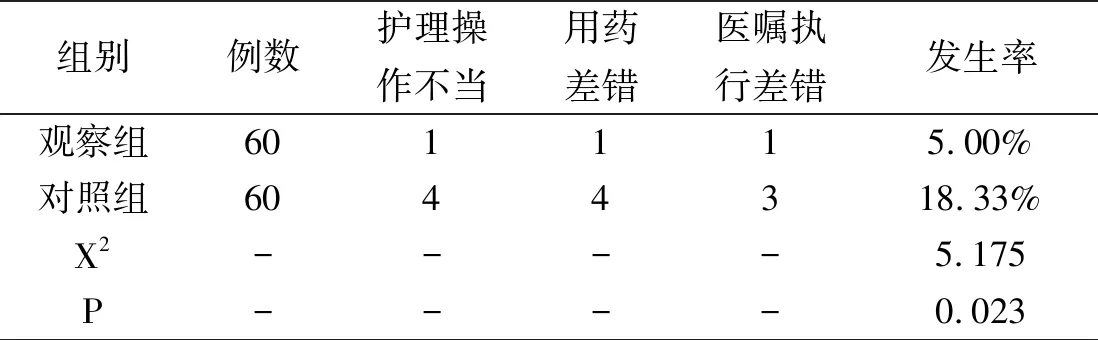

觀察兩組不良事件發生率,統計項目包括護理操作不當、用藥差錯、醫囑執行差錯;比較兩組護理質量和滿意度評分,其中護理質量主要觀察基礎護理、應急處理和溝通服務,每項評分均為100分,分值越高,表明質量越良好。滿意度評分項目100分,使用滿意度問卷調查表獲取評分指標。

1.4 統計學處理

2 結果

2.1 兩組不良護理事件發生率指標對比

觀察組出現護理操作不當、用藥差錯、醫囑執行差錯的例數低于對照組,差異顯著,有統計學意義(P<0.05),見表2:

表2 兩組不良護理事件發生率比較[n(%)]

2.2 兩組護理質量評分指標對比

觀察組對護理人員基礎護理、應急處理和溝通服務評分值提高,與對照組比較差異大,有統計學意義(P<0.05),見表3:

表3 兩組護理質量評分指標比較(分,

2.3 兩組護理滿意度評分比較情況

觀察組滿意度評分(97.56±1.47)分;對照組滿意度評分(96.68±1.08)分;對比后差異明顯,有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

在急診科中,年齡較大的危重急癥患者所占比例較高,患者存在病情發展變化快、情況緊急等特點。為提升護理質量、保證患者安全性,應做好風險管理,注重識別各種風險因素,將不良護理事件發生率降到最低。在急診科風險護理中,需要對患者病情進行全面評估,根據患者實際情況做好體檢工作。

例如,在本次急診護理中,相關人員針對顱內高壓患者進行護理,幫助患者取頭高位,頭部偏向一側15~30°;針對意識模糊患者,則需要去平臥位護理,確保頭部偏向一側。針對明顯休克癥狀患者,則幫助患者取中凹臥位,頭腳抬高30°。護理期間,工作人員密切監護了患者瞳孔、神志與血氧飽和度等生命體征,并對患者出現的緊急情況進行處理,構建了突發事件應急管理機制,第一時間為患者提供安全救護,以促進預后狀況良好,提高患者護理滿意度[2]。

當患者處于嚴重昏迷狀態時,護理人員應做好口腔、鼻飼和尿管護理,并幫助患者翻身,預防壓瘡。針對呼吸支持患者而言,護理人員應仔細檢查導管是否通暢,并觀察患者生命體征,做好數據記錄。風險預防護理期間,應重點做好風險因素識別,對急診科常見風險類型進行歸類。并采取針對性措施,控制不良事件發生。此外,為提升護理質量和滿意度評分,護理人員總結了急診科常見風險發生原因,根據具體風險因素,制定了有效的護理方案,以下對護理風險類型進行總結:

首先是病情進展評估風險。一般情況下,急診科患者病情復雜、病情進展變化快,在短時間內,家屬和病人未能對基礎癥狀描述清楚。相關問題存在會增加漏診和誤診風險,使得并發癥控制難度加大。其次是操作風險。尤其是冬季期間就診,受到衣物條件限制,在構建靜脈通道、靜脈采血和洗胃護理時,增加了護理操作難度,在對患者進行搶救護理時,會錯過最佳時機。此外,部分患者護理經驗和技能不足,也會增加護理風險。最后是風險管理制度問題,以往急診科護理中,風險管理制度體系不健全,未能對相關人員的職責進行明確劃分,護理管理的整體效率低下。加之,急診科護理風險因素較多,部分患者難以獲得優質護理支持,降低了患者滿意度。

急診科護理人員應增加自身安全意識,通過風險預防管理措施,提升急診科護理工作開展水平。具體工作中,可組建風險護理管理小組,對各項工作進行統籌管理,并制定與患者實際情況相符合的護理計劃,增加護理工作有效率。此外,護理人員應自覺接受技能培訓,不斷提高自身工作能力,為患者健康提供保障與支持。期間,積極做好質量控制,并完善了風險管理機制,使得急診科處理應急突發事件的能力明顯提升。經過風險防范護理后,觀察組基礎護理(90.45±2.58)分、應急處理(92.36±1.85)分、溝通服務(94.57±5.64)分,指標優于對照組。經過對比后,觀察組滿意度評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)[3]。

急診科護理工作的特點是工作量大、涉及范圍廣與風險強度高,收治的患者病情危重、復雜多變,倘若出現護理措施落實不到位問題,會降低臨床護理質量,增加患者風險性。因此,我院急診科加強了針對護理人員的專項培訓,對其風險意識進行強化,并將風險管理措施應用在工作各環節中,使得常規護理風險事件發生率明顯降低。相關護理方案應用后,也在一定程度上降低了護患矛盾糾紛,有利于提高急診科整體護理質量。

我院急診科對護理人員進行了考核,重點考核項目為護理人員對風險事件的控制能力,對護理人員在巡視、輸血輸液、給藥和搶救儀器使用方面進行了考核,明確相關人員對風險的預防能力,并采取針對性措施,為急診科患者提供優質護理方案,致力于將護理風險發生率降到最低。此外,在護理過程中,也應考慮患者自身因素造成的風險事件。相關風險具有不可預見性特征,護理人員應觀察患者身體與心理狀況變化,對患者的冒險行為和不健康生活方式進行糾正,并注重培養其治療自信心,避免患者出現消極情緒,影響護理效果。

在風險防范護理中,相關人員也應注重完善管理制度,根據急診科護理流程,組織相關人員參與技能培訓,增加風險管理能力。同時,增加安全意識和風險預防能力,并對影響護理質量的因素進行識別,采取科學的風險控制手段,使得急診科護理工作邁上新的臺階。在風險控制中,相關人員應重視規范書寫文書,并對存在的護理質量問題進行改進,以增加急診科護理工作能力[4]。此外,在風險防范護理措施的應用中,相關人員應對風險點進行嚴格控制,做好管理監督工作,以提高患者滿意度,確保安全性。

綜上所述,在急診科護理質量管理中,使用風險防范護理措施產生的效果十分明顯,可降低不良癥狀發生率,提高護理質量和護理滿意度。鑒于風險護理措施具有較高的臨床應用價值,相關人員應對其進行推廣,以此改善急診科臨床護理水平,為患者康復治療提供保障。