協同護理模式在老年糖尿病護理中的應用

王 靜

(北京市大興區(qū)舊宮醫(yī)院 北京 100076)

就糖尿病疾病治療,臨床多關注的是血糖數值的控制與改善,這是ADA、EASD二者共同研究形成的結論,不管采取何種治療措施,均將降糖作為主要目標。糖尿病屬于常見內科疾病,且隨著人們生活水平的提升,生活習慣的改善,患病比例逐漸增高,其中Ⅱ型占比高達92.0%[1]。老年糖尿病會增加患者痛苦,臨床治療階段提升患者生活質量十分有必要[1]。本文研討的是協同護理在老年糖尿病患者群體內的應用,報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

本次研究選取了80例老年糖尿病患者,均為我院2019年2月-2020年2月期間收治。本次研究根據護理方案不同,劃分出觀察組與對照組(各40例)。對比兩組患者年齡、性別比、病程、學歷等一般資料,差異不明顯,不具備統計學意義(P>0.05)。一般資料中,觀察組有男性患者18例,女性患者22例;患者年齡在28-82歲之間,平均年齡(53.09±2.20)歲。對照組中有男性患者19例,女性患者21例;患者年齡在29-80歲之間,平均(54.02±3.51)歲。本次研究征得患者家屬同意,并簽訂了知情同意書。

1.2 納入和排除標準

納入標準:(1)經臨床檢查確認所有患者具與《中國2型糖尿病防治指南(2013年版)》[5]中診斷標準相符合,并確診為2型糖尿病患者;(2)年齡不低于60周歲;(3)患者均有比較清醒的神志,可在臨床研究中積極配合。排除標準:(1)患者精神方面存在障礙;(2)患者伴血液系統疾病或存在惡性腫瘤;(3)合并心腦血管疾病,如腦卒中、冠心病、高血壓等疾病;(4)研究中期因某些因素而無法堅持退出研究者[2]。

1.3 研究方式

1.3.1對照組實施常規(guī)護理,對患者的血壓/血糖進行測量并記錄,主要護理內容包括:用藥、宣教、飲食、心理等方面。

1.3.2觀察組在對照組的基礎上開展協同護理干預,主要包括以下幾個方面,(1)養(yǎng)成良好的飲食習慣。患者入院后全面調查患者飲食情況,結合患者體檢指標制定了低鹽低脂食譜。為了配合治療,培養(yǎng)患者少食多餐的飲食習慣,并適當增加鈣、鉀、鎂等微量元素的攝入量。結合血液檢查指標,調整患者食譜;(2)健康教育。根據患者文化水平,護理依從性,病情知曉率,將患者劃分為不同層次,并開展針對性的健康教育;(3)足部護理。針對有糖尿病足癥狀的患者,日常護理中觀察足部特征,判定是否有腫脹、疼痛,或者神經功能是否存在障礙。如果患者足部出現組織潰爛,則需要進行剔除護理,當暴露出肉芽后進行清洗(臭氧水),然后再患處敷上胰島素紗布。每日用40°溫水泡腳3次,并重復以上護理內容。及時為患者修剪手腳指甲,避免細菌從腳部潰爛部分侵入;(4)心理護理。考慮到老年患者受到各種慢性疾病困擾,并由此出現抑郁、焦躁等負面情緒。護理人員應該才緩解患者壓力做起,適當增加護患交流頻率,講解糖尿病及護理相關知識,讓患者積極配合醫(yī)護人員工作;(5)運動護理。鼓勵患者進行適當運動,結合患者機體功能制定相應的訓練計劃,嚴格控制運動量和運動時長,如果患者出現胸悶、頭暈、惡心等不良反應立即停止運動,待癥狀緩解后視病情決定運動情況;出院后根據患者的喜好對其提供運動指導,可建議其選擇快走、跑步、太極、廣場舞等有氧鍛煉。指導患者運動過程中要根據自身耐受度合理確定,避免在空腹狀態(tài)下運動;(6)環(huán)境護理。合理控制病房溫度(22~25℃)、濕(50%~60%),避免在病房內制造出大的噪音,保證護理操作輕柔,特別是夜間要在巡防過程中盡量減小說話聲,防止影響患者正常休息[3-4]。

1.4 評價指標

(1)比較兩組患者干預前后血糖指標(空腹血糖、餐后2h血糖)和自我管理能力。選擇自我護理能力量表(ESCA)對患者自我管理能力進行評分,量表共包括42個條目,分值從0分到4分不等,總分范圍為0~172分,患者自我管理能力與分值為正比例關系;(2)采用SF-36量表從生理功能、生理職能、情感職能、社會功能、傷口疼痛、總體健康等方面對兩組生活質量進行評分,各維度總分為100分,得分與生活質量成正比;(3)采用焦慮自評量表(SAS)和抑郁自評量表(SDS)評估兩組不良情緒,SAS評分總分為100分,以50分為臨界值,分值越高說明患者焦慮情況越嚴重;SDS評分總分為100分,以53分為臨界值,分值越高說明患者抑郁情緒越嚴重;采用匹茲堡睡眠質量指數(PSQI)對患者的睡眠質量進行評分,共包括7個條目,每個條目從0分至3分不等,總分為21分,患者睡眠質量與分值為反比例關系[5];(4)選擇我院自制的滿意度調查表調查患者的護理滿意度,滿分為100分,劃分為很滿意(>80分)、一般滿意(60~80分)和不滿意(<60分)三個級別。

1.5 統計學分析

2 結果

2.1 兩組患者治療后血糖數值對比

治療前,就血糖數值對比,兩組數值基本相似,P>0.05;實施了不同的治療方案之后,各項血糖指標觀察組數值更加接近規(guī)定標準值,P<0.05,詳見下表1。

表1 兩組血糖控制情況對比

2.2 兩組患者SF-36量表評分對比

實施1個月的護理措施后,觀察組SF-36量表評分各項指標均優(yōu)于對照組(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者SF-36量表評分對比

2.3 比較兩組護理前后不良情緒評分和睡眠質量評分

護理前兩組患者各項評分無統計學差異(P>0.05),護理后不良情緒評分均有所降低,睡眠質量評分均提高,且觀察組相關評分改善程度更大(P<0.05),見表3。

表3 兩組護理前后不良情緒評分和睡眠質量評分對比[n,(分,

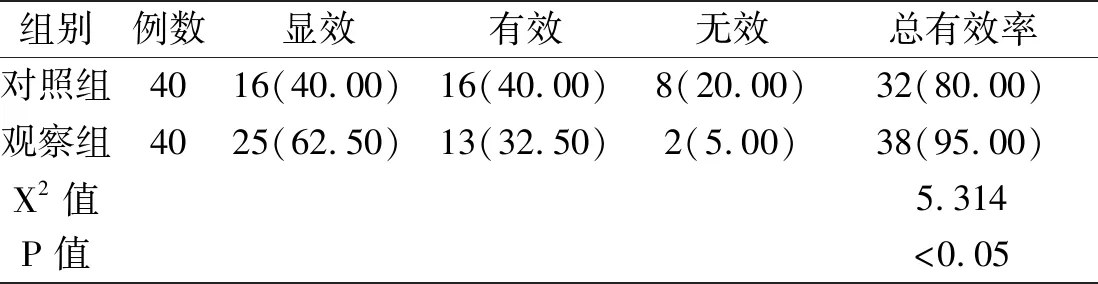

2.4 比較兩組護理滿意度

與對照組相比,觀察組患者護理滿意度更高(P<0.05),見表4。

表4 兩組護理滿意度對比[n,(%)]

3 討論

臨床上常見2型糖尿病,該疾病病程漫長,臨床癥狀為血糖水平異常增高,發(fā)病后患者會表現出疲乏、多尿、口渴等臨床癥狀,對患者身心健康產生較大威脅。2型糖尿病常發(fā)于老年群體,隨著近些年我國人口老齡化的發(fā)展,2型糖尿病發(fā)病率也呈現出不斷增加趨勢,逐漸成為對廣大居民身體健康產生較大危害的公共衛(wèi)生問題[6]。臨床當前尚未明確2型糖尿病的發(fā)病機制,且對于該類疾病也無有效根治手段。臨床在治療過程中主要選擇注射胰島素、口服降糖藥等方法,患者的血糖水平可得到一定程度控制。但因該疾病病程較長,極易導致患者產生不良心理情緒,逐步降低自我管理能力,對血糖控制產生較大影響,所以需在治療過程中配合有效的護理措施,以達到控糖效果[7]。常規(guī)護理干預主要側重入院后對患者進行健康宣教,通過患者逐步對疾病相關知識提高認知來緩解由陌生的住院環(huán)境帶來的緊張情緒,但常規(guī)護理對患者的負面情緒和較低的自我管理能力在控制血糖方面的不利影響,因此也往往達不到預期護理效果。近些年臨床護理中開始逐漸引入協同護理模式,主要是在責任護理基礎上,融合“護患協同合作”理念,強調在護理過程中護理人員和患者共同參與,讓患者從被動接受護理措施轉換為參與主動參與護理者。和常規(guī)護理相比,協同護理模式完全尊重患者的意愿,可充分激發(fā)患者配合的積極性,護士擔任護理過程中的指導者,患者及家屬對護理措施進一步落實[8]。

本文通過研究得出,觀察組接受協同護理后其自我管理能力相對更高(P<0.05),說明患者共同參與協同護理,對其掌握健康知識的程度、自我護理技能提升均明顯有利;對比可知,研究組患者的血糖水平在護理后均比對照組顯著更低(P<0.05),說明協同護理使患者提高了自我管理能力,血糖也因此得到有效控制。觀察組SAS、SDS、PSQI評分在護理后相對更低,生活質量各維度比對照組明顯高(P<0.05),說明心理護理可鼓勵患者積極配合治療,飲食和運動護理可控制體重,環(huán)境護理可使治療環(huán)境給患者帶來的風險降低,使患者能放松身心接受治療,使病情給患者生活質量、睡眠和心理帶來的不利影響有效減輕。研究顯示,觀察組護理滿意度米更顯更高(P<0.05),說明協同護理模式可在臨床落實護理措施的過程中鼓勵患者共同參與,通過護理人員和患者的交流溝通,提高患者的信任度,因此對該護理模式也更加滿意。

綜上所述,臨床對老年糖尿病患者的護理過程中選擇協同護理可較大程度提高患者自我管理能力,由疾病帶來的負面情緒顯著緩解,生活質量和睡眠質量也更優(yōu),達到有效控制血糖的目的,可在臨床護理中合理推廣應用。