掌側鎖定鋼板內固定術在橈骨遠端骨折患者中的應用效果

吳 杰

沈陽醫學院附屬中心醫院手外科,遼寧沈陽 110024

松質骨、皮質骨交界且距離橈骨遠端關節面3 cm的地方,屬于橈骨遠端,經解剖學研究發現,橈骨遠端非常薄弱,在暴力下極易發生骨折,骨折易在青壯年、老年女性中發生[1]。但近年來我國行業類別逐漸增多,危險行業如建筑、高空架線等,導致橈骨遠端骨折患者發生率逐漸提升[2]。骨折發生后,應立即到相關醫院進行治療,否則會影響后期骨折斷端愈合,導致手部畸形、橈骨長度失常等不良情況,進而影響到患者腕部正常功能。 臨床上治療本病以手術治療為主,但到底使用哪種手術方式效果較為理想, 尚無明確定論。本研究認為鎖定鋼板內固定術中是,實施掌側入路的效果較好,此入路方式能夠減少術中出血量,同時縮小創傷面,內部定還能清除碎骨,并補足橈骨長度[3]。基于此,本研究以84 例患者為對象,探討掌側鎖定鋼板內固定術在橈骨遠端骨折患者中的應用效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2019年9月至2020年8月沈陽醫學院附屬中心醫院收治的84 橈骨遠端骨折患者為研究對象,采用摸球方法將其分為對照組和觀察組,每組各42 例。 對照組中,男20 例,女22 例;年齡30~78 歲,平均(50.45±2.34)歲;致傷原因:高墜傷11 例,車禍10 例,摔傷9 例,機器損傷12 例。 觀察組中,男19例,女23 例,年齡31~77 歲,平均(50.40±2.28)歲;致傷原因:高墜傷8 例,車禍12 例,摔傷10 例,機器損傷12例。兩組的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。 本研究經沈陽醫學院附屬中心醫院醫學倫理委員會批準,患者均知情同意。 納入標準:①經CT、MRI 等診斷后,確診為橈骨遠端骨折;②骨折發生不超過2 h;③無骨折史。排除標準:①拒絕參與研究者;②合并血管神經損傷者; ③合并高血壓、 糖尿病、腎功、肝功不全者;④精神狀態異常者。

1.2 方法

兩組均實施鎖定鋼板內固定術。

對照組采用背側入路,操作步驟如下。 對患者骨折處局部皮膚進行消毒, 全麻后將患側肢體外展,做縱向切口,切口方向沿著橈骨縱軸行進,朝著近端延長,長度為8 cm;找到拇指伸肌腱鞘,行剖開操作;找到拇指長肌腱進行牽拉, 朝著橈側牽拉, 剝離第2、4肌腱鞘管,剝離后將其牽拉到兩側,將遠端背側面完全露出,對骨折斷端進行復位、固定操作,然后實施縫合、消毒等處理。

觀察組采用掌側入路,操作步驟如下。 患側肢體外展,同時進行局部消毒、全麻處理,找到Henry 切口,此為掌側經典切口,沿著切口做豎向剖切,對橈動脈、橈側腕屈肌實施鈍性分離操作,在橈側動脈處繼續向下,是旋前方肌充分暴露;橈骨端止點向前5 mm處行切斷操作, 將尺側翻轉過來充分暴露骨折斷端,將碎骨、滲出液清除后,牽引斷端復位促使橈骨恢復原有高度,恢復掌傾角、尺傾角的角度,直至牽引復位到解剖位置,克氏針固定骨折部位;本次選擇的患者均存在斷端骨缺損情況,因此需要填充人工骨,或選用自體骨,同時用T 型鋼板將填充骨和斷端固定。 第一步加壓螺釘對鋼板進行固定,但不做加壓操作。 第二步在定位器引導下找到遠端骨質比較疏松的地方,用4 枚鎖定釘進行固定,同時探查螺釘、鎖定釘位置是否正確、是否穿出關節面。 第三步回到加壓螺釘處行加壓操作,使橈骨與鋼板緊密切合,為保證鋼板牢固性,需在近端固定2 枚鎖定釘。

1.3 觀察指標及評價標準

比較兩組患者的骨折復位質量、疼痛程度、腕關節功能、手術時間、住院時間、愈合時間及出血量。①測量兩組患者的骨折復位質量:包括尺偏角、掌傾角、橈骨高度[4]。②評估患者術后疼痛程度:采用視覺模擬評分法(visual analogue scale,VAS),總分10 分,評分與患者疼痛程度成正比;③測量患者腕關節活動度和握力[5]。腕關節活動度分為背伸、橈屈、尺屈方向的測量,背伸測量:矢狀面,量角器軸心位腕關節掌側(與第三掌骨成一線),固定臂緊貼前臂掌側中線,活動臂緊貼掌面正中;橈屈正面測量,量角器在軸心位腕關節背面腕骨的重點,固定臂位于前臂的中線,活動臂位于第三掌骨;尺屈方位正面測量,量角器軸心位腕關節背面腕骨的中點,固定臂位于前臂的中線,活動臂位于第三掌骨。握力測量:準備一個彈簧測量裝置,患者手握彈簧,記錄儀器上的握力標準。④記錄圍手術期患者相關指標,手術時間、住院時間、愈合時間及術中出血量[6]。

1.4 統計學方法

采用SPSS 24.0 統計學軟件進行數據分析, 計量資料用均數±標準差(±s)表示,組內多時間整體比較采用單因素方差分析, 組內兩兩比較采用t 檢驗,兩組間比較采用t 檢驗;計數資料用率表示,組間比較采用χ2檢驗,以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組骨折復位質量的比較

治療前兩組的橈骨高度、掌傾角、尺偏角比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后兩組的橈骨高度、掌傾角及尺偏角均大于治療前, 且觀察組橈骨高度、掌傾角及尺偏角大于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表1)。

表1 兩組骨折復位質量的比較(±s)

表1 兩組骨折復位質量的比較(±s)

組別 橈骨高度(mm) 掌傾角(°) 尺偏角(°)對照組(n=42)治療前治療后t 值P 值觀察組(n=42)治療前治療后t 值P 值9.15±0.64 11.95±0.36 24.712<0.001 11.32±0.57 13.45±0.63 16.248<0.001 15.24±1.20 20.63±1.24 20.433<0.001 t 治療前組間比較值P 治療前組間比較值t 治療后組間比較值P 治療后組間比較值9.16±0.52 13.96±0.31 51.384<0.001 0.079 0.469 27.419<0.001 11.35±0.58 15.10±0.75 25.633<0.001 0.239 0.406 10.917<0.001 15.26±1.19 23.36±2.15 21.362<0.001 0.077 0.470 7.128<0.001

2.2 兩組腕關節功能的比較

術后觀察組握力、腕關節活動度均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表2)。

表2 兩組腕關節功能的比較(±s)

表2 兩組腕關節功能的比較(±s)

腕關節活動度(°)掌屈 背伸 橈偏 尺偏組別 例數 握力(患側/健側,%)對照組觀察組t 值P 值42 42 85.63±3.14 88.15±4.12 5.153 0.005 85.45±3.75 89.56±5.73 5.943 0.001 87.96±4.12 90.41±3.14 3.894 0.027 88.96±3.14 91.57±5.17 4.796 0.023 75.48±3.15 82.45±5.27 7.357<0.001

2.3 兩組VAS 疼痛評分的比較

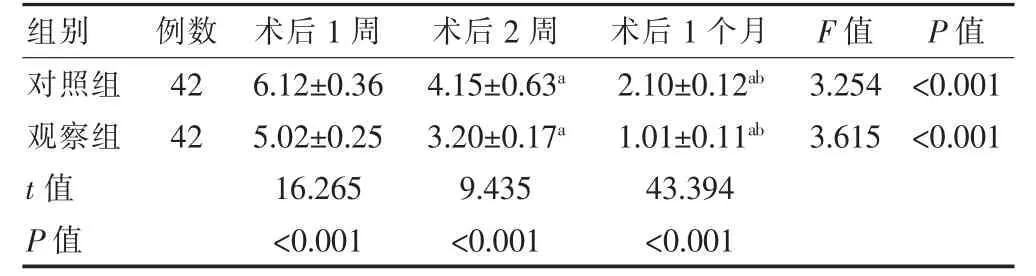

觀察組術后1、2 周及1 個月VAS 疼痛評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。對照組術后1、2 周及1 個月VAS 評分比較,差異有統計學意義(P<0.05);對照組術后2 周VAS 評分低于術后1 周,差異有統計學意義(P<0.05);對照組術后1 個月VAS 評分低于術后1、2 周,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組術后1、2 周及1 個月VAS 評分比較,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組術后2 周VAS評分低于術后1 周,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組術后1個月VAS 評分低于術后1、2 周,差異有統計學意義(P<0.05)(表3)。

表3 兩組VAS 疼痛評分的比較(分,±s)

表3 兩組VAS 疼痛評分的比較(分,±s)

注 與本組術后1 周比較,aP<0.05; 與本組術后2 周比較,bP<0.05;VAS:視覺模擬評分法

組別 例數 術后1 周 術后2 周 術后1 個月 F 值 P 值對照組觀察組t 值P 值42 42 6.12±0.36 5.02±0.25 16.265<0.001 4.15±0.63a 3.20±0.17a 9.435<0.001 2.10±0.12ab 1.01±0.11ab 43.394<0.001 3.254 3.615<0.001<0.001

2.4 兩組圍手術期指標的比較

觀察組手術、住院及愈合時間均短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組術中出血量少于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表4)。

表4 兩組圍手術期指標的比較(±s)

表4 兩組圍手術期指標的比較(±s)

組別 例數 手術時間(min)術中出血量(ml)住院時間(d)愈合時間(d)對照組觀察組t 值P 值42 42 46.15±3.24 35.42±2.10 18.010<0.001 68.45±4.15 53.14±3.14 19.066<0.001 8.50±0.52 5.63±0.35 29.673<0.001 65.58±3.14 47.85±4.15 22.080<0.001

3 討論

橈骨遠端骨折是位于手部的一類骨折,常見于骨質疏松的老年人, 但現階段我國高危行業逐漸增多,外部暴力導致的橈骨遠端骨折患者不斷增多。橈骨遠端關節面3 cm 以內的地方,是解剖學薄弱位置,當外力沖擊后松質骨、 皮質骨會出現松動并相互碰撞,極易形成粉碎性骨折,嚴重影響患者的腕關節功能[7]。及時治療是控制患者病情的關鍵,但很多患者擔心腕部經手術后無法恢復正常,因此多選擇保守治療,治療效果并不理想。

為解決橈骨骨折后愈合不良、 畸形率高等問題,臨床進行多種手術嘗試,其中鎖定鋼板內固定術的效果較為良好。此術式有兩種入路方式,即背側、掌側入路,本研究就分析的是兩種入路方式對患者腕關節愈合的影響[8]。

本研究對比掌側、背側兩種入路內固定術結果顯示,治療后觀察組橈骨高度、掌傾角及尺偏角大于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。 觀察組術后握力、腕關節活動度均大于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。 觀察組手術、住院及愈合時間均短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組術中出血量少于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。 通過結果可知,鎖定鋼板內固定術中,掌側入路的效果良好,不僅能縮短治療時間、減少患者出血,還能最大程度地恢復患者的掌傾角、尺偏角及橈骨高度,同時術后使患者疼痛感快速消退,并恢復腕部功能,此外能在一定程度上改善術后患者的生活質量[9-10]。 分析產生上述良好效果的原因:與背側入路相比,掌側入路已經贏在第一步“切口的選擇”上,經典的Henry 切口有效減少手術創傷,切口入路為肌間隙,將旋前方肌剖開后經過相關操作,就能使骨折部位暴露,加上掌側的軟組織很多,在鋼板固定后可完全覆蓋,肌腱、鋼板間基本不會出現磨損情況,有效減少患者術后肌腱炎的發生風險;通過掌側入路延伸至橈骨遠端,會找到一個光滑、平整的平臺,這對內固定鋼板的放置于固定非常有利,且掌側不是應力集中部位,鋼板固定后不易松動;掌側入路還能通過掌傾角的測量,保證螺釘旋入時位置正確,不會插入到關節間隙中,有效避免血管神經、正中神經等受到損傷[11-12]。 此外,本研究結果還顯示, 觀察組術后1、2 周及1 個月VAS 疼痛評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。 對照組術后1、2 周及1 個月VAS 評分比較,差異有統計學意義(P<0.05);對照組術后2 周VAS 評分低于術后1 周,差異有統計學意義(P<0.05);對照組術后1 個月VAS評分低于術后1、2 周,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組術后1、2 周及1 個月VAS 評分比較, 差異有統計學意義(P<0.05);觀察組術后2 周VAS 評分低于術后1 周,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組術后1個月VAS 評分低于術后1、2 周, 差異有統計學意義(P<0.05)。 提示掌側入路內固定手術能夠有效減輕患者的術后疼痛感,且隨著時間的推移,患者創傷逐漸愈合,疼痛程度是逐漸下降的。

盡管掌側入路鋼板內固定術有諸多優勢,但手術也需要輔助設備,如C 臂機X 線透視,在透視狀態下施術者視野清晰,在切開、復位、內固定等操作時精準度較高,基本能使骨折斷端恢復正常的解剖關系[13-15]。在韓炯等[16-17]的報道中,以76 例橈骨遠端骨折患者為對象,分為對照組、研究組,分析掌側入路鋼板內固定術的效果,結果與本次研究一致。

綜上所述,鎖定鋼板內固定術治療橈骨遠端骨折患者中,掌側入路手術能夠有效改善患者骨折復位情況,增加掌傾角、尺偏角,同時改善患者腕關節功能,減少疼痛程度、手術時間及術中出血量,值得推廣。