中國文化產業空間集聚特征研究

趙 婷 ,孫a維峰 ,張b秀娟b

(a.運城學院 音樂系;b.經濟管理系,山西 運城04400)

近年來,隨著國家的大力支持,文化產業大發展。主要原因可從需求和供給的角度來分析。從需求的角度看,隨著人們生活水平的提高,對文化產品這種精神層次的需求越來越大。正如習近平總書記在十九大報告中指出的,滿足人民過上美好生活的新期待,要“推動文化事業和文化產業發展”①。但是,中國文化產業的發展呈現了明顯的東部、中部和西部三個階梯的發展模式,具有顯著地向東部地區集聚的趨勢,文化發展的不平衡與區域經濟發展格局基本一致。在這種情況下,對文化產業空間集聚特征的研究也引起了學者們的興趣。相關研究主要集中在文化產業的經濟效應、運行機制、影響因素等方面,但研究結果不盡一致②。本文與以往研究不同的地方在于,本文不僅測算了中國文化產業的總集聚水平以及文化產業的空間分布,還利用Jacquemin and Berry熵指數分解法把文化產業的總集聚度分解為區域間文化產業集聚程度和區域內文化產業集聚程度,能夠使我們更清楚地了解文化產業總集聚程度變動的原因。

一、文獻評述

在中國文化產業快速發展的同時,也出現了顯著的區域發展不平衡現象。以2018年文化產業從業人數為例,2018年全國文化產業從業人數總計2055.8萬人,占全國總就業人數的2.65%。但其中,僅東部地區文化產業從業人數就占了全國文化產業從業人數的60.11%;東北地區、中部地區和西部地區加起來僅占全國文化產業從業人數的39.89%,區域差異明顯。從增長的角度看,也存在明顯的區域差異,2008—2018年間,全國文化產業從業人數從1008.22萬人增長到2055.8萬人,增長了103.9%。其中,東部地區文化產業從業人數增長了81.99%;西部地區增長143.59%;中部地區增長最快,達到了206.6%,而東北地區僅增長了2.84%1本文所使用的相關數據來源于歷年《中國文化及相關產業統計年鑒》,以下同。。

文化產業的快速發展以及在發展過程中存在的區域不均衡現象也吸引了學者們的研究興趣。相關研究可分為如下幾個方面:

一是測度文化產業的空間集聚度。中國文化產業具有明顯的空間集聚現象③;文化產業的聚集具有明顯的東部地區高、西部地區低的區域差異④;東部地區文化產業集聚是全國總集聚度的主要部分⑤。邱刪利用多個指標對中國文化產業集聚度進行測算,發現存在明顯的區域不均衡現象⑥。秦東方和山紅梅認為,中國文化產業的空間集聚水平呈下降趨勢⑦。

二是從全國的角度研究了文化產業集聚的經濟效應。文化產業的集聚對文化產業的增長具有顯著的促進作用⑧⑨。文化產業的集聚對區域經濟增長具有促進作用,但存在明顯的區域差異⑩?。文化產業的集聚對區域創新能力有重要影響?。從城市化經濟的角度看,文化產業集聚有助于提高文化企業的生產率?。作為一種典型的綠色經濟,文化產業集聚與綠色經濟效率之間呈現出顯著的“U”型關系?。

三是探討文化產業集聚的影響因素。地理條件、文化資源稟賦、運輸條件、經濟狀況都對文化產業集聚具有影響,后兩者的作用更關鍵④。王猛和王有鑫利用35個大中城市的數據發現,影響東部城市和西部城市文化產業集聚的因素是不一樣的?。利用安徽省的數據,高長春和江瑤發現,知識產權保護能夠促進文化產業集聚程度的提高?。

四是對某個地區文化產業集聚的相關研究。一些學者還具體測度了某些省份文化產業的集聚情況,如梁君和陳顯軍對廣西文化產業的集聚度進行了具體測度?;戴鈺在測度湖南文化產業集聚度的基礎上探討了其影響因素?;喻莎莎分析了河南省文化產業集聚的特征?;張錦分析了河南文化產業集聚的實踐模式?;荊立群和薛耀文以山西為例分析了資源型地區文化產業空間集聚的特征?。

二、中國文化產業的總集聚水平

本文借鑒產業經濟學中測度行業壟斷程度的集中度指數CRn來測度中國文化產業的總集聚水平,其計算方法是文化產業內產值最大的n個地區占文化產業總產值的比重,計算公式如下:

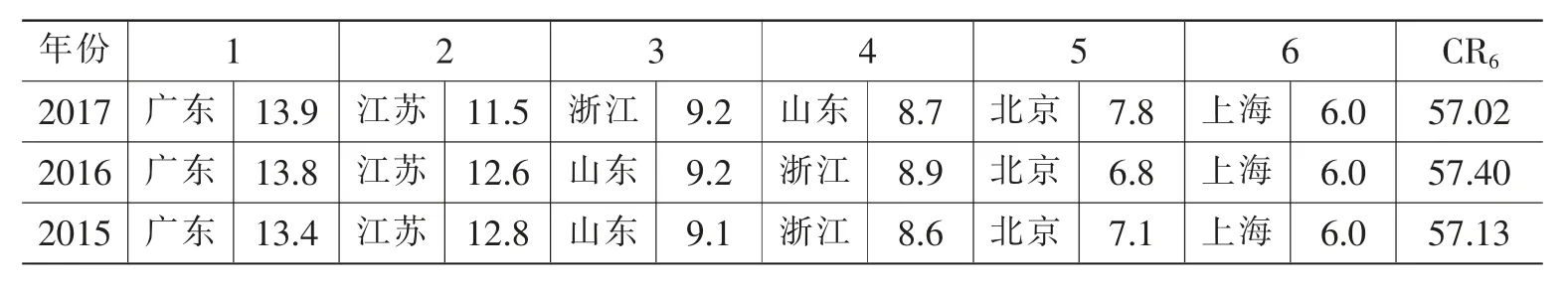

這里,CRn為文化產業的總集聚度,Yi表示某個地區文化產業的產值,N為省份數。本部分選取2015—2017年中國大陸31個省份文化及相關產業的數據進行分析,計算結果見表1。

表1 中國文化產業的整體集聚度

通過計算可以發現,2015—2017年這3年間,文化產業產值比重排名前6的省市保持不變:廣東、江蘇、浙江、山東、北京和上海,這6個省市的位次也少有變化。排名第一的是廣東省,廣東的文化產業產值接近全國文化產業產值的七分之一。東部6省市連續3年CR6指數超過57,表明這6個省市的文化產業產值占全國文化產業產值的比重為57%;與之相比,排名后6位的6個省市的文化產業產值占全國文化產業產值的比重僅為1.78%。可以認為,中國文化產業的整體集聚程度非常高,并且主要是向東部地區集聚。由于無法獲得2018年各地區文化產業產值情況,所以表1沒有計算2018年中國文化產業的總集聚度。作為替代,我們試著以營業收入代替產值來計算2018年的文化產業CR6。結果表明,以營業收入計算的CR6值更高,達到了64.7,并且排名前六位的地區仍是廣東、江蘇、北京、浙江、上海、山東,只不過排名順序發生了變化。

三、中國文化產業的空間分布

本文采用區位熵指數來測度中國文化產業的相對集聚水平。區位熵主要用來衡量區域經濟的空間分布情況,計算方法是用某個地區文化產業產值占地區生產總值的比重除以全國文化產業產值占全國國內生產總值的比重。所以,區位熵指數實際上是一個比率的比率,能夠反映中國文化產業的空間分布情況。其計算公式為:

這里,LQi為某個地區文化產業的區位熵指數,Yi為某個地區的文化產業產值,GDPi為某個地區的地區生產總值,Y為全國文化產業產值,GDP為全國的國內生產總值。區位熵指數大于1,表明該地區文化產業發展速度較快,文化產業產值占地區生產總值的比重超過了全國水平,集聚化程度較高;反之,則表明該地區文化產業集聚程度較低。計算結果見表2。

表2計算了中國大陸31個省、市、自治區文化產業的區位熵指數。從中可以看到,北京的區位熵指數遙遙領先,除2016年接近于2之外,2015年和2017年都超過了2。連續三年區位熵指數大于1的地區僅北京、上海、浙江和廣東4個地區;湖南和天津在2015年和2016年大于1,但到了2017年則降低到1以下;福建則是2015年大于1,2016年和2017年都小于1;其他地區則是連續三年區位熵指數小于1。

表2 中國文化產業空間分布情況

從這些數據可以看出,中國文化產業主要集聚在東部地區。以2017年為例,區位熵指數大于1的五個地區全部位于東部,絕大多數中西部地區的區位熵指數遠低于1。令人稍感意外的是,東北三省的區位熵指數位于中位數以下位置,尤其是吉林省,排名全國倒數第一。整體上看,在中國文化產業得到快速發展的同時,文化產業的空間格局存在明顯的不均衡現象,東部地區的文化產業發展要遠遠快于其他地區,從而使得文化產業向東部地區集聚。對中西部地區和東部三省來說,不僅僅文化產業產值占全國文化產業產值中的比重較低,而且相對于自身的地區生產總值來說也偏低。

四、中國文化產業集聚程度分解

CRn指數能夠測度文化產業的總集聚度情況,區位熵指數能夠測度文化產業的空間分布情況。但中國幅員遼闊,東部地區和中西部地區在經濟發展、制度環境、基礎設施、文化資源等方面存在顯著差異,由此可能導致文化產業的發展具有明顯的區域差異。本部分我們借鑒Jacquemin and Berry提出的熵指數分解法,把文化產業的總集聚度分解為區域內和區域間文化產業集聚程度的變動?,以探討文化產業發展的區域性。

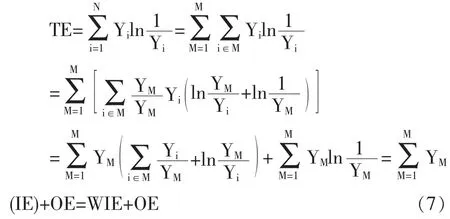

用熵指數來計算的全國總的文化產業集聚程度TE為:

全國N個省份又可以劃分為M為區域2比如中國大陸31個省份可劃分為東部、東北、中部和西部四個區域。。從區域的角度看,該區域文化產業產值占全國文化產業產值的比重為:

區域內文化產業集聚程度的熵指數為:

很顯然,某個區域內部文化產業集聚程度的變化會影響到全國文化產業集聚程度的變化。同時,區域之間文化產業集聚程度的變化也會影響到全國文化產業集聚程度的變化。區域間文化產業集聚程度計算公式為:

TE、IE和OE三者之間的關系如下:

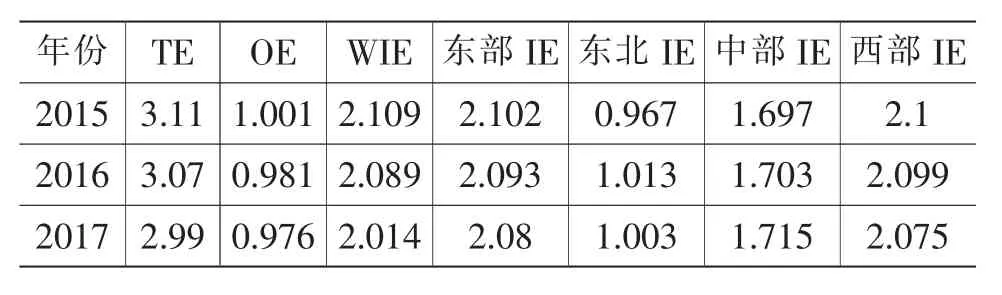

這里IE為某個區域內文化產業的集聚程度,WIE為各個區域文化產業集聚程度的加權平均。按照(7)式,我們可以把全國文化產業集聚程度的變動分解為區域間集聚程度的變化和區域內集聚程度的變化。我們把中國大陸31個省市劃分為東部(包括10個省市)、東北(包括3個省份)、中部(包括6個省份)和西部(包括12個省市)進行分析,計算結果見表3。

表3 文化產業集聚程度分解

關于表3需要注意兩點:一是數字越小代表集聚程度越高;二是由于熵指數的計算與變量的多少有關,所以各個區域內部的IE無法絕對比較。雖然期限較短,但我們也能得出一些有意義的結論。2015—2017年間,文化產業的總集聚程度呈上升趨勢,這種上升一方面來自區域間文化產業集聚程度的上升,根據前面的分析,這主要指其他地區向東部集聚。另一方面則來自區域內集聚程度的上升,在此期間,東部地區和西部地區的IE呈上升趨勢。盡管東部地區和中部地區的IE呈下降趨勢,但由于東部地區在文化產業發展方面的支配地區,從而使得WIE呈上升趨勢。通過表3還可以看到,區域內文化產業集聚程度的變化比區域間文化產業集聚程度的變化對總集聚程度的變化具有更大的影響。

五、結語

本文利用中國大陸31個省市文化及相關產業的數據進行研究。首先利用集中度指數來測度文化產業的總集聚水平,結果發現中國文化產業的總集聚程度非常高,東部6個省份的文化產業產值占全國文化產業產值的比重超過一半。其次,利用區位熵指數測算了文化產業的空間分布,結果發現中國文化產業存在明顯的空間格局不均衡現象。最后,利用Jacquemin and Berry熵指數分解法對文化產業的總集聚度進行了分解,結果發現,2015—2017年間中國文化產業的總集聚程度呈上升趨勢。這種上升一方面來自區域間文化產業集聚程度的上升;另一方面則來自區域內集聚程度的上升。區域內文化產業集聚程度的變化比區域間文化產業集聚程度的變化對總集聚程度的變化具有更大的影響。

因此,國家應采取政策來鼓勵東北和中西部地區文化產業的發展。同時,由于各個地區經濟發展水平、文化資源條件、人力資本稟賦等都存在顯著不同,因此各地應采取因地制宜的策略來發展文化產業,如中部地區傳統文化資源豐富,就可以加大傳統文化資源的開發和整合,大力推進文化旅游產業的發展。西部地區的民族和地域風情具有特色,可以在保護和開發文化資源和自然生態的基礎上,發展特色文化產業生態區。

注釋:

①習近平.決勝全面建成小康社會 奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利[R].2017-10-18.

②王志標,楊京圓.我國文化產業集聚研究述評[J].中國社會科學動態,2019(07):43-49.

③劉珊.我國文化產業空間集聚變化趨勢及其影響因素[J].商業時代,2014(26):118-119.

④蔣萍.我國文化產業集聚效應研究[J].調研世界,2015(11):14-18.

⑤趙星,趙仁康,董幫應.基于ArcGIS的我國文化產業集聚的空間分析[J].江蘇社會科學,2014(02):52-58.

⑥邱珊.基于集聚熵理論的我國文化產業空間集聚度測算[J].統計與決策,2016(01):139-141.

⑦秦東方,山紅梅.基于模糊灰度的文化產業空間集聚實證研究[J].商業經濟研究,2016(21):207-209.

⑧趙星,郭寶,祁宇婷.文化產業集聚對經濟增長的效應研究——基于中國139個大城市的實證[J].商業經濟研究,2016(24):190-192.

⑨熊建練,王耀中.我國分布異質視角下產業集聚與文化產業增長研究——基于分位數面板回歸的經驗證據[J].財經理論與實踐,2017,38(02):117-122.

⑩曹清峰,王家庭,楊庭.我國文化產業集聚對區域經濟增長影響的空間計量分析[J].西安交通大學學報(社會科學版),2014,34(05):51-57.

?楊衛武,毛潤澤.文化產業集聚、經濟增長與地區差異——基于省級面板數據的回歸分析[J].上海師范大學學報(哲學社會科學版),2015,44(04):34-42.

?郭新茹,顧江,陳天宇.我國文化產業集聚、空間溢出與區域創新能力[J].江海學刊,2019(06):77-83.

?陶金,羅守貴.基于不同區域層級的文化產業集聚研究[J].地理研究,2019,38(09):2239-2253.

?劉耀彬,袁華錫,王喆.我國文化產業集聚對綠色經濟效率的影響——基于動態面板模型的實證分析[J].資源科學,2017,39(04):747-755.

?王猛,王有鑫.城市文化產業集聚的影響因素研究——來自35個大中城市的證據[J].江西財經大學學報,2015(01):12-20.

?高長春,江瑤.知識產權保護能否促進文化產業集聚?——基于安徽省的實證分析[J].科技管理研究,2016,36(24):126-130.

?梁君,陳顯軍.廣西文化產業集聚度實證研究[J].廣西社會科學,2012(05):43-46.

?戴鈺.湖南省文化產業集聚及其影響因素研究[J].經濟地理,2013,33(04):114-119.

?喻莎莎.河南省文化產業集聚度測算及其特征研究[J].中國管理科學,2013,21(S2):557-562.

?張錦.河南文化產業集聚的基本特點、實踐模式與政策建議[J].河南師范大學學報(哲學社會科學版),2016,43(01):84-87.

?荊立群,薛耀文.我國資源型地區文化產業空間集聚特征研究[J].經濟問題,2020(05):123-129.

?Jacquemin A P,Berry C H.Entropy Measure of Diversification and Corporate Growth[J].The Journal of Industrial Economics,1979,27(4):359-369.