媒介帝國主義的特征與影響

陸 地 孫延鳳

【摘要】媒介的產品化、市場化、產業化在新技術、新媒介的助力下正在或者已經向壟斷的方向發展。當媒介產業資源高度集中于少數媒介巨頭手中并形成壟斷的時候,媒介帝國主義的特征和副作用也越發顯現:不斷擴張、形成壟斷、攫取暴利。媒介產業在發展的過程中如何把握規模經濟和壟斷發展的度量衡,有效利用行政和法律以及技術的杠桿,最大限度地趨利避害,既是一個重大的實踐問題,也是一個深刻的理論問題。

【關鍵詞】媒介;帝國主義;特征;壟斷;影響

隨著媒介發展環境的變化,媒介產業的發展與資本市場和技術市場的聯系越來越緊密,媒介產品化、市場化、產業化的趨勢日漸轉化為現實。在這個發展過程中,一方面國內外媒介產業的發展規模不斷壯大;另一方面,媒介市場的壟斷現象也日益嚴重,甚至出現了媒介帝國主義的現象,給媒介用戶、媒介產業和社會的良性發展帶來很大的陰影甚至危害。媒介產業在發展的過程中如何最大限度地追求規模經濟之利,規避壟斷發展之弊,是業界和學界乃至管理部門都十分重視的現實問題和理論課題。

一、媒介帝國主義的內涵

在闡釋媒介帝國主義的概念之前,需要對媒介帝國主義的概念和理論進行溯源和闡述,以便更好地界定和理解媒介帝國主義。

(一)媒介帝國主義概念的由來

20世紀60年代后期,以赫伯特·席勒(Herbert Schiller)、諾登斯壯(K.Nordenstreng)、馬特拉(Armand Mattelart)、麥克菲爾(Thomas McPhail)為代表的西方傳播學批判學派的學者,開始探討媒介在全球政治經濟發展與信息傳播結構中的社會作用。[1]赫伯特·席勒通過《大眾傳播和美國帝國》提出了“文化帝國主義”的問題,并探討了美國政治、軍事集團與通信、電視工業兩方面力量的結合趨勢以及向外擴張、輸出所謂“自由企業”的目的。美籍愛爾蘭裔傳播學者鮑依巴瑞(Oliver Boyd-Barret)1977年第一個明確提出了“媒介帝國主義”的概念:“一個國家媒介的所有權、結構、發行或內容,單獨或總體地受制于其他國媒介利益的強大壓力,而受影響國家沒有相應的影響力。”[2]媒介帝國主義作為國際傳播中一種重要的批判性解釋范式,對認識全球傳播實踐、分析西方文化霸權主義活動具有重要意義。這一研究范式大體經歷了三個階段:從媒體強大效果論到有限效果論的轉向;從文明沖突論到文化交融論的轉向;從文化殖民論到媒介民主化的轉向。[3]

首先,傳統上對媒介帝國主義的研究,多偏重于從媒介效果層面出發,討論西方發達國家價值觀輸出的文化霸權主義,或者說是基于文化帝國主義理論基礎之上的探討,鮮有從市場份額擴大的層面對其進行探討的。其次,對媒介帝國主義的研究大都聚焦全球媒介壟斷,鮮有從國內媒介市場擴張的視角進行研究的。本文提出的“媒介帝國主義”概念是作者從2014年開始最早在《新聞愛好者》雜志著文提出“信息共產主義”“媒介奴隸主義”“媒體資本主義”“媒介管理封建主義”等媒介研究“五個主義”系統概念的有機組成部分①,是對國內外媒介擴張和特定市場階段特征的比喻性總結或概括,與西方學者的媒介帝國主義概念并無直接的承襲關系,內涵上更是迥異。

(二)媒介帝國主義的內涵

媒介產業是一個特殊的產業門類,是文化產業的主體和信息產業的重要組成部分,其產品同時具有準公共物品和一般商品的特征。[4]媒介產品是媒介產業的實體呈現。市場是消費者和銷售者通過相互作用與影響而決定商品的價格和供給數量的地方。因此,媒介市場可以簡單定義為媒介產品流通的空間。

20世紀初,列寧對帝國主義的定義是壟斷資本主義。帝國主義是一種政治主張,它是通過搶奪領土或者建立政治、經濟、文化等方面的霸權從而凌駕于別國之上。媒介市場的大規模擴張,使媒介產品生產和資本高度集中,通過對資本投入和產出的控制來壟斷媒介行業,進而謀取暴利。媒介的這種壟斷現象和后果與歷史上以國家為主體的帝國主義領土擴張現象極為相似,故將之概括為媒介帝國主義。

基于上述理解,媒介帝國主義可以簡單地表述為:媒體寡頭對其他媒介、媒體或市場不斷兼并和擴張并達到壟斷狀態的過程或結果。媒介帝國主義不同于文化帝國主義,雖然兩者的共同點都是擴張,但后者注重于價值觀傳播,前者注重于市場份額的擴大和經濟利益。

二、媒介帝國主義的基本特征

市場經濟、跨國組織或跨界組織、技術巨頭、金融資本是決定媒介帝國主義能否形成的主要因素。市場經濟遵循價值規律和競爭規律,媒介市場也不例外。市場經濟的價值規律使媒體企業不斷提高媒介產品的生產技術和生產效率,以創造更大利潤。當某一媒體企業成長為行業技術巨頭,并對某一媒介產品形成壟斷時,它便有可能建立自己的媒介帝國。市場經濟的競爭規律是指優勝劣汰。當優勝者并購的數量達到一定規模時,跨國組織或跨界組織就會出現。跨國組織和跨界組織或基于雄厚的資本力量或基于強大的技術力量進行跨媒介、跨地域、跨行業兼并,不斷擴大市場規模,直至形成壟斷,達到獲取高額利潤的目的,實現媒介帝國的建構。因此,擴張空間、壟斷市場、攫取暴利是媒介市場帝國主義的三大顯著特征。

(一)市場空間不斷擴張

通過并購等資本運營手段追求市場的快速擴張是媒介帝國主義的主要特征。美國新聞集團的發展歷程就是媒介帝國主義建構的典型。1954年,澳大利亞的魯伯特·默多克接管了父親的新聞有限公司,他的媒介帝國之夢也就此起程。20世紀五六十年代,默多克先后收購了本國的三家報刊,并創辦《澳大利亞人報》。隨后,默多克開始邁出國門,走上全球媒介擴張的征程。在英國,他先后收購七份報刊(包括三份周刊),包括英國第一主流大報《泰晤士報》。進入1970年代,默多克開始進軍美國媒介市場,先后購入了四家報紙和幾家雜志。為了加快媒介帝國的形成,便于合法收購,默多克1985年索性加入了美國國籍,先后收購了有影響力的20世紀福克斯電影公司和美國第四大電視網——福克斯電視公司(FOX)。1993年,默多克轉戰亞洲,購買了香港STAR TV。2000年,他的新聞集團以10億美元收購新加坡電信4%的股權。2001年,默多克將新聞集團在西歐、亞洲和拉丁美洲的衛星平臺和相關資產重組,整合為天空環球網絡集團(SKY)[5],世界性的電視帝國基本成型。2005年,默多克開始進軍互聯網,收購了美國著名交友網站MySpace。2007年,新聞集團入主《華爾街日報》母公司。到2012年出版業與娛樂影視業拆分之前,新聞集團在美國、英國、澳大利亞和世界各國總共擁有840多家媒介企業。從默多克新聞集團旗下的產業可以看出,默多克構建了一個橫跨報紙、雜志、通訊社、電視、電影、互聯網各大媒體的世界性媒體帝國,它也是世界歷史上規模最大、國際化程度最高的媒介帝國。中國之外的世界主要市場上,默多克的新聞集團幾乎無所不在,處處可見這個媒介帝國的影響。默多克媒介帝國的擴張手段主要是資本運營,特別是并購最為高效。美國的互聯網巨頭谷歌(Google)公司自2006年收購YouTube后,便開始在并購這條道路上高歌猛進,十幾年間并購了200多家公司,成為全球最大的搜索引擎服務商。

跨界經營也是媒介帝國主義的表現之一。國內外著名的萬達集團本是國內商業房地產集團。經過30多年的發展,萬達集團現已成為集商業、文化、網絡、金融四大產業為一體的綜合性現代集團。僅北京萬達文化產業集團旗下就有11家公司,涉及9個行業,包括中國萬達院線、美國AMC影院公司、萬達影視傳媒公司、萬達德貢舞臺演藝公司、萬達電影科技娛樂公司、大型主題公園公司、萬達美術館、大歌星連鎖量販KTV以及財經類周刊《華夏時報》、商業類月刊《全球商業經典》和《大眾電影》雜志。[6]2020年收入達到800億元,進入世界文化企業前10名。國內的三家互聯網巨頭BAT(百度、阿里、騰訊)的起家業務和經營定位本來十分清晰,分別是信息搜索、電子商務、網絡社交,但是,隨著自身規模和影響的不斷擴大,業務領域和市場也不斷向媒介領域擴張。如百度先后收購了愛奇藝、pps視頻業務,參股縱橫中文網;阿里巴巴投資商業周刊、華數傳媒、優酷土豆、21世紀傳媒、虎嗅網、光線傳媒、第一財經、《南華早報》等;騰訊持股各大報業和新聞門戶,投資B站、呱呱視頻等。②阿里巴巴的商業布局非常完善,涉及電商、金融、物流、娛樂、教育、房產、醫療衛生、生活服務等各個方面。尤其值得一提的是,阿里巴巴充分利用信息技術所帶來的機遇,建立了網商帝國,探索中國電子商務的獨特商業模式,成為全球電子商務領域的楷模。在電子商務贏得盆滿缽滿之后,阿里的商業觸角便開始向其他領域延伸,如娛樂、教育、醫療、房產。同時,阿里的版圖也在向世界擴張,向海外社交媒體平臺進軍。騰訊帝國的產業路徑也非常多元,它著力全方位的融合,形成數字文化生態,產品和服務幾乎覆蓋人們生活的方方面面。

強大的媒介技術和媒介產品研發能力也是媒介帝國主義擴張的重要手段和特征。美國最大的網絡社交媒體平臺臉譜公司(Facebook,現已改名為Meta,中文名“元宇宙”。這也是“元宇宙”被熱炒的主要因素)則是在技術支撐的基礎上,不斷擴大受眾市場,逐漸建構起5大社交產品矩陣:Facebook、Messenger、Instagram、WhatsApp以及Oculus,成為全球主導性的社交媒體平臺。[7]但需要注意的是,新媒介帝國主義時代的平臺巨頭并不是固定不變的,而是會不斷遭受挑戰,在不同的行業和市場中扮演主導者的平臺也是多元化的。國內的字節跳動是最早將人工智能技術應用于移動互聯網場景的互聯網科技企業之一,在推出爆款產品今日頭條和抖音之后,其在中國的算法新聞市場和短視頻市場便占據了半壁江山。在此基礎上,字節跳動積極拓展海外市場,其產品和服務已經覆蓋了全球150個國家和地區、75個語種,一度在40多個國家和地區位居應用商店總榜前列。2017年,字節跳動以10億美元收購美國的Musi-cal.ly音樂平臺,隨后推出TikTok短視頻搶占全球市場,一度占據全球應用市場的榜首,給Facebook、Triller等平臺造成巨大競爭壓力。扎克伯格一度聲稱,以前的互聯網行業是美國公司的天下,中國雖然占據全球最大的互聯網市場,卻像是一個“平行世界”,外面的公司進不去,里面的公司也走不出來,直到TikTok改變了這一切。[8]

(二)壟斷程度越來越高

壟斷是市場結構的四大形態之一,也是媒介帝國主義的突出特征之一。壟斷程度最主要的衡量標準是媒介產業資源的集中程度,即媒介寡頭占領整個產業市場的份額。它取決于行業中有實力的企業的數量和其他競爭者進入市場的難易程度。[9]媒介市場帝國主義的壟斷主要表現在媒介寡頭對媒介機構所有權的集中占有以及在媒介產品生產銷售和受眾市場上的絕對優勢。

首先,巨型媒體企業對媒介機構形成壟斷。媒體企業在經過激烈的市場競爭之后,一些實力雄厚的大企業通過不斷兼并其他媒介機構,最終形成媒介巨無霸。規模龐大的媒體企業數量越少且新企業進入該市場越難,就意味著壟斷勢力越強,市場壟斷程度越高。30年前,50家媒介公司控制著美國媒介產業80%的市場。[10]如今,美國六家大型的全球性公司——康卡斯特(Comcast)、維亞康姆(Viacom)、時代華納(Time Warner)、哥倫比亞廣播公司(CBS)、新聞集團(News Corporation)和迪士尼(Disney)共同控制著全國90%以上的印刷和電子媒體,包括有線電視、廣播電視、廣播、報紙、電影、視頻游戲、圖書出版、漫畫,等等。[11]

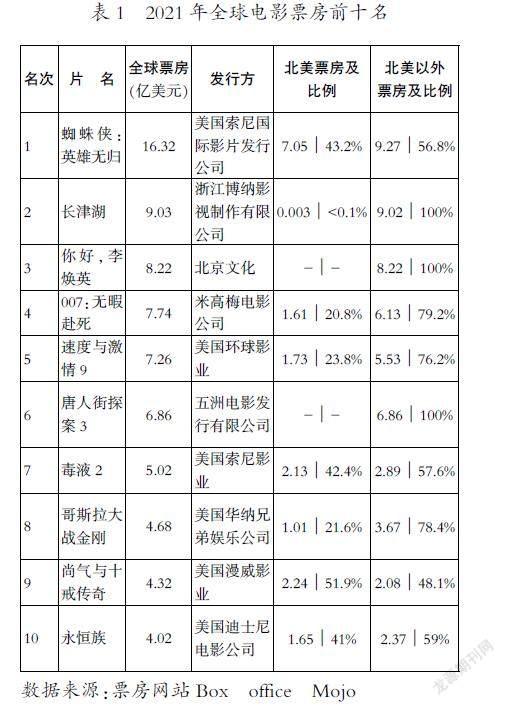

其次,媒介寡頭對媒介產品生產、制作和發行形成壟斷。以美國好萊塢對全球電影市場的壟斷為例,自第二次世界大戰以來,好萊塢就主導世界電影市場并設立發行公司來控制全球的電影發行,至今依然。[12]從表1的全球票房數據可以看出,2021年全球最賣座的10部影片中有7部是好萊塢電影公司制作發行或者參與制作發行的;全球票房冠軍也是由好萊塢影片公司制作和發行的,其票房是《長津湖》的1.8倍。從全球票房前10名中美電影票房的份額來看,美國全球票房是中國的2倍;美國大制片廠64.7%的票房收益來自于北美以外市場,有3部影片超過70%的收入來自北美以外市場。可見,美國電影的生產制作和全球發行能力非常強大,在全球電影市場中明顯地處于壟斷地位。

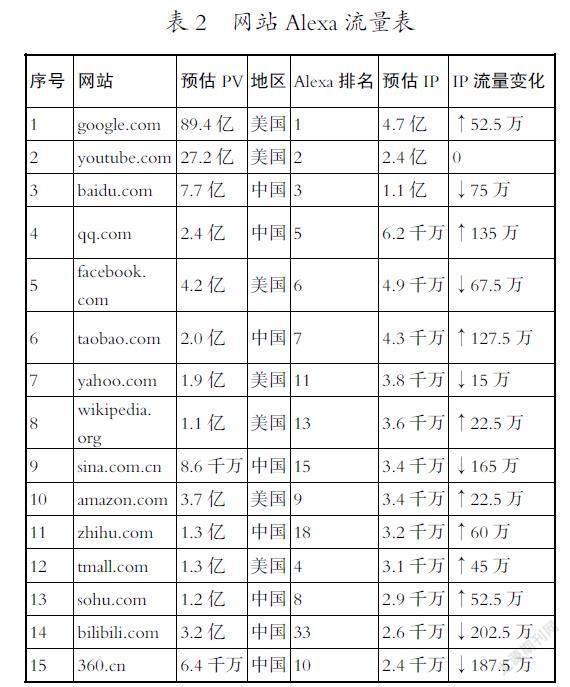

最后,媒介寡頭對用戶市場形成壟斷。對用戶的壟斷在網絡市場中體現得更為明顯。在互聯網方面,美國是全球互聯網產業發展的引領者,全球10大互聯網公司有7家在美國。這些公司的業務遍布全球各地。從美國大型互聯網企業的市場份額來看,美國互聯網公司在搜索引擎、社交媒體、視頻網站等領域都處于壟斷地位。在搜索引擎領域,基于網站的綜合變現進行流量預估,筆者于2022年2月10日19:30查詢網站alexa流量變化榜,排名前三位的依次是Google、Youtube、百度。根據表2的預估PV(Page View)和IP的數值,Google的頁面瀏覽量竟高達中國頁面瀏覽量最高的百度的11.6倍,QQ和淘寶雖然在中國的使用率極高,但與美國的Google相比,則是小巫見大巫。早在2019年,谷歌在全世界的搜索引擎份額就達到了78.23%。世界上除了幾個特殊國家,Google幾乎都占據壟斷地位。

2020年全球社交媒體市場貌似競爭激烈,但也是壟斷的大格局。全球社交媒體活躍用戶高達42億,占全體互聯網用戶的90%。其中,臉譜公司擁有最多的注冊賬戶量。截止到2020年12月31日,Facebook平臺的月活用戶數(MAU)為28億[13],幾乎占全球社交媒體活躍用戶的2/3。在視頻網站Alexa流量表中,美國視頻網站油管(YouTtube)排名第二。皮尤(Pew)的一份報告顯示,YouTube是此次新冠肺炎疫情中的最大贏家:2019年,YouTube視頻平臺的使用率占美國成年人的73%,2021年陡然增長到81%,YouTube用戶每天觀看10億小時的視頻。[14]

(三)追求暴利沒有底線

攫取暴利是媒介帝國主義的核心訴求與擴張的內在動力。Facebook公開披露的2016年到2020年5年的財務數據充分驗證了市場不斷擴張帶來的壟斷紅利(參見表3、表4)。

從表3的數據可以看出,從2016年到2020年Facebook的營業收入呈上升趨勢,且收入增長率趨于平穩。從利潤上來看,總體也呈上升趨勢。2019年之所以較2018年利潤有所下降,是因為2019年7月2日,德國向其開出200萬歐元罰單。受此事件影響,2019年Facebook營業收入雖然有所增長,但凈利潤卻有大幅度的回落,但在2020年,凈利潤又迅速回升。值得一提的是,Facebook 2016年凈利潤增長率竟高達177.03%,網絡帝國壟斷市場的暴利程度可見一斑。

從表4的幾個指標可以看出,Facebook不僅盈利能力很高,而且相對穩定。Facebook營業毛利率連續五年都在80%以上,盈利能力持續性非常強。在中國,能夠連續三年營業毛利率在80%以上的企業除了貴州茅臺,尚不多見。除了2019年受特殊事件影響外,Facebook的凈利潤率均在33%以上。對比中國,百度在2020全年凈利潤同比增長992%的背景下,凈利潤率僅為20.99%,遠不及Facebook 2019年受創時的26.16%,可見Facebook凈利潤率之高。

Facebook利潤點的構成及其營利情況顯示(見圖1),其營業收入的主要來源是廣告收入,占比均在96%以上,而且從2015年至2020年,廣告收入一直保持穩定且呈高速增長的狀態。為何廣告收入是Facebook的核心利潤點呢?這主要還是其用戶規模的巨大和市場的壟斷程度高造成的。2021年,87.1%的美國營銷人員使用Facebook,90萬小企業使用該平臺進行營銷。在傳統媒體廣告收入嚴重下降,互聯網廣告營收劇增的今天,Facebook和谷歌兩大互聯網帝國可以說平分了美國的互聯網廣告市場。廣告跟著用戶走。傳統媒體的廣告規律在新媒體市場同樣適用。

三、媒介帝國主義的雙重影響

(一)媒介帝國主義的積極影響

盡管不斷受到來自廣大學者和社會的批評,但無論是從規模經濟和范圍經濟的角度,還是從市場資源配置優化的角度,媒介壟斷乃至媒介帝國主義對全球傳播和媒體產業以及社會的發展還是有一定的積極影響。

1.對媒介產業的積極影響

從絕對意義上講,媒介帝國主義行為不自覺地促進了媒介產業的繁榮和社會財富的創造。在市場經濟下,媒介市場帝國的建構過程勢必伴隨著媒介資源的淘汰與重組。這必然有利于媒介資源的有效利用,在一定程度上優化了媒介產業的資源配置。媒介資源集中于媒介寡頭手中,一方面,資本家的逐利本性必然會促使其千方百計降低媒介產品的生產成本;另一方面,媒介產業的規模化經營必然會帶來規模效益。同時,媒介資源的集中、組織機構的統一和市場的擴大也有利于大型媒介集團快速采用高新技術,組織大規模的專業生產,提高產品的質量,為受眾提供規范、優質的媒介服務。可以想象,人工智能、擴展現實、大數據等媒介傳播的高新技術在小微媒介企業是難有用武之地的。不是不想玩,而是玩不起。

2.對社會的積極影響

為了占領更多的受眾市場份額,媒介企業總會嘗試更新媒介技術,升級媒介設備,創新媒介產品。在這個過程中,受眾視聽體驗則不斷優化和升級:使用的媒介設備越來越智能化、便攜化、可視化,媒介產品的獲取越來越便捷、高效、多元,媒介產品越來越豐富多樣。這也在無形中改變著人類的行為方式和社會發展形態,在潛移默化中助推社會的變革與進步。據第48次中國互聯網絡發展狀況統計報告數據,截至2021年6月,我國手機網民規模達10.07億,網民使用手機上網的比例為99.6%。網民可以通過有網絡的智能手機隨時隨地滿足自己的需求:看視頻、打游戲、購物消費、電子支付、遠程學習、視頻會議、在線醫療,等等。特別是微信軟件技術的開發和應用,給人類特別是中國人帶來了一個數字生態共同體。自2011年上線以來,微信不斷推出新功能,如微信公眾號、微信支付、小程序、企業微信、搜一搜、看一看等。微信交通、醫療、教育、金融、電商、零售、制造等重點產業深度融合,且助力政府服務民生,幾乎涵蓋人們生活的方方面面。微信已成為疫情排查和防控上除醫護人員外第二道至關重要的防線,出示微信健康碼、通信大數據同城卡已成為進出商場、會場、飯店、車站等各種人員密集場所的必選項目。而這一切,都有賴于騰訊帝國的形成和用戶的普及以及微信功能的不斷強化、進化和優化。

(二)媒介帝國主義的消極影響

壟斷是媒介帝國主義的突出表現,媒介產業壟斷不僅會擾亂媒介市場,也會對大眾造成不同程度的消極影響。

1.市場壟斷對媒介產業造成的消極影響

首先,媒介資源高度集中于傳媒巨頭手中,會使媒介的社會功能、公益功能因為商業利益的脅迫造成媒介市場規律的失靈。媒介產業高度壟斷后,市場競爭壓力自然就會減小,媒介帝國得到的第一個紅利就是減少競爭帶來的成本下降和適當提高媒介產品或服務的價格,進而攫取壟斷利潤。

其次,媒介產品的質量和創新能力會有所下降。前幾年,媒介內容和播出的泛娛樂化甚至低俗化傾向,就是媒介產品質量下降和社會責任下降的具體表現。

再次,媒介帝國的市場壟斷會阻止其他社會資本進入本行業,影響行業和市場的開放,進而形成市場價格的壟斷。

最后,行業的高度壟斷會造成信息供給的單一和片面,使多種聲音難以傳向社會,嚴重削弱了媒體的社會預警功能和社會監督功能。

近年來,數字平臺出現的新壟斷對市場規則及經營主體造成了不同程度的消極影響。2021年2月7日,國務院反壟斷委員會印發了《關于平臺經濟領域的反壟斷指南》;2021年3月15日,國家市場監督管理總局制定出臺了《網絡交易監督管理辦法》。數字平臺治理成為反壟斷領域的重中之重。我國對數字平臺壟斷治理的標志性事件是2021年4月國家市場監管總局對阿里巴巴開出新中國成立以來最大的罰單182.28億元,責令其立即停止濫用市場支配地位行為。事件源于阿里巴巴制定的不合理的“二選一”條款。而阿里巴巴之所以會提出“二選一”的違背市場自由競爭規律的條款,正是因為其在網絡購物市場份額的絕對優勢和超強的用戶黏性。這一點從淘寶直播的盛況可見一斑。2017年10月,薇婭在一場直播中,為一家零粉絲的皮草店引導銷售額達到7000萬元。2021年雙十一預售開啟當晚,薇婭和李佳琦兩位頭部主播直播間GMV加起來就已經接近200億元,跑贏了4000多家上市公司全年的營業收入。[16]然而,時隔一個多月,薇婭就收到了杭州市稅務局開出的短視頻平臺主播最大罰單13.41億元。從雪梨、林珊珊到薇婭,國家對頭部主播的整頓來勢洶涌,同時,也讓平臺意識到其核心競爭力并不是一兩個頭部主播對直播行業的壟斷,而是來源于商品品質以及服務品質。

2.媒介產業壟斷對大眾造成的消極影響

媒介越來越社會化,社會也越來越媒介化。一些大型媒體平臺已經成為大眾日常生活的基礎設施,對國家政治、經濟和文化系統的嵌入式影響和控制成為“平臺帝國主義”的重要表現。[17]因此,媒介帝國主義壟斷市場對大眾的消極影響也是多方面的。

首先,媒介產業壟斷會引發受眾對媒介的過度依賴。媒介平臺寡頭憑借其超強的經濟實力和科學技術,對用戶的網絡習慣進行記錄,并對用戶的媒介使用行為進行數據分級。大眾媒介產品選擇的主動權逐漸被剝奪,頁面推送都是基于用戶畫像的產品,大眾極易陷入“信息繭房”而成為“算法囚徒”[18],視聽視野漸漸窄化,進而形成對媒介的過度依賴。微信帝國使我們的工作更方便,但也使生活和工作與其難以分割。我們過度依賴微信,過多精力被占據,有事沒事都要刷刷朋友圈,感覺每天看了很多信息,但很多信息的內容都是重復的,只是形態不同而已。

其次,經濟學家認為壟斷企業是某類商品價格的決定者,因為它們需要通過價格的設置來實現利潤最大化。一些互聯網帝國的業務與我們的生活息息相關,一旦形成壟斷,用戶很難離開、舍棄,對價格的影響也就失去了選擇的杠桿,進而嚴重損害了用戶的利益。

再次,媒介壟斷容易侵犯用戶的隱私權。大數據對于數字經濟的發展至關重要,而數字平臺的商業模式更是高度依賴個人數據的搜集和利用。[19]由此引發的問題是,利用用戶數據進行交易是否也是一種濫用市場支配地位的壟斷行為?如果是的話,用戶個人的隱私安全又該如何保障?2018年3月,美國《紐約時報》曝光了劍橋分析公司“竊取”5000萬臉書用戶的信息。[20]牛津大學研究人員發現,通過近100萬款安卓App收集的數據有近90%被傳回谷歌。[21]這也是歐洲很多國家經常或準備對谷歌進行反壟斷調查的主要原因之一。

四、結語

媒介帝國主義無論是在傳統媒體時代還是在新媒體時代,也無論是在中國還是國際,都是一種客觀的存在。盡管各自呈現的特點不同,但是,擴張、壟斷、暴利三個特征是任何時代、任何國家、任何媒體“帝國”特征的公分母,且三者之間是逐漸遞進又不斷循環的邏輯關系。在承認媒介帝國主義是技術、時代、產業、市場發展到高級階段的必然產物且有一定積極作用的前提下,把握好媒介產業發展規模和寡頭壟斷之間的度量衡,是遏制和減輕媒介帝國主義消極影響、趨利避害的重要途徑。而政府的監管到位和反壟斷法律的不斷完善以及技術“結扎”是遏制媒介帝國主義負面影響、保障媒介產業市場健康穩定和可持續發展的另一法寶。

注 釋:

①分別參見陸地教授《新聞愛好者》2014年第8期的《信息共產主義化的特征和影響》、2016年第5期的《媒介奴隸主義的特征與影響》、2016年第6期的《融媒體時代媒體管理的“封建主義”特征和變革》和2017年第1期的《媒體“資本主義”的特征及其影響》。

②參見戰略傳播研究小組公眾號:《NISC:最新盤點BAT的媒體帝國》,2015-12-28.

參考文獻:

[1]楊瑞明.媒介帝國主義[J].新聞傳播,2003(3):13.

[2]陳世敏.大眾傳播與社會變遷[M].臺北:臺灣三民書局,1992:40.

[3]熊澄宇,鄭玄.沖突與融合:從媒介帝國主義到“新媒介帝國主義”[J].新聞與傳播評論,2022(1):5-16.

[4]王桂科.我國媒介業的產業視角分析[D].廣州:暨南大學,2005.

[5]于海濱.默多克新聞集團的擴張之路[J].聲屏世界,2010(1):64-65.

[6]媒體臉譜[J].青年記者,2012(36):2-3.

[7]S.Fitzgerald.Over-the-Top Video Services in India:Media Imperialism after Globalization.Media Industries Journal,2019(2):90-103.

[8]伍洋宇.扎克伯格抨擊中國互聯網公司,但 Facebook 在國內的生意并不小[EB/OL].界面新聞,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1

67387424955225283&wfr=spider&for=pc.

[9]鄭麗勇.媒介管理學[M].杭州:浙江大學出版社,2008:12.

[10]本·巴格迪坎.傳播媒介的壟斷[M].北京:新華出版社,1986.

[11]大公司控制90%媒體![EB/OL].https://www.sohu.com/a/35190

6887_600501.

[12]愛德華·赫爾曼,羅伯特·麥克切斯尼.全球媒體:全球資本主義新的傳教士[M].曾春亮,等譯.天津:天津人民出版社,2001:39-40.

[13]杭敏,張亦晨.2020年全球傳媒產業發展報告[J].傳媒,2021(19):17-21.

[14]新浪財經:YouTube月登陸數量超20億[EB/OL].https://financ

e.sina.com.cn/roll/2021-04-28/doc-ikmxzfmk9408762.shtml.

[15]Facebook財務年度報告[EB/OL].https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001326801&type=10-K&dateb

=&owner=include&count=100).

[16]張書琛.“直播一姐”薇婭跌倒 撼不動淘寶直播版圖[N].電腦報,2021-12-27(13).

[17]熊澄宇,鄭玄.沖突與融合:從媒介帝國主義到“新媒介帝國主義”[J].新聞與傳播評論,2022(1):5-16.

[18]譚天.用戶·算法·元宇宙:互聯網的三次革命[J].新聞愛好者,2022(1):22-25.

[19]劉迪.論數字平臺反壟斷與個人數據保護之重疊:以雙重程序為視角[J].德國研究,2021(3):117-136+155-156.

[20]史安斌,張耀鐘.數據之惡:平臺媒體的罪與罰[J].青年記者,2019(22):77-80.

[21]宋星.牛津大學研究人員發現近90%安卓App數據被傳回谷歌[EB/OL].新浪財經,https://tech.sina.Com.cn/t/2018-10-24/doc-ifxeww

s7529823.shtml.

(陸地為北京大學視聽傳播研究中心主任、重慶交通大學巴渝學者講座教授;孫延鳳為北京大學新聞與傳播學院2021級博士生)

編校:趙 亮