專業教學與思政教育有機結合的“材料成型原理”課程教學改革探索

張倩倩,董桂馥

(大連大學機械工程學院,遼寧 大連 116622)

價值觀多元化是現代社會的重要標志,作為思想最活躍的大學生的世界觀、人生觀、價值觀的引導,不能僅通過單純的思想政治課進行。習近平總書記在全國高校思想政治工作會議上明確指出,各門課都要守好一段渠、種好責任田,使各類課程與思想政治理論課同向同行,形成協同效應。要把思想政治工作貫穿教育教學全過程,實現全程育人、全方位育人。課程是高等教育中的最基本單元,是構成高等教育質量的基石,學生的知識、能力和素質主要通過課程教學而獲得,課程的教學質量對于人才培養起著舉足輕重的作用[1]。“材料成型原理”包括液態成型、連接成型和塑性成型,是學生接觸的第二門專業課程,將思政元素有機地融入課程,有意識地引導學生對專業的歷史、現狀、發展趨勢等進行深入的思考,能夠激發學生的歷史責任感和使命感,培養學生的工匠精神和家國情懷。本文以材料成型及控制工程專業的專業核心課“材料成型原理”為例,就專業教學與課程思政的有機融合提出一些見解。

1 育人者的自我教育

教師作為學生的引路人,是教書育人實施的主體、課堂教學的第一責任人。專業課教師是教育教學的最基礎、最根本力量,也是課程思政的主要貫徹者、實施者[2]。在傳統的教學模式中,專業教師更加重視專業知識理論本身的系統性、完整性和準確性,教研活動也多圍繞怎樣將專業理論更好地傳授給學生而進行。有數據顯示,真正做到將專業課內容與思政教育相結合的專業課教師僅占28.1%[3]。專業課程思政教學,既要求教師具有扎實的專業知識,又要擔負起思政育人的責任和使命,傳承文化,弘揚工匠精神,引領價值取向。做好課程思政,首先要建立一支思想政治過硬的專業教師隊伍,加強思想政治學習和師德修養,提高立德樹人的認知水平。學校要求每位教師每學期完成12 學分的在線學習,包括政治理論、黨史、師德師風、教育理論、教學方法、思政課程等多方面的內容。教師首先要正確理解國家的方針政策,讀原著、學原文、悟原理,關心國家大事,富有家國情懷。堅持教書育人兩不誤,既要傳授理論知識、培養綜合能力,更要引領人生方向、價值取向,做學生滿意、家長滿意、社會滿意的好老師。

要給學生一杯水,教師要有一桶水。材料成型原理課程教學團隊三人,每周固定時間集中備課,通過文獻、網絡、書籍等多種渠道收集思政素材,探討課程思政引入的教學載體、教學方法,評價教學質量,互相交流思政經驗,轉變專業課教師只教專業知識的教育理念,做到知識與思想相統一。從專業育人要求出發,挖掘課程思政開展的點,以點帶面,覆蓋教學全過程,使專業知識和課程思政發生化學反應,賦予專業內容新的價值內涵,保證思政教育真正入耳、入腦、入心。教學團隊三人分別從事不同的科研方向,將各自科研領域的最新理論和成果運用于教學中,保證了專業內容的深度和廣度不打折扣,打造出了一支專業知識豐富,體現新時期科學發展觀的專業課程團隊。

2 改革課程內容和教學手段

隨著科學水平的發展,新理論、新工藝、新技術不斷出現,知識量的不斷增加與教學學時大幅度縮減的矛盾給教學過程帶來了更大的挑戰。課程思政的開展,需要及時修訂教材中的相關內容,挖掘課程中的思政元素,將專業知識與國家需求和社會應用相結合,涵養家國情懷。“課程思政”不是特定課程,而是一種教學理念,一種教育教學模式[4]。課程思政需要教師在基礎課、專業課等各類課程教學過程中有意識、有計劃、有目的地設計教學環節,將積極的價值理念、精神追求、道德規范、思想認識和政治觀念有機融入教學過程,以間接、內隱的方式傳遞給學生,使學生成為符合國家發展要求的合格人才的教育教學理念[5]。因此,思政元素并不能突兀地獨立于專業知識之外。把與專業相關的歷史、人物、技術發展等以潤物無聲的方式傳遞給學生,提升學生的專業認同感、時代責任感和民族自豪感,堅定科技報國信念和創新創業理念,樹立為祖國高端制造業發展貢獻力量的遠大理想。每個章節課程的編排、呈現方式都經過了精心的設計,教學團隊將思政故事、科技熱點、中國傳統哲學以及社會主義核心價值觀融入其中,豐富課堂內容,活躍課堂氣氛,吸引學生注意力。例如通過講授資源消耗低、環境污染少、科技含量高、經濟效益好的綠色制造,引導學生發展新理念,樹立“綠水青山就是金山銀山”的綠色環保理念[6]。

在課堂實施過程中,充分運用現代化信息技術,使課程思政的呈現形式活起來,增強時代感和吸引力,使學生融入學習情境,把思政教育變為生動的、有溫度的教育過程。思想政治工作必須堅持以學生為中心,明白學生想學什么、愛學什么、想怎樣學,教給學生一個知識和思想體系,使學生能夠靈活應用,構建自己的知識體系和正確的思想體系。在課堂講授中,采用案例式、討論式、啟發式、現場演示式等多種教學方法,讓學生參與到教學活動中,使被動接受變為主動學習。通過使用現有的手機在線學習APP系統,靈活使用MOOC 和微課資源,進行學生的自學。線上線下互動開展課后輔導和答疑、小組討論及小測試等內容,通過團隊協作、動手實踐等多樣化教學模式,為學生提供課堂之外的學習途徑和多樣化的教學資源,讓學生感受真“材”實“料”,激發專業興趣。

3 向科研思政延展,推動創新創業發展

新工科提倡重實踐、跨學科,把創新創業教育貫穿人才培養全過程,以興趣驅動,學以致用、學以致研。大學學習不是單純的知識積累,而是需要學生主動展開深度思考,進而發揮創新能力,在此過程中培養團隊合作能力,從而盡早形成社會適應能力。科學研究是理論教學的實踐,對生產實踐問題的解決提煉促進了理論知識的發展,能夠幫助教師進一步優化課程,去掉陳舊過時部分,填補最新最前沿的內容。教學與科研互為催化劑共同升華,學生創新能力穩步提升為反應結果,共同進步,實現產學合作,協同育人[7]。在此過程中,可以引導學生對智能制造的深入理解,充分發揮學生的創造力和想象力,讓學生獲得專業認同感和自豪感,規劃積極的職業生涯,厚植家國情懷與責任擔當。

將學術前沿、科研成果引入課堂,引導學生將專業理論知識學習和科學研究建立有機聯系。讓學生參與教師實際科研的研究工作或參加大學生創新立項活動等,根據所學知識自主設計實驗項目,查閱資料、設計方案、進行操作,將科學研究和生產實際融入教學當中,使學生更好地理解課程的內容,促進學習的積極性和主動性。通過開放性課題的研討,培養批判性思維,增強學生用理論解決實際問題的能力,激發探索求知欲和創新意識。學生通過大量科研論文閱讀及案例分析,進行口頭報告,提高學生閱讀本專業英文文獻的能力,強化對科學問題的提煉與獨立思考能力。通過方案設計、操作實踐,培養學生認真嚴謹、勤于思考、精益求精的工匠精神。同時為大學生創新創業等科技活動奠定了良好的基礎,持續改進創新人才的培養目標、培養方案、課程體系和教學要求,于無形中融入思政精神。以工程教育的中國模式,應對新一輪科技革命與產業變革。

4 材料成型原理教學中的思政設計

4.1 “材料成型原理”課程思政總體思路

以“立德樹人”作為教學的根本任務,通過挖掘、創新思政元素,以顯性與隱性教育有機結合等方式,實現知識傳授、價值塑造和能力培養的多元統一。教學團隊全體教師在調研、學習先進經驗的基礎上,集中教學研討,分享總結成果,按章節落實到人,提取思政素材,分布于授課的三篇15 個章節的所有內容。完善課程教學大綱,確定教學框架,編制課程思政教學案例,收集課程思政所需的圖片、短視頻、電影、紀錄片等素材,并進行剪輯處理,修改完善具有課程思政性質的新課件。

4.2 “材料成型原理”思政元素設計舉例

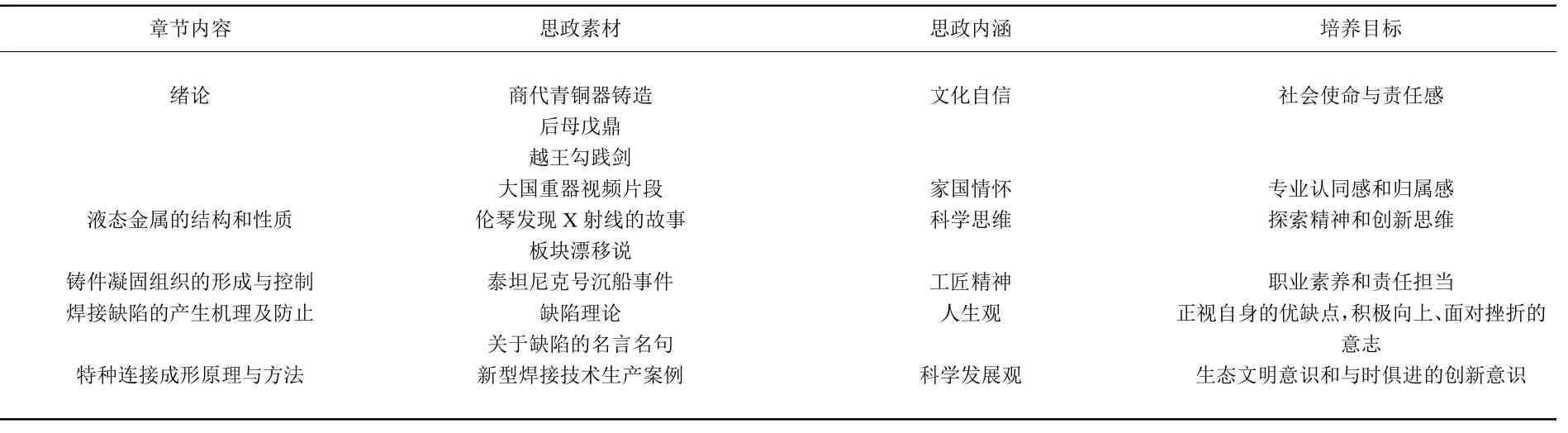

“材料成型原理”課程思政類型涵蓋生產案例、人物故事、名人文章、古典詩詞、發展歷史等。通過人物故事引導學生關注我國材料工作者對專業知識體系的貢獻,以及科學家甘于奉獻的家國情懷;通過講發展歷史,增強學生的文化自信;圍繞材料行業發展歷史,結合可持續發展的科學發展觀,提升科學素養、培養社會使命與責任感。表1 為“材料成型原理”課程中部分思政案例。通過課程思政與專業知識的融會貫通與升華,在潤物無聲中引領學生,使其內化于心,進而達到外化于行的目的。

表1 “材料成型原理”課程中思政案例舉例

5 結語

通過對“材料成型原理”課程思政教學的探索和改革,將思政內容隱性貫穿于專業教學,利用教學、科研和思政三者有機結合,提升學生的專業認同感和歸屬感,使學生深刻認識到自身在國家與社會上所肩負的責任和使命,傳承大國工匠精神。在新工科背景下,教師要不斷提升自身修養,進行教學方法、教學內容的改革與探索,講透專業知識,講活思政故事。不斷提高學生思想水平、政治覺悟、道德品質、文化素養,培養學生成為有素養、有擔當、能創新、敢挑戰的新時代社會主義接班人。