淮河生態經濟帶科技創新發展水平與經濟實力增長研究

柯章燦 劉一娜 劉華麗 郭偉

摘 要:本文在構建評價指標體系基礎上,定量分析淮河生態經濟帶城市的科技創新發展水平與經濟增長之間的關系。根據研究結論表明:總體上科技創新與城市經濟增長呈現同方向變動關系;但部分城市的科技創新對經濟增長的貢獻率嚴重不足,政府需要制定措施推動科技創新水平以促進經濟發展。

關鍵詞:淮河生態經濟帶;科技創新;經濟增長;綜合評價

一、引言

科技創新對于經濟增長有著重要作用,因此探究它們之間的關系,以幫助城市帶更快更好的發展顯的尤為重要。黨的十九大匯報中指出,科技創新才是推進市場經濟健康發展的主要動力[1]。據以往的研究表明經濟增長與科技創新有著較為緊密的關系,經濟發展和地方科技創新之間的關系,也直接影響地方科技投入資金量、地方的區域經濟布局和有關地方科技創新政策措施的出臺。據當前研究現狀,普遍認為對科技創新和經濟發展的分析主要從科技發展對經濟的促進作用、科技發展和經濟成長的關聯、科技進步對經濟增長貢獻率的研究等角度展開。例如,傅為忠等通過構建科學合理的科技創新能力評價指標體系,對安徽城市群科技創新能力進行了評價與比較分析[2];

相關研究文章表明,在研究淮河生態經濟帶城市中的科技創新性發展和市場經濟快速發展等有關問題上,大多只運用定性分析方法;文章將對問題進行定量分析,并將從技術創新產出、技術創新發展發展環境和技術創新投資三種層面對技術創新性做出說明,結合分析軟件并利用統計學方法和模型對科技創新水平與經濟增降關系進行研究,以便正確認識淮河生態經濟帶中的科技創新發展在經濟增長中的作用并進行預測,嘗試為促進淮河生態經濟帶經濟持續健康增長提供可靠建議。

二、科技創新水平綜合評價指標體系構建與評價

(一)指標體系構建

根據以往的研究文獻,按照對于指標科學客觀、便于獲取且具有代表性的要求,建立評價指標體系。創新作為技術創新中的第一要素,其指的是整個技術創新流程之中缺一不可的構成要件。在此,我根據屠年松等著名學者的分類方法,對創新要素做出等級分類。從技術創新投資、技術創新產出和技術創新環境這三個層次建立指標體系進而對技術創新做出描述評價,共從中選擇9個次級指標。

正文中研究選用的科技投資指標體系重點考察了科技創新能力內部的資金投入(R&D經費投入)、教育投資與研究人員投入,分為"R&D經費內部支出"、"教育支出""R&D人員數";本研究選取"科學技術支出"表征科技創新的政策環境,體現政府對科技創新活動的支持力度。用"郵電業務總量"反映了物流信息環境,物流管理水平與企業信息化程度越高,科學技術轉化速度越快[3];科技創新產量,是指通過科技創新實踐活動所產生的各種結論,包括直觀結論與非直接研究成果,分別可以用"專利申請量"、"專利授權量"、"新產品銷售總收入"來表示。由于選取收集的年份內。"R&D 經費內部支出"數據不能涵蓋2012-2017所有年份,因此在分析時,將該指標剔除。"金融業固定資產"這一指標的部分數據存在遺漏,因此剔除該項指標。由于樣本只有8市,而所提供的指標超過8個,為了避免相關分析無法進行,因此剔除"專利申請量"這一指標。

(二)綜合評價

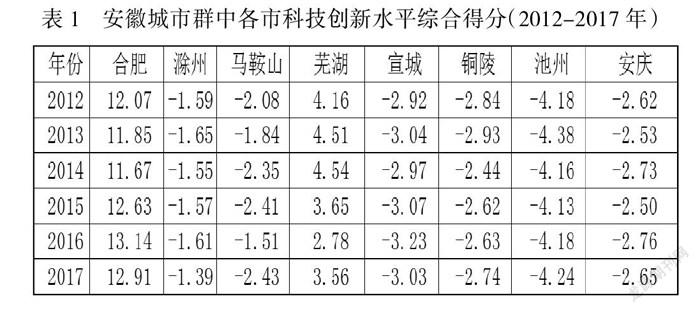

使用因子分析方法進行綜合評價,實證分析的時間為2012-2017年,在下列相關分析之中,每一年度的綜合評價中都只提取一個公因子,綜合評價結果如表1所例。

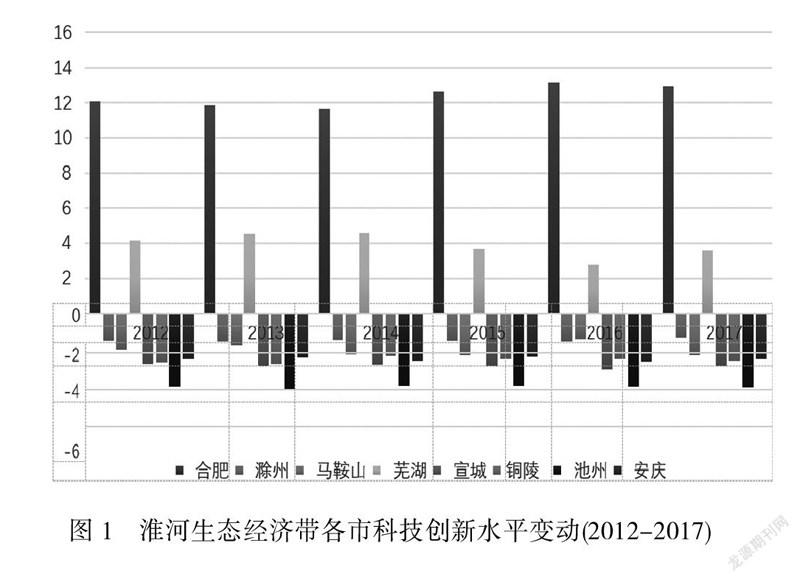

以便于更清晰的觀察各市技術吸收水平變動情況,將表1進一步可視化為圖1,根據圖1可以得到,合肥市的科技創新水平綜合得分在2013-2015年有小幅度波動,但基本保持在12左右。蕪湖市的科技創新水平2014年至2016年年均有小范圍的下降,但2017年有一定程度的回彈。根據圖2數據顯示,只有合肥市和蕪湖市在分析年限間的綜合得分全為正值,且明顯高于經濟帶所有城市的平均水平,特別是省會合肥,在科技創新水平綜合得分上的優勢突出。此外,從圖2中可以看到,分析年限內,滁州、馬鞍山、宣城、銅陵、池州、安慶六市均處于經濟帶平均水平以下,其中池州的科技創新水平得分最低,其余城市變化相近。進一步使用系統聚類方法對經濟帶的八個城市的科技創新水平進行分類,結果表明如果將8個樣本分為4類,合肥市、蕪湖市各單獨分成一類,滁州、馬鞍山、宣城、銅陵和安慶5市分成一類,池州單獨歸為一類,這個分類結果依次體現經濟帶科技創新水平的高等、中等、中低等和低等4級水平。

三、科技創新水平出現差異性的原因

通過科技創新水平變動圖的相對變化,并結合現實情況,我們可以認識到,除了合肥市在全國八座城市中的科技創新水平中領先,合肥市還具有安徽省惟一的九百八十五院校中國技術高校和全國唯二的211院校合肥市產業學院和安徽省高校,畢業投入科研的高水平人才多、科研所數量眾多且科研成果技術性很強,合肥市政府對于科技創新投入量大、支持程度高,合肥一直以來都以科技創新為發展核心。截止二零一七年底,蕪湖已累積組織開展的各級重大科技計劃項目三百三十六個,包括國家重點專項三個以及一大批重要研發成就。

對相關指標的數據分析表明滁州市的科學技術支出和教育支出相對較低,在科技上的投入較少,表明政府對科技創新活動的支持力度不高。馬鞍山、宣傳、銅陵、安慶和池州5市在"R&D人員數"、"專利授權量"以及"新產品銷售收入"上均不及平均水平,說明政府的關注程度還不夠,政府對于科技創新的經費較少、科研人員少、科研條件匱乏導致科研成果少進而導致上述現狀。

四、科技水平提升與經濟增長

通過對前文的分析,對各市科技創新影響因素都有了一定的認識,但科技水平提升是否影響城市帶的經濟增長,還需進一步檢驗。因此,在原有指標和數據的基礎上,選取了2010-2017年數據,下文將對2010——2017年的淮河生態經濟帶技術創新水平變化情況做出綜合評估,并將通過回歸其與GDP之間的關聯來說明如何相關于這一問題。

(一)數據選擇與處理

在下列相關分析中使用上述指標,但為了保證數據的完整性,避免數據查找不全或遺漏,對相應指標做了如下調整:①由于無法提取到早年間"R&D 人員數"和"新產品銷售收入",因此對這兩個指標進行相應的替換,替換成"R&D 機構數"和"專利申請量"。②因為部分省市的相關數據已無法計算,各指標值將以全省數據表示,并加上安徽省GDP作為反映國民經濟發展情況的綜合指數。

(二)安徽省歷年科技創新綜合評價

首先應用因子分析對代表技術創新能力(TI)的幾個指標展開深入研究,尋找影響技術創新能力的主要成分。用綜合因子得分代表技術創新(TI)指數,用歷年安徽省GDP數值通過SPSS標準化后的平均值代表經濟成長指數。

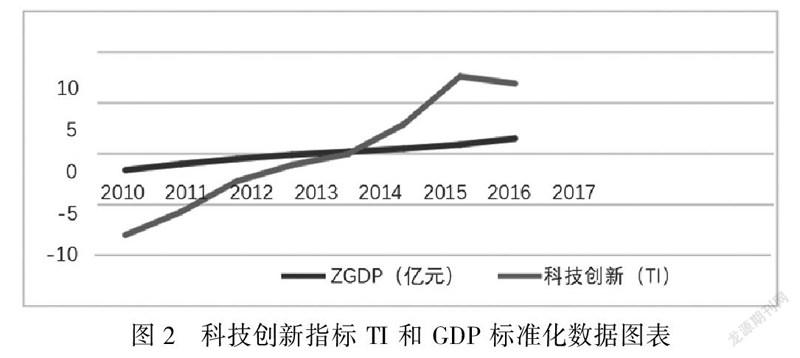

從圖2可以看出,2010-2017年期間安徽省整體的科技創新水平在持續的上升,尤其在2014年以后上升的趨勢更為顯著,說明在2010-2017年期間,安徽省在科技創新上做了很多的改變。

(三)回歸模型建立

根據以上歷年數值,依舊無法確定二者存在怎樣的關系,因此可構建如下模型:

GDP=C0+C1*TI ? ? ? ? ? ? ? ?(1)

(注,C0 是常數,C1是TI的變量系數)

使用Eviews8.0對模型進行估計,得到一元線性回歸模型如下:

=-0.00022+0.1741*TI

2=0.9524

從回歸方程(2)中可以看出,科技創新水平每增長1單位,GDP增長0.174個單位,科技創新會引起GDP的變化,經實證研究同樣表明,科技創新在一定程度上影響著地區城市的經濟增長,并且隨著時代的不斷發展,互聯網經濟和數字化經濟的不斷成熟,科技創新對于經濟增長的貢獻會不斷加大。

五、結論及對策建議

本次研究基于因子分析與回歸分析方法,參考了前人的研究成果,篩選指標并構建科技創新水平綜合評價指標體系。對于淮河生態經濟帶2012-2017年科技創新水平提升與經濟增長間的關系進行了定量分析,并得出以下兩點結論:

(一)由因子分析方法得出的數據可以看出,首先,淮河生態經濟帶的科技創新能力在不斷增強,但是區域內的合作和協調性較差,不同城市之間的科技創新水平差距較為明顯。此外,通過觀察創新指標 TI和GDP標準化數的關系表我們可以發現科技創新與經濟增長呈現出明顯的同向變動關系。

(二)通過對回歸模型的分析我們可以發現,淮河生態經濟帶內各城市科技創新對經濟增長的貢獻率還還處于較低水平,這說明淮河生態經濟帶的科學技術創新與經濟發展之間還有待磨合,因此需加大科技投入并且不斷調整科技創新模式的調整,以達到二者之間最為和諧的狀態,實現淮河生態經濟帶科學技術創新與經濟增長的協同發展,實現科技與經濟的良性循環。

根據本調研的以上結果,將推動黃淮水生態社會經濟帶科研創新水平與國民經濟發展之間的良性互惠關系,將強化對科研經費的投入作為各區域的第一任務,使各區域研發投入因為GDP增加而顯著增長,建立一種以政府政策指引為導向、以企業投入為重點內容、以社會各界支持為有力保障的多元化科研創新保障體系;而且還必須發揮政府的保障功能,各級政府應當制定支持創新的優惠政策,用以保證創新型人才的引進、國家高新技術產業的入駐等;最后,應該完善科技創新的體系,進一步推進政產學研用相互配合,實現科技創新與經濟增長之間的互通有無。

六、結語

科技創新是經濟增長的源泉和活力,經濟增長想要穩定持續,科學技術水平就得不斷的發展進步。尤其是在發展飛速的當今社會,面對著一帶一路等的機遇;迎接著人工智能、區塊鏈等新興技術的綻放;沖刺著全面建成小康社會等偉大目標。更需要進一步深化改革方向,大力推動科技創新,促進整個國家的經濟體系以更好的態勢運轉。

參考文獻:

[1]都超飛,袁健紅.十九大報告的科技創新思想——“新時代中國特色社會主義思想”首屆智庫論壇綜述[J].中國科技論壇,2018(01):1-6.

[2]傅為忠,劉登峰,韓成艷.皖江城市帶區域自主創新能力評價及對策研究[J].科技進步與對策,2012,29(05):121-127.

[3]金蘭,何剛,朱艷娜,李恕洲.皖江城市帶科技創新與經濟發展耦合協調度研究[J].銅陵學院學報,2018,17(06):59-63.