新時代我國公共政策的特點變遷

徐國沖 許玉君

[摘 要]新時代以來,我國公共政策的內容、過程、機制都有較為明顯的變化,“五年規劃”作為中國政策的核心,反映我國新時代公共政策特點的變遷。黨和國家領導人關于規劃建議說明稿為研究政府政策特點提供了分析素材。從內容分析和功能分析兩個維度構建分析框架,對“九五”計劃至“十四五”規劃建議說明稿文本進行話語分析,可以發現新時代以來我國公共政策的科學化和民主化得到進一步提升,折射出政策的前瞻宏觀性,總體呈現三大特點。在政策主體上加強主體間的上下聯動,黨的領導貫穿公共政策始終;在過程中走向決策流程規范化和制度化,問題導向與目標導向相結合;在結果上實現政策內容產出的均衡全面,政策學習更為積極主動。“五年規劃”建議說明稿的話語變遷及其折射出的我國公共政策的特點變遷,受到內容性邏輯和任務性邏輯的雙重影響。

[關鍵詞]公共政策;五年規劃;建議說明稿;話語分析

中圖分類號:D63 文獻標識碼:A 文章編號:1008-410X(2022)02-0054-11

一、問題的提出

政策文本是國家意志的體現。新時代以來,我國公共政策的內容、過程、機制都有較為明顯的變化。“五年規劃”是中國政策過程的核心機制[1]。梳理“五年規劃”的發展歷程,既可以探尋政府職能履行方式的變遷特點[2],也可以反映我國新時代公共政策特點的變遷。“十四五”規劃具有里程碑意義,是我國邁向強國階段的開局規劃,也是我國進入高收入階段、全面推進高質量發展的規劃[3]。與以往的規劃相比,“十四五”規劃體現了新時代公共政策的何種特點,這是本文要討論與探索的重點。

梳理已有研究,可以發現新時代的公共政策具有三個主要特點。一是公共政策由碎片化走向整體性、系統性和協同性[4]。這體現在政策多領域協調和統一,如教育、醫療、住房政策等社會政策與人才引進等勞動力市場政策的融合[5]。二是公共政策更加注重科學性和民主性。新時代的公共政策把“以人民為中心”作為引領黨和政府經濟社會發展工作的重要思想與原則,有助于解決復雜的政治社會問題[6];把公共參與作為公共政策科學性的基石,部分公眾意見和建議的專業性和普通公眾訴求的多樣性能夠促使政策科學化[7]。這表明公共政策既強調民主性,也關注科學性。三是公共政策從選擇性優先發展走向多頭并進,全面發展。黨的十八大以來,我國公共政策由過去注重經濟發展建設轉向經濟、政治、文化、社會和生態文明五位一體,全面推進[8]。但這些研究結論大多是基于理論分析,從規范意義層面上進行論述,缺乏實證研究的支撐。“五年規劃”是中國最重要的公共政策之一,是中國國民經濟和社會發展的一個中長期計劃,為國民經濟和社會發展遠景規定目標和方向。基于“五年規劃”是中國宏觀經濟和社會治理工具,以它為切入點能夠充分研究我國公共政策的特點[9]。學界有從政策視角來分析“五年規劃”的研究。

從政策文本看,關注規劃本身的意義,點明規劃在政策中的重要地位,是中國政策過程的核心機制[1]。從政策功能看,關注規劃蘊含的政策和治理的含義。例如,對1981年-2020年規劃文本進行語詞分析,從工具價值和內在價值兩方面探討我國文化政策的價值的訴求[10]。從政策過程看,描述規劃形成的過程,有學者通過詳細描述“十二五”規劃制定過程,說明中國已經形成了行之有效的公共政策機制[11]。

綜上所述,學界關于公共政策與“五年規劃”的研究已然眾多,但關于兩者的關聯研究較為缺乏。一是學界有對新時代公共政策特點的研究,但缺乏以“五年規劃”為切入口的研究。二是學者從政策視角探討“五年規劃”,但由于“十四五”規劃剛剛出臺,對其進行分析的研究較少。

三是目前學界在這方面大多是規范研究,缺乏實證研究。四是研究方法以定性方法為主,未有將話語分析引入“五年規劃”文本分析的研究。基于此,本文通過六份規劃建議說明稿文本的比較分析,梳理新時代我國公共政策的特點變遷及其邏輯。

二、研究樣本和分析框架

(一)研究樣本的選擇

規劃文本形成之前會先向人大代表征求意見形成建議稿,國家領導人會針對該建議稿發表講話、進行說明。例如,“關于《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》(簡稱為建議稿)的說明”即為“規劃建議說明稿”,本文簡稱為“說明稿”。本文選擇“九五”計劃至“十四五”規劃建議說明稿文本作為案例出于三個原因。一是六份文本是具有較高代表性的政府話語行為。通過比較,可以看出新時代以來中國公共政策的特點變遷。“九五”計劃是20世紀最后一個五年計劃,實現了從傳統計劃經濟體制向社會主義市場經濟體制轉變,并逐步實現經濟增長方式從粗放型增長向集約型增長轉變。作為21世紀的承前計劃,“九五”計劃基本確立我國的經濟發展體制,具有一定特殊意義。

二是說明稿的內容高度凝練。規劃文本涉及國家發展的方方面面,建議稿是規劃核心內容的凝練,說明稿則是對建議稿的凝練,能夠清楚地捕捉政策特點的變化。三是說明稿適合作為話語分析的對象。規劃文本和建議稿文本注重介紹具體政策與規劃,較為書面,說明稿文本除正式內容外,有溝通有互動,語氣更加生動。

(二)分析框架的構建

話語是人們交流和交往的基本方式,公共政策作為政治系統中最重要的話語信息輸出[12],其言語行為在很大程度上體現政府政策的特征。話語分析通過對公共政策外在的話語符號,即格式相對固定的政策文本進行分析,可以較直觀清晰地觀察話語主體的意圖。

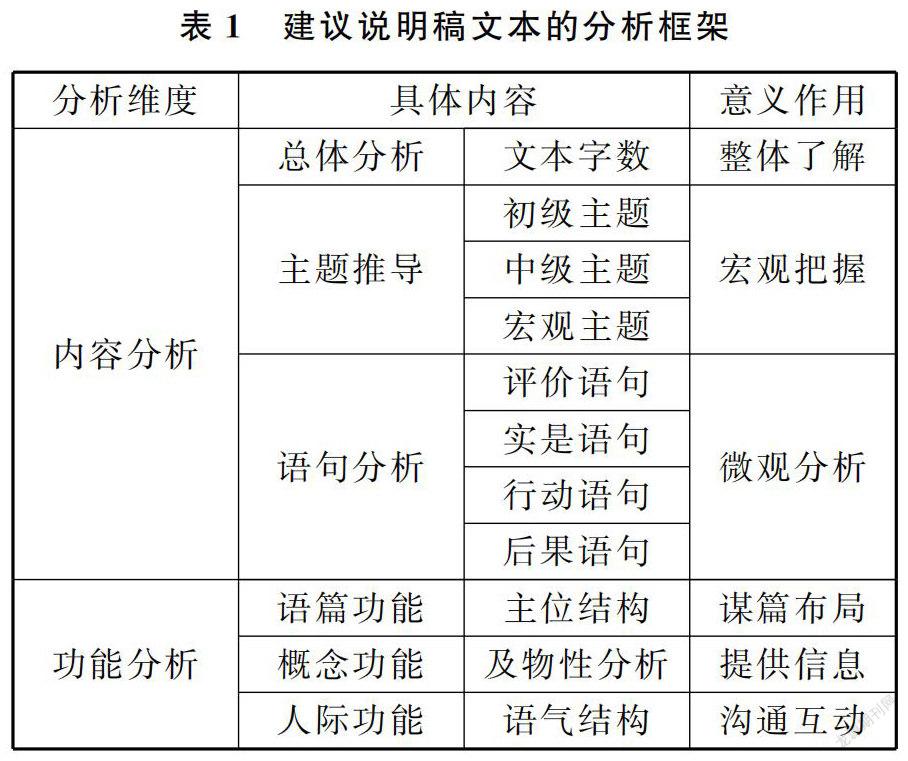

語句能夠描述具體的事態,具有一定的功能意義。以語句作為公共政策話語研究的基本分析對象,既能夠全方位了解公共政策的內涵,也能夠考察其在語句結構層面的功能[13]。對政策文本的分析通常分為語句內容分析和語句功能分析兩個部分。

1.語句內容分析:有助于宏觀把握與微觀分析。語句內容分析分兩部分。一部分,由語句出發,對語篇進行宏觀主題推導,了解政策內容的全貌,以類似于扎根理論編碼的手段處理語句,對主題進行層層推導,得出語篇宏觀主題。

另一部分,將語句劃分為四種類型,按照政策過程進一步了解政策的細節。一是評價語句,指公共權力對公共事件進行的價值判斷。二是實是語句,公共政策出臺前的現狀,即政策的起點。三是行動語句,設定相關主體的行為方式,其可行性決定政策措施能否順利實施。四是后果語句,指出相關主體遵從或違背行動語句所面臨的結果。

2.語句功能分析:展現語篇功能、概念功能與人際功能。功能分析遵循系統功能語法,系統功能語法可操作性強,實用性高,能夠將語言結構和功能聯系起來[14](P78),是話語分析和描述的一種有效工具。在系統功能語法中,語句有三項基本功能:一是語篇功能,使語言前后連貫,組織信息的功能;二是人際功能,運用語言參加社交活動,交換信息的功能;三是概念功能,通過語言表達各種經歷,表述信息的功能[15](P63)。

內容分析可以了解話語全貌和內涵,功能分析能夠從結構上對語句進行解構,深入剖析語句的功能特點。以往研究大多從語句分析入手,但單一的政策語句并不具備完整的信息傳遞功能,因此,本文不僅使用語句分析,還引入對語篇的分析,進一步考察政策話語的制度語境和語效。一方面,語篇功能通過宏觀結構中的主題推導,對比分析六份說明稿的發展側重點及變化。另一方面,語句功能通過語句分類和功能分析,前者進一步細化說明稿的信息與含義,后者通過分析語篇功能的主謂結構、人際功能的語氣結構和概念功能的及物性,可以更深入理解政府政策特點和政府治理的內在機制與邏輯(見表1)。

三、“五年規劃”建議說明稿的話語分析

“五年規劃”是我國政府最重要的公共政策之一,是對未來五年我國經濟社會發展的重大戰略和重大事項作出的部署和安排戰略框架[16]。本文對六份文本(“五年規劃”建議說明稿)進行總體分析,在層層主題推導、四大語句分析和語篇、概念、人際三大功能的深層描述基礎上總結新時代我國公共政策的特點。

(一)文本總體分析:注重經濟社會全面高質量發展

說明稿是對建議稿核心要點的概括,二者功能和作用相似。建議稿的重點是確立發展理念,明確發展的方向、思路、重點任務與重大舉措,

規劃是根據建議稿制定的,其重點是具體的工作部署。例如,“十三五”說明稿(僅9104字)和“十四五”說明稿(僅5867字)兩份文本篇幅較短,內容精簡,尤其是“十四五”說明稿,字數大約只有前幾份文稿的一半;其他四份文本字數都在一萬以上。一方面,這體現新時代我國公共政策內容表達的高度凝練;另一方面,這使得建議稿和“五年規劃”之間的分工更加合理,更好地體現公共政策的宏觀性、戰略性與指導性。

前四份文本總體上側重于解決當下我國面臨的困境。“九五”建議說明稿強調通過加強農業發展、做好國有企業改革來發展經濟;“十五”建議說明稿重點關注產業結構升級和地區、城鄉協調發展及科教發展與人才教育;“十一五”建議說明稿高度重視社會主義新農村的建設、自主創新和科技教育的發展及體制改革的深化;“十二五”建議說明稿主要闡述經濟建設、社會事業和民生發展、深化改革和擴大開放三大部分。

新時代我國公共政策的重點關注內容與以往有所不同,盡管對經濟發展依然重視,卻更側重全面小康、鄉村振興等,經濟、社會、政治、生態文明、文化多手抓。“十三五”建議說明稿對于經濟發展、農村貧困人口脫貧等較為重視,對綠色發展也作出詳細指示,并對我國“全面二孩”政策和戶籍政策改革提出建議。“十四五”建議說明稿篇幅最短,除闡述建議稿的形成過程,重點提出要建立以國內大循環為主體、國內國際雙循環的新發展格局,促進全體人民共同富裕,明確全面建成小康社會的完成情況和宣布時機。

(二)主題推導:政策內容更為豐富全面

本文將建議說明稿依照文本的特點劃分為內容部分和對話部分。內容部分是文本主體部分,主要包括規劃建議的具體闡述,屬于較書面的文本;對話部分是文本的開頭和結尾,主要包括描述規劃制定過程、規劃目標和展望未來。

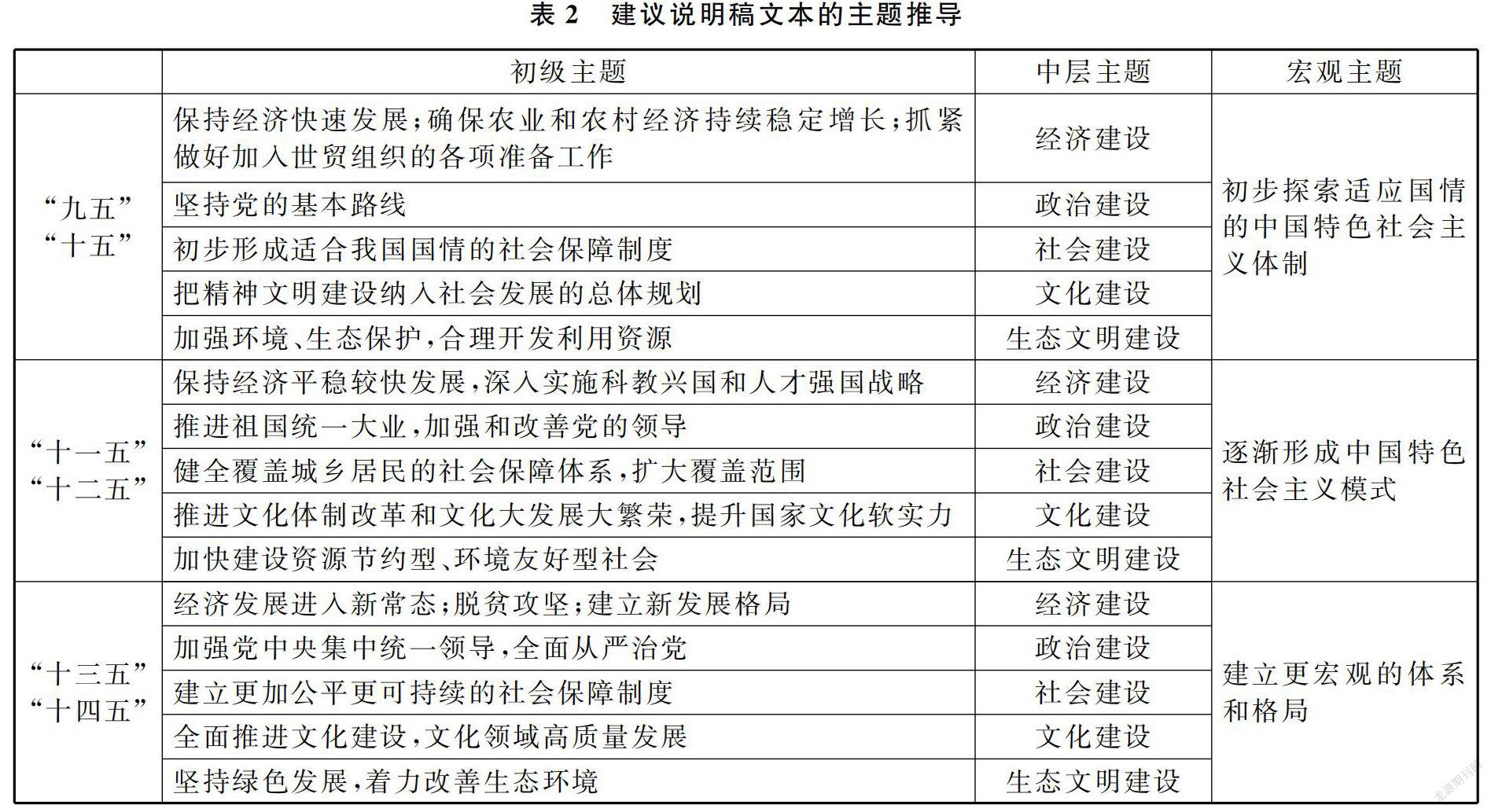

語義的宏觀主題可以聚焦于小句的意義及小句背后隱含性作用,是了解話語意義的有效途徑,對主題的層層推導與扎根理論的編碼過程異曲同工:從小句本身的初級主題到小句群組的中層主題,再到語篇整體的宏觀主題,構成了語篇語義的層級宏觀結構(見表2)。

新時代以來,我國公共政策內容更為豐富全面。一是“五大建設”同時推進,發展方向更加具有明確性。隨著經濟水平的提高和綜合國力的增強,我國由過去主要關注經濟建設發展逐漸轉向同時著手推進“五大建設”。經濟建設方面,新時代的公共政策致力于扶貧工作,努力完成農村貧困人口脫貧,實現全體人民共同富裕。政治建設方面,提出全面從嚴治黨,主動凈化黨內政治生態,更好地發揮黨的領導核心作用。社會建設方面,對建立社會保障制度提出更明確的要求,旨在建立更加公平更可持續的社會保障制度。

二是發展體制和模式更加完備。我國發展體制和模式歷經確立、完善和完成三個階段。“九五”和“十五”處于21世紀新發展的節點,經濟發展體制和模式尚未形成,正在初步探索適應我國國情的中國特色社會主義體制。歷經十年的發展,我國的發展體制和模式基本確立,“十一五”和“十二五”的重點在于運用科學發展觀,對其進行補充和完善。新時代以來,“十三五”和“十四五”文本的重點在于以習近平新時代中國特色社會主義思想為核心,建立更宏觀、更長遠的中國發展模式。我國正處于百年未有之大變局,面對國內外動蕩的局勢,提出建立新發展格局,在夯實內循環的基礎上,以更加積極主動的姿態參與外循環,形成內外經濟循環相互促進和平衡增長的經濟發展戰略。在國內發展落后、國際形勢不明朗的雙重壓力下,“九五”和“十五”更多聚焦于解決現實問題,關注當下的困境,具有一定時代的限制,積極主動性相對較低,可持續性也較弱,如過于重視經濟發展速度,相對忽視環境保護,但這是處于當時情境的最優解,是我國建立適應國情的發展體制和模式的必經之路。“十一五”和“十二五”在已有基礎上調整,以科學發展的視角對現有的發展模式進行完善,解決現有問題,并提前預判短期內可能出現的問題,積極主動性相較前者有所提高。“十三五”和“十四五”致力于將解決問題的措施歸納整合,提煉成宏觀的中國模式,預判并解決長遠發展可能出現的問題,體現了我國由解決問題到主動預判問題的轉變,積極主動性最高。

(三)建議說明稿的語句分析維度

1.評價語句:折射政策的前瞻宏觀性。評價語句回答的是政策“應該是什么”,是政策制定者作出的價值判斷,即政策的意義與特點。

一是政策具有宏觀性。建議稿作為規劃文本的制定依據之一,著重解決重大的戰略性、宏觀性和政策性問題,為后續規劃的制定指明方向。二是政策具有簡潔性。建議稿只闡述宏觀的發展方向和重大措施,具體的部署工作留給規劃綱要規定,以更好體現建議的宏觀性、戰略性、指導性。

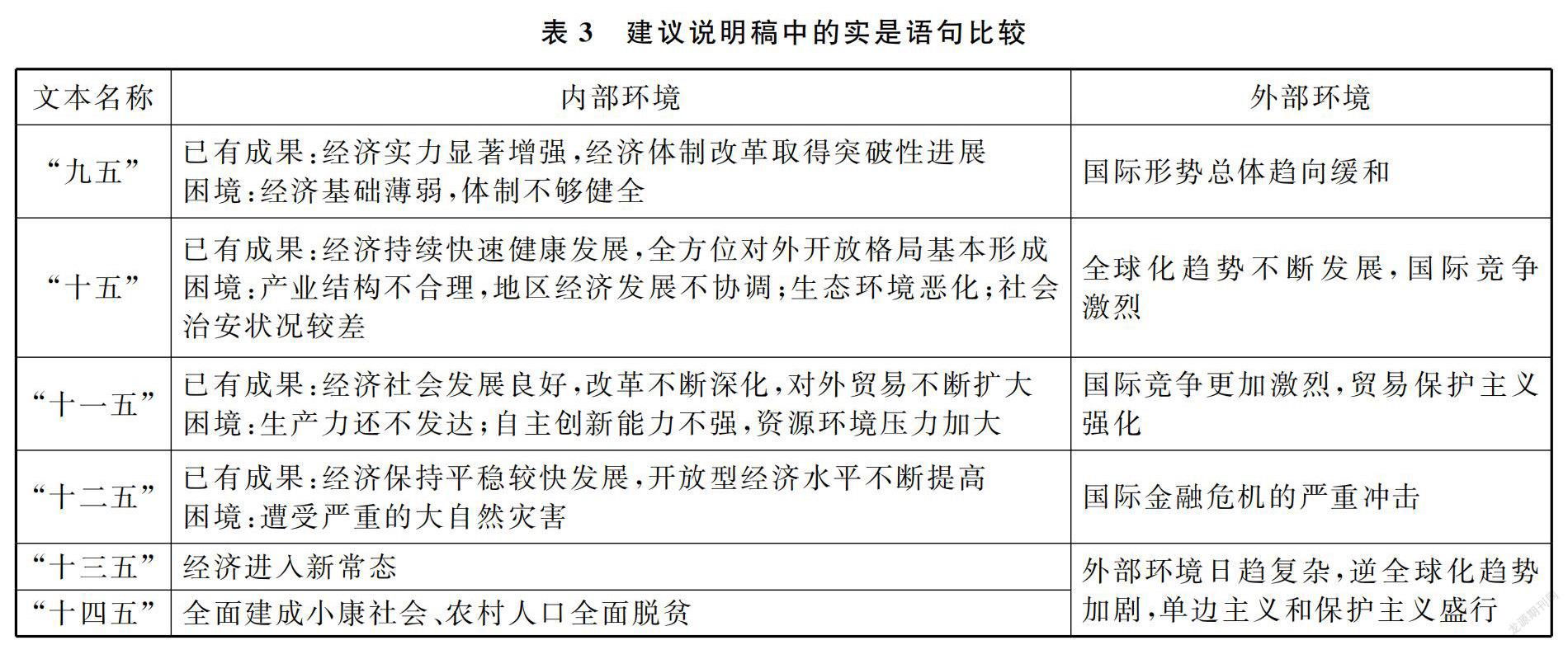

2.實是語句:展示政策面臨的內外部環境。實是語句回答的是“現實如何”,是政策愿景的邏輯起點,即政策面臨的內外部環境,包括現有發展成果和面臨的困境(見表3)。一方面,新時代以來我國政策的起點更高。經濟發展碩果累累,經濟實力不斷增強,經濟發展質量顯著提高,體制改革不斷深化等,為政策的開展和落實提供了良好的基礎。另一方面,我國面臨越來越嚴峻的外部困境。由總體緩和的國際形勢逐步演變成逆全球化、單邊主義盛行的“百年未有之大變局”,使政策面臨更加艱難的挑戰。

3.行動語句:明確政策具體任務和措施。行動語句回答“如何做”的問題,即政策具體的任務和措施。建議稿文本的行動語句可以分為統領行動的指導思想、達成目標的具體任務和保障措施三部分(見表4)。其中,指導思想和歷任領導人治國理政思想緊密相關,具體任務對應規劃中的重大措施,保障措施皆為黨中央的集中統一領導。隨著經濟水平的提高和綜合國力的增強,新時代我國對于環境保護的重視程度明顯增加,堅持綠色發展戰略,推動高質量發展、構建新發展格局,充分踐行習近平新時代中國特色社會主義思想,從擴大對外開放轉變為構建以國內大循環為主、國內國際雙循環的新發展格局,對外開放的態度更為積極主動,體現我國對于國內發展前景的強大自信。

4.后果語句:勾勒政策目標和愿景。后果語句詮釋“可能達到什么目標”,即采用行動語句后政策可能達到的效果。建議稿的目標與經濟發展相掛鉤,立足當下,由基礎的體制建設到最終實現全面脫貧、建成小康社會、全體人民共同富裕。制定的愿景目標層層遞進,銜接關聯,“九五”到“十四五”的規劃目標依次從“初步建立社會主義市場經濟體制”、“推進現代化建設、完成祖國統一”、“又好又快地發展”、“實現科學發展”、“農村人口全面脫貧、全面建成小康社會”到“全體人民共同富裕”,既高瞻遠矚又量力而行,符合馬克思主義的認知規律。

(四)建議說明稿的功能分析維度

1.語篇功能:體現決策的科學性和民主性。語篇功能,即人類具有組織語言使其本身前后連貫的功能,具有傳遞消息的作用。作為消息的小句,一般包括主位和述位兩部分。主位一般位于小句句首的位置,類似于傳統語法的主語。根據

主位的成分可分為無標記主位和有標記主位,前

者是小句的主位與小句的主語相同時的情況,后者是小句的主位與其主語不一致。

后兩份文本中各有6句和11句主位難以判斷且無主語的祈使句,在進行主位結構統計時將其剔除。本文六份建議說明稿文本大部分語句是無主位標記,即小句的主語和主位重合,清晰明了,讓讀者能夠更快速解讀和獲取信息。標記主位則是由其他語篇成分位居主位,暗含更多信息,發揮更強大的表述功能。如“十三五”和“十四五”建議說明稿文本中都有“從征求意見情況看”“在征求意見過程中”位于語篇主位,展現文件起草工作對于群眾意見的重視,體現政策的科學性和民主性。其他四份文本則將時間狀語成分放置于語篇主位,有助于人們更好地了解建議稿起草工作的時間脈絡。

2.概念功能:反映群眾廣泛參與政策制定。及物性系統是一個語義系統,把人們對現實世界和內心世界的經驗用若干個過程表達出來,包括過程涉及的參與者和環境成分,最能集中體現語言的概念功能。及物性系統反映了現實世界中事物所處的各種過程,包括物質過程、心理過程、關系過程等,每個過程都由過程本身、參與者和環境成分三部分組成。

物質小句主要展示做事和事情發生的過程,指的是“動作”過程,表示某個實體做了某事。前四份文本的物質過程主要提供政策的背景信息和簡單的形成過程,如點明“在快要過去的20世紀人民的偉大壯舉”的背景,以及領導人“連續聽取專題匯報”“到各地調研”和“廣泛征求意見”并“進行認真修改”。新時代以來,政策文本的物質過程較為詳細。一方面,簡單概述文件起草組的成立和組成人員,黨中央下發通知、征求意見及開展會議審議建議稿的過程;另一方面,詳細描述文件起草組對于意見的收集過程和采納過程,如“主持召開座談會”“開展網上征求意見”和“增寫、改寫、精簡文字”等。

心理小句展現感知的過程。前兩份文本主要展現對于達到計劃目標的樂觀積極和對同志們奉獻自己的智慧、將建議稿修改好的殷切希望。新時代以來,政策心理過程增加各方面的反饋情況,“大家一直認為”建議稿具有重要的意義,“大家普遍希望”發揮其作用,并對其“給予充分肯定”。關系小句展示“是”和“擁有”的過程。六份文本都強調政策對該時期國民經濟發展的重要意義,指出人民群眾對于國家發展的重要作用。

除過程類型外,環境因素也是描述及物性的重要組成部分,主要是時間和方式兩類。時間成分方面,前四份文本均未提及,新時代的兩份文本則詳細點明其制定到成立的時間,表現該政策流程更清晰規范,效率更高。“十三五”說明稿通過發布黨內征求意見的時間和征求黨內外不同意見的時間,表明建議稿是科學政策的產物。“十四五”在此基礎上,增加召開各類專家座談會、專項座談會和網上征求意見的時間,展現政策起草過程的科學性和民主性。方式成分方面,前四份文本主要以黨內外征求意見的方式,后兩份則增加專家座談會、專項座談會和網上征求意見的方式,體現發揚民主、集思廣益的特點。

3.人際功能:展現政策發揚民主的過程。人際功能指所具有的表達說話者的身份、地位、態度、動機及對事物的推斷等功能。在話語過程中,說話人具有特定的言語角色,也給受眾安排相應的角色。六份建議說明稿的發言人是建議編制者,也扮演了信息給予者的角色,受眾是廣大人民群眾,即信息接受者的角色。六份文本皆使用直陳句,有利于向公眾傳遞信息,符合說明的目的,增加嚴肅性,體現話語的聲望和力量。

人際功能可以通過語氣結構實現。語氣結構由主語和限定成分組成,前者為名詞或名詞性短語,明確闡述內容的出發點,后者確定小句時間或空間的參照點,限制小句的范疇,豐富小句的內在含義。

前四份文本主語數量較少(常使用的主語為“建議”、“建議編制者”與“人民群眾”),占主體地位的大多為建議稿本體。相對弱化規劃編制過程中人的存在與作用,能夠更為客觀地闡述,便于廣大人民群眾了解其內容、價值、目標等。新時代“五年規劃”占主體地位的是“建議編制者”。從建議編制者的角度出發進行說明,態度懇切,講述文件起草組的建立、組成及其工作內容,全方位說明政策撰寫修訂的過程,既強調建議編制者的重要作用,又還原政策的形成過程,增加政策透明度,拉近政府與群眾的距離。并且,增加“提意見者”和“黨/國家”等參與者,具有多元化特點。一方面,增加“提意見者”為主語貫徹了以人民為中心的發展思想。政策重視且充分吸收多方意見,充分反映廣大人民群眾的利益、愿望和要求,體現對人民高度負責的精神,規劃起草過程發揚民主、反映民意、集中民智。另一方面,增加“黨”為主語強調黨對政策制定和落實的全面領導。不斷完善黨領導經濟社會發展的體制,牢牢掌握發展戰略主動權。可見,“規劃”是中國政治實踐的重要治理經驗,也是中國共產黨治國理政的一種重要方式[17]。

在語氣系統里,限定成分的作用在于確定時間參照點,限制小句的范疇,也豐富小句的內在含義,通常以時態展示。

前四份文本大量使用現在時態(超過半數,甚至高達75%),簡單描述計劃的制定過程和本次的開會目的,這構成講話人的潛臺詞,即做好現在,駐足當下。與前四份文本相比,新時代政策文本的將來時比例有所提高,現在時和將來時的使用比例基本持平。現在時詳細闡述規劃如何吸納群眾意見,形成最終政策的過程;將來時用于闡述“五年規劃”的目標愿景,即未來具體的實施措施,以及對于完成目標的信心,側面展現講話人對于規劃目標能夠達成的自信。

四、公共政策的特點呈現與變遷邏輯

黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央堅持和發展中國特色社會主義,形成了一系列治國理政的新理念新思想新戰略,而這些都以公共政策為載體呈現。本文將“五年規劃”的制定出臺視為政府出臺公共政策的過程與結果,透視新時代公共政策特點的變遷,探窺黨中央治國理政的基本思路。

(一)政策主體:主體間上下聯動

所謂上下聯動,即堅持黨的領導和社會參與相結合。規劃的制定不是封閉的政策制定過程,而是中央和地方多層次、多主體之間通過各種上下聯動的互動模式,不斷協商、起草、試驗、評估、調整政策的循環過程[9]。規劃的編制和實施已經是中國政策的核心機制,是解決國家發展問題的有效措施,是提高政府調控能力和國家治理能力現代化水平的有效手段。

1.黨的領導貫穿公共政策始終。中國共產黨是我國最高政治領導力量,是統攬國家發展建設的執政黨,是政策主體及保障政策落實的重要因素[18],堅持黨的領導是中國特色社會主義最本質特征與最大優勢。規劃促進黨的主張轉化為國家意志,保障黨的路線方針政策能夠落到實處[19]。一方面,黨是我國政策的領導力量。中國共產黨通過制定政策推進國家治理,基于中國共產黨特殊的領導地位,黨的政策處于國家政策體系的主導地位,始終發揮主導性作用。六份規劃都是在中央政治局的委托下,由國家領導人主持起草工作,也就是說,政策從制定、起草到出臺都是在黨的領導下進行的。另一方面,黨是公共政策落實的保障機制。堅持黨的領導是制度保障,對比六份建議說明稿可以發現,21世紀以來黨的建設不斷加強,不僅對其發揮先鋒模范作用提出要求,更強調黨的紀律建設,全面從嚴治黨,逐步完善執政黨建設。

2.政策多元主體積極互動參與。通過規劃的制定,深入討論并研究國家未來發展方向、目標、具體各方面指標及面臨的困境。

規劃制定是一個群策群力、廣泛吸取黨內外人士社會各界人士意見、政府上下反復溝通的科學政策機制,這不僅能夠提高規劃本身的質量,還能夠提高規劃的可行性,形成一種以規劃推動執行的方案規劃機制[20],減少后續具體執行過程中面臨的障礙。

“十四五”規劃發揮更強大的表述功能,鼓勵社會主體積極參與,關注社會主體的意見反饋情況,體現了公共政策的民主化和科學化。說明稿增加

“提意見者”為主語。主語提供了初始信息,主語的變化體現了對于提意見者的重視程度。提意見者主要有專業人士和社會主體兩類。一是邀請專業人士參與政策制定,預測政策的實施效果。開展多種座談會,根據專業人士的意見對規劃進行修改,有效提高規劃起草的科學性。二是鼓勵社會主體積極參與,創新各種意見采集渠道,促進黨內外、各地方各部門人員獻計獻策,收集網絡上的群眾意見,提高規劃起草的民主性。

(二)政策過程:流程規范與遠見前瞻

在我國,“五年規劃”的編制過程也是典型的公共政策的制定過程。通過六份“五年規劃”文本的編制過程的比較,可以發現新時代以來我國政策過程的主要變化,即決策流程的規范化和制度化、政策問題導向與目標導向相結合等兩大特點。

1.呈現決策流程的規范化和制度化。規劃的編制是“制度化和規范化”的過程,體現了政策的科學性和民主性[11]。規劃制定過程體現了政策過程廣泛參與、深入調研、尊重科學、開放學習的特點,說明我國已經形成科學民主的公共政策機制。

首先,從規劃起草過程看,

說明稿詳細闡述規劃起草過程,使得政策過程更加透明化。說明稿使用較多標記主位,其中的時間狀語標記主位詳細介紹規劃制定時間過程,有助于人們更好地了解建議稿起草工作的時間脈絡。其次,從意見表達方面看,規劃采取多樣化渠道征求意見,包括征集黨內外意見、專項座談會上專家學者的意見及網絡上的群眾意見。說明稿利用心理過程展現提意見者的感知情況,指出建議稿的重要作用和對建議稿的高度認可。再次,從政策文本形成過程看,通過反復的討論與修改,最終形成高質量的規劃文本。最后,從規劃的政策循環看,政策過程是典型的政策循環,即前一輪為后一輪奠定基礎,使規劃編制的不同意見表達的程度進入一個更高級階段,也使最終形成的文本質量得到不斷提升,體現了良好的學習機制和適應能力[21]。

2.政策問題導向與目標導向相結合。“黨提建議、政府編制規劃、人大審議通過規劃、全國人民執行人大審議通過的規劃,這是中國共產黨在治理國家當中創造的一個非常好的經驗”[22]。政府規劃是一種對未來不確定性的應對措施,是治國理政的有效手段[23]。一方面,規劃是指導當前發展的必需之舉,能夠解決當下的發展困境,增強我國經濟發展的可持續性。

“十四五”強調生態文明建設,指出其是關系人民福祉、關乎民族未來的長遠大計。面對資源約束趨緊、環境污染嚴重、生態系統退化的嚴峻形勢,必須樹立尊重自然、順應自然、保護自然的生態文明理念,把生態文明建設放在突出地位,并將其融入經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設各方面和全過程,尤其是協調經濟和生態的關系,保證代際公平,努力建設美麗中國,實現中華民族永續發展。另一方面,規劃是引領未來創新的必要之策,對我國未來經濟社會發展趨向作出了宏觀性、預期性的研判。盡管我國經濟發展存在一定問題,市場主體、交易規則、配套制度等遠不成熟,但如果只關注當下問題,容易陷入“就事論事”而缺乏長遠發展的困境。因此,黨和政府對未來發展提前思考、充分研討和作出預判,發現、評估和解決不確定性,制定出宏觀規劃政策和遠景目標,指引國家走出發展的困境。“十四五”規劃提出2035年遠景目標,即基本實現社會主義現代化,既立足近期,又謀劃長遠,二者相互銜接,為持續推進社會主義現代化強國建設提供清晰可行的路線圖。“十四五”規劃和2035年愿景目標存在相互關系。一是二者內在統一、協調一致。2035年戰略目標的實現不是一蹴而就的,應堅持問題導向和目標導向相結合,將長遠戰略目標通過“十四五”和未來的規劃分解為階段性發展目標[24]。將長期與短期結合起來,符合歷史的延續性,滿足實踐的新要求,并且能夠明確奮斗目標,清楚奮斗方向,明確奮斗手段,使目標、方向和手段的內在統一得以實現,為實現中華民族偉大復興的中國夢奠定堅實的基礎。二是二者有機聯系、持續推進。2035年遠景目標是未來15年我國經濟社會發展的總體目標,是“五年規劃”對標的參照系,需要通過三個“五年規劃”逐步實現。“十四五”規劃作為開局之作,按照遠景目標的指引不斷推進各領域現代化,為推進遠景目標的實現努力奮斗。

(三)政策結果:內容產出均衡全面

政策結果指的是政策制定的產物,具體表現為政策文本的主要內容。通過六份文本的對比可以看出新時代以來政策結果的主要變化,即政策發展更加均衡全面。我國由過去關注經濟發展轉向經濟、社會、政治、生態文明、文化多手抓,逐步形成更宏觀的發展體制和模式。

1.政策目標宏觀長遠。從主題推導可以看出,“十四五”規劃強調經濟高質量發展,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,注重經濟發展質量,在對外開放方面建立以國內大循環為主體、國內國際雙循環的新發展格局;重視生態文明建設,提出“生態文明建設實現新進步”[25],在原有目標基礎上注重改善城鄉人居環境,強調綠色發展理念,與“綠水青山就是金山銀山”的理念思想相呼應。語句分類中亦能體現,行動語句展現了我國發展的具體任務,可以看出“十四五”規劃對經濟發展質量的關注,對環境保護的重視,積極推進生態環境的現代化,即利用現代化技術和政策工具,改造個體的行為模式,從而變革經濟和社會發展模式,實現生態環境保護和經濟發展雙贏[26](P272)。后果語句展現了國家發展目標的變化,目標與經濟發展相掛鉤,逐層遞進,由基礎的體制建設到最終實現全面脫貧、建成小康社會、全體人民共同富裕,體現了以人民為中心的內涵。

“十四五”規劃提出“全體人民共同富裕邁出堅實步伐”的目標和“更加積極有為地促進共同富裕”的要求[25]。一是共同富裕是“全民共富”,即全體人民共享經濟發展的成果。與以往不同,不再秉持讓一部分人和一部分地區先富的發展方式,而是追求區域平衡,所有人都能過上幸福美好的生活。二是共同富裕是“全面富裕”,即實現人的全面發展和社會文明的全面進步。“全面富裕”包括物質上的富裕和精神上的富裕,還包括環境的宜居宜業,和諧和睦的社會,以及普惠普及的社會公共服務。

2.政策學習積極主動。“十四五”規劃以更加積極主動的姿態解決國家發展問題。“十四五”規劃致力于將解決問題的措施歸納整合,提煉成宏觀的中國模式,不僅解決當下問題和短期內可能產生的問題,還能夠考慮國家長遠發展。一是建立高質量經濟發展模式。注重經濟發展質量,調整經濟增長方式,建立對外開放新發展格局。“十四五”規劃促進經濟高質量發展,有效釋放新增長動能、系統構建新產業體系、全面建立新社會發展格局、確立新生態文明生活方式,為中國經濟社會發展帶來新亮點、新引擎和新空間[27]。通過規模經濟效應、創新學習效應、空間集聚效應和發展外溢效應等,高質量發展的規模優勢將不斷擴大,成為我國現代化建設的重要動力[28]。二是堅持生態文明建設,著力改善生態環境,強調綠色發展理念。“十四五”規劃不僅加大力度推進環境污染治理和生態保護,更強調堅持綠色發展,本質上解決人與自然和諧共生問題。堅持貫徹綠色發展理念,摒棄過去損害生態、破壞生態的經濟發展模式,加快形成保護環境的產業結構、生產方式和生活方式,從根本上解決目前面臨的嚴峻生態環境問題[29]。

(四)政策變遷:遵循內容性與任務性邏輯

通過對“九五”計劃至“十四五”規劃建議說明稿的話語分析,可以折射出我國公共政策的特點變遷。這種變遷受到內容性邏輯和任務性邏輯的雙重影響。

1.內容性邏輯表現為不同政策內容變遷程度不一。話語內容與話語表達常常相互影響,但內容與表達并不固定匹配。由于主客觀的各種復雜因素,常常出現“詞不達意”或“言不由衷”的情況。然而,在相對穩定的政策話語系統中,內容會對表達形成約束[30]。

“五年規劃”建議說明稿文本中所折射出的政策變遷遵循的

內容性邏輯展現為,盡管實現全面小康和共同富裕是“五年規劃”相關文本話語的前提和底色,但文本內不同部分的變遷程度并不完全相同。如經濟建設不論從篇幅還是內容上始終占據“五年規劃”政策文本的重要地位,內容變遷程度較低。生態文明建設從為經濟建設犧牲,到躋身五位一體與經濟建設地位平齊,內容變遷程度較高。政治建設從“堅持黨的領導”到“全面從嚴治黨”,實現管理型領導到自我監督與自我管理的轉化,并且在主語上也增加了以“黨”為主體的表達形式,內容與表達形式變遷程度都較高。

2.任務性邏輯表現為任務的聚焦性與漸進性并進。任務性具有長期性、持續性和穩定性,是政策話語變遷過程中要考慮的因素。政策所面臨的中心任務就是這種任務的典型表現。實現全體人民共同富裕是普遍任務,但不同時期聚焦的任務有所偏差,這在主題推導和語句分析中有所體現,前四份政策文本聚焦于經濟建設,新時代兩份政策文本逐漸轉向同時著手推進“五大建設”,這形成突出的話語變遷特征。一是體現任務的聚焦性,這是當下階段認為的未來發展的重點方向和工作重心,即我國經濟社會的發展圍繞這些中心展開工作。二是體現任務的漸進性。例如,由加快經濟發展速度到實現經濟高質量發展,由“加強農業發展”到“農村人口全面脫貧”,由“擴大對外開放”到“建立新發展格局”,由“堅持黨的基本路線”到 “全面從嚴治黨”。由于國家所處的發展階段的經濟水平不同,受制度完善程度的影響,不同階段在實現全體人民共同富裕的任務基礎上聚焦在不同層面并呈現漸進發展的特點。

參考文獻:

[1][德]韓博天,[美]奧利佛·麥爾敦,石 磊.規劃:中國政策過程的核心機制[J].開放時代,2013,(6).

[2]徐國沖,黃麗妹.省級政府履職方式探析——基于X省五年規劃文本分析[J].治理現代化研究,2019,(6).

[3]鄢一龍.“十四五”時期:推動以人民真實福祉為中心的發展[J].理論與改革,2020,(4).

[4]貢 森,李秉勤.新時代中國社會政策的特點與走向[J].社會學研究,2019,(4).

[5]田 凱.當前中國農村社會養老保險的制度分析[J].社會科學輯刊,2000,(6).

[6]燕繼榮,朱春昊.中國公共政策的調適——兼論“以人民為中心”的價值取向及其實踐[J].治理研究,2021,(5).

[7]何志武,呂永峰.科學主導型公共政策的公眾參與:邏輯、表征與機制[J].華中師范大學學報(人文社會科學版),2020,(4).

[8]周明海.比較視野中的“四個全面”戰略布局與“五位一體”總體布局[J].中共天津市委黨校學報,2015,(3).

[9]中國社會科學院經濟研究所課題組.“五年規劃”的歷史經驗與“十四五”規劃的指導思想研究[J].經濟學動態,2020,(4).

[10]周正兵.1981~2020我國文化政策的價值訴求:基于“五年規劃”文本的語詞分析[J].深圳大學學報(人文社會科學版),2019,(6).

[11]胡鞍鋼.中國特色的公共決策民主化——以制定“十二五”規劃為例[J].清華大學學報(哲學社會科學版),2011,(2).

[12]李雪偉.改革開放以來我國扶貧政策話語研究——基于語用學理論的分析視角[J].公共管理與政策評論,2020,(5).

[13]楊正聯.公共政策文本解讀的方法論[J].理論探討,2007,(4).

[14]王士元.語言、演化與大腦[M].北京:商務印書館,2011.

[15]韓禮德.語篇和話語的語言學研究[M].北京:北京大學出版社,2015.

[16]胡鞍鋼,姜佳瑩,郎曉娟.國家五年規劃戰略設計的公共政策分析[J].北京交通大學學報(社會科學版),2016,(4).

[17]原 超,趙 勇.規劃國家:一個理解“中國之治”的概念性框架[J].廣西師范大學學報(哲學社會科學版),2021,(4).

[18]張 勇.改革開放以來中國共產黨走向國家治理現代化的歷程——以黨的全國代表大會和中央全會政策文件為分析對象[J].社會主義研究,2020,(2).

[19]王 文.編制和實施五年規劃是我們黨治國理政的重要方式[J].當代中國史研究,2021,(1).

[20]陳 宇,孫梟坤.政策模糊視閾下試點政策執行機制研究——基于低碳城市試點政策的案例分析[J].求實,2020,(2).

[21][德]Sebastian Heilmann.中國異乎常規的政策制定過程:不確定情況下反復試驗[J].開放時代,2009,(7).

[22]郭 興.五年規劃背后的中國制度優勢[J].黨員文摘,2020,(12).

[23]劉國宏.新時期我國五年規劃的邏輯探討[J].開放導報,2015,(1).

[24]寧吉喆.“十四五”規劃的重要意義及其與2035年遠景目標的內在邏輯[J].人民論壇,2020,(34).

[25]中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議[N].人民日報,2020-11-04.

[26]國家社科基金重大項目課題組.區域現代化理論與實踐研究[M].南京: 江蘇人民出版社,2014.

[27]中國社會科學院宏觀經濟研究中心課題組.未來15年中國經濟增長潛力與“十四五”時期經濟社會發展主要目標及指標研究[J].中國工業經濟,2020,(4).

[28]國務院發展研究中心課題組.充分發揮“超大規模性”優勢 ?推動我國經濟實現從“超大”到“超強”的轉變[J].管理世界,2020,(1).

[29]張占倉.關于“十四五”規劃的若干重大問題研究[J].區域經濟評論,2020,(1).

[30]劉 洋.省域治理話語變遷的方式及其邏輯——基于全面從嚴治黨背景下省級黨代會報告文本的考察[J].中共天津市委黨校學報,2021,(3).

責任編輯:陳文杰

The Characteristic Changes of Chinese Public Policies in the New Era

——Discourse Analysis Based on the Explantory Textof “Five-Year Plan” Proposal

Xu Guochong,Xu Yujun

Abstract:Since the new era,China public policies have changed significantly in terms of content,process,and mechanism. As the core of China policies,the “Five-Year Plan” can reflect the changes in the characteristics of Chinese public policies in the new era. The explanatory text of party and state leaders provided analytical material for studying the characteristics of government policies. This article constructs an analysis framework from two dimensions of content analysis and functional analysis,and conducts a discourse analysis of the explantory text from the “9th Five-Year Plan” to the “14th Five-Year Plan”. Through comparative research,it can be found that the scientific and democratization of Chinese public policy has been further improved since the new era,which reflects the forward-looking and macroscopic nature of the policy,and generally presents three characteristics.

Firstly,in terms of subjects,strengthen the linkage between the subjects and the partys leadership throughout the public policy. Secondly,in the process,it moves towards standardization and institutionalization of the decision-making process,combining problem-oriented and goal-oriented. Thirdly,in terms of results,it achieves a balanced and comprehensive policy content output,and policy learning is more proactive. The changes in the discourse of

the explantory text of the “Five-Year Plan” and the changes in the characteristics of Chinese public policy are reflected in the dual influence of content logic and task logic.

Key words:public policies,“Five-Year Plan”,explantory text,discourse analysis

收稿日期:2021-11-05

作者簡介:徐國沖(1983-),男,廈門大學公共事務學院副教授,博士生導師,福建廈門 361005;許玉君(1997-),女,廈門大學公共事務學院碩士生,福建廈門 361005

本文系國家社科基金重大項目“績效管理導向下的中國政府成本體系研究”(批準號20&ZD115)的階段性研究成果。