瑞士日內瓦大學國際組織人才培養研究

張思思 閆溫樂

編者按:當今世界不斷涌現全球性新議題,國際組織在處理國際事務時扮演著越來越重要的角色。隨著我國綜合國力不斷增強,國際地位不斷提升,我國對國際事務的參與不斷加深。而中國籍高級專業人員在國際組織中席位較少的現狀,制約和影響了中國在全球治理中的功能的發揮。習近平總書記在主持中共中央政治局第三十五次集體學習時強調,要加強全球治理人才隊伍建設,突破人才瓶頸,做好人才儲備,為我國參與全球治理提供有力人才支撐。國內外高校作為培養各方面專業人才的搖籃,在國際組織人才培養上已形成一些模式。本專題中,第一篇文章介紹瑞士日內瓦大學在高校與國際組織合作培養人才、面向國際組織設置對口專業培養國際組織人才等方面的路徑;第二篇介紹美國普林斯頓大學依托公共與國際事務學院的專業優勢,為各級各類國際組織培養和輸送人才的模式;第三篇文章介紹英國曼徹斯特大學、倫敦大學國王學院、利茲大學將全球勝任力的培養融入學生的學習與生活,從而培養其就職于國際組織素質的經驗。三篇文章分別選取在國際組織人才培養模式上有代表性的瑞士、美國、英國高校進行介紹和分析,以期為我國高校培養國際組織人才提供更多思路。

摘? ?要:提升國際影響力和話語權的關鍵是不斷向國際組織培養和輸送高質量人才,并使之立足于關鍵崗位。位于瑞士日內瓦的日內瓦大學充分利用自身的地理優勢和學科優勢,在國際組織人才培養方面具有鮮明特色,輸送了大批高質量人才。從多樣的專業設置到國際化的師資團隊,從多維度的合作項目到正式協議的簽署,日內瓦大學形成了國際組織人才培養的獨特經驗,這也在一定程度上為我國高校的國際組織人才培養實踐提供了新的視角。

關鍵詞:瑞士 日內瓦大學 國際組織 人才培養

國際組織是一國提升話語權和國際影響力的重要平臺,而國際組織人才資源則是一個國家軟實力的重要組成部分[1]。瑞士作為特殊的中立國,在積極維護多邊利益的同時,努力促使瑞士公民在國際組織中擔任更多職務,其外交部將國際組織的存在視為外交政策利益,通過提供一手信息、項目資助、積極公關等方式[2],推動本國國際組織雇員人數的增加,以求更好地融入全球網絡。瑞士的日內瓦是國際組織的重要陣地,眾多國際組織都在此設有總部和辦事處,并簽署了相關就業協議。由此可見,瑞士在政策支持和國際組織駐地方面都有優勢,這也成為瑞士孕育國際組織人才的重要助推因素。

在高等教育國際化的進程中,瑞士積極應對全球勞動力競爭的浪潮,在挖掘自身和向外探求中不斷統籌、推進和調整高等教育政策:在鞏固、拓展國際網絡中,尋求教育體系的國際認可;在以建立戰略伙伴關系、促進人力資源流動、向外輸出教育資源為原則的基礎上,與不同國家展開各有側重的合作;在外部力量的推動下,繼續探求新的生長點,如歐盟 2020 年改革戰略中 7項聚焦于教育領域的措施[3]。同時,瑞士聯邦政府還鼓勵高校自主決定學校國際化戰略,在國際交流中鞏固瑞士高校的國際聲譽。日內瓦大學(Université de Genève)因其特殊的地理環境,在國際組織人才培養與輸送方面發揮著獨特功能。因此,本文對日內瓦大學展開分析,介紹該校在國際組織人才培養方面的重要舉措及其所提供的重要經驗。

一、日內瓦大學的國際化特色

日內瓦大學是一所位于日內瓦的州屬公立大學,是瑞士法語區唯一一所綜合性大學,其前身可追溯至1559年的日內瓦學院。該校強調國際開放、尊重人權、多元文化、人文主義和科學研究傳統的價值觀。在國際開放上,該校與國際組織聯系緊密,其戰略計劃中明確提出:加強國際聯系,使全球問題納入教育和研究的能力得到進一步認可;明確國際使命,教學和研究面向世界開放。在《泰晤士高等教育》2021年影響力排名中,日內瓦大學的國際化單項排名第11位。[4]

該校優越的地理位置也在其國際化進程中發揮著重要作用。早在2005年,瑞士駐華大使布萊茲·戈代(Blaise Godet)就曾于日內瓦大學談及該校所在城市日內瓦的未來定位,即作為國際講壇以及和平的“十字路口”。十多年過去,在日內瓦的國際組織數量從2005年的22個上升至2021年的42個,這也為日內瓦大學實施國際化戰略提供了有效支持。2021年,日內瓦大學在全球73個國家擁有430個合作機構[5],其中,與40多個國際組織建立了合作關系。與國際組織的合作,使得該校在人才培養、師資儲備、知識分享、項目開發等方面更加多元開放。同時,國際組織的人才隊伍中也出現了較多日內瓦大學畢業生的身影,如目前擔任聯合國助理秘書長、聯合國開發計劃署副署長的米里亞娜·斯波利亞里克·埃格爾(Mirjana Spoljaric Egger),紅十字國際委員會大會委員雅克·查普伊斯(Jacques Chapuis)、多麗絲·肖珀(Doris Schopper)。可見,無論是與國際組織開展合作,還是向國際組織輸送人才,日內瓦大學都有其獨特的優勢。

二、日內瓦大學國際組織

人才培養的特色經驗

日內瓦大學充分利用自身的地理優勢與學科優勢,與國際組織建立起了緊密聯系,從與國際組織簽署合作協議到開展多維度合作項目,從開設面向國際組織與政府部門的專業、課程到建立有國際組織工作經驗的師資團隊,日內瓦大學在不斷挖掘自身和向外探索的過程中形成了獨具特色的國際組織人才培養經驗。

(一)構建穩定的合作伙伴關系

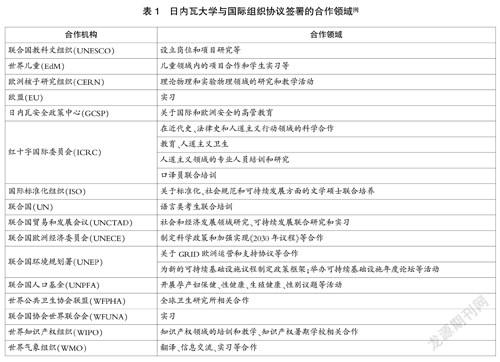

為加強國際合作與交流,建立長期而穩定的合作關系,日內瓦大學與國際組織簽署了多份合作協議。該工作主要由國際關系和伙伴關系辦公室(SRIP)負責,根據合作的性質和范圍采取不同的協議形式。例如,2012年,該校與聯合國教科文組織簽署了一份協議,設立了“保護文化遺產國際法”(International Law for the Protection of Cultural Heritage)教席一職,并聘任日內瓦大學法學院教授瑞諾德(Marc-André Renold)擔任,這個職位的設立不僅支持了“藝術法”和“文化遺產法”領域的課程開發,培養了專門人才,還開展了豐富的項目研究,推動了學術生產[6]。又如,與非政府組織世界兒童(Enfants du Monde,EdM)簽署協議,促進雙方在公共領域的合作,以期幫助和保護處境不利的兒童;學校每年還可派遣兩名實習生到該組織實習[7]。目前,日內瓦大學官網上共列出了20份協議,合作內容涉及相關學科的研究、教學活動、學生的實習活動、專業人才培養等(見表1)。

(二)開設對口專業,培育多樣人才

國際組織人才培養的重中之重便是卓有成效的專業設置。目前,日內瓦大學官網顯示,面向國際組織與政府部門設置的碩士學位項目共13項(見表2),學位類型包括理學碩士(Master of Science,MSC)和文學碩士(Master of Art,MA)。

從職業方向來看,可劃分為單一型專業和復合型專業兩大類。一類是指向明確的單一型專業,針對國際組織相關領域垂直輸送人才,涉及公共衛生、法學、工商管理等領域。紅十字國際委員會盛名在外,在公共衛生領域服務的瑞士人才也稱得上是個中翹楚,而日內瓦大學的全球健康理學碩士便指向于此,將全球衛生問題納入該專業學生的培養內容之中。學校還將學生派到對口組織實習或工作,包括世界衛生組織、紅十字國際委員會等國際組織,樂施會等非政府組織,瑞士合作開發署等國家公共部門,地方公共衛生局等地方公共部門,以及制藥企業等私營部門。

另一類是多維開放的復合型專業。隨著國際化趨勢的不斷加深,全球性問題迭代涌現,國際組織人才培養朝著跨學科、綜合化的趨勢發展。日內瓦大學在國家的推動與支持下繼承人文傳統,發展學術理念[10],推動跨學科的研究與人才培養。例如,創新、人類發展與可持續碩士聯合國外大學創建,聯合國、非政府組織以及國家或地方公共部門的學者也參與其中,主要提供了兩種學習方式:一是與清華大學公共管理碩士課程相結合的雙學位項目(MPA+MSC);二是包括一個海外交換學期的單學位項目(MSC)。又如,標準化、社會規范與可持續發展碩士專業由國際標準化組織創辦,學生可獲得來自大學教授和外部專家的雙重指導。除此之外,跨學科的特性還存在于區域研究之中。當前,日內瓦大學的區域研究專業涉及歐洲、中東、非洲等地,強調社會科學、自然科學和人文科學方法的綜合運用,尤為關注區域間的互動關系、倡導以長期視角看待問題等,如歐洲研究碩士專業旨在讓學生透過文化、經濟和法律的視角更加全面而深入地認識歐洲。

(三)開設特色課程,提升人才素質

為滿足更廣范圍的學習需求,日內瓦大學的暑期學校(GSS)開設了一系列跨學科短期課程。日內瓦暑期學校自成立以來,一直作為國際組織、駐日內瓦非政府組織與日內瓦大學間知識分享的重要平臺,匯集了來自世界各地的學者、教授、專業人員,有效促進了全球性議題的交流與合作,加強了歐洲人員間的聯系與溝通。日內瓦暑期學校開展的課程主要具有以下三方面特色。其一是發揮地理優勢,充分利用日內瓦城市的符號特征。日內瓦在國際法領域占據重要地位,是多所致力于人權的國際機構總部所在地,這種特殊的地理優勢也使得日內瓦大學發展了自身的優勢領域——國際人權法律與政策,而該校的“人權中心的兒童”(Children at the Center for Human Rights)課程為對兒童權利和國際人權組織感興趣的學生提供了學習機會。其二是多方機構合作參與,師資隊伍國際化水平高。上文提及的“人權中心的兒童”課程由兒童權利研究中心(CCR-UNIGE)和國際兒童權利研究所(IDE)兩個兒童權利領域的重要機構合作設計,而來自聯合國難民署、紅十字國際委員會以及聯合國兒童權利委員會等國際組織的杰出學者、教師和專家共同構成該課程的師資隊伍。再如,“全球公民教育”(Global Citizenship Education)課程,吸引了許多外校的著名教授,這些教授來自喬治華盛頓大學、柏林大學、阿姆斯特丹大學等。其三是課程短期集中,目標受眾較為廣泛。暑期學校的線上課程持續5~10天,且排課相對集中,這樣的安排能夠保證學生有一定的時間參加調研和感受文化,費用相對來說也較為節省[11];課程的目標受眾也較為廣泛,不僅納入了從本科到博士全階段的學生,社會工作人員也可以參與。

(四)雙重身份師資助力職業經驗獲取

大學教授任職于國際組織是一種互利舉措:一方面,面向國際組織的課程研發與實施需要國際經驗的支持;另一方面,國際組織的運行也需要專業人員的推動。目前國際組織的任職人員中,有許多是日內瓦大學教授,這些同時擁有國際組織經驗和專業領域知識的國際化人才,一方面加強了大學作為卓越中心的地位,另一方面推動了大學的國際化。例如,該校法學院教授、藝術法律中心主任瑞諾德擔任了聯合國教科文組織的“文化遺產國際法”教席。再如,歐洲與國際治理高級研究碩士(The Master of Advanced Studies in European and International Governance)項目針對不同的主題模塊邀請來自歐洲頂尖大學的杰出教授和不同機構的從業者作為客座教授。該教學團隊的教授和從業者數量基本持平,成員學科涉獵廣泛,同時還擁有豐富的國際組織工作經歷。例如,國際與發展研究研究生院經濟學教授尤格·帕尼扎(Ugo Panizza),任國際貨幣與銀行研究中心主任、《國際發展政策》總編輯、金融與發展中心副主任等。

在其國際化的師資團隊中,還有這樣一批特殊身份的教授,他們畢業于日內瓦大學,任職于國際組織,并以教授身份重返母校,將鮮活的國際組織工作經驗運用在新一輪的國際組織人才培養之中。例如,紅十字國際委員會大會委員多麗絲·肖珀曾在該校學習醫學,后參與多項國際組織工作,包括無國界醫生組織(MSF)、世界衛生組織等。自2011年以來,她一直擔任日內瓦大學醫學院教授和人道主義行動教育與研究中心主任。

(五)合作項目促進雙向交流

如果說專門開設相關專業是為了更好地向國際組織輸送人才,那么與國際組織開展多維度的合作項目則是一種更為深入的雙向交流。日內瓦大學充分利用自身優勢與國際組織展開全方位、多層次的合作,從以學術對話為代表的交流會,到合作建立新中心、發揮新功能,再到聯合培養新人才等,在項目推進和交流互動中,該校與國際組織建立了愈來愈緊密的聯系。

首先是合作開展交流會。該校經常聯合各大國際組織開展學術對話,進行信息交流。這種溝通與分享,不僅有助于加強高校與國際社會的聯結,而且推動了新思想的輸出、新成果的使用。例如,自2011年以來,日內瓦大學成為世界經濟論壇峰會的常駐者,充分利用平臺展示學術成果。

其次是合作建立新中心。該校利用自身的國際化符號優勢,在特定領域開展合作,建立新中心。這些新中心既是思想碰撞、合作交流的聚集地,也在一定程度上推動了新一輪成果的產出。例如,該校與歐洲核研究組織(CERN)和聯合國訓練研究所(UNITAR)合作建立公民網絡科學中心(Citizen Cyberscience Center);沖突地區解釋中心(Centre for Interpreting in Conflict Zones,InZone)的設立也吸引了國際勞工組織(ILO)、紅十字國際委員會等組織的參與。

最后是合作發展實習項目。開設面向國際組織的專業更多指向的是人才培養的理論層面,而讓更多學生有機會前往國際組織實習,則是理論邁向實踐的關鍵一步。學生到國際組織實習實踐是其熟悉組織運作、理解國際規則、促進專業成長的重要路徑,而在日內瓦大學,實習生計劃完全作為學術項目的一部分,學生只有通過參與國際組織或非政府組織實習,才可獲得相應學分。目前,該校在官方網站上共公布了115個實習項目,其中有53個屬于聯合國系統。

三、結語

日內瓦大學在國際組織人才培養方面形成了獨特經驗,為瑞士向國際組織培養和輸送了大量高水平、高層次人才,同時也吸引了來自世界各地的研究者前來學習與研究,很大程度上提升了瑞士在世界舞臺的影響力,鞏固了其獨特的政治地位。日內瓦大學在專業設置、師資團隊、合作項目、協議簽署等方面不斷開拓創新,在挖掘自身優勢的過程中不斷向外探索、尋求國際組織人才培養新的生長點,為我國高校的人才培養提供了參考。在與國際組織的合作方式上,通過簽署合作協議明確合作要求,從而建立長期穩定的合作關系;在專業設置上,單一型專業與復合型專業并舉,以適應跨學科領域合作的新趨勢;依托于暑期學校開展的補充課程,在面向更廣受眾的同時,也能更好地連通理論與實踐。在師資團隊上,建設一批兼具國際組織經驗與學科專長的高水平教師隊伍,聘用來自國際組織或有相關工作經驗的專業人員,讓最接近國際組織的人才傳授最鮮活的經驗。

相較于瑞士日內瓦帶給日內瓦大學的特殊優勢,我國高校要結合本土特色,立足國情,找到日內瓦大學在國際組織人才培養方面的可借鑒之處,在專業設置、師資團隊以及合作項目上創新發展,吸引更多國際組織人才來華工作,更好地將國際經驗與本土實情相結合,穩扎穩打,為國際組織輸送高水平、高層次、高質量人才。

參考文獻:

[1]何昌垂,從聯合國看國際組織人才任職能力培養[J].國際人才交流,2018(7):2.

[2]閆溫樂,張民選.向國際組織輸送人才:來自瑞士的經驗與啟示[J].比較教育研究,2015,37(8):107-112.

[3]駱毅.試論瑞士教育的國際化戰略及對中國的啟示[J].華北電力大學學報(社會科學版),2019(6):125-134.

[4]THE World University Rankings 2021.University of Geneva[EB/OL].(2020-09-02)[2021-04-20].https://flipbooks.timeshighereducation.com/19712/39365/index.html?49547.

[5]Université de Genève.International relations and partnerships[EB/OL].[2021-04-15].https://www.unige.ch/internationalrelations/en/agreements/agreements/agreements-country/.

[6]Université de Genève.UNESCO chair in international cultural heritage law[EB/OL].[2021-04-20].http://www.unige.ch/international/en/collaborations-oiong/collaborations-et-partenariats/unesco/.

[7]Université de Genève.Agreement between UNIGE and Enfants du Monde[EB/OL].[2021-04-16].http://www.unige.ch/international/en/collaborations-oiong/collaborations-et-partenariats/enfants/.

[8]Université de Genève.Collaboration[EB/OL].[2021-04-15].https://www.unige.ch/international relations/en/iosngos/pre/collaborations/.

[9]Université de Genève.Academic programs [EB/OL].[2021-04-15].https://www.unige.ch/internationalrelations/en/iosngos/pre/academic-programs/.

[10]王斯秧,王頂明.跨學科培養的理念、制度與實踐:以瑞士日內瓦大學為例[J].法國研究,2019(4):60-69.

[11]萬小華.本科生國際素質及培養的探索與實踐——同濟大學交通學院新加坡暑期學校案例分析[J].教育教學論壇,2020(21):101-102.

作者簡介:張思思,上海師范大學國際與比較教育研究院碩士研究生;閆溫樂,上海師范大學國際與比較教育研究院副研究員

基金項目:國家社會科學基金“十三五”規劃2018年度教育學一般課題“國際組織高級專業人才培養研究”(編號:BDA180032)