中國傳統文化元素融入的大學英語聽說課實踐研究

曲藝 楊靜 張美麗

(燕京理工學院)

立德樹人是高校立校的根本任務,思想政治教育是我們黨和國家的優良傳統,也是各項工作的生命線。[1]在高校中開展“課程思政”的教學改革是新時代高校教師所面臨的職責和任務。[2]課程思政是為了實現教學中立德樹人的育人目標,在本質上也是一種教育。百行德為首,萬事德為先,“育人”應先“育德”。高校教師應當將傳道授業與育才育德有機結合,始終堅持以德立身、以德立學、以德施教,傳承和創新中國傳統文化,引導學生樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀,從而為國家和社會培養更多專業過硬、德才兼備的高質量人才。大學英語聽說課是培養學生英語聽說能力的主陣地,是學生語言輸入和文化輸出的主渠道。用英語講好中國故事、傳播中國傳統文化是大學英語聽說課的主要目標之一。因此,教師應當充分挖掘蘊含于單元知識中的思政元素,實現通識課程與德育目標的有效聯通,價值觀引導與知識傳授同向同行,實現學生家國情懷和國際視野培養雙重目標的有機融合。

一、中國傳統文化元素融入大學英語聽說課的必要性

大學英語聽說課程是中西方文化密切交融的課程之一。[3]在大學英語聽說課中巧妙融入中國傳統文化元素是十分必要和刻不容緩的。

(一)大學英語視聽課程課時較少

相比大學英語精讀課的課時,大學英語視聽課學時較少。有的高校大學英語聽說課每兩周僅一次課,僅占每學期教學總學時的四分之一,這也導致許多學生不重視這門課程。由于課時少,內容多,教師在課堂上一再壓縮教材內容,聽說課程變成了教師的一言堂、學生的聽力課。課堂時間有限,限制了學生積極思考和語言輸出的可能性,學生課上大多是只聽不說,口語能力得不到有效鍛煉。而教師也只是課本知識的講解者,忽略了教學任務中德育目標的實現。因此大學英語聽說課必須突破學習的時空限制,充分利用線上線下、課前課后開展泛在式學習。除了線下授課材料的補充,教師應建立完善的線上課程思政的資源和內容,這樣既可以解決課上課時不足的問題,同時也能有效補充教學內容,給學生提供更多語言輸出的機會,既拓寬了知識的維度,增加了學生參與的機會,同時更好地將課程思政融入到聽說課當中。

(二)大學英語視聽教材中西方元素過多

大學英語不僅是一門單純的語言課程,也是一門提高學生文化素養、拓寬學生國際視野、架起中西方文化橋梁的課程。教學活動的開展要依托教材,而大學英語聽說課的教材毋庸置疑是英語教師順利開展英語聽說活動的重要保障。目前,大學英語聽說課教材引進了豐富的英語視聽材料及英文原版文章,學生對于西方的文化和習俗了如指掌、興趣濃厚、侃侃而談,而對中國傳統的歷史、文化和事件卻張口結舌、知之甚少。想要用英語傳播文化困難重重。就目前英語視聽教材中國文化元素遠少于西方元素的現狀來看, 需要大量補充相關教材和資料,深入挖掘資料中所蘊含的課程思政元素,有機融入課堂教學的各個環節并組織學生開展廣泛討論,以“潤物無聲”的方式實現語言學習和德育目標的有機融合。

(三)大學英語聽說課教學目標缺乏有效設計

在大學英語聽說課改革的過程中,部分教師并未充分認識到課程思政的具體內涵,單元教學目標仍舊停留在提高學生的語言能力和應用能力,思政目標不突出甚至是零融入。[4]有的教師把思政目標當作硬性的教學任務,生搬硬套、東拼西湊、主次不分,忽略了大學英語聽說課隱形思政的特點。針對教學過程中思政“隱性”的現象,在大學英語聽說課程中融入中國傳統文化元素,將大學英語聽說課思政的“隱性”功能走向“顯性”教學,是每一位大學英語教師的應盡職責。[5]

二、大學英語聽說課思政元素挖掘的可行性

大學英語聽說課是大學英語課程的重要組成部分,高校教師應守好這段渠、種好這片田,充分研讀課本,挖掘思政元素,春風化雨般進行德育教育。

(1)利用線上線下混合式教學對教材實現二次開發,挖掘單元蘊含的思政元素,制定德育目標,拓展師生充分互動討論的深度和廣度。線上課程的設置要借力網絡技術和數據共享,在教學理念、教學路徑、教學方法和教學法案等方面全方位體現“課程思政”理念。《新編大學英語視聽說教程》每單元分為四個部分,涵蓋了聽力習題、視頻學習和英美電影等單元主題相關的多個模塊。內容多課時少,這就要求任課教師要提前對單元內容進行二次開發,把知識進行串聯,并對單元話題進行延伸和升級。除了英美電影的賞析外,適當融入單元主題相關、具有思政育人功能的音頻和視頻,拓寬知識的廣度,增加主題的深度,通過聽覺和視覺刺激,深入理解中華文化的精華。教學內容的拓展既要體現文化差異,又要體現中華文化的傳承。以動畫、視頻、網絡論壇等手段營造沉浸式學習環境,改變英語視聽說的傳統授課模式,增強學生的思辨意識,從而樹立正確的三觀。讓學生在了解西方文化、學習語言知識的同時能夠熟練準確地用英語講好中國的人物和事件。

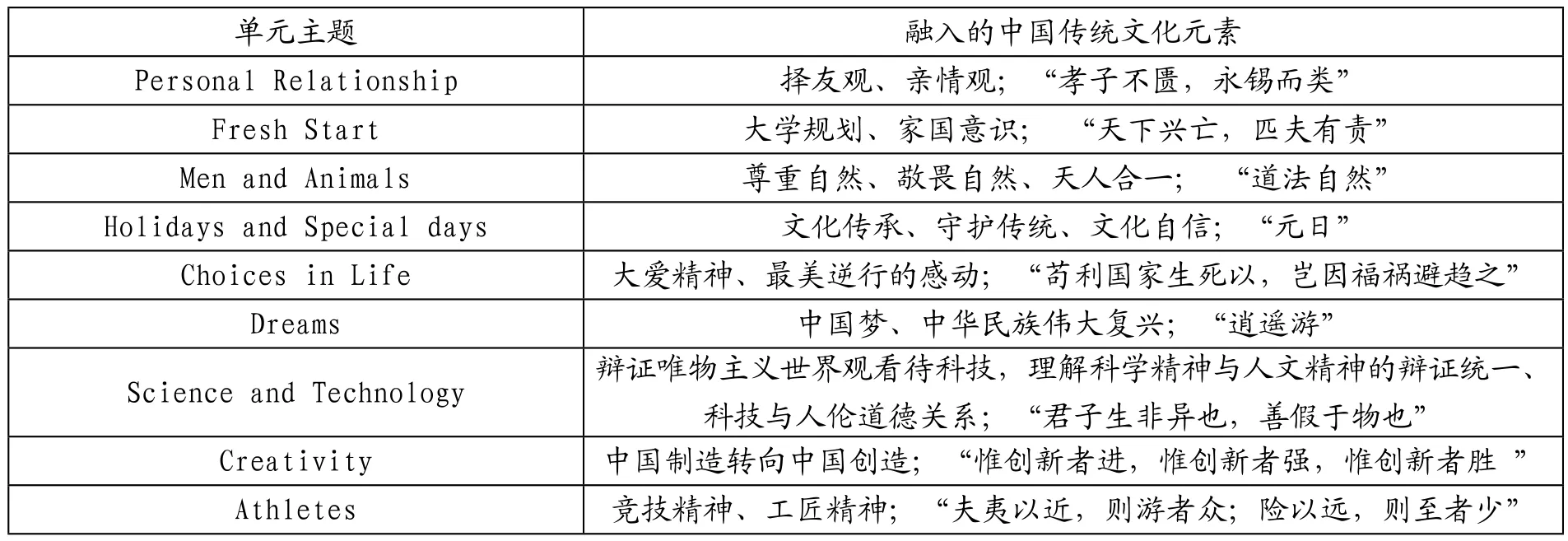

(2)除利用已有云教學平臺的現有資源外,錄制針對性更強和目的性更明確的在線課程,方便學生課前進行線上自學。充分利用好課前和課后兩個時段,延展課堂的尺幅,將中華文化要素融入英語視聽說課程的話題當中(詳見表1)。教師需要提前根據單元話題內容進行思政元素的挖掘,并搜集相關中國傳統文化元素,錄制微課視頻。微課視頻于課前發放給學生,有利于學生提前了解和熟悉單元內容,積累單元素材,激發學生對單元知識和話題的興趣。中國傳統文化元素融入微課視頻,有助于培養學生的家國意識和情懷,實現浸潤式引導,達成課程思政的育人目標。

表1 《新編大學英語視聽說教程》中國傳統文化元素示例

(3)按教材話題對中華文化要素和思政元素進行分類整合,結合教材話題,使教學思政的融入自然順暢,實現潤物無聲。以《新編大學英語視聽說教程》為例,對教材二次開發,充分挖掘出思政元素,并在每一單元融入中國傳統的文化元素,將德育目標落地有聲。具體分配如表1。

每一單元在挖掘思政元素、確定傳統文化元素之后,教師將廣泛搜集整合素材,錄制微課視頻,用于學生課前的自學和補充。例如在講人與動物這一單元時,教師將《聯合國生物多樣性峰會上的講話》聽力材料融入課堂教學,通過多種聽說活動,讓學生充分明白敬畏自然、保護自然的重要性,從而深刻理解人與自然和諧共生的使命感,深刻體會“道法自然、天人合一”這一中華文明內在的生存理念。

三、中國傳統文化元素融入大學英語聽說課的途徑和方法

大學英語聽說課程的教學設計是基于文秋芳教授提出的“產出導向法”,以驅動——促成——評價為教學流程,將中國傳統的文化元素融入視聽說課程。“產出導向法”融通中西方哲學思想和教育理論,倡導“學用一體、全面育人”,將育人目標滲透到各個教學流程當中。[6]“產出導向法”體系完整,含有清晰的教學理念和完善的教學流程,突出了思政育人的德育目標,這一理論體系有利于培養具有家國情懷和國際視野的英語學習者。

教師通過挖掘課程中的思政元素,將教材進行二次開發和分類,錄制微課視頻,為線上線下混合式教學模式的開展奠定基礎。教師將每一單元的教學設計按照驅動-促成-評價分成三個階段,分別從課前、課中和課后三個層面融入思政教學內容。在驅動階段,教師提前上傳單元話題相關的視頻材料。學生通過觀看視頻、小組討論,完成相應口語作業。該活動可以讓學生真實感受到話題的實用性和挑戰性,從而給學生制造一種“饑餓狀態”,為第二階段的課堂活動順利開展做好鋪墊。在促成階段,學生在課前自行觀看教師錄制的微課視頻,教師指導學生進行相關話題的語言組織和輸出。通過中國傳統文化元素的融入,提高學生的語言學習興趣,增加學生的文化自信。課中借助教材中的聽力材料,輸入相關口語表達和話題素材。通過任務教學法,驅動學生的學習動力和學習欲望,完成課上的交際活動。課上的聽說練習能增加學生相關話題的知識儲備及問題闡述的思辨能力。通過對學生課前口語作業的指導,增加單元話題的可操作性和完整度。課后根據所學內容,完善口語作業,嵌入中國傳統文化元素,自如地用英文講好中國故事、傳播中國優秀的文化成果。之后,通過更高難度的口語話題,綜合運用單元知識,鞏固單元內容,最后小組完成作業并提交作業視頻。

以視聽說教程第九單元的科技話題為例,課前教師首先搜集有關科技的文章和視頻材料,教學團隊成員充分討論,進行課程設計,設定教學目標,撰寫教學方案,錄制微課視頻。教師在視頻中穿插了云賞故宮的新聞介紹,讓學生從多個角度感受琳瑯滿目的故宮寶物,體會數字多寶閣將故宮眾多藏品掃描,讓游客居家也能云上賞故宮的神奇技術,學生驚嘆之余增加了民族的自豪感,明白科技改變生活的基本理念。其次,教師給出另外兩則新聞,一則為無人駕駛車在遇到危險情況是否會主動避讓,另一則為基因編輯技術的出現及使用,讓學生體會科技與倫理的辯證關系,深度思考科技產品出現的初心在哪里?從而引出課前的第一次嘗試產出作業:設計一款理想的科技產品。What is your dream high-tech product?Make an advertisement of it.教師引導學生在思考設計時充分考慮該產品的設計初衷,是從利他角度服務他人還是利己角度服務自己,并且要考慮是否為該產品設定倫理層面的程序等等。最后學生基于微課的學習分析闡述對“君子生非異也,善假于物也”的理解。課前的準備和輸入達到了有效補充課堂教學的目的,線上線下混合式教學真正做到了落地有聲,思政的教育潛移默化,潤物無聲的貫穿于整個課程設計。

大學英語聽說課是高校進行課程思政教學改革的重要組成部分。高校教師應立足學科教材、整合單元內容,將中國傳統文化元素巧妙融入教學設計,真正發揮大學英語的工具性,讓學生自信、流暢地將我國社會發展和現實生活中的人物、事件及文化等傳播出去,讓世界傾聽中國、了解中國,從而更好地實現課程思政的育人目標。

【相關鏈接】

燕京理工學院(Yanching Institute of Technology),位于河北省廊坊市,是經教育部批準建立的一所民辦全日制普通高等學校,是河北省普通本科高校向應用技術類型高校轉型發展試點校、河北省碩士學位授予立項建設單位。

學院始建于2005年,時名北京化工大學北方學院,屬于獨立學院。2013年4月,經教育部批準轉設為獨立設置的民辦普通本科高校,校名變更為燕京理工學院。

截至2020年12月,學校校園占地16萬平方米,教學科研儀器設備總值14076.51萬元,館藏紙質圖書279萬冊;設有9個二級學院,開設63個本科專業以及29個專科專業;有專兼職教師1566人,折合教師總數1551人,全日制本科生24343人。

截至2020年12月,燕京理工學院圖書館館藏紙質圖書279萬冊,期刊150種,電子期刊68203冊,學位論文389466冊,音視頻4045小時,電子圖書320054冊。圖書館開通了北京地區高校圖書館文獻資源保障體系(簡稱BALIS)下設的原文傳遞、館際互借等服務,開通國家科技圖書文獻中心(簡稱NSTL)平臺數據庫,加入了中國高校人文社會科學文獻中心(CASHL)。

截至2020年12月,學校與加拿大菲沙河谷大學、加拿大布蘭登大學、加拿大皇家大學、澳大利亞艾迪斯科文大學、英國班戈大學、美國賓夕法尼亞印第安納大學、美國揚斯敦州立大學、泰國正大管理學院、烏茲別克斯坦撒馬爾罕州立大學、韓國東國大學、韓國漢城大學、韓國江南大學、臺灣朝陽科技大學、臺北城市科技大學、臺灣佛光大學、臺灣真理大學等國內外百余所知名學府建立了校際合作關系,開展微留學海外課堂、交換生、研究生、本碩連讀、預科班、語言研修、國際證書認證等多種合作形式。