戛玉敲冰 引商刻羽

——論鋼琴表演實踐中節奏感的培養與訓練

牟偉娜

(山東藝術學院音樂學院,山東 濟南 250014)

節奏感(rhythm)是指客觀事物(包括人的生命和社會生活)和藝術形象中合規律的周期性變化的運動形式引起的審美感受。早在古希臘,柏拉圖就認為能感受節奏是人類所獨有的能力,人能夠通過優美的節奏感到和諧美;亞里士多德認為人生來就有喜愛節奏與和諧的天性,和諧與節奏是藝術所需要的。人對藝術的節奏感建立在人的生理和心理基礎上。音樂節拍的強弱、長短、力度大小等交替出現……會給人以節奏感。人對節奏最敏感的器官是聽覺器官,在作為聽覺藝術的音樂中,人對節奏感的要求最為強烈。節奏和旋律都是構成音樂的基本要素,音樂的表現離不開節奏的韻律,生動的節奏感能更好的詮釋音樂,使得音樂更具表現力。通過對音樂節奏感的學習和訓練更是提高音樂素養,形成個人風格的有效途徑,并且直接影響個人音樂能力的形成與發展。

一、節奏感的建立

(一)節奏聽覺訓練

節奏感是一種對音樂時間關系的知覺、再現和領悟能力。它包括對速度、拍子、節拍、重音、節奏型以及對主體音樂的感受、理解等的綜合感知與再現能力。人具有天生的節奏感,但良好的音樂節奏感往往是需要通過嚴格的訓練才能形成。

1.朗讀節奏型

對音樂節奏感的感知、認識、掌握和表現,是依賴于肌肉動作和聽覺記憶的結合訓練才能完成。音樂中的節奏形態多樣,節奏構成千變萬化,但其基本形態歸類起來并不復雜。如果掌握了基本節奏型,其他一些復雜的節奏就不難掌握。在學習演奏之前,可以先學習朗讀各種基本節奏型。首先使學生從理論上認知各種不同節奏型的基本形態和時值比例關系,并能準確讀出其音響。朗讀節奏型主要是感知音的長短,這是一切節奏感到音樂感的起始點,是音樂感覺的精髓,也是音樂構成的根本。

2.彈奏節奏型

節奏訓練,除了對音長短的掌握外,還包括對強弱的感知和表現,通過朗讀節奏型對基本節奏形態有了認知后,我們把這些基本的節奏型放到具體的節拍里進行彈奏練習。初步體會節奏帶來的律動。我們可以在鋼琴上彈奏同音來做彈奏節奏型練習,在如二拍子節奏,我們用彈奏時的大動作和小動作來體會強弱,第一拍強拍彈奏時可以從肩關節發力,第二拍弱拍可以用肘關節發力彈奏;也可以強拍用肘關節發力,弱拍用腕關節發力去體會和表現拍子的強弱律動。三拍子同樣,強拍肩關節發力,第一個弱拍肘關節發力,第二個弱拍腕關節發力;或者強拍肘關節發力,第一弱拍腕關節發力,第二弱拍掌關節發力。四拍子、六拍子以此類推,根據大關節發力彈奏強拍,小關節發力彈奏弱拍的原則設計動作進行彈奏練習。

(二)節奏感的初步培養

在鋼琴教學中,學生在學習新作品時會出現可以正確的數出拍子,卻沒有節奏韻律的現象。數拍子不等同于具備節奏感,因此,讓學生演奏的作品具有令人陶醉的節奏感,增強音樂的表現力,就需要老師培養其將正確的節拍概念和有節奏感的演奏在頭腦和身體中建立聯系。即節奏的教學,包括兩方面,一是正確的數拍子,二是在正確數拍子的基礎上,幫助學生建立節奏感(或激活學生休眠的節奏感)。

節奏感的培養在剛開始學習鋼琴時就應該養成,對于初學鋼琴的人來說,在彈奏時總會給人一種四平八穩,甚至死板僵硬的感覺,這是因為他們缺乏節奏感,也就是缺乏所謂的“抑揚頓挫”。如何才能讓學生在初學階段有效建立起節奏感?這需要老師在鋼琴教學的最初的幾周里,挑選節奏相對簡練的曲目,以培養學生對節奏的自然感知。因為樂曲中不同節奏的轉換會影響學生數拍子的準確性,從而使他們無法在拍子與節奏感中達到平衡。學生易在試圖搞清節拍時停頓下來,再繼續之前的思考,不但拍子數不準,節奏感也很差。如果所選曲子的手指技術太過復雜,學生受制于技術能力,雙手無法保持應有的獨立性或技術控制力,造成了“趕”“拖”“不均勻”“滾溜”等現象,從而影響節奏的連貫性,手指運動與音樂節奏不協調,也使得節奏感總是被破壞。拍子數的再準確,節奏感卻蕩然無存。因此,要令學生在初學階段意識到節拍與節奏感間的遞進關系,避免養成機械的念音符、數拍子的不良習慣。

音樂是時間的藝術,在學習鋼琴的入門階段首先面對的是時值的長與短,也就是如何準確的彈奏全音符、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符等基本音符。正確感知和演奏音符時值的長與短是節奏感訓練的開始。老師的任務是把學生質樸的演奏,變成有趣的音樂體驗。旋律是音樂的靈魂,但在音樂的要素中,節奏更為基本,因為旋律實際上不可能脫離節奏而存在。旋律素材只有與節奏形態相結合,才能產生有生命力的音樂。節奏感教學是一件困難的事情,要用心靈去感受,這在某種程度上需要通過內生性因素解決。老師可利用精湛的伴奏幫助初學者迅速體驗到音樂的節奏感,使新曲目的學習,在其帶動下慢慢轉化為生動的演奏,從而引起演奏者的極大興趣,這對于初學者來說非常的重要。以教師良好的節奏感和樂感激發學生休眠的節奏感和樂感,幫助學生迅速體驗到音樂的節奏與美感。

二、節奏感的多維度訓練

(一)“體態律動”下的節奏訓練

學生在教師的帶動下體驗到樂曲的節奏感后,下一步就是如何幫助學生在彈奏時表達內心的節奏感。節奏運動是一種客觀的物理現象,與之相對應的則是人所具有的內在的節奏感。教師的任務是教授學生如何把內心的節奏感用具體的彈奏動作表達出來。20世紀上半葉,由瑞士著名音樂家、教育家達爾克羅茲提出了一種被稱之為“韻律教育”的教學法,同時為了調節對音樂的神經反應,協調肌肉與神經系統,他又進一步創造了“體態律動教學法”。這種教學法打破了人對音樂的認知方式,從“我知道”的理性認知狀態轉型為“我體驗到”的感性體驗狀態,實現了生理運動器官和思維之間的自由轉換。“體態律動”是利用身體參與到感受音樂、表達音樂和體驗音樂中,目的在于借助節奏來引起大腦和身體之間迅速而有規律的交流。達爾克羅茲認為,人體運動與音樂之間有著種種內在的聯系,人體本身正是音樂表演媒體的有機組成部分,音樂的節奏和力度可以通過身體對其把握。

達爾克羅茲的體態律動教學法給筆者在鋼琴節奏教學中帶來了啟示——如何使我們的彈奏動作與音樂的韻律相一致,在彈奏過程中更好的表達樂曲中的節奏感。首先我們來看一下律動的兩個概念,第一是動作,鋼琴演奏中手指的動作、手腕的動作、手臂的動作、軀干的動作,是表達演奏者內在情緒、感情和思想的外在載體,彈奏動作是一種行為方式,也是一種語言,在彈奏過程中,流露出演奏者的音樂感受。現代音樂心理學家實驗研究證明:節奏的整合中樞在人的下丘腦。也即,人對節奏的反應具有先天的、生理的情緒性質。因此對節奏的感受、認知、掌握和表現,是依賴肌肉動作和聽覺記憶結合訓練才能完成。第二是韻律感,將有控制的彈奏動作作為一種方式來表現音樂,即跟隨音樂的信息體驗音樂并外化音樂。在鋼琴教學中,可以將具體的彈奏動作與樂曲中音符的時值相對應,使學生理性地通過身體具體彈奏動作轉化為感性的體驗狀態。節奏的律動感,要通過內心去感受,音樂中的強拍弱拍,上下起伏的感覺,一旦和肢體動作內部的律動相結合,彈奏就有了活力,有了生命,不再呆板。

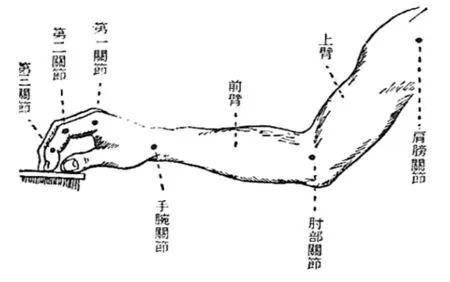

通過肢體動作把體驗到的節奏感表現出來,這種動作可以視為一種表現的律動。鋼琴彈奏技術從人體的生理結構、生理機能分類,可以分為手指技術、手腕技術、手臂技術。從指尖到肩部有六個關節,三個小關節(手指第一、二、三關節)和三個大關節(腕關節、肘關節、肩關節),如圖所示。

每一個關節均是彈奏的發力點。在彈奏過程中,小關節的動作速度快,大關節動作速度慢。根據這一特點,我們可以把不同時值的音符與我們關節的彈奏動作相匹配,使我們內心的節奏感與外部身體的彈奏動作相協調。手指三個關節有明確理性的彈奏標準,彈四分音符時,發力點用掌關節,彈八分音符時,發力點在手指二關節,彈十六分音符時發力點在一關節。三個大關節的分工是二分音符用腕關節,全音符用肘關節,樂句用肩關節(上半身)。節奏的律動可以細致到音與音之間的律動,也可以延展到小節與小節、樂句與樂句之間的律動。以拜厄No.101為例,其主要是十六分音符的節奏型,每一組十六分音符是一拍,相當于一個四分音符,那么每組第一個音用掌關節作為發力點來彈奏,第三個十六分音符在半拍的位置,相當于八分音符,用手指的第二關節作為發力點彈奏,剩下第二和第四個音則用手指的第一關節作為發力點彈奏。即在彈奏時,用不同的發力點使每組十六分音符產生了“強—弱—次強—弱”的節奏韻律。

譜例1

不僅每個音之間、每小節每拍內有強弱關系,比如由四個小節構成的樂句,亦有強小節、弱小節、次強小節、弱小節。如此,節奏的范圍就擴大了,樂句的感覺也就形成了。節奏的韻律只有和我們身體的律動結合在一起,演奏才會有活力。如拜厄No.101開始8小節的樂段,分為兩個樂句,前四小節是第一樂句,力度為中強,后四小節為第二樂句,漸強發展到強。在彈奏時,我們用肩關節的“收”和“推”來控制“重量”的運用,從而達到兩個樂句中強到強的節奏律動。每個樂句四小節的節奏韻律和每小節四拍的節奏韻律表現,是靠手腕的“落提”和肘關節的“收開”控制力量來表達。如下例。

綜上所述,基于LWT-LSSVM的數控機床熱誤差建模方法比單純的LSSVM建模方法對數控機床的誤差預測精度高8.51%,這表明改進的最小二乘支持向量機方法可用于數控機床熱誤差建模,并且模型精度比最小二乘支持向量機高。

譜例2

(二)彈奏中的節奏感訓練

有了表現節奏的技術手段后,我們進一步要做的訓練就是去感覺節奏。只有技術沒有節奏感的演奏是機械的。把被動的機械性的彈奏動作變為主動的有內心節奏感的彈奏,這是節奏感培養質的變化,也是把演奏注入生命力的關鍵一步。

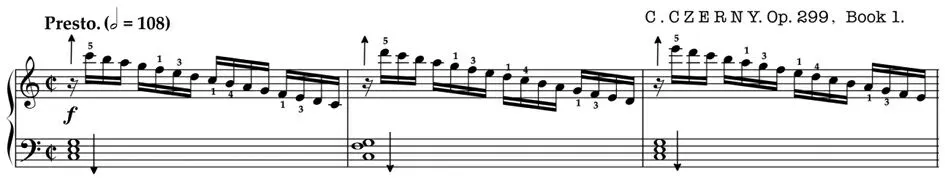

建立內心的節奏感覺,首先要學會內化節奏。以《車爾尼練習曲299》第一首為例,把握節奏的關鍵在于必須將每小節第一拍的第一個十六分休止符處理好,左手第一拍和弦是“落”拍的感覺,右手第一拍十六分休止符是“起”的感覺,休止符是第一拍的拍點,亦是把節奏彈好的關鍵。

譜例3

其次去感覺節奏帶來的分句,巴赫BWV847賦格主題內部的三個小句都是弱起小句,彈奏好主題三個小句的內部結構關鍵就在于弱起節奏的體會和把握。

譜例4

李斯特《帕格尼尼大練習曲》第五首《狩獵》節奏清晰,難點是兩手交接弱起的小分句會使學生找不到2/4拍節奏的強弱規律,從而破壞整個大樂句的節奏。可以先調整彈奏時大動作與小動作的關系,體會二拍子的節奏韻律,再在節奏的基礎上體會旋律主干帶來的樂句線條。

譜例5

(三)節奏與音樂形象表現

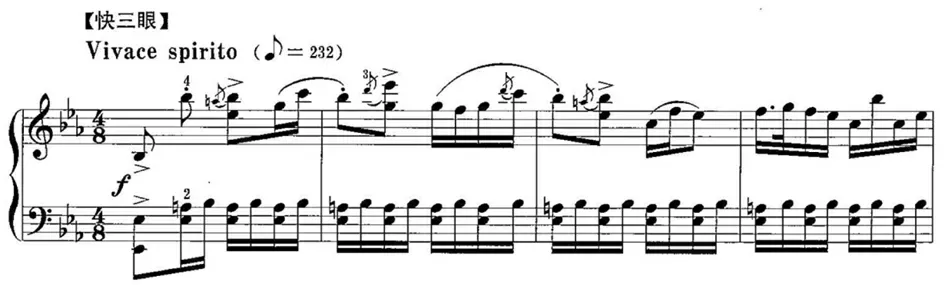

節奏的強弱和樂曲中重音的出現,是表現音樂形象和風格的重要手段。如《皮黃》中的這一段,右手的旋律有跳音、小連線、裝飾音,如果不考慮節奏的強弱和重音在旋律中的體現,就會使旋律平淡而失去特點和韻味。反之,曲調就會顯得生動、有生命力,京劇的韻味躍然耳中。

譜例6

下面是柴可夫斯基《四季》六月第二段,左手伴奏出現在后半拍,柱式和弦與右手連貫的音程旋律交替出現,展現出一幅人們在搖擺的小船上輕聲歌唱的畫面。此處左手伴奏要輕柔,主要的是要找到弱拍上進入的感覺,才能把小船的搖擺不定表現出來。

譜例7

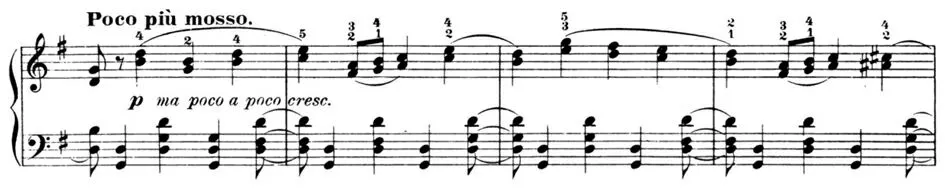

肖邦靈活運用傳統瑪祖卡舞曲節奏表現了強烈的波蘭民族風格和鄉土氣息。瑪祖卡舞曲的節奏為三拍子,在練習過程中,須把握節奏重音較為強烈,且位置不固定的特點。如《瑪祖卡舞曲》OP.6—4,小節的第二拍、第三拍均有重音分布,這種節奏特點更加適合表現歡騰、喜慶的場面。它的靈活多樣性,令樂曲更加隨性、自由、有活力。

譜例8

結語

旋律與節奏是密不可分并相輔相成的,好的節奏感是產生樂感的基礎和保證。節奏感的差異主要表現在對音樂節奏的心理感覺和肌肉控制上。回想我們的學琴過程,大多從認識音符開始,先入為主的是音的高低,而對于節奏則缺乏專門的訓練,導致很多學生在學習音樂多年,還未在內心建立起良好的節奏感。節奏的律動感是一種活生生的、發自內心的感覺,把身體運動作為第一要素,在演奏實踐中,建立起對各種刺激的內反應,通過具體的肢體彈奏動作激活內心休眠的節奏感,最終達到“心手合一”。