對自閉癥語言障礙兒童采取音樂干預(yù)的護理效果觀察

陸仁鳳

摘要:目的:研究音樂干預(yù)對自閉癥語言障礙兒童的護理效果。方法:選取我院自閉癥語言障礙患兒40例,隨機均分為干預(yù)組與對照組,分別給予音樂干預(yù)+常規(guī)護理與常規(guī)護理,評價患兒護理前后自閉行為、依從性與效果。結(jié)果:干預(yù)組ABC評分,依從性與有效性均優(yōu)于對照組,差異顯著(P<0.05)。結(jié)論:音樂干預(yù)能夠有效改善自閉癥語言障礙患兒的自閉行為,并提高治療依從性與有效性。

關(guān)鍵詞:自閉癥;語言障礙;音樂干預(yù);護理效果

【中圖分類號】 R47 【文獻標識碼】 A? ? ? 【文章編號】2107-2306(2022)10--02

自閉癥(autism)即孤獨性障礙(autisic disorder),是常見的廣泛性發(fā)育障礙(pervasive developmental disorder,PDD)疾病之一。本病好發(fā)于學(xué)齡期或?qū)W齡兒童,其機制為大腦功能紊亂,導(dǎo)致患兒不同區(qū)域難以協(xié)同工作,多數(shù)患兒伴有不同程度的語言障礙[1]。對于自閉癥語言障礙患兒,早期開始系統(tǒng)、有效的行為管理和語言訓(xùn)練,隨著年齡的增長,其溝通能力與自理能力能夠得到相當(dāng)大的提高,并且隨著研究和實踐的深入,音樂干預(yù)輔助護理越來越多的應(yīng)用于自閉癥患兒的管理,逐漸顯現(xiàn)出一定成效[2]。本次研究以我院自閉癥語言障礙患兒作為研究對象,設(shè)計對照試驗,探討音樂干預(yù)對自閉癥語言障礙兒童的護理效果,詳細報道如下。

1資料與方法

1.1 臨床資料

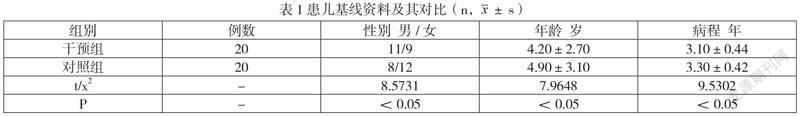

研究2016年8月~2021年8月收治于我院的40例自閉癥語言障礙患兒,其中男性19例,女性21例,年齡2~7歲,病程1~4年,按照隨機數(shù)表法均分為干預(yù)組與對照組各20例,兩組患兒基線資料無顯著差異(P>0.05)。詳見表1:

1.2 方法

1.2.1 對照組

采用常規(guī)護理措施:

(1)呼吸訓(xùn)練:訓(xùn)練患兒經(jīng)口換氣,并反復(fù)經(jīng)口呼吸動作;

(2)口型訓(xùn)練:由模仿肢體大動作開始,緩慢過渡至口型模仿;

(3)發(fā)音訓(xùn)練:誘導(dǎo)患兒自主發(fā)音,對于之前訓(xùn)練中患兒偶然發(fā)音立即給予肯定,并鼓勵反復(fù)發(fā)音;

(4)詞句訓(xùn)練:誘導(dǎo)患兒模仿發(fā)音,逐漸過渡至說出實物名稱如患兒感興趣的玩具或食物等,或通過模仿一些動作誘導(dǎo)患兒說出常用的動詞;待患兒基本能夠清楚發(fā)音后,誘導(dǎo)患兒說出常用短語、短句,逐漸增加句子長度,最長20字/句左右為宜;

(5)對話訓(xùn)練:訓(xùn)練患兒傾聽朗讀并鼓勵患兒加以模仿,逐漸過渡至患兒復(fù)述甚至自主朗讀,嘗試與患兒日常對話,可適當(dāng)加入肢體動作以鼓勵患兒主動對話,并逐漸增加對話次數(shù)與詞句長度;

注意事項:與患兒交流時盡量使用簡短的話語,禁忌在患兒情緒激動或低落時進行訓(xùn)練,訓(xùn)練過程中注意多次示范、反復(fù)訓(xùn)練,加以耐心引導(dǎo)與指導(dǎo),并適時給予獎勵,達到正向鼓勵與強化訓(xùn)練的目的。

1.2.2 干預(yù)組

在常規(guī)護理的基礎(chǔ)上采用音樂干預(yù)[3~4],具體內(nèi)容為:

(1)聲音感知:選擇鈴鼓、板琴、沙錘、手鼓、木魚等打擊樂器,輕擊不同旋律,觀察患兒反映,確認最感興趣的樂器與旋律,并反復(fù)輕擊、變換節(jié)奏,誘導(dǎo)患兒對旋律做出回應(yīng);

(2)身體節(jié)奏:選擇患兒最感興趣的樂器,輕擊患兒最感興趣的旋律,指導(dǎo)和幫助患兒隨音樂做出相應(yīng)的肢體動作,隨著訓(xùn)練的加強,逐漸加入不同旋律,誘導(dǎo)患兒自主動作,并逐漸從肢體大動作過渡到精細動作,鼓勵患兒反復(fù)多次練習(xí);

(3)即興創(chuàng)作:選擇不同樂器,輕擊不同旋律,伴以輕聲吟唱出患兒姓名,逐漸過渡到常用詞句、短語,重復(fù)吟唱,與患兒身體節(jié)奏訓(xùn)練相結(jié)合,通過肢體動作強化訓(xùn)練;

(4)語言表達:選擇不同樂器,輕擊不同旋律,伴以輕聲吟唱出日常對話,與患兒交流,鼓勵患兒做出回應(yīng),并逐漸增加對話次數(shù)與詞句長度,鼓勵患兒開始主動交流,并給予肯定;

注意事項:訓(xùn)練開始前和結(jié)束后為患兒播放輕柔舒緩的自然樂音或鋼琴、吉他演奏的純音樂,與患兒建立親近感與信任感,幫助患兒舒緩緊張情緒,幫助提升患兒對音樂的敏感性與注意力。訓(xùn)練過程中盡量避免節(jié)奏與旋律突然改變,而應(yīng)緩慢過渡,以避免患兒突然出現(xiàn)情緒激動或低落,從而不能配合訓(xùn)練,影響訓(xùn)練效果。

1.3 觀察指標

(1)自閉行為量表評分(ABC評分)[5];(2)治療依從性;(3)治療有效性。

1.4 評價標準

(1)ABC評分:分為感覺(30分)、交往(35分)、軀體運動(28分)、語言(31分)和生活自理(25分)5個維度,總分≥31分:懷疑自閉癥狀;總分≥62分:高度懷疑自閉癥狀;

(2)治療依從性:(完全依從者+部分依從者)/總例數(shù)*100%;

(3)治療有效性:(顯效例數(shù)+有效例數(shù))/總例數(shù)*100%。

1.5 統(tǒng)計學(xué)方法

將本組數(shù)據(jù)代入SPSS21.0軟件處理分析,計量資料用(x±s)表示,實施t檢驗;計數(shù)資料用(n,%)表示,實施x2檢驗。P<0.05時,差異有統(tǒng)計學(xué)意義。

2結(jié)果

2.1 ABC評分

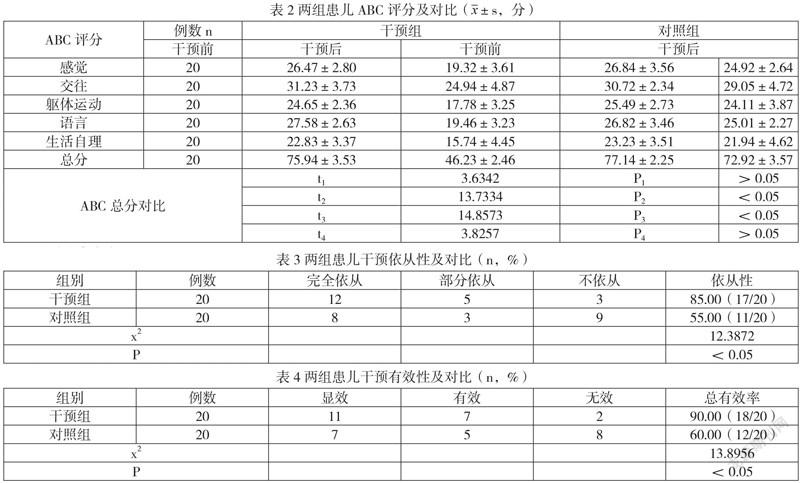

干預(yù)前兩組ABC評分無明顯差異(P>0.05),分別護理后,兩組患兒自閉行為較前均有改善,其中對照組患兒ABC評分變化不明顯(P>0.05),但干預(yù)組患兒ABC評分明顯降低,差異顯著(P<0.05),詳情見表2:

2.2 干預(yù)依從性

干預(yù)組患兒干預(yù)依從性更佳,差異顯著(P<0.05),詳情見表3:

2.3 干預(yù)有效性

干預(yù)組患兒干預(yù)有效性更佳,差異顯著(P<0.05),詳情見表4:

3討論

自閉癥作為一種發(fā)育障礙性疾病,患兒多表現(xiàn)為社會交往障礙、語言障礙與重復(fù)刻板行為,隨著年齡的增長和病情的進展,可能出現(xiàn)感知覺異常、智力障礙、注意力分散與興趣單調(diào)等,對于已發(fā)病的學(xué)齡前、學(xué)齡期患兒,以“早發(fā)現(xiàn),早診斷;早干預(yù),早康復(fù)”為原則、以改善自閉行為為目的,對患兒實施訓(xùn)練與管理[6~7]。音樂干預(yù)作為一種新興的輔助護理手段,具有形式新穎多樣、適用范圍廣泛等優(yōu)勢,樂音具有規(guī)律性聲波振動和頻率,且其內(nèi)部共振也能產(chǎn)生規(guī)律性節(jié)律,樂音通過刺激大腦網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),調(diào)節(jié)邊緣系統(tǒng)TEM、中樞神經(jīng)系統(tǒng)與內(nèi)分泌系統(tǒng),能夠產(chǎn)生一系列生理變化,鑒于當(dāng)前對自閉癥語言障礙兒童的治療效果并不凸顯,音樂干預(yù)也逐漸介入針對自閉行為的管理與訓(xùn)練中。然而,致力于針對音樂干預(yù)對自閉癥語言障礙兒童護理效果的研究有限,不足以為臨床提供足夠的證據(jù)支持。本次研究設(shè)計對照實驗,結(jié)果顯示,對干預(yù)組患兒,護理人員在音樂干預(yù)的輔助下,采取科學(xué)、合理的溝通技巧與患兒進行交流,能夠顯著改善患兒自閉行為,同步提高患兒感覺、交往、軀體運動、語言和生活自理狀態(tài),提高其治療配合度和治療效果,明顯優(yōu)于對照組(P<0.05)。由此可見,自閉癥兒童能夠很好的接受簡單的音樂情感表達,并對旋律的變化做出相應(yīng)的反應(yīng),以上結(jié)果可從國內(nèi)外多為學(xué)者的研究成果中得到一定支持[8~9],音樂干預(yù)不僅能夠幫助自閉癥患兒提高感知能力、認知能力與語言能力,還能夠幫助患兒改善情緒問題,促進患兒的提高專注力,增強社交能力,建立規(guī)則意識。然而,由于納入研究對象人數(shù)有限以及影響監(jiān)測結(jié)果的因素較多,本次研究存在一定的局限性,需要更進一步的探索。

綜上所述,音樂干預(yù)能夠有效改善自閉癥語言障礙患兒的自閉行為,提高其治療依從性與有效性,適用于臨床推廣。

參考文獻:

[1]牛源.音樂治療在自閉癥兒童康復(fù)中的應(yīng)用價值體會[J].北方音樂[J].2019,39(16):248-249.

[2]陳文新.音樂對自閉癥兒童人際交往障礙的干預(yù)治療個案研究[J].黃河之聲,2017,11(5):22-23.

[3]趙秉禹.奧爾夫音樂對自閉癥兒童語言發(fā)展的有效性研究[J].北方音樂,2017,16(23):203.

[4]陳婧穎.對自閉癥語言障礙兒童采取音樂干預(yù)的護理效果觀察[J].健康之路,2018,17(06):235.

[5]周浩,王藝.中文版兒童孤獨癥譜系障礙評估工具的現(xiàn)況分析[J].臨床兒科雜志,2017(12):327-329.

[6]田利媛.音樂干預(yù)療法對自閉癥患兒語言障礙的康復(fù)效果分析[J].臨床研究,2018,26(09):108-109.

[7]王麗婭,馮維.音樂治療對我國特殊兒童干預(yù)的研究進展[J].綏化學(xué)院學(xué)報,2016(10):156-157.

[8]杜楊.音樂治療自閉癥兒童的臨床效果評價[J].中醫(yī)藥指南2016(36):273-274.

[9]陳佳,鄒婉瑩.音樂治療對自閉癥兒童情緒障礙的個案研究[J].赤峰學(xué)院學(xué)報,2017(3):198-199.