趣味導讀 “悅讀”成長

摘 要:《義務教育語文課程標準(2022年版)》提倡要讀整本的書,要求教師加強對課外閱讀的指導,開展各種課外閱讀活動,創造展示和交流的機會,營造人人愛讀書的氛圍。如何在導讀時有效激發學生閱讀整本書的興趣,從“一篇”聯系到“一本”,較好地兼顧“略讀”與“精讀”策略的落實,是教師需要重點考慮的問題。文章以名著導讀——《西游記》導讀為例,淺談整本書閱讀導讀課的教學策略。

關鍵詞:整本書閱讀;導讀;激趣;教學策略

中圖分類號:G427? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:2097-1737(2022)22-0072-03

引? 言

《義務教育語文課程標準(2022年版)》明確提出了各學段閱讀量,同時,現行的部編教材里有一個重要欄目——“快樂讀書吧”,其中或指定或推薦的閱讀書目內容豐富,形式多樣,提出需要教師有效引導學生閱讀的“整本書”。現階段,“整本書閱讀”已成為中小學語文教學中的一個熱門話題。近年來,筆者所在學校把整本書閱讀指導納入語文課堂教學體系,每周開設一節課外閱讀指導課,要求教師在實踐中探索“整本書導讀課”“整本書推進課”“整本書分享課”等課型的教學策略,以期激發學生閱讀興趣,提升學生閱讀能力,為學生的終生閱讀奠定良好的基礎。對于整本書閱讀導讀課而言,導讀得法,學生就能感受閱讀的樂趣,進入“悅讀”的狀態。因此,“導”是因勢利導,要求教師根據學生學情、書籍的文本特征進行精巧的設計,激發學生閱讀興趣,進而引導學生愛上閱讀。“讀”則是課堂內外學生在教師引導下的閱讀實踐[1]。下面筆者以部編版五年級(下冊)第二單元中的“快樂讀書吧”中的名著導讀——《西游記》導讀為例,談談具體的教學策略。

一、靈活導入,激發興趣

良好的開端是成功的一半。若導入時,教師精心設計的教學環節能抓住學生心理,找準他們的興趣點,就能像磁鐵一樣吸引學生的注意力,達到先聲奪人、事半功倍的效果。好的導入是連接學生與即將要讀的書籍的“秘密通道”。教師在學生開始閱讀前,如果能夠借助導讀課中靈活、巧妙的導入,打通并裝扮好這條“秘密通道”,學生就會對閱讀產生興趣,變“要我讀”為“我要讀”。

(一)借助音樂

音樂有感染力,容易勾連學生的生活體驗,引發學生的情感共鳴,將學生帶入特定的情境中。在《西游記》導讀課上課前,筆者先播放了《西游記》主題曲之一——《云宮迅音》。熟悉的音樂迅速喚起了學生對電視劇《西游記》的回憶,唐僧師徒四人的形象立刻在他們的腦海中浮現。此時,教師加以指引,便能順利引導學生將電視劇《西游記》和《西游記》原著建立聯系,激發學生閱讀《西游記》原著的興趣。截取教學片段如下。

師:同學們,上課前送你們一段旋律,請聽!(課件播放音樂《云宮迅音》),這段音樂讓你想起了哪部名著?(結合學生的回答,板書《西游記》)

師追問:看來你們對《西游記》如此熟悉,你們是從哪里了解到《西游記》的?

有的學生說看過電視劇,有的學生說看過相關的動畫片,有的學生說看過電影《大圣歸來》,有的學生說看過《西游記》的連環畫。此時,教師適時引導:“是的,《西游記》的故事可謂是婦孺皆知,但‘看西游代替不了‘讀西游,若你們能帶著已有的感知去讀《西游記》原著,一定會有不一樣的感悟、不一樣的收獲。”(板書:導讀)至此,自然引出課題,引發學生的閱讀期待。

(二)猜測人物

猜測是極為重要的一種學習方法。在部編版五年級(下冊)第二單元的名著閱讀中,學生已多次運用有依據的“猜測”的方法來學習。在執教《西游記》導讀時,筆者用PPT呈現原著中關于孫悟空和豬八戒的外貌描寫的句子:“長相圓眼睛,查耳朵,滿面毛,雷公嘴,面容羸瘦,尖嘴縮腮,身軀像個食松果的猢猻,雖然像人,卻比人少腮。”“一雙圓眼光如電,兩耳扇風唿唿聲,腦厲鬃長排鐵箭,渾身皮糙癩還青。”讓學生猜猜這段文字寫的是誰。學生對《西游記》并不陌生,通過看電視劇、連環畫、動畫片等已對《西游記》中的人物形象有初步認識。所以,雖然句子中有一些學生不認識的字,但絲毫不影響他們根據能讀懂的句子猜出人物。這樣的設計就在導入時,拉近了學生與原著的距離,用輕松愉快的方式激發了他們閱讀原著的興趣。

(三)巧用知識盲點

所謂知識盲點是指學生在學習生活中沒能掌握或者忽視了的知識點。在教學中,教師勾連學生已有的經驗,固然能激發學生的興趣,但若教師能準確把握學生的知識盲點,并在導入時引發學生思考,更能有效調動學生的學習積極性。在學生準確猜出句子所描寫的人物是孫悟空和豬八戒后,筆者順勢出示唐僧圖片及其“名片”——“他是_____ 投胎轉世,他的小名叫_____,_____收養了他。唐太宗賜給他的法號是_________。他歷經九九八十一難到達_________取經,最后被封為_________?。”換種方式考查學生對唐僧的了解。由于學生接觸《西游記》時,關注更多的是孫悟空,對唐僧了解甚少,因此,這個環節迅速吸引了學生的注意力。學生在交流、討論中補充了完整的唐僧的名片。此時,教師再介紹《西游記》的成書背景——唐朝的高僧玄奘,歷經多年,走了很多個國家,到達了天竺,并從天竺帶回佛經657部,還翻譯佛經75部,回到唐朝后,他口述西行見聞,其弟子辯機將他的口述輯錄成《大唐西域記》十二卷,主要是記錄西行途中的地理知識和風土人情。后來,玄奘的弟子惠立和彥琮寫了《大唐大慈恩寺三藏法師傳》,為他的經歷增添了神話色彩,從此,唐僧取經的故事在民間廣為流傳。這時還是“一個人的故事”,主要講述玄奘的經歷,到了南宋就有了《大唐三藏取經詩話》,這本書講的是“三個人的故事”,是《西游記》的雛形,其中少了一個人——豬八戒。再后來,到了明代,吳承恩在此基礎上加工創作了《西游記》,此時才變成“四個人的故事”。有關《西游記》的成書背景,學生在課前是不了解的,有了教師這樣的介紹,其對閱讀《西游記》原著的興趣變得更加濃厚。

二、引發思辨,提升興趣

教師有意識地將引發思辨,將培養學生思辨能力滲透至教學中,可以有效提高學生學習的主動性、積極性,讓學生體驗“沉浸式”閱讀,深入文本,激發閱讀興趣[2]。

(一)在整體感知中思辨

導讀課中有一個重要的任務就是要引導學生對“整本書”有一個大體的了解,即從整體上把握一本書的脈絡及主要內容,初步形成對此本書的整體印象。為了讓學生在短時間內把握《西游記》一書的主要內容,

筆者在引導學生閱讀回目時,讓學生辨析取經是從哪一回開始的。有的學生說從第八回“我佛造經傳極樂 觀

音奉旨上長安”開始,有的學生提出反對意見:“此時唐僧還未離開長安呢,不能算取經的開始。”還有學生提出應從十四回“心猿歸正 六賊無蹤”開始,這時,有學生又提出異議:“從回目看此回,唐僧已在取經的路上,因而也不是從這一回開始的。”經過不斷深入的思考、辨析,學生終于梳理出取經是從第十三回開始的。一至七回主要講了孫悟空大鬧天宮,八至十二回講取經緣由,十三至一百回講西天取經。這樣的整體感知環節引發了學生的思辨,幫助學生大致了解章回體小說的文體特點,并以整體“略讀”的方式快速把握《西游記》的主要內容,進入一種比單篇故事更為廣闊的宏大的閱讀“場”,與書建立起內在的關聯。

(二)在質疑問難中思辨

教師要用“疑”點燃學生思維的火花,激發其閱讀的興趣。筆者在引導學生瀏覽《西游記》的回目,了解回目及章回體小說后,以“回目里還藏著什么故事?”為主問題,引導學生閱讀回目。學生發現回目中有的是一回講一個故事,有的是好幾回講一個故事。此時,教師再適時引導學生關注回目中的第二十七回講了什么故事。學生讀完回目后,結合生活經驗做出回答:“是講‘三打白骨精的故事。”隨后教師再加大問題難度:“回目中還有好幾回講一個故事的,你能找出并概括出來嗎?”此問題就需要學生進行更深入的思考、辨析,并加以概括,從而得出答案:二十四至二十六回講偷吃人參果的故事,五十六至六十一回講三借芭蕉扇的故事……可見,有了好問題的引導,學生能更積極地思考,將文本與自己已有的學習經驗聯系起來,提高理解能力[3]。

三、精品片段,增強興趣

在導讀課中,教師可節選作品中有代表性的內容,將其作為精品片段,在引導學生品讀賞析的過程中,進行閱讀實踐。

(一)實踐,學法的綜合運用

閱讀精品片段的過程是學生運用已學閱讀方法進行閱讀實踐的過程。在這個過程中,學生能將所學閱讀方法進行運用,會有成功的體驗和感受,愛上閱讀。“快樂讀書吧”所節選的《西游記》原著片段,正是《西游記》原著眾多打斗場面中寫得比較精彩的代表,文中的“乜乜些些”“狻猊”等生僻詞學生可能會不理解。此時,教師可以通過微課,引導學生回顧閱讀名著的方法——猜讀法、跳讀法和借資料法,如“乜乜些些”可選用跳讀法,不影響對句子的理解,“狻猊”可用猜讀法,聯系上下文可猜出“狻猊”是一種比豹子還兇猛的動物。學生運用這些方法品讀片段,能讀懂文段主要講的是孫悟空和牛魔王斗法。在此基礎上,教師可以再抓住一個“變”字,引導學生梳理在打斗過程中孫悟空和牛魔王分別有什么變化。在交流梳理的過程中,學生能切身感受孫悟空的神通廣大和牛魔王的變化多端,他們倆斗法的場面扣人心弦、動人心魄。至此,語段的精彩能深深印入學生腦海,有利于激發學生進一步閱讀的興趣。

(二)拓展,“段”“篇”“本”的勾連

教師挖掘精品語段是為了能從這個語段出發,引導學生閱讀和這個語段相關的篇章,為閱讀整本書做鋪墊。在品讀完“孫悟空和牛魔王打斗”的精彩語段后,筆者質疑:“孫悟空和牛魔王為何打斗呢?”引導學生閱讀“三借芭蕉扇”的相關內容。學生會了解到孫悟空第一次是“禮借”芭蕉扇,結果被鐵扇公主扇跑了;第二次是“逼借”芭蕉扇,結果是孫悟空借到一把假扇;“三借”是“騙借”到真的芭蕉扇,牛魔王知道后就去找孫悟空斗法了。隨后,教師再告訴學生:“在《西游記》原著中,像今天大家閱讀的這樣精彩的打斗場面還有很多,孫悟空被封為‘斗戰勝佛,可見他十分好斗,但他最終又成‘佛了,這些變化是怎么發生的呢?同學們可以到《西游記》原著中去找尋答案。”這樣的引導能促使學生課后積極主動地投入整本書閱讀中。

四、任務驅動,保持興趣

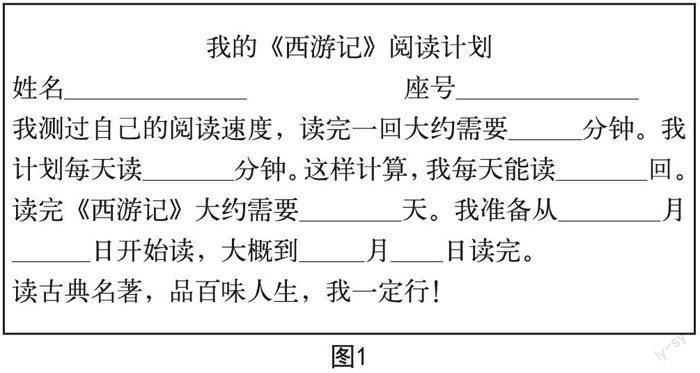

閱讀古典名著對學生而言是一個長期、艱難的過程,在課堂上培養的閱讀興趣,還需要有一定的任務驅動才能保持。因此,在導讀的最后環節,筆者為學生制訂了閱讀計劃(如圖1),幫助學生合理安排自己的閱讀計劃,同時提出兩項閱讀任務:(1)用A4紙繪制唐僧師徒四人取經線路圖;(2)選擇你喜歡的《西游記》中的人物,為他制作人物卡片。在任務的驅動下,學生能夠在課外閱讀時進行深入的閱讀、思考、交流、分享和動手實踐,也能通讀全書,并抓住自己感興趣的部分精讀。這樣,學生的閱讀興趣才能由課內延伸至課外,真正做到課內外連接,實現有效閱讀。

結? 語

在導讀課上,閱讀活動的設計及閱讀策略的引導,均旨在輔助學生課外精讀文本,思考想象,勾連重構,深入理解作品內容,為學生高效地開展各類課外書目的閱讀服務,提高學生的閱讀理解能力、思辨能力、實踐創新能力,讓學生愛上閱讀,成為終身“悅讀”者,促進學生語文綜合素養的提升。

[參考文獻]

周一貫.思辨:語文教學的制高點[J].福建教育,2020 (36):23-25.

宋文芳.關于小學語文趣味閱讀教學的策略研究[J].天天愛科學(教學研究),2022(04):53-54.

譚曉明.以《駱駝祥子》為例談語文名著導讀教學的策略[J].文學,2018(09):112-113.

作者簡介:邱黎妹(1981.3-),女,福建武夷山人,

本科學歷,任教于福建省武夷山實驗小學,教研室主任,一級教師,2021年8月被評為南平市小學語文骨干教師。