重慶市永川區茶產業發展現狀及對策建議

何鑫 陳浩

摘 要 永川區為重慶市茶產業排名前三的區縣。2021年,永川區茶葉種植總面積7 263.63 hm2,主要分布在箕山、陰山、云霧山、巴岳山及黃瓜山五大山脈;茶葉產量8 300 t、產值10.1億元,其中名優茶產量4 480 t、產值8.8億元。擁有區域品牌“永川秀芽”,茶葉生產企業18家、國家重點龍頭企業1個、市級龍頭企業3個;獲得無公害產品認證2個、綠色產品認證19個,現有云嶺、云升、云闔、云萌、云摯等企業子品牌21個。分析了永川區茶葉產業發展的優勢和存在的問題,提出發展對策:1)深挖內涵,做好三產融合;2)提質創新,提升品牌核心競爭力;3)共建聯盟,實現合作共贏;4)多措并舉,健全茶葉人才體系;5)優化政策,實現政策為農。

關鍵詞 茶產業;永川秀芽;發展現狀;對策建議;重慶市永川區

中圖分類號:F326.12 文獻標志碼:C DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2022.13.014

重慶市永川區地處成渝地區雙城經濟圈主軸線上,產茶歷史悠久,是全國茶葉規劃優勢發展區、全國早市名優綠茶生產發展規劃的重點區域、中國特色農產品(茶葉)優勢區,也是重慶市7個百億級茶葉產業綜合示范區之一。永川區的區域品牌“永川秀芽”獲評“中國優秀茶葉區域公用品牌”“重慶10個農產品區域公用品牌”,入選“中國農業品牌”目錄、“全國名特優新農產品”目錄、全國最具文化底蘊十大地理標志名茶。

1? 現狀

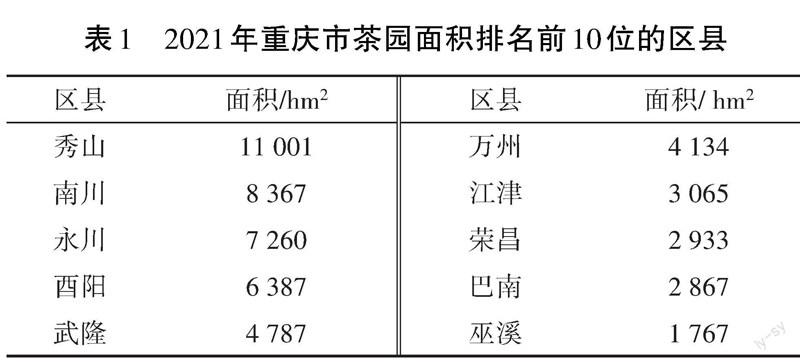

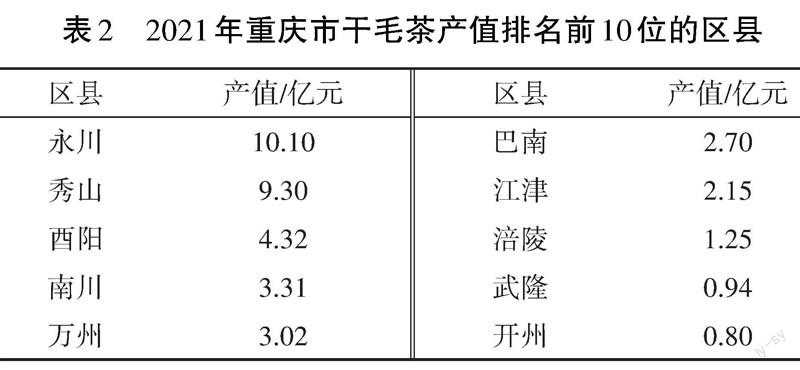

重慶市隸屬我國四大茶區中的西南茶區,其地形、氣候、土壤條件十分適宜茶樹生長,是世界茶樹起源地之一。2021年,重慶市茶葉種植面積70 194.5 hm2,其中無性系茶園面積47 524.04 hm2,良種率67.70%,年產量達4.4萬t,年產值44.2億元。重慶市種茶區縣共有34個,主要生產綠茶,輔以紅茶、烏龍茶、黑茶。重慶市各區縣中,茶葉種植面積排名前3位的區縣為秀山土家族苗族自治縣、南川區、永川區(見表1),占重慶市茶葉種植總面積的37.9%;干毛茶產值排名前3位的區縣為永川區、秀山土家族苗族自治縣、酉陽土家族苗族自治縣(見表2),占重慶市干毛茶總產值的60.16%。從茶葉種植面積和干毛茶產值來看,永川區是重慶市當之無愧的茶葉強縣。

2021年,永川區茶葉種植總面積7 263.63 hm2,主要分布在箕山、陰山、云霧山、巴岳山及黃瓜山五大山脈,其中無性系茶園面積6 636.65 hm2、有機茶園面積33.35 hm2、綠色食品茶園面積53.36 hm2。永川區茶葉產量8 300 t,產值10.1億元,其中名優茶產量4 480 t、產值8.8億元。永川區擁有區域品牌“永川秀芽”,現有茶葉生產企業18家、國家重點龍頭企業1個、市級龍頭企業3個及區(縣)級龍頭企業8個;獲得無公害產品認證2個、綠色產品認證19個,現有云嶺、云升、云闔、云萌、云摯等企業子品牌21個。

2? 發展優勢

2.1? 自然環境優越

永川區屬于亞熱帶濕潤季風氣候,春季回溫早,光照充足,雨熱同季,降雨集中。永川區年平均日照時間1 218.7 h,年平均無霜期317 d,相對濕度80%左右,年平均降水量1 015.0 mm。土壤有機質含量高且呈微酸性(pH值4.8~6.5),適宜茶樹生長。永川區茶園海拔一般在300~500 m,云霧多,濕度大,適宜栽培多品種茶樹,為永川秀芽產業發展提供了良好的資源稟賦基礎。

2.2? 區域品牌初具規模

針形綠茶“永川秀芽”于1959年由四川省農業科學院茶葉研究所(現重慶市農業科學院茶葉研究所)研制而成,1962年得到朱德元帥親自品鑒并贊揚;1964年經茶學專家陳椽建議,命名為“永川秀芽”。永川秀芽1989年被國家農業部認定為全國優質農產品,2010年獲國家工商總局中國地理標志證明商標認證,2017年被認定為“中國茶葉優秀區域公用品牌”,2019年入選中國農產品區域公用品牌目錄。

2.3? 科研實力雄厚

重慶市農業科學院茶葉研究所在永川區境內。該研究所設有茶樹遺傳育種、茶園生態栽培、茶樹植保、制茶工程及茶資源綜合利用5個研究室[1]。重慶市農業科學院茶葉研究所建所以來,承擔課題研究300余項,取得了129項研究成果,其中獲國家、部、省級成果獎65項,獲國家專利授權20余項,編制發布地方標準4個,出版專著5部,累計發表科研論文1 000余篇;選育出國家級茶樹良種11個、省級茶樹良種3個,研制開發了20余種獲獎名優茶產品[1]。雄厚的科研實力為永川秀芽的發展提供了強力的技術支撐,產生了顯著的經濟效益和社會效益。

重慶市唯一涉茶中職學校——重慶市中等專業學校也在永川區境內。2018年以來,該校學生獲得國家、省部級茶行業職業技能競賽獎項48項,為茶產業的發展培養了一大批高素質勞動者和技術技能人才。

2.4? 茶文化歷史悠久

1)種茶歷史悠久。永川在唐代時已有茶的種植和生產。據《永川縣志》記載:“其名有五。邑產雖非絕佳,然萱化寺、大小風門等處,賴此為衣食者甚眾。”其中萱化寺位于永川區茶山竹海風景區,說明唐代永川已大規模種茶,很多人以此為生。2)茶文化底蘊深厚。許多著名的人文遺跡,為永川茶旅游提供了獨特的茶文化資源。相傳三國時,諸葛亮看到箕山前山高后山低,如飛龍一般逶迤起伏,酷似二十八星宿中的東方蒼龍,將其命名為“箕山”,并寫下“夫君子之行也,靜以修身,儉以養德。非淡泊無以明志,非寧靜無以致遠”的千古名句,并盛贊“此乃天賜修身之地矣”[2]。唐代時,箕山上長滿古老的茶樹,茶圣陸羽看到滿山茶樹,驚嘆不已[3];清代鄭板橋留下了“掃來竹葉烹茶葉,劈碎松根煮菜根”的千古名聯。此外,永川還擁有與茶有關的地名——茶店,相傳為明建文帝喝到沁人心脾的茶,看到永川境內茶山逶迤起伏所賜。3)茶館遍布。永川區“大碗茶”“蓋碗茶”“長嘴壺茶藝”構成獨特的茶俗文化。

2.5? 茶文化旅游資源突出

永川區擁有以巴岳山和箕山為核心區域的生態康養旅游產業,箕山上有逾1 333 hm2的連片茶園,著名的茶山竹海國家森林公園內風光旖旎。游客在景區可住宿,可觀賞茶藝、茶道表演,參與采茶、制茶,品嘗茶、竹系列特色菜肴。永川區現有重慶市首個茶文化博覽館——重慶茶葉博物館,展示茶葉發展歷史、巴渝茶文化。

2.6? 產業政策保障有力

永川區政府十分重視茶產業發展,定期舉辦國際茶文化旅游節,籌辦茶葉科技高峰論壇,邀請院士專家講座,《永川區推進農業農村現代化“十四五”規劃》中有相當大的篇幅涉及茶產業發展。

3? 存在的問題

3.1? 茶產業發展不均衡,發展模式單一

永川區茶產業融合了農業、食品業和服務行業三大產業,但產業間發展不均衡[4]。1)農業持續穩步增長。農業包括茶葉種植、茶葉初制、茶葉精制。與2020年相比,2021年永川區茶葉種植面積增加7.8%,干毛茶產值增長9.9%,增長幅度較大。2)食品業主要包括以茶多酚、茶氨酸為主要產品的茶葉深加工業。永川區內現有的茶企業均未涉及此領域,產業鏈條延伸不充分。3)服務行業包括茶館和茶旅游。永川區茶館以娛樂為主,茶文化旅游以鄉村旅游為主,科技含量不高,形式單一。

3.2? 區域品牌附加值和知名度較低

據浙江大學CARD農業品牌研究中心等開展的“2021中國茶葉區域公用品牌價值評估”結果顯示,永川秀芽排第43名,品牌價值為24.91億元。永川秀芽在重慶市內知名度較高,但在市外名聲不響。重慶市的茶葉品牌有永川秀芽、巴南銀針、金佛玉翠茶、玉毫秀芽及秀山毛尖,其中永川秀芽位列第一;人們耳熟能詳的中國十大名茶中有西湖龍井、洞庭碧螺春、黃山毛峰,無永川秀芽。永川秀芽的品牌附加值和全國知名度較低。

3.3? 茶葉企業規模小,實力較弱

永川區有茶葉生產企業18個,其中市級農業產業化龍頭企業3個(重慶云嶺茶業科技有限責任公司、重慶新勝實業有限責任公司、重慶市玉琳茶業有限責任公司)、區(縣)級農業產業化龍頭企業8個。永川區茶葉生產小型企業眾多,從業人員學歷低,企業創新能力不足,資源整合能力較低,競爭力不強。

3.4? 人才流動性大,技術人才短缺

永川區茶葉企業對茶葉生產與加工專業中職畢業生的需求較大。30%的企業不需要新員工,20%的企業需求員工小于5人,20%的企業需求員工5~10人,30%的企業需求員工超過10人。由于茶葉加工企業位于山上,生活不便,導致人才流動性大,企業人才短缺。

3.5? 政府配套政策后勁不足

2021年10月,永川區出臺了《推進農業農村現代化“十四五”規劃》,但科技創新、金融保障、人力資源協同發展等現代化茶產業體系發展急需的配套政策還未發布實施,相關部門還需高效快速研制出政策助力茶產業發展。

4? 對策建議

4.1? 挖掘內涵,做好三產融合

依托永川區茶旅游、茶文化、茶科技的優勢,推動文化和旅游深度融合發展。1)堅持“以文塑旅,以旅彰文”,實施“文化+”“旅游+”戰略。培育壯大養生游、休閑度假游,豐富鄉村旅游、非物質文化遺產旅游體驗,促進“觀光游”向“體驗游”轉變。

2)加快文旅融合發展,增強茶文化的體驗性、觀賞性,突出茶科技的趣味性、可參與性。以茶山竹海為重點,打造規模茶葉基地片區,結合茶葉觀光,開展茶葉博覽、茶葉科普、茶園觀光、采摘制作體驗等活動,做到茶產業、茶文化、茶科技三產融合[5]。3)建成一二三產業融合發展示范區、茶葉科技創新示范區,深度調整產業結構,實現一二三產業有機融合。

4.2? 提質創新,提升品牌核心競爭力

1)完善永川秀芽標準體系,推進永川秀芽生產加工過程標準化。2)加大科技創新投入,應用新技術、新工藝改善產品質量,提升產品品質,開發不同級別、品質穩定的茶葉產品。3)加強質量控制和質量創新,堅持生產高標準、高質量的永川秀芽。4)完善“互聯網+”消費生態體系,實現線下、線上好口碑,塑造品牌形象,提升品牌核心競爭力,實現質量興茶。

4.3? 共建聯盟,實現合作共贏

以茶葉協會為核心,在政府的支持下建立茶葉企業聯盟。企業聯盟應加大磋商力度,完善加工體系,指導品牌建設,打造品牌管理體系、品牌傳播體系、品牌文化體系及品牌保護體系,提升品牌市場影響力,實現資源共享、優勢互補、風險共擔,最終實現商業共贏。

4.4? 多措并舉,健全茶葉人才體系

自培人才,依托茶葉生產與加工的職業院校開設中長期培訓班,企業選派優秀人員,系統學習茶葉種植、加工、審評、營銷課程;開設訂單班,企業選取就近生源實行校企合作培養;改善企業工作環境,加強基礎設施建設,營造積極向上的工作氛圍;優化科技特派員體系,開展科技特派員技術服務指導與科學知識普及,鼓勵科技特派員領辦、創辦、協辦農民合作社、專業技術協會和農業企業;開展各類茶葉技能大賽,培養一批技藝精湛職業茶農。

4.5? 優化政策,實現政策為農

政府基礎政策要惠農惠企,想民之所想,急民之所急,辦民之所需,干民之所盼[6]。同時,豐富政策的制定主體,組織行業、產業、企業專家進行座談,保證政策的科學性。

5? 結語

茶產業是我國特色優勢產業,承擔著助力鄉村振興的任務。永川茶產業具有區域、科研、旅游資源優勢,但也存在三產發展不均衡、區域品牌在全國知名度低、茶葉企業規模小及資源整合能力低等問題。發展永川茶產業,要做到文化興茶、質量強茶、科技助茶。建議深挖內涵,做好三產融合;提質創新,提升品牌核心競爭力;共建聯盟,實現合作共贏;多措并舉,健全茶葉人才體系;優化政策,實現政策為農。

參考文獻:

[1] 吳修明.重慶市永川區茶葉產業發展現狀與對策[J].南方農業,2010,4(1):39-41.

[2] 吳雅麗.永川茶文化旅游開發現狀及其發展分析[J].廣東茶業,2017(4):31-32.

[3] 易文麗.永川茶文化旅游發展對策研究[D].重慶:重慶師范大學,2011.

[4] 陳宗懋,孫曉玲,金珊.茶葉科技創新與茶產業可持續發展[J].茶葉科學,2011,31(5):463-472.

[5] 尹為玲,宋宏亞,袁杰,等.信陽市茶產業轉型升級路徑探析[J].河南農業,2019(4):13-14.

[6] 余莉.鄉村振興背景下湖北省利川市茶產業發展政策研究[D].宜昌:三峽大學,2019.

收稿日期:2022-04-21

作者簡介:何鑫(1988—),女,四川綿陽人,碩士,經濟師,研究方向為茶葉加工、茶葉審評。E-mail:576502394@qq.com。