“減負增質”理念下作業管理的創新策略

孔 玥

(大連經濟技術開發區紅梅小學)

2021年7月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》,提出了“學校教育教學質量和服務水平進一步提升,作業布置更加科學合理”的目標,并且從“健全作業管理機制、分類明確作業總量、提高作業設計質量、加強作業完成指導、科學利用課余時間”等方面具體闡述了如何“全面壓減作業總量和時長,減輕學生過重作業負擔”。我校在落實“雙減”工作中,以“減負增質”理念為引領,開展了一系列主題活動,努力實現提高教育教學質量、提高作業管理水平、提高課后服務水平的“三提高”。尤其是在“提高作業管理水平”的創新實踐中,我們在區域精品教研工程的基礎上,形成閉環式管理,環環相扣,相輔相成,共同指向“減負增質”的目標。

一、自然表征:發現作業的興趣點

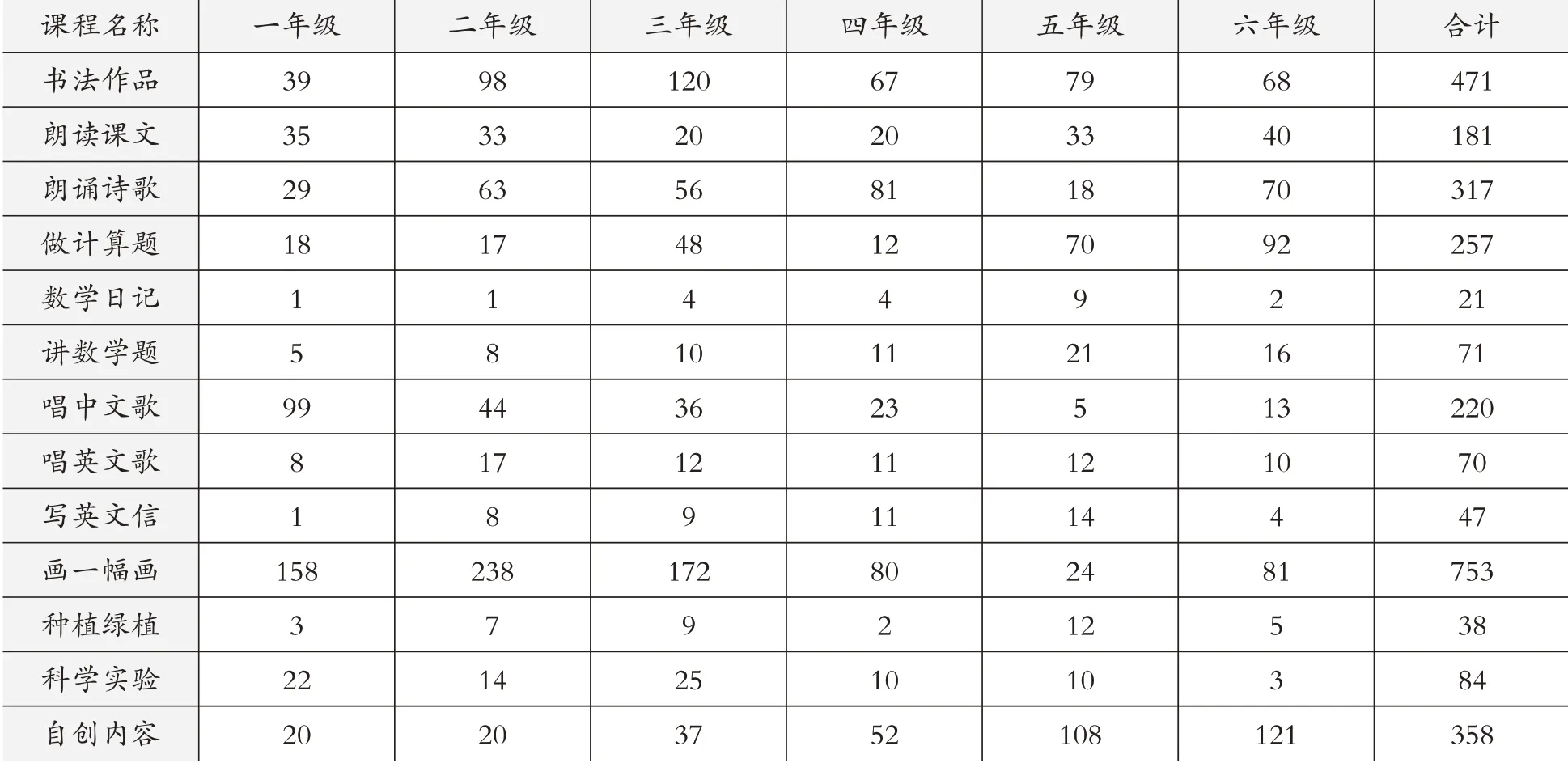

以我校開展的“愛的課程”為例,學校通過調研,征集師生的意見與建議,確定了課程評價的新方式——讓學生從課程菜單中選擇或自主創新內容,從而呈現多樣化的作業作品。學校要求學生作品均以“愛”為主題,倡導學生向身邊的人——防疫工作者、父母、老師、同學等學習,并用自己的作品表達愛。課程內容豐富,學生作品異彩紛呈(見表1)。

表1 “愛的課程”學生作品統計結果(部分)

我們將學生作品展示的相關數據進行分析,探尋出學生作業的興趣點所在。全校2546名學生共完成了3840幅課程作品,生均作品達到了1.5份。其中,占比前6位的作業形式分別是:“畫一幅畫”753份,占比19.6%;“朗讀課文+朗誦詩歌”作品共498份,占比13.0%;“書法作品”471份,占比12.3%;“自創內容”358份,占比9.3%;“唱中文歌+唱英文歌”共290份,占比7.6%;“做計算題”共計257人,占比6.7%。

從這次活動的統計數據中,我們也發現學生智能優勢的不同,反映出學生一定的思維習慣,以及學校多元課程和課堂教學對學生潛移默化的影響。因此,我們捕捉到學生作業的興趣點在于畫畫、唱歌、朗讀、書法等。一方面是小學生活潑好動的年齡特征使然,另一方面也體現出學校學科教學的優質與優勢。再看作業數量排在后幾位的項目,如“制作美食、科學實驗、講數學題、種植綠植、數學日記”等,這些項目教師在日常教育教學中的關注度、引導與指導的力度相對缺乏,值得相關學科教師重視。同時,我們特別關注了“自創作業”,其作業完成數量位居前列。看來未知的項目對學生很有吸引力,學生也樂于挑戰自我、創新探究,尤其以高學段學生選擇居多,更可喜的是這些作品大多屬于跨學科領域,體現出較強的綜合性和實踐性。

二、反思研討:探尋作業的創新點

面對課程活動統計的數據,我們進行了反思。在日常教學活動中,教師都給學生留了什么樣的作業?使學生的課程表達呈現出怎樣的樣態?教師有沒有在常態化的作業布置中給學生一些自主選擇的權利?作業的形式是否單一、機械性、枯燥乏味?教師有沒有在拓展性作業中引導學生去完成一些實踐性、創新性的作業?教師怎樣做才能激發學生的作業興趣?如何設計一些能讓學生自主實踐、發揮創造力的作業?基于以上思考,我們探尋學校作業管理改革的切入點和著力點。恰逢此時,《遼寧省義務教育階段學生作業管理“十要求”》等文件相繼出臺,政策的引領讓我們更加堅定了作業管理的方向和途徑。

(一)作業形式——“常規+自選”

在作業的設計與布置中,我們要求各年級教師要統一備課,在此基礎上,根據各班學情進行個性化的二次備課,給予教師彈性空間。學校不囿于常規的書面作業,更倡導教師設計科學探究、體育鍛煉、藝術欣賞、社會與勞動實踐等不同類型的作業,既要保障基礎達標的常規作業內容,又要豐富一些可供學生自主選擇的拓展型、分層型、實踐型、創新型的個性化作業,體現“五育并舉”,綜合施力。

(二)作業內涵——跨學科融合

除了布置單一學科的作業來夯實學生的基礎外,我校還成立了跨學科教研小組,設計學科融合的主題式作業、項目式作業,這樣的作業更吸引學生,且富有挑戰性,有利于培養學生的創新能力、合作能力,提升學生的核心素養,彰顯作業的育人功能。

(三)作業外延——綜合實踐

作業的完成不應該局限于教室里,而應拓展到學校、家庭、社會等更廣闊的空間。教師要善于設計創新型作業,如社區活動、親子活動、綜合實踐活動,探究型作業、項目組作業既鍛煉了學生綜合運用知識解決問題的能力,又有利于提升學生的綜合素養。

(四)作業研討——立足整體

我校要求教師的作業設計要以教研組為核心,廣泛聽取學生、家長的意見與建議,形成一個開放的“作業研討圈”。教師要認識到作業設計是教學鏈條中的重要一環,不能孤立地研討作業,要考慮布置作業前的課堂教學環節應如何提高實效性,還要考慮布置作業之后應如何輔導、指導、反饋、評價、檢測,只有把“課前預習—課堂教學—作業輔導—檢測評價”整個閉環作為一個系統進行研修,才能發揮每一環的最優效能。

(五)作業聚焦——精準高效

我校組織各年級組教師的中堅力量,依據學情設計基于課標、教材,指向核心素養提升的系統性作業,形成涵蓋各學段、各學科的“作業智庫”,供師生選擇,既做到保底達標又尊重差異,使作業布置更科學精準,促進學生學習質量的提升,服務于學生的個性化發展。

學校將常規的作業檢查工作創新為作業分享的形式,即每個年級將所有班級的作業集中在一起,本年級和其他年級的學生和教師共同對這些作業進行評價,將作業的閃光點記錄下來。學校進行統計匯總,將師生發掘的亮點、優點分享在學校群和公眾號平臺,讓作業檢查成為面向師生開放的作業分享活動。這種作業檢查形式,創新了作業的反饋樣式,成為師生在作業中發現美、欣賞美、傳遞美的活動,促進作業質量的有效提升。

三、綜合施策:形成作業成效的制高點

我校組織各年級教研組以小課題研究為切入點,落實作業創新改革方案,通過制度保障、專家引領、隨機調研、定期評價等管理措施積極助推作業的深度研究。經過一段時間的行動,我們看到教師對作業育人功能的挖掘、作業分層的科學設計、作業評價的多維探索等都有所提升,學生對作業的態度、習慣也都發生了積極的變化。教師通過課程成果展示活動,掌握學生作業的興趣點,從解讀文件、分析學情、反思研討等方面,明確落實作業管理的校本化實踐途徑;作業設計形式多樣,內涵豐富,外延拓寬,精準高效,指向素養,服務學生的個性化發展,促使學生轉變對待作業的態度,從而形成作業新樣態;學生的自發、自能、自評、自得,充分彰顯了作業的育人功能。

(一)自發——態度轉變

學生從作業分組開始就是自發的,有的三五人一組,有的十幾人一組,自發小組的形成源于他們有一個共同的作業主題。學生在做作業的過程中,有時是利用課間時間在走廊里、操場上即時性地研討,有時是在課余時間通過線上連麥、視頻會議等方式商量。自發的作業活動促進了學生的自覺性,使學生對作業的態度發生了積極的轉變。

(二)自能——能力提升

學生能設計作業宣傳海報、制作投票箱,能邀請教師和家長指導,能查閱資料,能走到其他年級的教室里、教師的辦公室里溝通與交流,能在走廊里、操場上、食堂門口等場所進行作業宣講。學生經歷了作業主題的選擇、作業形式的商討、作業的分工合作、作業作品的呈現等一系列挑戰過程,各方面能力都得到提升。

(三)自評——總結反思

在“六一”兒童節,我校分樓層布置了作業展臺,各組學生用寫、畫、演、說、唱、舞、彈、模擬、走秀、實驗、視頻等方式展示自己的作業;學生跨年級進行作業評價,為喜歡的作業小組投票;各組整理投票箱,進行統計上報,根據票數評選獲獎小組。學校為獲獎小組頒發獎學金,獲獎的小組有制作模擬滅火器的、制作模版展示養蠶經歷的、表演皮影戲的、創作設計學科徽章的,等等。各組領到獎學金后要討論并制訂使用方案,有的用來買書豐富班級圖書角、有的用來捐給貧困山區的學生、有的設為班級獎學金等,通過這樣的評價過程升級為新一輪教育。

(四)自得——可持續發展

通過創新作業形式,學生成長迅速。有的學生說:“我結交了新的學習伙伴,懂得了合作的重要性。”有的學生說:“我知道如何去推廣自己的作品,會制訂方案,用自己的所得幫助別人。”學生做作業的興趣更濃厚了,對做好作業的信心更足了,自主作業的能力也增強了,與人相處、與人合作、心系他人的感悟從實踐中自然地生發出來。可以說,這樣的作業“可愛”“有愛”,讓學生“熱愛”“鐘愛”,也必將成為學生發展的持續動力。

作業改革歷程讓教師換了一個全新視角來審視學科課程與教學,讓教師再次聚焦課堂、聚焦作業。作業布置的視角改變了,作業管理的要求落實了,學生的學習效果也不一樣了。堅持作業改革將幫助學生形成良好的學習習慣,習慣的養成會提升學生的學習興趣,興趣的積淀會內化為學生的核心素養。