意義·形式·策略:指向自主學習的小學英語背誦活動設計

摘? ?要:本文在指出背誦活動教學普遍低效的基礎上,重新明確背誦活動指向語言意義的建構生成、語言形式的規范再現和學習策略的內化掌握這三大目標,并針對目標分別提出情境支架、音形關聯支架、可視化思維支架等背誦策略。在檢查背誦時,教師可采取激勵策略和元認知策略。本文旨在探索一條關于背誦的目標、活動設計與檢查的完整實踐路徑,以幫助教師通過背誦活動培養學生的自主學習能力。

關鍵詞:小學英語;背誦;意義建構;語言形式;學習策略

引言

背誦是基礎英語教學實踐中被廣泛運用的活動之一。然而,學生對背誦活動普遍持抵觸態度,背誦活動的方法與效果也乏善可陳。究其原因,筆者認為主要存在以下問題:背誦活動缺乏語言意義的建構生成;背誦活動缺乏語言形式的規范再現;背誦活動缺乏學習策略的內化掌握。為此,筆者從自身教學經驗出發,結合相關研究,從背誦活動的目標定位、活動設計與檢查策略三個方面,總結關于小學英語背誦指導的一些認識與做法,以期引發更多的討論、思考與研究。

背誦活動的目標定位

1.語言意義的建構生成

人們普遍把背誦活動定位于在大量的語言重復中掌握語言。許多理論研究者與一線教師普遍認為背誦在積累語言范例、增強英語語感、提升英語表達能力等方面有重要價值(陳萱,2004;黃偉,2008;曾小瑞,2013;葛倩,2016;戴戈芬,2020等)。語言學家趙元任特別重視語言學習中的重復、模仿和操練過程,認為只有通過大量的重復實踐,才能將“被動知識”變為“主動知識”,變“懂”為“會”,發展綜合運用語言的能力。然而,這類研究均忽略了一個重要的問題:背誦活動本身也是語言意義的建構生成過程。背誦不是對不理解的語言符號進行機械重復的過程,而是建立在理解的基礎上不斷生成語言的過程。語言意義的建構生成是指學生在各種語境線索的支持下,在背誦的回顧與復現中對語言的內涵和運用場景不斷深化理解,并逐漸趨于準確、精確和恰當地運用語言的過程。

2. 語言形式的規范再現

長期以來,教師傾向于把背誦活動視為語言意義的重現過程,把學生輸出語音成果當成背誦的意義,而沒有認識到背誦活動同時也是學生對語言形式的規范理解與掌握過程。這種傾向不僅大大降低了背誦活動的效益,同時也把背誦活動與其他語言學習活動割裂開來,導致背誦成為一種枯燥且孤立的機械重復活動,而不是語言學習的有機組成部分。語言形式的規范再現是指在各種語音和形式線索支持下不斷強化音形的關聯,在通過回憶進行的語音輸出中,逐漸糾正語言形式錯誤,并不斷精準復現,從而規范表達的能力。

概而述之,語言意義的建構生成著重于在背誦中建構意義(meaning),即強化意義關聯;語言形式的規范再現著重于在背誦中規范形式(form),即強化音形關聯。

3. 學習策略的內化掌握

背誦長期以來被視為一種枯燥乏味、效率低下的被動學習活動,筆者認為,這在很大程度上與學生沒有掌握背誦的策略性知識高度相關。策略性知識是指一套進行學習、記憶或解決問題的規則和程序,它包括內在自我認知與調控等思維活動(趙義泉等,2003)。策略性知識被認為是學生掌握和應用學習方法進行主動學習、自主學習的關鍵因素。背誦本身就是一種學習策略,學生掌握策略知識、自主開展有效的背誦活動需要教師進行有意識且長期的培養。據此,筆者認為背誦的教學目標還包括促進學生對背誦策略的內化,引導其形成主動學習、自主學習的素養。

背誦活動設計

背誦,是學生對原本有所缺失、模糊、謬誤的信息進行糾錯的過程。這個過程特別需要教師向學生提供支架。接下來,筆者將針對背誦活動的三大目標提出相應的背誦活動設計策略,供讀者參考。

1.建構生成語言意義的背誦活動設計

(1)提供情境支架的背誦活動

對于促進語言意義建構生成的背誦活動來說,情境支架是非常有效的教學手段之一。通過再現學習場景中的畫面、實物、聲音、事件、關鍵性標識、角色、肢體語言、語音、語調、語氣、語速等,教師可以引導學生進入熟悉的情緒氛圍中,強化對語言運用情景的回憶。這種回憶并不是無意義的機械重復,而是在充滿意義的情景中的建構與生成。

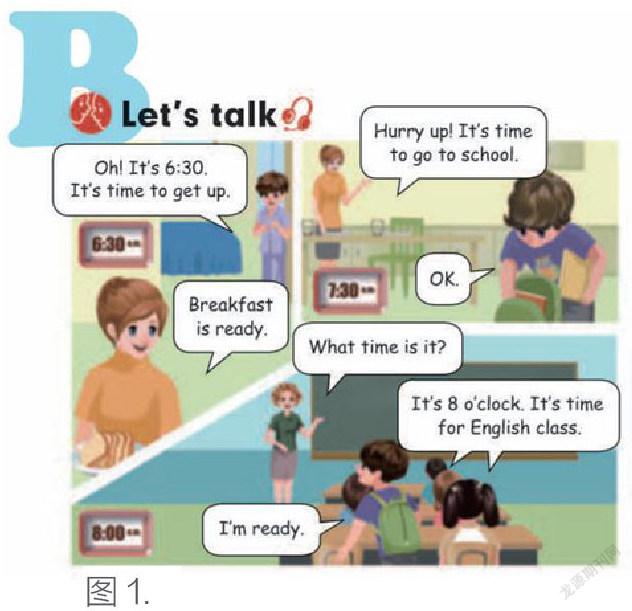

教師在使用情境支架策略組織背誦活動時,可以直接采用教材已有的圖片。比如在教學人教版小學《英語》(三年級起點)四年級下冊Unit 2 What time is it? (以下簡稱“教材”)Section B對話板塊的背誦時,教師將圖1中的三部分剪切后按順序排列,并把對話文本挖空,留下每幅圖的時間線索。有些程度較薄弱的學生可能無法注意每幅圖的時間線索,也記不住話輪的順序。對于這部分學生,教師可以把圖片標上序號,以幫助他們回憶。學生根據三幅圖片的信息,結合自己課堂所學進行輸出性的背誦活動。學生開始輸出時,教師無須過于強調和原文的完全一致,而是可以讓學生根據自己的理解適當增減或改編語言,重點在于意義輸出。

(2)注重語用輸出的背誦活動

背誦被人詬病的一大原因是機械復現。因此,指向意義生成與建構的背誦活動絕不能僅僅局限在意義復現,更要注重語用輸出。教師可以依據有效的情景支架,引導學生通過描述、敘述、完成具體任務或表演等方式進行超越背誦的語用輸出。

仍以教材Section B對話板塊為例,教師可以引導學生在圖片支架下,兩人或三人一組進行表演式輸出。為了讓學生進一步理解文本的語用內涵,教師為背誦活動設計了一個題目:Mike忙亂的早晨。通過表演的方式,學生能在復現意義的過程中更好地理解文本的深層含義:Mike早上匆匆忙忙起床、吃早餐、胡亂收拾書包、急匆匆趕往學校,老師都已經上課了他才趕到教室,可他到這時仍然沒有認識到自己缺乏時間觀念,還說“I am ready.”。通過情境、語氣、語調、動作等線索,學生能充分體驗到這一語篇的語用功能。雖說是一種背誦式的意義再現,但這已經是接近于真實的語用輸出活動了。E6320411-3A62-419B-94FD-12E21C5B30DB

2.規范再現語言形式的背誦活動設計

許多背誦活動僅僅重視語音的重現,缺乏對形式的重現。這使得學生不能有效掌握語言形式的記憶方法。因此,教師應設計一些突出音與形關聯的背誦活動,從而有助于語言形式的規范再現。

(1)音形關聯強化支架

教師在設計提升語言能力的背誦活動時,要特別注重語言形式的規范與準確。由于英語是表音文字,音形之間有密切關聯,因此強化語言形式的背誦活動要著重突出語言形式的關鍵特征和易錯點,并通過相應的支架引導學生聚焦。

仍以Section B對話板塊的背誦活動為例。為了強化學生對語言形式的記憶,教師在設計背誦活動時進一步突出學生容易出錯的語言點,并以語言形式支架的方式提供給學生:

A: Its... Its…

B: ... is...

B: ...! Its...

A: OK.

C: What... is it?

D: Its... Its...

A: Im...

該背誦活動要建立在學生已經熟練掌握意義的情況下進行,這一活動的設計從對語言意義的關注轉換到對語言形式的關注。教師把易錯的語言點標出來,并通過聲音強調形式特征。

(2)可視化思維支架

在對語言形式的強化記憶中,教師提供的聚焦于形式規范的支架尤其重要。一些常用的支架,如非連續性文本框架,連續性文本主體結構,高度概括的思維可視圖、表格、問題鏈等,都是能有效幫助學生回憶文本形式的重要手段。

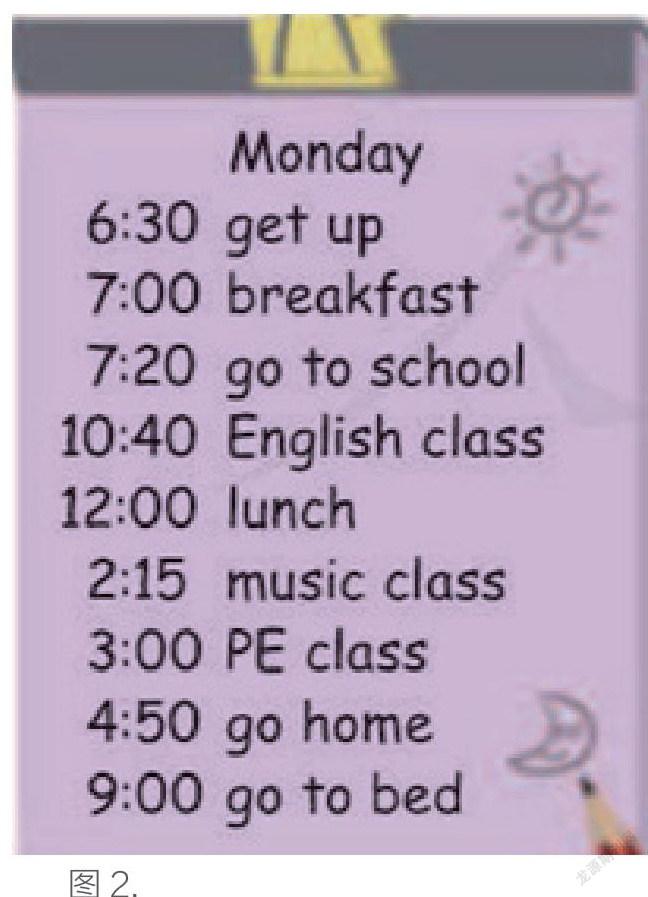

以教材Section B詞匯板塊為例進行說明。針對典型的可視化思維支持的背誦活動,教師可以把核心詞匯組織起來(見圖2),引導學生鞏固掌握相應的句型和詞匯,并在這個過程中生成語言。具體操作可以用話輪的方式進行背誦輸出:—What time is it? —Its... Its time to...。此外,教師也讓可以學生用描述的方式輸出一段話。

不管是情境支架還是形式支架,它們都有一個共同點,即這些支架的設計符合語言學習的基本原則,如遵循事件發展的時間線、邏輯線,符合學習者的認知結構。通過支架的幫助,學生能重新整理記憶中的一些錯漏、零散、混亂的內容,并在使用支架的過程中生成內化后的語言。

3.內化掌握學習策略的背誦活動設計

在教學實踐中,我們可以觀察到大量這樣的案例:老師布置背誦任務,學生自行在校或在家背誦,老師檢查背誦效果。這種做法沒有對學生的背誦策略進行指導與檢查。缺乏策略性知識的背誦往往是枯燥乏味的學習任務,學生避之不及,更遑論引導學生在背誦中激發主動學習、自主學習的動機。馬鄭豫和張家軍(2015)采用《中小學學生學習策略問卷》對全國11個省市13,477名的小學、初中、高中學生的調查中發現,9—12歲階段的學生對于時間管理學習策略的應用整體上維持在較高水平,其主要原因是教師和家長對小學生的學習進行強力干預。然而,這一階段的學生在加工組織策略和監控策略方面卻處于所有學習策略的最低層次,而這些策略是學生獲得深層次知識的主要途徑之一。究其原因,除了受學生的抽象思維發展階段所限外,還與教師的策略指導密切相關。因此,在指導背誦的過程中,教師對學生進行系統的背誦策略指導顯得尤為重要。時間管理策略、復述策略、組織策略、系統化策略、巧妙加工策略、精細加工策略、情境化策略、合作策略、語塊策略等,都是非常有效的背誦策略。

背誦策略有許多,但它們都有一個共同的特點,那就是需要學生內化關于背誦的策略性知識的圖式。關于圖式的概念,諸多學者有不同的定義,一般認為圖式是個體對于一系列行為、事件與概念的認知結構。本文采用皮亞杰的定義,認為圖式是有組織、可重復的行為模式或心理結構,它深刻地影響人們的行為模式。教師指導背誦時,不僅僅是告知學生要完成的背誦任務,或者教授一些諸如聯想、思維導圖等背誦方法,更重要的是引導學生習得背誦的一系列行為。

以教材Section B對話和詞匯板塊為例。背誦策略指導設計為教師請學生口述自己的背誦活動,具體包括:背誦固定在每天的某一時間段;背誦時先背意義;根據背誦任務的特點和個人興趣,采用圖片串聯故事或通過個人獨角戲表演等情境策略回憶內容;結合教師課堂講解文本時用到的圖片、表格或問題鏈等形式支架,回憶文本形式;通過補充或重寫的方式再現文本;自我對照,檢查背誦的正確率。這是在背誦前和背誦中學生在教師指導后使用的策略,背誦后由教師在檢查時進一步明確和強化。教師引導學生通過一系列的動作形成關于背誦的策略組合,塑造個人獨特的關于背誦的圖式。學生一旦掌握具體的圖式,并在背誦過程中體驗到成就感,就能將圖式內化為一種自動的行為模式,養成自主學習的良好習慣。

筆者認為,教師在設計當堂背誦活動或布置課后背誦作業時,還要遵循三項基本原則:(1)以教學手段為依據。背誦活動要盡量與教師采用的課堂教學手段一致。例如,教師在課堂內采用故事鏈的方式進行教學,那么也應以該故事鏈作為支架要求學生背誦;教師在課堂教學時采用思維導圖,那么就可以以該思維導圖作為支架來設計課后的背誦作業。總之,教師不要搞兩套活動,如課上輸出以學生表演為主,結果背誦活動的設計卻需要學生進行調查訪問,這種做法就難以讓學生對所學知識進行有效遷移。(2)以教學內容為依據。如詞匯背誦、語篇背誦等,教師應根據不同的背誦內容設計適宜的背誦任務,如詞匯類的聯想圖、概念圖記憶,文本類的如有些任務性很強的文本可以設計成任務型背誦活動,有些故事性很強的則可以設計成表演型背誦活動。(3)以學生特點為依據。由于不同學生的學習風格存在差異,教師在課上提供統一規整的背誦策略的同時,也要充分尊重學生的個性特征,鼓勵和支持學生采取適合他們自身的背誦策略完成背誦任務。

指向培養自主學習的背誦活動檢查策略E6320411-3A62-419B-94FD-12E21C5B30DB

背誦活動本身是一類重要的學生自主學習活動,是提升學生自主學習能力的重要手段。因此,背誦活動的檢查方式也很關鍵。背誦作業的檢查不僅在于查驗背誦效果——這是廣大一線工作者普遍重視的內容,更重要的在于強化學生對背誦策略的掌握。這里重點介紹兩種常用的背誦檢查策略。

1. 激勵策略

激勵策略是強化學生學習動機的重要方法之一,主要包括外在激勵策略和自我激勵策略。外在激勵包括通過表演、展示的方式讓學生呈現其背誦的成果(包括語用能力成果和語言能力成果)。如用圖片環游法背誦故事(語用能力成果),展示個人的故事小作文(語言能力成果)等。自我激勵是對背誦成果的自我獎賞,如正確背誦一次就在書本上記一個“背”字,同一內容可以有多個“背”字,以表示自己在不同時間段的背誦次數。筆者在教學中采用過這種方法,發現許多學生在這種看似簡單且非物質化的自我獎賞中逐漸習得了有效的自我激勵策略,并內化為持久的學習動機。

2. 元認知策略

元認知是對自我認知的監控與調控過程,也是較難掌握且需要長期培養的策略。其中,口頭報告是一個很好的手段,如教師可以讓學生報告自己背誦作業的完成過程,比如自己背誦的時間和地點,背誦時采用的方法,自己如何檢查背誦的效果等。學生把自己潛意識的行為通過口頭報告顯性化,并在顯性化的過程中通過自我察覺或教師點撥進行自我修正,形成有效的個性化背誦策略體系。

總的來說,教師應把背誦策略的檢查和語言背誦的檢查一并作為背誦作業的檢查內容,并采用鼓勵性的評價手段予以強化,從而讓學生對背誦的認識、對背誦過程與成果的體驗、對背誦的態度、對背誦的行為達成知、情、意、行的統一。

結語

對教師、學生及家長來說,背誦是熟悉又陌生的話題。熟悉是因為背誦普遍存在于語言教學中,且我國傳統的教學方式高度肯定背誦;陌生是因為背誦飽受誤解,在一定程度上導致對其研究的匱乏。本文在理論研究與實踐經驗的基礎上,結合作者自身的教學實踐,探索了背誦活動的教學目標界定,總結了相應的背誦活動設計方法,并結合案例說明大致的操作方式,形成了關于背誦的教學目標、活動設計與檢查的完整實踐路徑,以期培養學生主動學習、自主學習的能力。

參考文獻

陳萱. 2004. 對背誦的再認識[J].國外外語教學, (1): 11—13

戴戈芬. 2020. 背誦在小學英語教學中的重要性[J]. 速讀(下旬), (7): 154

葛倩. 2016. 背誦,提高小學英語綜合能力的基石[J].校園英語, (16): 171

黃偉. 2008. 背誦在小學英語教學中的重要性[J].教育科研論壇, (7): 19

馬鄭豫, 張家軍. 2015. 中小學學生學習策略的調查研究[J]. 教育研究, 36(6): 85—95

唐興紅. 2010. 趙元任先生的外語教學觀[J]. 常州工學院學報(社會科學版), 28(1): 112—115

曾小瑞. 2013. 背誦在小學英語教學中的作用[J]. 新課程學習(中旬), (5): 343

趙義泉, 劉曉明, 張向葵. 2003. 策略性知識:讓學生成為自主學習者[J]. 現代教育科學, (4): 10—13

曾水平,廣東省東莞市寮步鎮西溪小學英語教師,東莞市小學英語教學能手。E6320411-3A62-419B-94FD-12E21C5B30DB