共生理論下校企聯合培養“雙師型”教師的現實問題和路徑選擇

徐麗娟,張憶雯

摘 要:隨著產業轉型、技術更新加快,依托多方資源培養“雙師型”教師這一方式得到普遍認可,但實際效果欠佳。在共生理論視域下,校企聯合培養“雙師型”教師存在著共生要素內生動力不足、共生界面機制創設欠佳、共生環境營造不充分等問題,提出提高認識、激發共生動力,制度為先、優化共生環境,強化過程、創設共生條件,尋找突破、強化共生界面,校企協力、構建共生系統等路徑,積極推動校企聯合培養,打造“雙師型”教師隊伍。

關鍵詞:共生理論;校企聯合培養;教師企業實踐;“雙師型”教師

基金項目:2021—2022年度江蘇職業教育研究立項課題“產教融合背景下中職校專業教師企業實踐的有效性研究”(項目編號:XHYBLX2021280);江蘇省教育科學“十三五”規劃2020年度課題“區域性普職名師工作室跨專業協同發展的實踐研究”(項目編號:D/2020/03/59)

作者簡介:徐麗娟,女,常熟市濱江職業技術學校校長,高級講師,主要研究方向為職業教育;張憶雯,女,常熟高新園中等專業學校副校長,正高級講師,主要研究方向為職業教育。

中圖分類號:G710 文獻標識碼:A 文章編號:1674-7747(2022)05-0086-06

隨著中國經濟的轉型升級,企業對技能型人才要求不斷提高,職業院校需要盡快建設一支能夠適應當前社會發展的專業教師隊伍,滿足產業持續轉型升級對人才的現實需求。2019年1月,國務院頒布的《國家職業教育改革實施方案》(以下簡稱《方案》)指出“職業院校教師每年至少一個月在企業或實訓基地實踐”。2019年8月,教育部等四部門頒布的《深化新時代職業教育“雙師型”教師隊伍建設改革實施方案》將“打通校企人員雙向流動渠道”“建設100家校企合作的‘雙師型’教師培養培訓基地和100個國家級企業實踐基地”作為目標要求。特別是教育部下發《職業院校校企合作促進辦法》《職業院校教師企業實踐規定》(以下簡稱《規定》)等文件后,各地各校迅速行動,不斷探索“雙師型”教師培養道路,學界關聯研究也迅速增加。經過多年實踐,職業教育師資隊伍建設盡管取得一定成效,但與國家提出的職業院校“雙師型”教師(同時具備理論教學和實踐教學能力的教師)占專業課教師總數超過一半的要求還有較大差距[1]。校企聯合培養“雙師型”教師的首要任務是職業院校委派教師下企業實踐,這既是國家的政策要求,更是職業院校師資隊伍建設的必由之路。由此,筆者認為,“雙師型”教師培養需要引入共生理論,在政府、社會、行業、企業多方協作下開展,切實破解培養難題。構建基于共生理論的校企聯合培養“雙師型”教師模式,既是強力呼應國家對新時代職業教育高水平師資隊伍建設的要求,更是職業院校探索“雙師型”教師培養的有效路徑。

一、共生理論下校企聯合培養“雙師型”教師的內涵與特征

(一)共生理論下“雙師型”教師培養的內涵

“共生”一詞起源于生物界,指兩種以上生物互相關聯、相互協作、協調發展的社會關系。在科技高度發達的今天,各社會要素之間逐步形成相互依存、難以剝離的“命運共同”“發展共同體”,形成了廣泛意義上的共生概念。共生理論是指在資訊、技術、物料乃至思想觀念等交流互通、交叉影響的共生環境下,政府、行業、企業、學校、教師等多個共生要素之間形成不可分割的互利共贏理論[2]。

校企聯合培養“雙師型”教師是校企緊密合作的一種行為目標,涉及多個共生要素。筆者認為,共生理論下“雙師型”教師培養首先要建立政府、行業、企業、學校四位一體的聯動關系和協作平臺。在政府的統籌下,通過行業指導和引領推動校企攜手合作,校企共同進行頂層設計、全面規劃和全程管理,形成“雙師型”教師的培養方案、校企合作機制、激勵評價機制等,實現專業教師培養的改革和創新。

(二)共生理論下“雙師型”教師培養的特征

共生理論下“雙師型”教師的培養打破了職業院校傳統的單一主體培養格局,借助政府、社會、企業、學校共生關系,展示了共生體的優勢。在共生理論下,協同、聯動、互融的共生界面越多,共生系統生存和增值能力就越強。因此,共生理論下“雙師型”教師培養具有以下三個特征。

1.具備穩定必然的共生關系。在產業轉型升級和疫情的影響下,企業加快提升數字化管理能力及智能化生產水平,倒逼企業員工同步增強崗位適應能力,保持與技術更新相匹配的技能水平。社會共生理論認為,“共生”是在無法排除任何共生對象的客觀前提下,主觀實現人類社會交往中照顧各方利益和理想的最佳機制和架構。關乎“雙師型”教師培養中的共生要素,如政府、行業、企業、職業院校等同時發出前所未有的強烈呼聲,因為高水平的“雙師型”教師隊伍是職業學校培養技能型人才的前提和保障,而擁有穩定數量、較高質量的人才支撐又是社會進步、經濟發展、企業生存的必備條件[3]。因此,在當前社會背景下,各共生要素之間形成的共生關系較為穩定且具有必然性。

2.具備互惠共生的行為模式。任何完整的共生關系都是行為方式和共生程度的具體結合,從共生要素的利益分配角度來看,它們能夠形成穩定的互惠共生行為模式。在“雙師型”教師培養過程中,圍繞社會經濟發展總目標,政府、行業、企業、學校、教師等共生要素均有不同的利益訴求。以教師為例,他們能夠以真實的企業員工身份開展崗位實踐鍛煉,體驗新技術,掌握新知識、新規范、新工藝,在完成行業企業現狀調研、職業崗位能力分析、技術項目研發等任務后,能夠及時反饋課堂教學、技能培訓、人才培養、專業建設等新環節,不僅可以有效提高人才培養質量,更能促進地方經濟建設[4]。

3.具備自我完善的進化能力。共生要素構成的系統具備質量提高、數量擴張能力,可以在共生進化的過程中產生動力機制,其形成的共生界面數量越多、接觸面越廣、接觸深度越深,則交流阻力越小,且持續輸出的共生能量越大。在共生理論下的“雙師型”教師培養模式中,政府、行業、企業、學校、教師能夠深入互動、交流頻繁、信息通暢,激發更多的共生界面,輸出更強的共生能量。教師培養實效不僅能無限接近既定目標,同時還會因學校單個共生要素的發展帶動政府、行業、企業其他共生要素的共同進化,這將是一個能與社會需求同步、具備動態調整、自我優化完善的實踐體系。

二、共生理論下校企聯合培養“雙師型”教師的現實問題

近年來,“雙師型”教師培養得到前所未有的重視,特別是“專業教師下企業實踐”等舉措在職業院校得以廣泛實踐。從共生理論視角進行系統分析發現,“雙師型”教師培養的共生要素、共生界面、共生環境依然存在欠缺和不足,主要表現在以下三個方面。

(一)共生要素內生動力不足

校企聯合培養“雙師型”教師的內生動力不足主要表現在以下五個方面。一是政策文件出臺后,執行部門不能有效跟蹤制度落地情況以及實施效果。二是行業協會組織偏于松散,對企業、學校精準指導或專業引領的能力不足,沒有充分發揮行業在信息反饋、技術指導等領域的優勢。三是企業基于自身不同的發展階段,對“雙師型”教師培養的價值意義認識不一。同時,企業內部為了規避額外增添的麻煩和安全風險,參與教師培養的動力不足。四是盡管職業院校是校企聯合培養“雙師型”教師中最活躍的角色,但苦于硬件設施、環境創設、制度保障等方面無法達到理想預期,培養工作浮于表面,逐步喪失培養動力。五是大部分專業教師自身實踐能力不強,專業水平尚不足以支撐其參與企業項目研發、技術服務、創新改良等工作,在思想上對參加企業實踐鍛煉存在一定顧慮。綜合而言,各個共生要素在不同程度上存在內生動力不足的問題。

(二)共生界面機制創設欠佳

共生界面作為共生要素之間接觸方式和機制的總和,需要承擔要素之間物質、信息、能量的傳導,是形成和進一步發展共生關系的基礎,是決定共生系統效率和穩定性的核心要素。但在“雙師型”教師的培養過程中,首先,企業和職業院校互動相對密切,政府和行業的參與度偏低,未能創設共生界面機制。其次,從宏觀層面政府出臺的相關政策來看,能積極推進并落實“雙師型”教師培養的機制構建尚不完善,地方政府、教育主管部門、學校、企業、專業教師等共生要素的職責、定位、分工、激勵舉措等尚不明確[5]。再次,從多年的“雙師型”教師培養實踐效果和反饋來看,“雙師型”教師培養協作系統效率不高,共贏效果欠佳。一些職業院校校企合作能力不強,校企聯合培養“雙師型”教師有名無實。一些企業在合作中的付出與收獲比例失衡,挫傷了企業參與的積極性和主動性,一定程度上影響了共生系統的穩定性,導致共生界面的交流阻力增大,共生能量的形成及輸出能力減弱。

(三)共生環境營造不充分

共生環境包括資源環境和政策環境。在資源環境方面,在校企聯合培養“雙師型”教師的實踐過程中,政府、行業、企業、學校、教師等共生要素之間的互補資源有明顯短板,特別是在技術、資金、時間、空間等方面受限頗多,共生環境中的資源明顯不足。在政策環境方面,《方案》已發布3年,地方政府也陸續出臺了一系列相關制度、政策,但由于地區經濟發展不平衡,真正能夠落地并帶來效益的情況不多;企業、學校在合作過程中責權利不明晰,校企雙方利益難以得到補償,具有針對性的法律法規尚處于滯后甚至空白狀態。在環境穩定性方面,受到區域經濟、宏觀政策大環境的影響,政府、行業、企業、學校、老師等共生要素所在的共生環境波動明顯。因此,“雙師型”教師培養共生系統尚不完備,各要素之間良性互動不足,共生能量持續輸出受阻。

三、校企聯合培養“雙師型”教師的實施路徑

針對上述問題,筆者認為,社會、政府、行業、企業、職業院校、專業教師等諸多共生要素之間需要進一步完善基于不同立場的利益關聯度,形成強鏈接、高粘性的共生基質,優化共生環境、持續輸出共生能量。

(一)提高認識,激發共生動力

校企聯合培養“雙師型”教師是國家發展、民族復興的戰略需要,是當前產業不斷升級、技術不斷更新的呼喚,更是教師緊跟時代發展、不斷提升自我能力的要求,共生要素對這一問題的認識需要進一步提高。對教師個體而言,校企聯合培養“雙師型”教師的政策要求為培養職業院校“雙師型”教師隊伍建設指明了方向。《規定》要求“教師定期到企業實踐,促進自身專業發展,提升實踐教學能力”。因此,教師應加強對現代職業教育理念和高素質人才培養新要求的認識度,積極到企業一線跟崗,獲得豐富的實踐經驗,提高自身專業技能,加快自身專業成長步伐。對職業院校而言,“職業教育前途廣闊,大有可為”是時代給職業教育提出的新課題,職業院校需要抓住“雙師型”教師隊伍建設這一關鍵要素,讓學校本身具備與時俱進的發展生存能力。對政府而言,如何提高職業院校服務經濟發展的能力、企業參與培養的積極性,源頭在于激發制度發展的能力,政府相關部門應該創造共生環境,優化體制機制[6],通過政策引領共生要素對“雙師型”教師培養的認識。對企業、行業而言,疫情深刻且不可逆地改變了生活、生產、消費等方式,復雜的國際形勢也進一步催生了產業轉型升級及行業整體進階,在此背景下,企業應積極關注一線技術技能人才培養的關鍵因素,“從孵化小雞的母雞”開始抓起,重視“雙師型”教師的培養。從長遠來看,培養“雙師型”教師帶給企業的“回報”遠超“投入”,因為“雙師型”教師培養的技術技能人才能夠反哺企業可持續、高質量發展。

(二)制度為先,優化共生環境

共生單元以外的所有因素總和構成共生環境,“雙師型”教師培養觸及多方利益,構建有利于達成目標、互利共贏的“共生環境”至關重要。因此,強調政府職能,建立必要的保障制度尤為關鍵[7]。一是要有資金保障,這是提高企業參與積極性的有效舉措,企業可以減少有限的資金支出,增強教師企業實踐的實效性。二是要有利益補償機制。地方政府應根據實際情況出臺相關制度,對參與合作企業予以稅收減免、利益補償等優惠,對實施良好的企業給予激勵措施。三是要出協調機制。政府部門要設立“校企合作領導小組”,從源頭上實現統一扎口管理,協調校企分屬不同主管部門管理的難題[8],有效突破職業院校“雙師型”教師培養和教師企業實踐的難點。四是要制定考核制度。學校要從教師個體成長和專業(群)建設兩方面需求出發,圍繞實踐內容、崗課契合度、職業技能、生產和管理流程等方面制定具體的評價細則。企業從教師的崗位任務、項目參與、現場管理等達成度、實效性方面進行考核,將過程性和終結性評價相結合,形成教師自評、師傅同評、校企職能部門等聯合評價體系,確保教師企業實踐實效,助推校企合作有效、持續運行。五是要出激勵機制。學校要將教師企業實踐結果作為職務(職稱)評聘、工作績效考核硬指標,完善職稱評審、各類評比標準和實施辦法;對積極參與企業技改項目或技術革新、參與橫向課題研究等教師給予獎勵,激勵教師走產學研一體化成長道路。地方政府要給予職業院校教師實踐培養專項經費,解決企業實踐教師費用和待遇問題,使物質和精神激勵有機結合。

(三)強化過程,創設共生條件

為暢通共生界面之間必然的物質、信息、能量交互,“雙師型”教師培養的過程管理需要制訂詳細的實施方案,為共生要素之間創設共生條件。一是在共生伙伴的選擇上,基于目標達成及共同發展的現實需求,共生要素可以自行選擇共生伙伴。在行業協會能力強的區域,職業院校可以由行業牽頭落實與企業聯合培養“雙師型”教師的推進工作;在政府主動作為的區域,職業院校只需在主管部門的引領下落實要求與推進教師培養工作;在企業集聚效應不強的區域,職業院校可能還需要借助辦學集團等外力,達成相關目標。二是在共生關系的維護上,在觀點發生分歧、利益發生沖突的情況下,關系的維護是創設共生條件的重要內容。例如,當企業在自身發展過程中產生困境或運作不暢時,職業院校不能單純期望企業賦予“雙師型”教師培養更多的支持和幫助,可以依托行業力量,積極發揮行業協會的平臺功能,如建立本行業共性技術和企業協作平臺服務企業培養教師工作的順利開展;或由政府主動出擊,引導其他企業參與職業院校教師企業實踐活動,保障校企共生關系,讓更多企業共同承擔培養責任。三是在共生資源的挖掘上,具備互補資源的共生單元能夠形成共生關系,如企業只有具備相應的技術、現場管理經驗、安全的生產環境等,“雙師型”教師的培養才可能達到預期效果。因此,在實踐過程中,對滿足“雙師型”教師培養的軟、硬件共生資源的挖掘,是創設共生條件的重要內容。

(四)尋找突破,強化共生界面

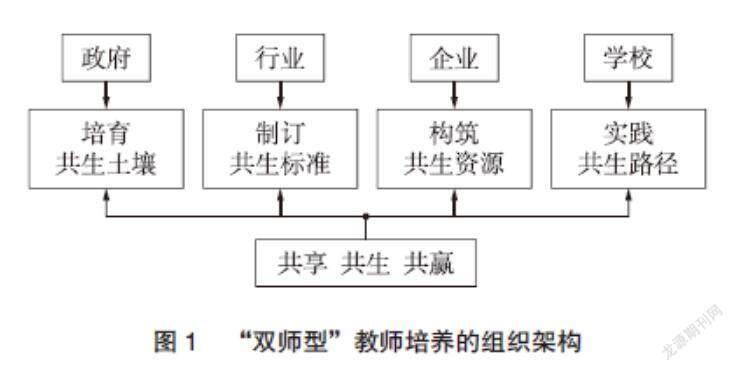

在共生理論中,各共生單元之間可以通過明確分工來彌補各自功能上的缺陷,促進共生單元的共同進化。為明確政府、行業、企業、學校各自的職責和分工,筆者構建了“雙師型”教師培養的組織架構。從圖1中我們可以看出,政府是師資隊伍建設的支撐點,出臺政策、監督落實,培育共生土壤;行業進一步細化不同企業崗位“人才畫像”,提出“雙師型”教師的崗位能力標準,制訂共生標準;企業對教師培養需要作系統性籌劃,細化與職業院校的工作對接,將專業教師培養作為業務內容之一,構筑共生資源;職業院校對內需要理順“雙師型”教師培養與學校發展的內在邏輯關系,對外需要協調需求、落實過程、達成目標,實踐共生路徑。

(五)校企協力,構建共生系統

從共生理論視角看,共生本質在于要素之間的差異,且彼此出于相互依賴狀態[9]。職業院校與企業是共生關系中的兩個獨立要素,校企協力是構建共生系統的關鍵。對企業而言,應充分認識到教師培養是企業發展的“隱性價值”,因為專業教師扎實的理論基礎和教育思想可以為企業提供智力支撐,幫助企業員工提高專業理論水平和文化素養[10]。企業參與職業院校人才培養和“雙師型”教師培養既是社會責任,更是提升企業品牌和社會聲譽的良機。對職業院校而言,安排教師到企業實踐可以及時了解產業發展狀況、企業技術更新現狀、生產組織過程、企業管理制度和文化等。職業院校要將教師企業實踐作為校企合作的重點內容,把著力打造師資隊伍作為提升人才培養質量的關鍵突破口和工作切入點,不斷創新合作機制,探索教師培養新道路。對校企雙方而言,雙方應緊跟時代發展提出的新要求、新任務,快速響應產業轉型升級需求,搭建校企聯合培養平臺,將項目改進、技術推廣、學徒培養、課程建設等內容鏈接到“雙師型”教師培養中。短期的制度和優惠政策或許在一定時間內產生作用,但從發展的視角看,只有建立互利共贏的長效機制,才能使企業、學校、教師等共生要素形成多贏局面,獲得共生發展。

提高人才培養質量是職業教育服務區域經濟、支撐科學技術進步、對接社會市場需求不可回避的話題,職業院校“雙師型”教師隊伍的“量與質”,將是落實這一要求的關鍵鑰匙。在共生理論指導下,政府、行業、企業、學校能夠協同開展、創新實踐,產生新的思路,探索新的途徑,收獲新的成果。

參考文獻:

[1]國務院.國家職業教育改革實施方案[Z]. 國發〔2019〕4號,2019-01-24.

[2]陳麗君,張曉霞.共生理論下高職院校復合型人才培養模式研究[J].職教通訊,2020(6):53-62.

[3]王振洪.校企利益共同體的價值取向及其實現路徑[J].中國高教研究,2014(2):78-80,94.

[4]陳子季.以大改革促進大發展 推動職業教育全面振興[J]. 中國職業技術教育,2020(1):5-11.

[5]劉婷婷.我國高等職業教育校企合作法律制度存在的問題及完善的必要性分析[J].法制與社會,2013(36):49-50.

[6]張俊義,宋瑩.高職院校教師企業實踐現狀調查研究[J]. 教育與職業,2021(14):71-76.

[7]郝天聰.高職院校教師企業實踐政策落實困境的質化研究[J].教師教育研究,2021,33(1):93-98.

[8]茍維杰,楊大偉.職業院校教師企業實踐現狀調查及建議[J].職教論壇,2019(10):73-80.

[9]胡守鈞.社會共生論[M].上海:復旦大學出版社,2006:65.

[10]李夢卿,楊妍旻.“雙師型”視閾下職業院校教師到企業實踐工作的研究[J].教育發展研究,2013,33(19):53-58.

[責任編輯? ?王文靜]

Practical Problems and Path Choice of Joint Training of "Double Qualified" Teachers by Schools and Enterprises under the Symbiosis Theory

XU Lijuan, ZHANG Yiwen

Abstract: With the acceleration of industrial transformation and technological renewal, relying on multiple resources to cultivate "double qualified" teachers has been widely recognized, but the actual effect is not good. From the perspective of symbiosis theory, there are some problems in the joint training of teachers between schools and enterprises, such as insufficient endogenous power of symbiotic elements, poor creation of symbiotic interface mechanism and insufficient creation of symbiotic environment. It is proposed to improve understanding and stimulate symbiotic power, put system first and optimize symbiotic environment, strengthen process and create symbiotic conditions, find breakthrough and strengthen symbiotic interface, school enterprise cooperation and build symbiotic system, so as to actively promote the joint training of schools and enterprises and build a "double qualified" teaching team.

Key words: symbiosis theory; joint training between schools and enterprises; teachers' enterprise practice; "double qualified" teachers