為何而焦慮:高校青年教師職業焦慮調查研究

田賢鵬 姜淑杰

摘 要:由于“非升即走”政策的實施,高校青年教師正面臨著愈來愈大的壓力,并且出現了身份認同的重重困境以及由此引發的職業焦慮問題。鑒于此,文章以“非升即走”政策為語境,通過問卷調查分析考察高校青年教師職業焦慮狀況及其影響因素,以期更好地促進其終身的可持續發展。結果發現,高校青年教師職業焦慮普遍存在,受到多種因素的疊加影響,其中,學術發表位居第一位、職稱晉升位居第二位、同伴競爭位居第三位、課程教學位居第四位、環境適應則位居第五位。而且,每種因素又因性別、院校、學科和年齡的差異而呈現出不同程度的差異性。結合影響因素及其差異性分析,文章認為創設公平的晉升環境、提供有效的科研支持、改進功利的績效考核和注重政策的人文關懷將成為支持高校青年發展的變革方向。

關鍵詞:非升即走;青年教師;職業焦慮;高校

一、問題提出

“非升即走”(up-or-out)是高校為優化師資隊伍、提升管理績效而采取的一項競爭性淘汰政策。從歷史發展看,其肇端于18世紀哈佛大學的非終身教職制度;從內涵特征看,其主要強調教師必須在有限聘期內達成一定晉升目標,否則將面臨被淘汰出局的風險。長期以來,我國高校教師因被納入事業編制管理而呈現出顯著的終身化特征。為了打破身份固化的“吃大鍋飯”局面,20世紀90年代末,“非升即走”政策開始被逐漸引入國內,并且在“雙一流”建設的助推下達到新的高度,受到愈來愈高的關注。對此,贊揚者有之,批評者亦有之[1]。從實踐影響看,由于“非升即走”政策的實施,高校青年教師正面臨著愈來愈大的壓力,并且出現了身份認同的重重困境以及由此引發的次生性問題。

事實上,“非升即走”政策具有突出的甄別與篩選、監督與激勵功能[2],目的在于提升管理績效、優化教師隊伍,但在實際的執行過程中,由于過度關注短期績效的考核而飽受詬病[3],引發學術界和實踐界的廣泛爭議。從初始動機看,“非升即走”是一項基于善治的政策創新,但引入過程中卻出現了一系列的偏差[4],導致教師職業焦慮加劇,認同感和歸屬感降低。基于此,研究以“非升即走”政策為語境,采用問卷調查法,分析考察了高校青年教師職業焦慮的具體狀況及其影響因素,以期優化高校青年教師的發展環境,更好地促進其終身的可持續發展。

二、文獻綜述

在“雙一流”建設的強力推動下,高校教師人事制度正處在一個快速變革的動蕩期。為了擴大教育產出、提升建設績效,“非升即走”政策在此背景下應運而生,并且在近五年成為政策決策和學術研究的熱點與焦點。從已有文獻看,學術界圍繞“非升即走”政策達成了一些基本的共識,但分歧也還廣泛存在[5],教師職業焦慮便是其中之一。

1.教師職業焦慮的概念內涵及其影響因素

從緣起看,1844年,哲學家克爾凱郭爾(Kirkegaard)在其著作《恐懼的概念》中最早提出了焦慮的有關理論,而后社會學、心理學、醫學等都對其進行了廣泛而深入的探討。[6]自20世紀60年代開始,教育學開始密切關注這一概念,突出地體現在教師焦慮與學生焦慮的相關研究之中。作為教師焦慮的一種形式,職業焦慮是從教師職業發展角度討論焦慮的一種研究視角。正如美國學者基弗尼(Keffney)和辛克萊(Sinclair)指出的那樣,教師焦慮的概念只是在早期的發展階段。[7]也就是說,焦慮更多發生在青年教師發展的職業初期。由于對未來的目標達成和發展前景的不確定性而表現出的不安、緊張等情緒導致的自我認同感降低被認為是教師職業焦慮的核心表征。[8]

從影響因素看,不同學者基于不同的理論視角往往得出差異化的結論。美國教育學者特魯希略(Trujillo)和哈德菲爾德(Hadfield)認為“環境、智力和個人因素”是造成教師職業焦慮的主要原因[9];沃爾金頓(Walkington)則認為導致教師職業焦慮的核心要素是期望和價值觀[10]。國內學者孟憲賓、鮑傳友認為引發教師職業焦慮的因素主要有兩個:一是教育變革的不確定性和模糊性,二是教師對于教育變革的認識;[11]王海濤、李潤洲認為教育教學的不確定性、教育意義的迷失與教師角色的認同危機是其焦慮的根本來源[12];容中逵則指出其主要受自決性、受約性、匹配性、博弈性四條基本原理支配[13]。

2.“非升即走”政策與青年教師職業焦慮的關系

影響教師職業焦慮的因素是多方面的,“非升即走”政策是其中之一。從根本上看,我國引入“非升即走”政策是為打破教師職業的體制性保護,改變教師聘任“能上不能下”“能進不能出”的事實終身制[14],但在實際執行過程中卻出現了一些偏差和異化[15]。這不僅會在某種程度上損害青年教師的合法權益[16],更會給其帶來巨大的職業發展壓力[17],造成職業焦慮的多重困境。研究顯示:超過75%的教師對“非升即走”措施采取排斥和回避態度。[18]究其原因,“非升即走”是一種基于經濟理性的績效管理邏輯,而高校教師的教學與科研工作具有高度的創造性和發展的周期性,二者之間存在著一定的矛盾沖突性。[19]

在當前的學術生態環境下,我國高校教師的職業壓力整體較大[20],這是造成教師職業倦怠或熱情消退的重要因素。事實上,美國高校在推進“非升即走”政策之初,也遭到了諸多的詰問和質疑。費爾德曼(Feldman)認為“非升即走”將對個體的職業生涯產生深遠而系統的影響,為了贏得有利的競爭地位,教師不得不犧牲足夠的生活時間和精力投入到工作。[21]這種高強度的壓迫性環境顯然會在一定程度上加劇教師的職業焦慮。阿勒曼則進一步指出,非終身教職制度的實施在客觀上造成了勞動力市場的不公平問題[22],讓面臨“非升即走”壓力的教師為了獲得終身教職而付出更多。對于處在“非升即走”政策環境中的青年教師而言,來自自我和他者的身份認同是造成其焦慮提升的根源所在。

綜合來看,相比于對學生、青少年焦慮的重視,學術界對于高校青年教師職業焦慮的關注還有待提升;相比于在普遍性語境下討論教師職業焦慮,學術界對于“非升即走”政策語境下的教師職業焦慮關注還需進一步深化。就研究視角而言,教師職業焦慮更多受到心理學者的關注,多從心理學視角展開,教育學則相對較少;就研究方法而言,相比于心理學研究強調的實證主義傾向,教育學對于教師職業焦慮的研究主要以理論思辨和經驗總結為主,缺乏基于證據的實證調查。故而,以“非升即走”政策為語境,從教育學視角出發,深化高校青年教師的職業焦慮研究顯得尤為必要。

三、研究設計與實施

(一)研究設計

鑒于對已有研究的不足反思,本研究在參考借鑒焦慮抑郁量表(HDAS)和焦慮自評量表(SAS)、漢密頓焦慮量表(HAMA)的基礎上,結合高校青年教師職業特殊性以及“非升即走”的政策語境編制了《高校青年教師職業焦慮調查研究》初始問卷,共計35題。為提升初始問卷的科學性與合理性,研究在初始問卷編制完成后選擇了21位高校青年教師進行小范圍試測。

綜合考量試測意見后,刪除了其中可能存在分歧以及交叉重疊的題項,最終問卷共計31題,包括基本情況和焦慮狀況兩部分。基本情況由性別、學科、院校和年齡構成;焦慮影響來源由同伴競爭、職稱晉升、學術發表、環境適應和課程教學五個維度構成,采用李克特五點量表記分法(從“非常不認同”到“非常認同”分別記1到5分,全部采用正向記分)。

(二)研究實施

問卷面向高校青年教師(45歲以下),通過問卷星以網絡方式發放,共計回收有效問卷1031份。樣本涵蓋41所高校,其中,世界一流建設高校11所,世界一流學科建設高校26所,其他非“雙一流”建設高校4所;人文學科教師367名、社會學科教師459名、自然學科教師205名;男性教師658名、女性教師373名;30歲以下教師302名;30-35歲教師451名;36-40歲教師278名。

通過SPSS25對其信度和效度分析顯示,問卷整體的內部一致性系數(Cronbach α系數)為0.842,五個分維度的內部一致性系數均在0.75以上。這說明問卷具有較高的可靠性和穩定性,內部一致性信度較好。問卷五個分維度之間的相關性系數(spearman相關系數)在0.321到5.632之間,呈現出中低度正相關;各分維度與問卷整體之間的相關性系數在0.702到0.871之間,呈現出中高度正相關。這說明各維度之間具有一定的相互獨立性,能夠較好地反映調查內容。

四、研究結果分析

高校青年教師的職業焦慮由同伴競爭、職稱壓力、學術發表、環境適應和課程教學五個分維度構成。研究以此為基礎進行青年教師的焦慮程度及其影響因素考察,同時,結合性別、院校、學科和年齡等背景變量對其進行差異性分析。

(一)“非升即走”政策下高校青年教師職業焦慮的整體狀況

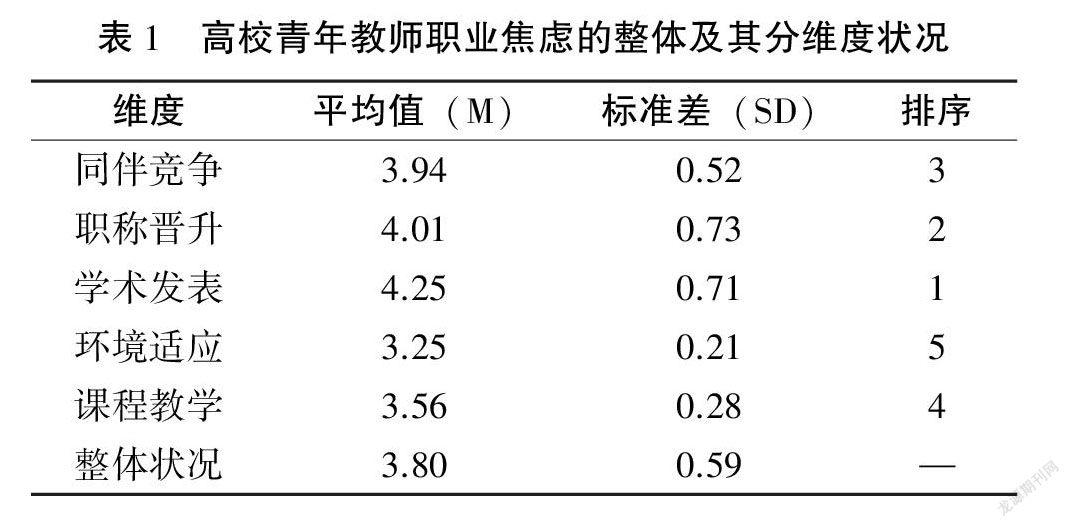

從平均值看,整體焦慮值為3.80(中間值為3),說明高校青年教師的職業焦慮是客觀存在的;五個分維度的焦慮值均高于3.25,說明高校青年教師職業焦慮不取決于某個單方面因素,而是多方面因素共同作用的結果。但在五個維度中,學術發表(M=4.25)是造成高校青年教師職業焦慮的最核心因素,環境適應(M=3.25)則是影響高校青年教師職業焦慮最小的因素。

從標準差看,焦慮值在職稱晉升(SD=0.73)和學術發表(SD=0.71)維度的離散程度較高,說明職稱晉升和學術發表對高校青年教師職業焦慮的影響呈現出較大的個體差異性;焦慮值在環境適應(SD=0.21)和課程教學(SD=0.28)維度的離散程度較低,說明環境適應和課程教學對高校青年教師職業焦慮的影響呈現出較小的個體差異性。

(二)“非升即走”政策下高校青年教師職業焦慮的性別差異

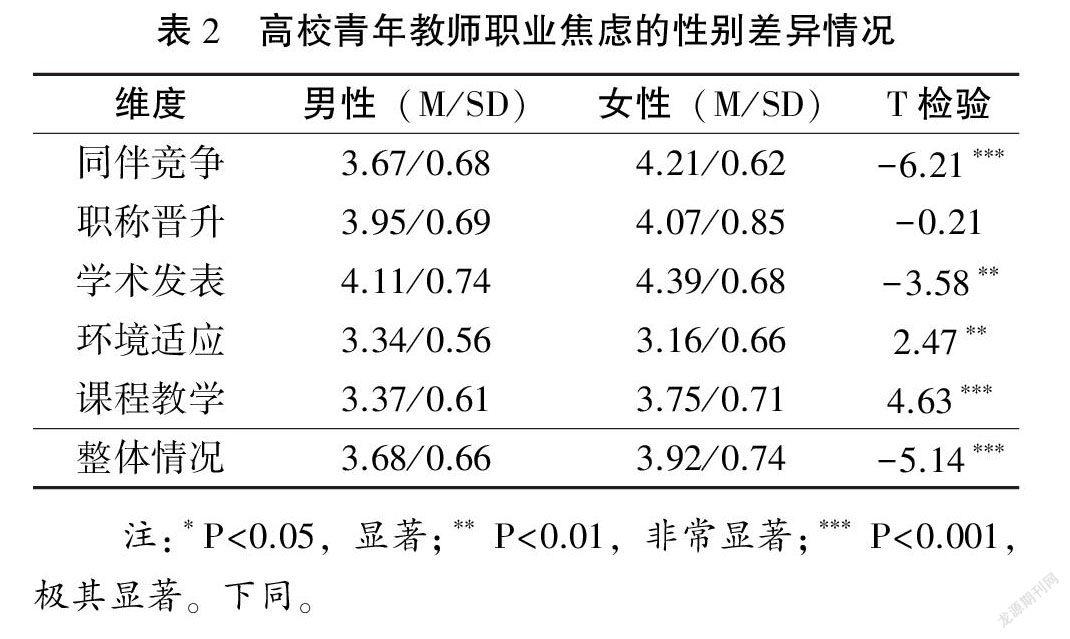

從整體狀況看,男性教師焦慮值為3.68、女性焦慮值為3.92。獨立樣本T檢驗顯示,不同性別高校青年教師在職業焦慮方面存在極其顯著的差異。

從分維度看,男性教師在同伴競爭(M=3.67)、職稱晉升(M=3.95)、學術發表(M=4.11)和課程教學(M=3.37)維度的焦慮值均低于女性教師,在環境適應(M=3.34)維度的焦慮值則高于女性。獨立樣本T檢驗顯示,不同性別教師在同伴競爭和課程教學維度存在極其顯著差異,在學術發表和環境適應維度存在顯著差異,在職稱晉升維度則不存在顯著差異。

(三)“非升即走”政策下高校青年教師職業焦慮的院校差異

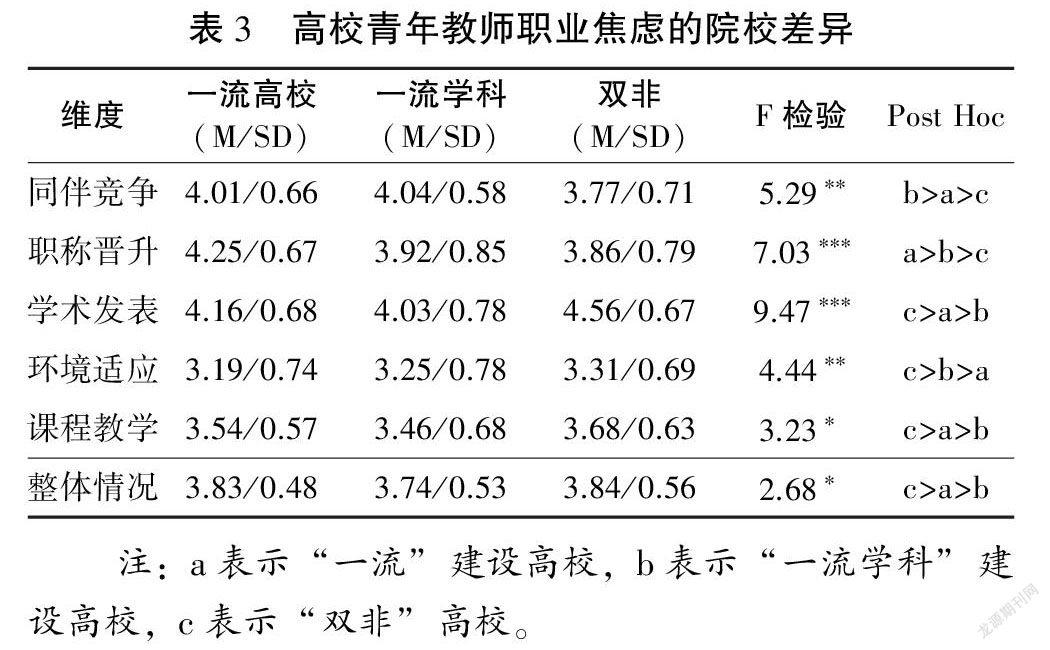

從整體狀況看,“一流”建設高校的焦慮值為3.83、“一流學科”建設高校的焦慮值為3.74、“雙非”高校的焦慮值為3.84。F檢驗顯示,不同類別高校青年教師在職業焦慮方面存在顯著差異,呈現出“一流”建設高校大于“一流學科”建設高校、“一流學科”建設高校大于“雙非”高校的現象。

從分維度看,“一流”建設高校在同伴競爭(M=4.01)和職稱晉升(M=4.25)維度的焦慮值高于“一流學科”建設高校和“雙非”高校,而“雙非”高校在學術發表(M=4.56)、環境適應(M=3.31)和課程教學(M=3.68)維度的焦慮值則高于“一流”建設高校。F檢驗顯示,不同類別高校青年教師在職稱晉升和學術發表維度存在極其顯著差異,在同伴競爭和環境適應維度存在非常顯著差異,在課程教學維度存在顯著差異。

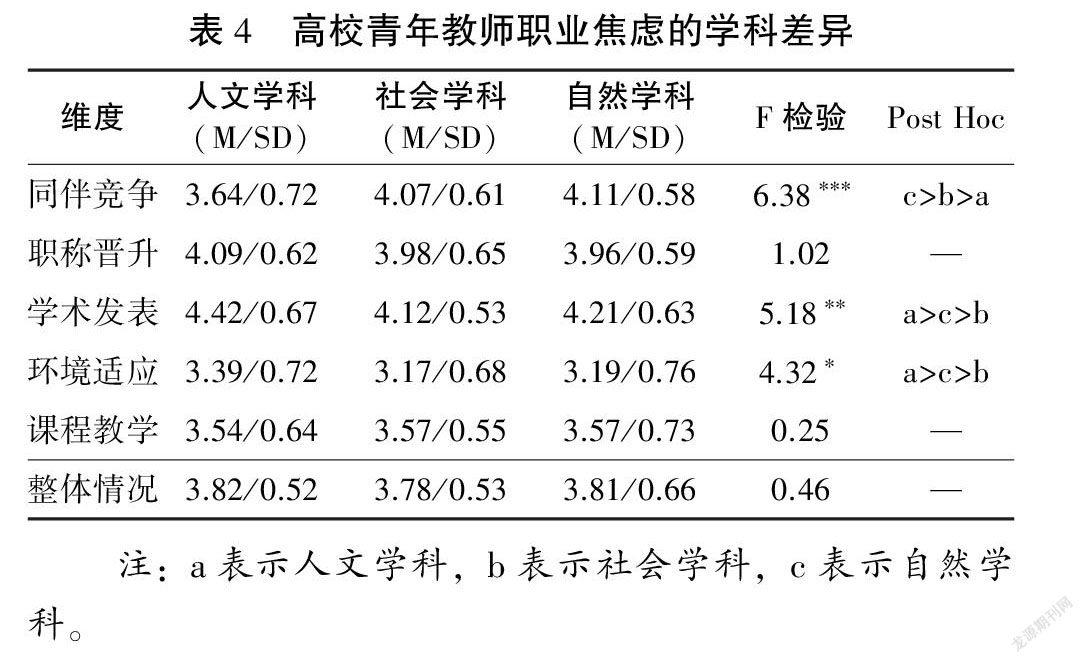

(四)“非升即走”政策下高校青年教師職業焦慮的學科差異

從整體狀況看,人文學科教師的焦慮值為3.82、社科學科教師的焦慮值為3.78、自然學科教師的焦慮值為3.81。F檢驗顯示,不同學科高校青年教師的職業焦慮不存在顯著差異。

從分維度看,人文學科教師在職稱晉升(M=4.09)、學術發表(M=4.42)和環境適應(M=3.39)維度的焦慮值高于社會學科和自然學科,自然學科教師在同伴競爭(M=4.11)維度的焦慮值高于人文學科和社會學科。F檢驗顯示,不同學科高校青年教師在同伴競爭維度存在極其顯著差異,在學術發表維度存在非常顯著差異,在環境適應維度存在顯著差異,在職稱晉升和課程教學維度不存在顯著差異。

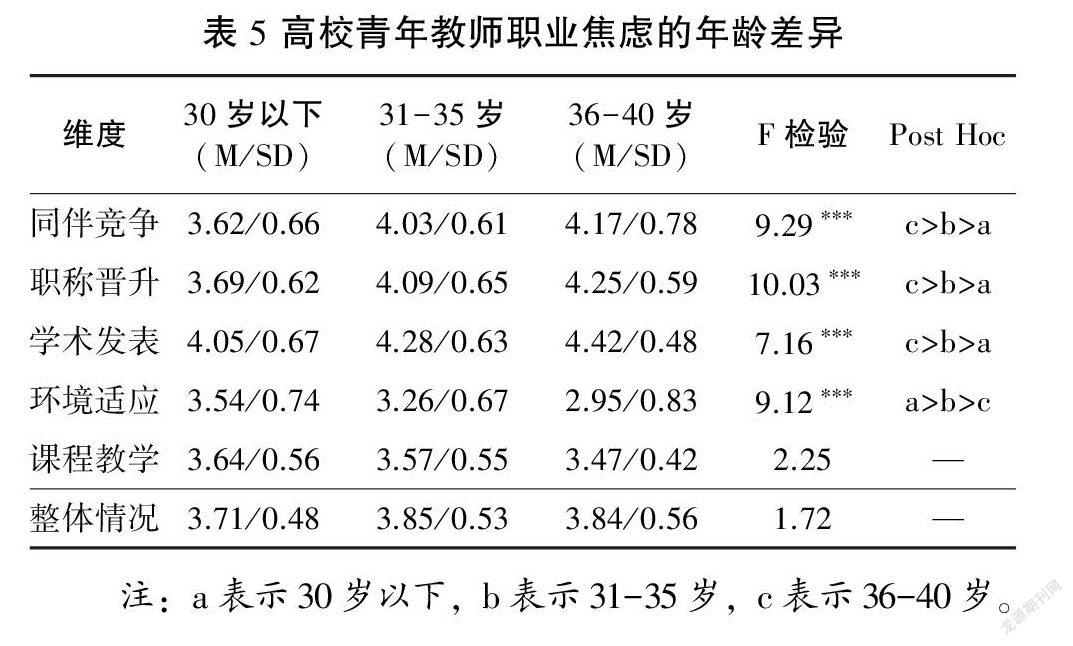

(五)“非升即走”政策下高校青年教師職業焦慮的年齡差異

從整體狀況看,30歲以下教師的焦慮值為3.71、31-35歲教師的焦慮值為3.85、36-40歲教師的焦慮值為3.84。F檢驗顯示,不同年齡段教師的職業焦慮不存在顯著差異。

從分維度看,30歲以下教師在環境適應(M=3.54)和課程教學(M=3.64)維度的焦慮值高于31-35歲和36-40歲,而36-40歲教師在同伴競爭(M=4.17)、職稱晉升(M=4.25)和學術發表(M=4.42)維度的焦慮值高于30歲以下教師和31-35歲教師。F檢驗顯示,不同年齡段教師在同伴競爭、職稱晉升、學術發表和環境適應維度存在極其顯著差異,在課程教學維度則不存在顯著差異。

五、研究結論與建議

(一)研究結論

通過數據分析發現,高校青年教師在“非升即走”政策中面臨重重壓力,遭遇到來自自我認同與他者認同的“雙重”職業焦慮。而且,這種焦慮是多種因素共同作用的結果,因性別、院校、學科和年齡的差異而呈現出高度的復雜性。具體結論如下。

首先,高校青年教師普遍陷入一定程度的職業焦慮,其中,職稱晉升和學術發表是最主要的影響因素。“非升即走”是影響高校青年教師職業發展的基礎性政策變量,而職稱晉升和學術發表又是決定“非升即走”結果的最核心因素。從某種程度上看,學術發表和職稱晉升主導了高校青年教師的發展前途和發展高度。故而,職稱晉升和學術發表成為加劇高校青年教師職業焦慮的最主要因素。

其次,不同性別高校青年教師在職業焦慮方面存在極其顯著差異,其中女性教師在學術發表、職稱晉升和同伴競爭維度的焦慮程度明顯高于男性。青年教師正處在人生發展的關鍵沖刺階段,相比于男性教師,女性教師往往面臨更大的壓力。從根本上看,這種壓力既有來自于女性教師自身抗壓能力不足等主觀方面的原因,也有來自于家庭生活等方面的客觀原因。

第三,不同類別高校青年教師在職業焦慮方面存在顯著差異,其中“一流”建設高校青年教師在職稱晉升、同伴競爭維度的焦慮程度高于“一流學科”建設高校和“雙非”高校,而“雙非”高校在學術發表、環境適應和課程教學維度的焦慮程度則高于“一流”建設高校和“一流”學科建設高校。由此可見,愈是辦學層次高的高校在職稱晉升方面的壓力愈大,青年教師之間的競爭也愈是激烈。對于“雙非”高校青年教師而言,其人際關系往往更為復雜,存在著較大的課程教學壓力和較高的學術發表難度。究其原因,一方面與“雙非”高校更偏重教學、教學工作量較高有關,另一方面則與其接觸到的學術平臺和資源有限相關。

第四,人文學科青年教師在職稱晉升和學術發表維度的焦慮程度較高,自然學科青年教師則在同伴競爭維度的焦慮程度較高。相比于自然學科相對完善的學術發表機制和相對清晰的學術評判標準,人文學科還存在著諸多改進空間。對于人文學科教師而言,職稱晉升標準的不確性以及學術發表的不可掌握性都可能在一定程度上加劇其發展焦慮;對自然學科教師而言,國際交流與發表已經成為一種新常態,如何在激烈的國際交流環境中贏得自身的學術發展空間成為其職業發展的關鍵點。

最后,30歲以下教師在環境適應和課程教學維度的焦慮程度較高,36-40歲教師則在學術發表、職稱晉升和同伴競爭維度的焦慮程度較高。從職業發展看,30歲以下教師多為剛畢業的應屆博士生,社會化程度相對較低,還處在發展積累的初始階段。故而,在環境適應和課程教學中表現出較為嚴重的焦慮情緒。而36-40歲教師已經具有相對豐富的社會經驗,雖然在環境適應和課程教學方面表現出較好的適應性,但卻面臨沖刺動力不足、工作激情和熱情減退的困擾。故而,在學術發表、職稱晉升和同伴競爭中表現出更高的焦慮情緒。

(二)研究建議

作為一項既定的事實性高等教育政策,“非升即走”已經被越來越多的高校所采納,并且在“雙一流”建設過程中顯示出越來越強的變革張力和訴求。對于青年教師而言,“非升即走”意味著更多的競爭和壓力,也意味著因職業焦慮而帶來的歸屬感和認同感缺失。結合高校青年教師職業焦慮的影響因素及其差異性分析,研究認為以下四方面應當成為支持高校青年發展的變革方向。

1.創設公平的競爭環境,緩解青年教師職稱晉升壓力

從發展階段看,青年教師正處在職業發展的關鍵沖刺階段,迫切需要公平公正的發展提升機會。事實上,青年教師在進入工作崗位以后常常會受到各種因素的非正常干擾,面臨著較大的不確定和不可掌控性。正是這種不確定和不可掌控性讓青年教師對于學校缺乏認同感和歸屬感,繼而產生各種各樣的焦慮情緒。高校既不同于行政組織,也區別于企業組織,需要的是具有高度創造性和自由度的工作環境和氛圍,而公平的競爭環境則是保障這種創造性和自由度的根本所在。與此同時,職稱晉升卻又是高校青年教師不得不面對的現實問題。職稱晉升中的“劣幣驅逐良幣”現象正在挫傷青年教師的研究熱情[23],使人才遴選陷入“逆向淘汰”的困境。故而,應在公平競爭的環境中提升晉升的確定性和可控性,讓青年教師找到穩步前進的動力。

2.提供有效的科研支持,促進青年教師科研能力提升

科研能力被認為是支撐青年教師快速發展的保障基礎,有效的科研支持能夠快速提升青年教師對于高校的認同感和歸屬感,進而強化自身的身份認同。從內在機理看,導致高校青年教師職業焦慮的根本在于學術發表和職稱晉升困難造成職業發展受阻。對于“非升即走”的青年教師而言,“先生存,后發展”策略是迫于現實的一種無奈選擇。[24]從長遠來看,這種選擇會迫使其規避高難度、不確定性、周期長和存在失敗風險的研究選題[25],這不利于從根本上推動青年教師的學術積累和學術成長。科研能力提升是一個長期的、系統的復雜過程,需要高校從頂層設計層面制定完善的青年教師成長支持計劃和培訓激勵機制。與此同時,基層學術組織要從團隊建設層面為新入職教師提供科研指導,增強其學科融入感和責任感;科研管理部門要從學術發展層面提供專業化、精細化科研服務,增強其學術自豪感和榮譽感。事實上,“非升即走”是一項基于競爭的剛性規訓政策,促進青年教師科研能力提升能夠從深層次回應其內在局限,實現從“規訓”到“賦能”的發展理念轉變。

3.改進功利的績效考核,推動青年教師健康可持續發展

從評估機制看,青年教師的健康可持續發展受到績效主義的嚴重影響和束縛。研究顯示,在研究型大學中,教師的聘任與升職越來越取決于在學科認可的期刊上發表論文的數量。在“發表還是出局”的功利主義文化影響下,教師工作重心越來越偏離教學活動,轉向可“量化”的學術產出。[26]盡管近年來,越來越多的呼聲要求高校變革現行的教師評價機制,中共中央、國務院也制定出臺了《深化新時代教育評價改革總體方案》,但由于受到制度慣性和路徑依賴的影響,相關政策的落實還處在緩慢推進的過程之中。青年教師正處在創造力旺盛的快速成長階段,高校應當從考核激勵機制上引導其致力于推進長遠性的知識生產創新,避免陷入“為完成考核指標”而工作的短視行為。[27]一方面,要督促青年教師樹立遠大的學術理想和追求,形成克服功利化帶來的不良影響的行動自覺;另一方面,要從外部機制上改善過度強調短期績效的評價方式,為青年教師的健康可持續發展營造良好的評價激勵環境。

4.注重政策的人文關懷,關照青年教師個體發展差異性

早在2015年,聯合國教科文組織在有關報告中就明確指出:“要秉持人文主義教育觀和發展觀,增強教育的包容性”[28]。作為一項競爭性的淘汰政策,“非升即走”能夠更好地為高校篩選出合格的高水平教師,但對于青年教師個體而言,卻缺乏人文關懷和包容性。愈來愈多的青年教師在學術發表和職稱晉升的高壓環境下,出現了身體和生活方面的諸多問題。[29]完善“非升即走”政策不僅需要考量教師的工作績效和能力,同時也需要提升其幸福感、成就感、榮譽感。從本質要求上看,任何教育人事政策的制定和實施都應當建立在保障健康發展權的基礎之上,體現出對人的發展的尊重。在實施“非升即走”政策的過程中,高校應當從三方面進行努力:一是給予青年教師必要的物質生活保障,為其健康可持續發展提供生存基礎;二是加強對青年教師的精神生活激勵,有效改善其職業倦怠感和壓力感;三是充分關照青年教師個體發展的差異化需求,提升政策供給的精細化水平。

參考文獻:

[1]韓琨.打給“非升即走”的耳光[N].中國科學報,2016-01-14(007).

[2]張東海.“非升即走”的邏輯及其引入我國高校的可能性[J].比較教育研究,2013,35(11):55-60.

[3]黃文武.大學教師“非升即走”制度安排的利弊分析[J].江蘇高教,2020(6):89-96.

[4]張麗,劉焱,裘指揮.美國高校“非升即走”制的保障機制分析:兼論我國實施該制度的路徑優化[J].比較教育研究,2015,37(7):56-61.

[5]顧天安.高校“非升即走”制度適用性的爭議與剖析[J].中國人力資源開發,2014(21):15-19.

[6]肖偉平,馬勇軍.國外“教師焦慮”研究述評[J].外國教育研究,2009,36(3):48-52.

[7]KEAVNEY G,SINCLAIR E.Teacher Concerns and Teacher Anxiety:A Neglected Topic of Class-room Research[J].Review of Educational Research,1978,48(2):273-290.

[8]ALASHEEV I,BYKOV V.Teachers' State of Anxiety[J].Russian Education and Society,2007,45(25):62-72.

[9]TRUJILLO M,HADFIELD D.Tracing the Roots of Mathematics Anxiety Through In-depth Interviews with Preservice Elementary Teachers[J].College Student Journal,1999,33(2):219.

[10]WALKINGTON J.Becoming a Teacher:Encouraging Development of Teacher Identity through Reflective Practice[J].Asia-Pacific Journal of Teacher Education,2005,33(1):53-64.

[11]孟憲賓,鮑傳友.變革中的教師焦慮與教師專業發展[J].外國教育研究,2004(11):47-50.

[12]王海濤,李潤洲.人學視野的教師焦慮[J].中國教育學刊,2011(12):17-20.

[13]容中逵.教師身份認同構建的理論闡釋[J].教育研究,2019,40(12):135-144.

[14]黃嵐,樊澤恒.“非升即走”對教師專業發展的影響和對策[J].江蘇高教,2015(6):72-76.

[15]劉進,王輝.什么才是真正的“非升即走”[J].重慶高教研究,2020,8(5):44-54.

[16]徐靖.高等學校“非升即走”聘用合同法律性質及其制度法治邏輯[J].中國法學,2020(5):44-63.

[17][25]閻光才.學術職業壓力與教師行動取向的制度效應[J].高等教育研究,2018,39(11):45-55.

[18]黃嵐,樊澤恒.“非升即走”對教師專業發展的影響和對策[J].江蘇高教,2015(6):72-76.

[19]MALHOTRA N,MORRIS T,SMETS M.New Career Models in UK Professional Service Firms:From Up-or-out to Up-and-going-nowhere?[J].The International Journal of Human Resource Management,2010,21(9):1396-1413.

[20]閻光才,閔韡.高校教師的職業壓力、倦怠與學術熱情[J].高等教育研究,2020,41(9):65-76.

[21]FELDMAN C,TURNLEY H.A Field Study of Adjunct Faculty:The Impact of Career Stage on Reactions to Non-Tenure-Track Jobs[J].Journal of Career Development,2001,28(1):1-16.

[22]ALLEMAN F,HAVILAND D.“I expect to be engaged as an equal”:Collegiality Expectations of full-time,non-tenure-track Faculty Members[J].Higher Education,2017,74(3):527-542.

[23]徐大成.大學教師職稱晉升中“劣幣驅逐良幣”現象審視[J].教育評論,2019(5):114-118.

[24]任可欣,余秀蘭,王世岳.“先生存后發展”:N大學文科青年教師行動邏輯分析[J].高教探索,2020(7):106-113.

[26]MOK H.The Cost of Managerialism:The Implications for the ‘McDonaldisation’ of Higher Education in Hong Kong[J].Journal of Higher Education Policy and Management,1999,21(1):117-127.

[27]田賢鵬.高校教師學術代表作制評價實施:動因、挑戰與路徑[J].中國高教研究,2020(2):85-91.

[28]UNESCO.Rethinking Education:Toward a Global Common Goods[EB/OL].(2016-05-26)[2021-03-04].http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232555e.pdf.

[29]田美,陸根書.發表還是出局?——“Tenure-track”機制下青年教師發表國際學術期刊論文的壓力[J].復旦教育論壇,2016,14(5):14-20+34.

(責任編輯 陳志萍)