基于小學語文大單元作業設計的雙減落地

本巴

摘要:“雙減”的實施,關鍵在于減負和提高質量。針對小學語文作業的設計,必須轉變傳統的作業方式,以大單位為基礎,產生有效的作業群:精煉單元,指導作業設計;選擇課堂后的問題,建立表達式的任務,在大的情景群中形成有效的任務;個性化作業的設計可以使作業內容高度集中、數量高度精簡、結構高度凝練,從而有效地降低了學生的學習負擔,提高了教學效果。

關鍵詞:“雙減”小學語文 大單元 作業設計 大概念 任務群

前言

在小學語文課堂上,傳統的家庭作業多是以單課抄、考題訓練為主,內容復雜,數量多,效率低。《關于進一步減輕義務教育學生家庭作業負擔和校外培訓負擔的意見》在2021年7月發布,其中明確提出,要“把作業的數量和長度全部壓縮,把學生的作業負擔降到最低。”由此可以看出,從傳統的作業設計到精簡、有效的作業設計已經成為必然。根據小學語文教科書的統一編制特征,從目標確定、任務構建、個性生成三個角度,給出了具體的教學策略。

一、抽取單元大概念,導航作業設計

1. 明確大概念內涵

人教小學語文教科書中的人本主題與語言元素的雙線組合,強調教師要有系統的思維,教學要以整體為基礎。作業要按照單元的總體設計來進行,這是教學的延伸。大概念是整個課程的中心,所以作業的設計要以大概念為導向,大概念是一門學科的中心概念,它是對具體生活現象的總結,是一種可以被反復論證和討論的觀點。徐鵬認為:語言學科大概念是指包含在語言學科中的學科思想、學科原則和思維方式等基本概念。在表現方式上,主要表現為一組有用的理論、主題、假設、有爭議性的意見,可以用詞語、短語、句子或問題來表達;從內容的本質上講,可以是學科內的、跨學科的、與課程內容相關的、與學習過程有關的。

2. 提煉單元大概念

我們在語文課程標準中,可以找到與教材內容相匹配的核心句型和高頻詞匯,并初步確立學科思想、學科原則和思維方式。同時,結合學習需求和實際應用,從整體上考慮和提煉了通用、可移植的觀念,也就是大單元學習,并以此作為作業設計的導航。以人教版的小學語文課本為例,將《慢性子裁縫和急性子顧客》、《方帽子店》、《漏》、《棗核》等四個課文進行了編排,其中的語言元素是“理解故事的主體,講故事”,與語文課程標準相比較,可以看出,“復述故事”在小學低中高階段都有出現,是語文課程標準中的高頻詞。語文課程標準第二部分“閱讀”部分提出了“可以重述敘事作品的主旨”,由此可以看出,“復述故事”是以原文本的主旨為基礎的語言活動。在實踐中,講故事的情景可以是在閱讀課上向教師作簡短報告,也可以在書店里用重復的故事來引誘客戶去推銷。結合新教材和實踐,將大概念歸納為:“復述是一種忠實于原文主要內容、有目的性和客觀性的語言行為。”

二、組建高效任務群,精簡作業設計

1. 以大概念為導向,精選課后習題

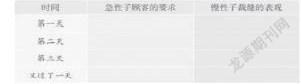

傳統的小學語文作業包括填空、判斷、選擇、問答等。這些課程為學生提供關于基礎知識和技巧的回饋,這些都是為了更好地理解單元的概念。因此可以明確,大單元作業設計包含部分指向大概念的傳統作業形式。我們可以從單元課后的問題中挑選出一個大的主題,而其它與此無關的則可以通過課堂練習和輔助活動來完成。比如,三年級二冊第8單元中的大概念就是:“復述是一種忠實于原文主要內容、有目的、有對象感的語言活動。”《慢性子裁縫和急性子顧客》課后習題1 (見圖一)為同學們準備了一份填空表,這份表格是根據時間來安排的,由那些對急性子顧客的需求和行為感到厭倦的裁縫,激發他們去把握故事的重點。內容教學法是一種可移植的教學手段,它可以幫助學生更好地理解后面的課文。因此,對學生來說,要做到對原文的忠實、對故事的復述以及對單元的基本概念的把握是必不可少的。

2. 結合理解六側面,設計表現性任務

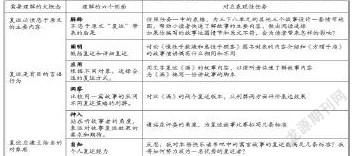

Grant Wiggins和 Jay McTiger認為,理解能力必須在學生的行為中得到反映,并且在不同的情況下,他們可以把這種能力運用到不同的情境中去。在理解方面,他們認為,理解可以分成六個方面:闡釋,也就是恰當地使用理論和圖表,對事件、行為和觀點進行有見地和合理的描述;說明,即演繹,解釋和轉述,以提供一定的含義;運用,就是在新的、不同的、真實的情況下,對知識的運用;洞察力,是一種批判的,具有洞察力的見解;神通,就是能夠感知他人的情緒和世界觀;自知之明,就是了解自己的愚昧,了解自己的思想和行動是怎樣促成或阻礙了認識。因此,有效地進行大單元作業的設計,必須從六個層面出發,關注整體的單元概念,并關注表現式任務的發展。我們可以將基本的概念分解、精煉,并根據六個方面的認識,根據課本的內容,設計出適合的表現形式。表1所示為三年級第2冊第8單元的演出作業。通過比較表格,我們可以看到,所有的設計都與整體的觀念緊密聯系在一起,并在不同的認知層次上被創造,從而形成了對整體觀念的理解的核心。

3. 創設大情境,整合系統任務群

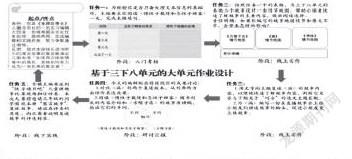

有效的學習是與現實環境相結合的,教師可以在作業設計中創造包括大單位學習的大環境,通過情景發展的線索,調整任務的順序,理順任務之間的邏輯關系,將任務組的描述環境化,并將同類的任務進行整合,從而形成一個完整的整體環境。根據實習編輯的工作流程,對任務構成結構進行了重新編排,并對任務的描述進行了情景化。選擇的課后問題,根據實際情況,對原來的描寫進行了修正,將情景轉化為實習編輯進入雜志的入門考試。本課程的首要目的是培養學生基本的技能,并為第二部分掌握課文的重點,為學生提供可移植的學習工具;兩個以詮釋和觀察為基礎的任務,在實習編輯的基礎上,改變了最初的順序,變成了第四項。研究自我意識的任務,以“結束”與“開始”的重合為一體,從而使其具有雙重含義,這不僅是對第一個大單元學習的總結,也是第二次復習與成長的開始。在大環境下,這六項任務的設計,在內容上高度集中,數量上高度精簡,結構上高度緊湊,形成了一個系統化、情景化的、封閉的任務體系,激勵著同學們通過大單元作業的學習、反思。

結語

作業是學生復習,理解,消化,運用所學的知識,以解決問題,培養技巧。在“雙減”大環境下,以大單元為基礎的教學活動更加迫切。從大單位學習中抽取大概念,進行作業設計;在課堂上選擇問題,組織表現力任務,在大環境下建立有效的工作小組;大單元作業設計,內容高度集中,數量高度簡化,結構高度凝練,能有效地降低學生的學習負擔,提高教學效果。

參考文獻:

[1] 徐鵬.基于語文學科大概念的教學轉化[J].中學語文教學,2020(03):4-10.

[2] 威金斯,麥克泰格.追求理解的教學設計[M].上海:華東師范大學出版社,2017:95-114.