初中化學“物質專題復習”的項目式教學

劉宇 王興芳

摘要:以“氧氣的思維導圖構建物質認知模型”為項目的學習主題,呈現了初中化學物質主題復習項目化教學的案例。教學過程中以“氧氣”為典型物質,通過學生自主構建的思維導圖,使學生理解認識物質基本角度和物質核心知識;通過思維導圖各部分關聯的建立,使學生理解結構化知識有著邏輯的關聯;通過氧氣的思維導圖構建和內部關聯的確立,使學生形成物質的認知模型;同時教學過程以項目為框架、任務為驅動,問題為引領,關注學生認知和思維發展,促進學生化學核心素養的形成。

關鍵詞:項目化學習;物質認知模型;思維導圖;氧氣

文章編號:1008-0546(2022)06-0005-07

中圖分類號:G632.41

文獻標識碼:B

doi: 10.3969/j .issn.1008-0546.2022.06.002

一、項目內容分析

“世界是物質的,物質是變化的,變化是有規律的,規律是可探尋的”,這是化學自我的肖像。通過初中化學的學習,學生了解了我們生活的世界充滿多樣的物質,可用化學式來表示,可從多個角度進行認識;物質時刻發生著某些變化,化學變化能用方程式來表示,可從多個維度進行認識。我們通過實驗研究物質及其變化,理解和掌握化學實驗基本技能與方法、設計思路和實驗思想成為我們開展化學實驗的必備能力。在真實問題情境中解決化學問題,實現物質的轉化與創造,使我們的生活更美好,是化學學習價值的體現,也是化學學習獲得的成果。該成果依托王磊教授主編的《項目學習實驗教材化學》[1]項目主題“梳理我的項目成果”(圖1)進行項目式教學,以期學生通過項目化的方式、任務化的過程,完整親歷認知形成模型(任務1)、實驗掌控方法(任務2)、運用體現價值(任務3)的過程,使學生在復習階段化學基本知識與技能、觀念與思維,能力與素養有顯著變化。本文聚焦在任務1中梳理對物質的認識。

化學是在分子、原子水平上研究物質的組成、結構、性質、轉化及其應用的一門基礎學科,其特征是研究物質和創造物質[2]。通過《義務教育化學課程標準(2011年版)》化學概念分析可知,分子、原子是化學研究的尺度,物質是化學研究的對象,組成、結構、性質、轉化及其應用是化學研究的內容,此概念核心就是物質,決定了初中化學教學內容以典型物質為主干,理論概念為支撐的教學體系。人教版初中化學教材以混合物空氣為開端,依次展開了單質氧氣、化合物水、碳單質及其氧化物(一氧化碳、二氧化碳)、性質相似的單質金屬(鐵)、性質相似的化合物(酸、堿、鹽)等物質的研究;理論原理、化學用語等內容在研究物質主線內穿插研究,對物質的研究起到配合和支撐的作用。

在新授課階段,對物質及其核心知識的研究和學習是分階段、分層次進行的,這樣的研究和學習往往會導致知識分散和割裂,學生習得的是靜態化、碎片化的知識,學生能力素養處在低水平階段徘徊。尤其面對真實世界中的化學問題,學生運用單一、碎片化的知識很難解決,問題解決必然是多種知識綜合運用的結果。學生對物質及其知識關聯化程度,是學生高階能力和思維的表現,能直接反映學生解決真實問題水平的高低。為提高學生問題解決能力和學科素養水平,中考復習階段需要改變新授課教學的不足,通過課堂教學的改進重構學生物質認識過程,讓學生經歷物質及其知識結構化的過程,根據結構化物質及其知識內在邏輯建立起它們直接緊密的關聯,感受物質及其知識關聯化的歷程,從中抽提成方法與思路,使學生頭腦中孤立分散的物質及其知識進行系統化的整合,變為渾然天成的整體。這樣結構化、關聯化的物質及其知識體系成為源頭活水,為學生能力素養向上發展提供階梯。

氧氣是初中階段研究的重要物質之一,承載著組成與結構、性質與變化、制備與應用等化學知識學習。同時,作為物質研究的理論和概念與氧氣有交集,單質的概念是氧氣分類的依據,質量守恒定律的理論是氧氣制備的依據。基于以上分析,確定本項目任務以氧氣為例,摒棄常規復習課中氧氣知識條目化的羅列或“填空式”知識復現的學案,采用思維導圖,從氧氣認知角度(組成與構成、物性與化性、制備和用途)使知識結構化;借助遞進性的驅動問題,在問題的解決中使知識關聯化,建構出氧氣的認知模型。為促進學生高階思維發展,在氧氣認知模型這種具體性關聯的基礎上,抓住關聯知識的本質聯系使之形成概括性關聯,構建出物質的認知模型,為后續二氧化碳、金屬、酸堿鹽等物質的復習打下基礎,并遷移應用陌生物質的學習,運用化學觀念和思維進行真實世界中問題解決。

二、項目教學目標

1.通過氧氣思維導圖一級主題的思考,使學生知道研究氧氣的基本角度:氧氣的組成與構成,氧氣物理性質和化學性質,氧氣的制備和用途;通過氧氣思維導圖二級主題的辨析,使學生鞏固氧氣核心知識。初步學會使用思維導圖整理主干知識、提煉必備思路,體會思維導圖在知識系統化、思維外顯化中的作用和價值;認識到物質的組成和構成、物性和化性、制備和用途是化學研究物質的基本角度,聚焦物質核心知識和必備技能。

2.通過系列驅動性問題的解決,使學生建構氧氣認知角度、核心知識間的關聯,促進學生由具體性關聯轉向概括性關聯,提升學生概括關聯的水平。學習證據推理和證偽假設,運用定性與定量、宏觀與微觀結合方式分析評價化學過程;初步體會物質認識角度,物質核心知識不是零散孤立的,而是系統關聯的。

3.通過氧氣的思維導圖和氧氣認知角度、核心知識間關聯的建構,使學生形成氧氣的認知模型。初步學習物質認知模型的形成過程,知道物質認知模型一級主題(認知角度)和二級主題(核心知識),依據邏輯關系自主建構認知模型各部分關聯,形成認識物質的認知模型,發展學生模型認知核心素養。

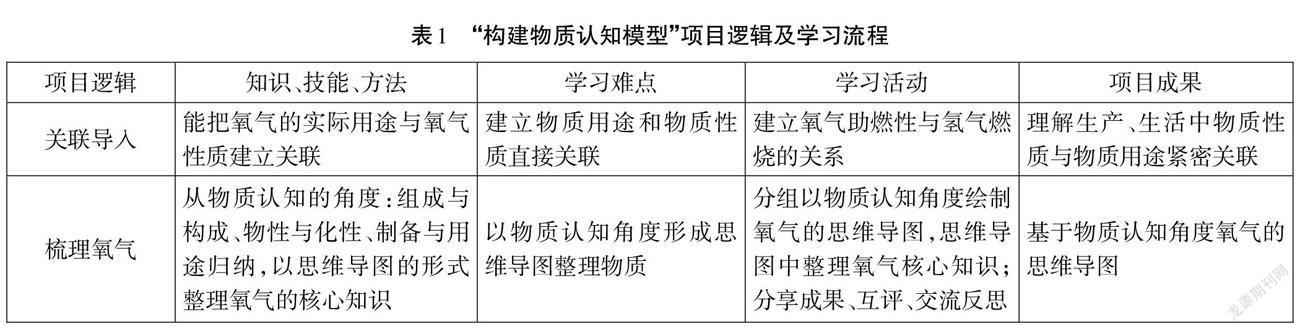

三、項目邏輯及學習流程

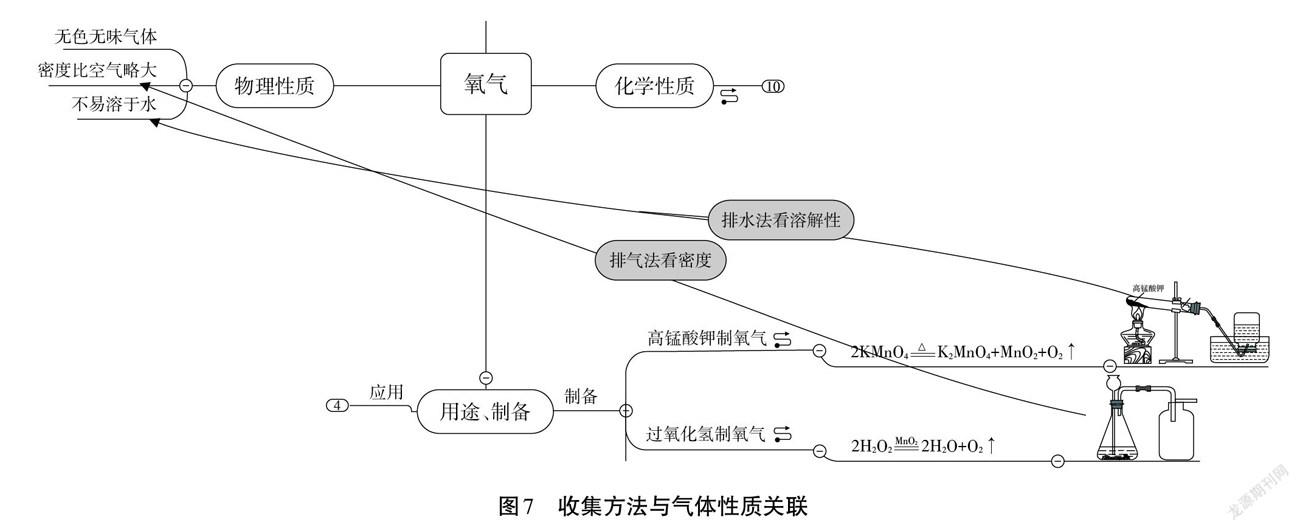

“構建物質認知模型”項目邏輯及學習流程見表1。

四、項目實施過程及學生成果

1.關聯導入

【問題驅動】在影片《流浪的地球》中通過點燃火星拯救了岌岌可危的地球,木星是如何被點燃的?

【教師支持】影片《流浪的地球》點燃木星的片段和木星氣體主要成分。

【學生觀點】木星氣體主要成分為氫氣在“點燃木星”中為可燃物,被木星引力捕獲的地球大氣中氧氣在“點燃木星”中為助燃物,飛船在“點燃木星”中為反應條件點燃。

2.梳理氧氣

【布置任務】學生分組從認知氧氣的角度繪制思維導圖。

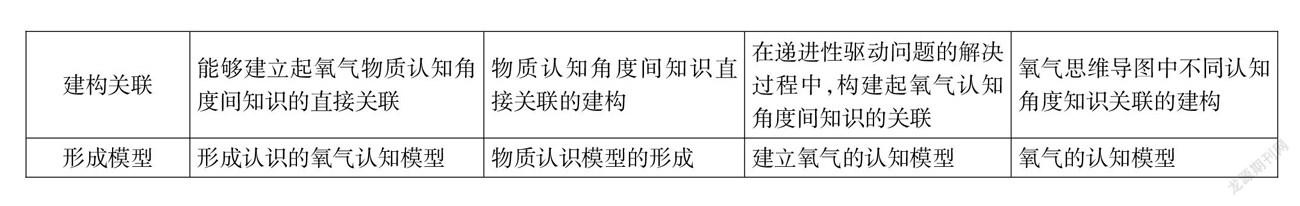

【學生展示】展示同學繪制氧氣認知角度的思維導圖(見圖2和圖3)

【問題驅動】如何評價氧氣思維導圖?

【教師支持】氧氣思維導圖的評價視角:①認識氧氣的角度是否完整:組成與構成、物理性質、化學性質、制備與用途;②氧氣知識的概括是否全面(核心知識):氧氣由什么元素組成、什么微粒構成;物理性質:色態味、密度、溶解性;化學性質有什么;實驗室和工業制備方法是什么,氧氣有什么用途等。

【學生觀點】各組同學氧氣的思維導圖都是以氧氣的認知角度為一級主題,以氧氣知識的內容為二級主題。各組的思維導圖一級主題都完整,主要問題出現在二級主題下氧氣核心知識的概括:①描述氧氣構成微粒的層次不清,②氧氣物理性質涵蓋的內容模糊,③氧氣的制備重視實驗室制法忽略工業制法,④氧氣化學性質歸納多而全,聚焦核心知識……

【教師總結】大家都能從氧氣的認知角度和核心知識對思維導圖進行評價,說明我們對氧氣思維導圖認識都達到了統一。

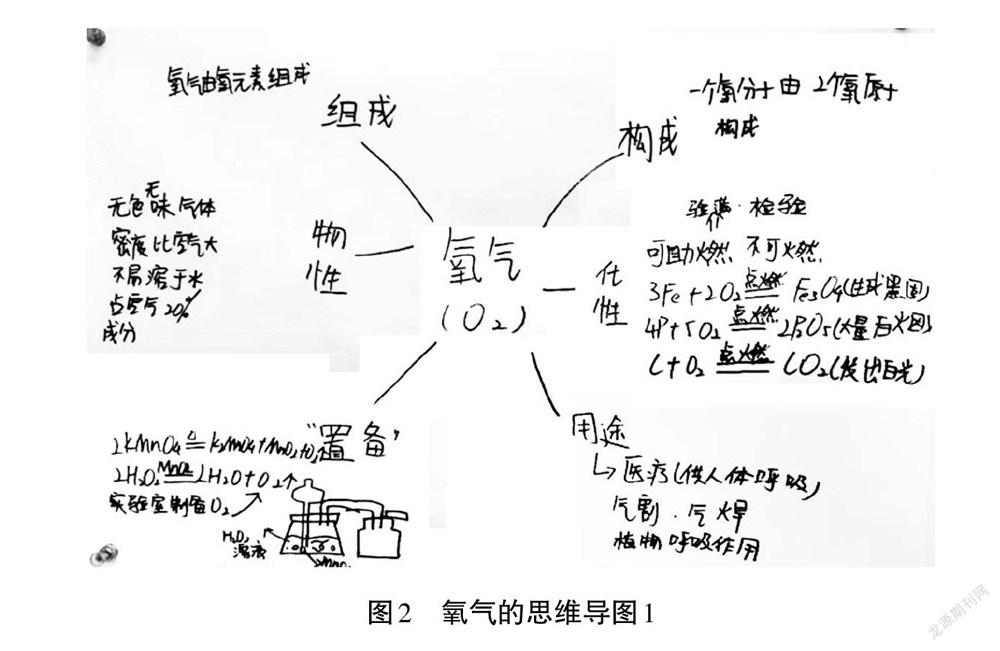

【布置任務】學生依據評價標準修正本組的思維導圖

【學生展示】修正后氧氣的思維導圖(見圖4):

【教師總結】通過氧氣思維導圖繪制、展示、評價和修正,我們對氧氣認知角度有了清晰的認識,也讓我們對氧氣核心知識有了明確的認識。那么,氧氣的認知角度和核心知識有什么關聯呢,就是我們下面要研究的問題。

3.建構關聯

【問題驅動1】急救、登山、潛水利用的氧氣化學性質還是物理性質?解釋原因。

【教師支持】糖類在體內消化反應圖片與資料

【學生觀點】通過圖片和資料信息,糖類在體內最終分解成葡萄糖,在細胞內與氧氣反應提供能量,利用氧氣的化學性質。

【問題驅動2】氣割和氣焊的氧氣化學性質還是物理性質?解釋原因?

【教師支持】氣割、氣焊的短視頻和乙炔燃燒資料

【學生觀點】通過圖片和資料信息,氣割和氣焊是通過乙炔燃燒放出高溫焊接或融化金屬,利用氧氣的助燃性為化學性質。

【教師總結】通過以上生活和生產中真實的事例,我們發現氧氣的用途中都會反映氧氣的性質,氧氣的性質會決定氧氣的用途,氧氣性質和用途之間有緊密的關聯(如圖5)。

氧氣性質=決定/反映=氧氣用途

圖5性質與用途關聯

【問題驅動3】為什么這些物質可以制得氧氣?

【教師支持】普利斯特里制得氧氣的視頻,實驗室制備氧氣的方程式。

【學生觀點】化學反應前后元素種類不變,氧化汞、高錳酸鉀或過氧化氫都含氧元素,它們在反應后能生成含有氧元素的氧氣。

【教師總結】化學研究物質及其變化,物質變化是有規律可循的,它們的變化遵循質量守恒定律,物質反應時組成物質元素在反應前后不變,物質元素組成與物質化學變化之間有緊密的關聯(見圖6)。

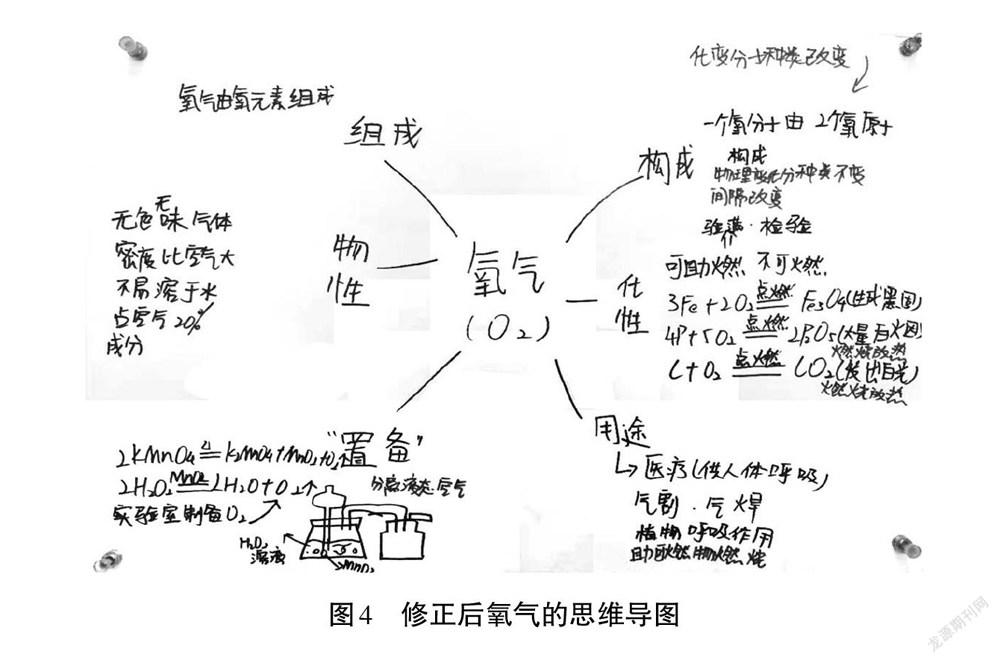

【問題驅動4】實驗室是如何收集氧氣的?為什么可以這么收集氧氣?

【教師支持】高錳酸鉀和過氧化氫制取氧氣的裝置圖和方程式

【學生觀點】氧氣可以用向上排空氣法收集,氧氣的密度比空氣略大;也可以用排水集氣法收集,氧氣不易溶于水。

【教師總結】氧氣為典型的氣體,氣體收集經常使用排空氣集氣法和排水集氣法,排空氣集氣法的選擇主要看氣體的密度,排水集氣法選擇主要看氣體的溶解性,氣體收集方法與氣體性質間有緊密的關聯(見圖7)。

【問題驅動5】工業制氧氣和實驗室制氧氣的變化有什么不同?

【學生觀點】工業制氧氣沒有生成新物質是物理變化,實驗室制氧氣生成新物質是化學變化。

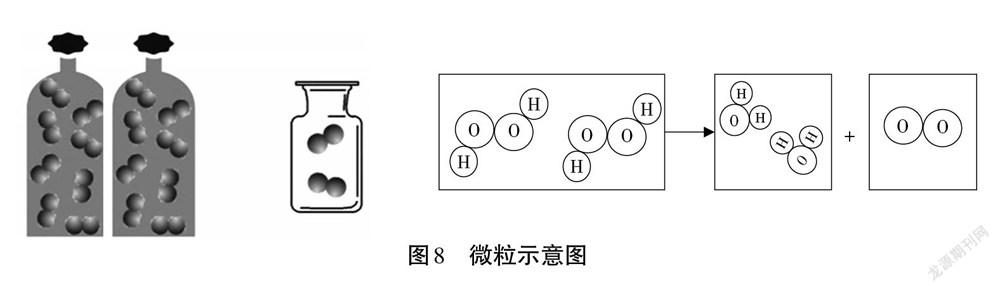

【問題驅動6】從貯存氧氣鋼瓶中獲得一瓶氧氣和過氧化氫分解獲得一瓶氧氣,從微觀角度分析這兩種變化有什么不同?

【學生觀點】前者是物理變化,分子種類不變間隔改變;后者是化學變化,分子種類改變。

【問題驅動7】在圖8中,微粒示意圖表示從氧氣鋼瓶中獲得一瓶氧氣,過氧化氫分解獲得一瓶氧氣的變化是否正確?

【學生觀點】“從氧氣鋼瓶中獲得一瓶氧氣”是物理變化,氧分子的種類不變,氧分子之間的距離增大;部分氧氣從鋼瓶中轉移到集氣瓶中,氧分子的數目減少。“過氧化氫分解獲得一瓶氧氣”是化學變化,分子種類改變,過氧化氫分子變成氧分子和水分子;過氧化氫分子、水分子和氧氣分子的數目比(2:2:1)符合質量守恒定律。

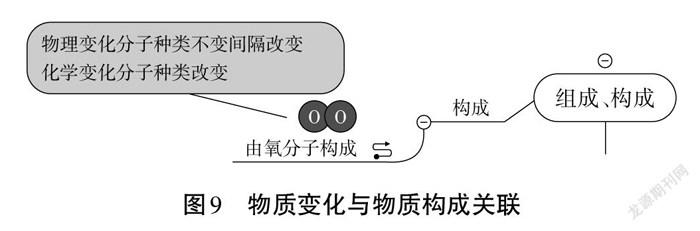

【教師總結】物質的變化宏觀看物質種類是否改變,物理變化物質種類不變,化學變化物質種類改變;微觀(初中范圍內)看分子種類是否改變,物理變化分子種類不變,化學變化分子種類改變。在物質物理變化過程中關注物質數量改變對微粒數目的影響和物質化學變化遵循質量守恒定律。物質變化和物質構成間有緊密的關聯(見如圖9)。

4.形成模型

【布置任務】同學在氧氣的思維導圖中構建起認知角度和知識內容間關聯

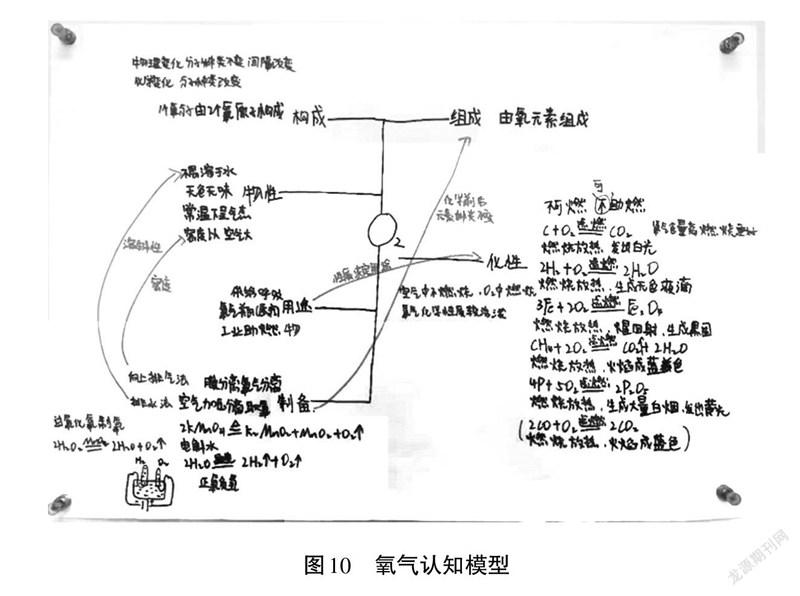

【學生展示】氧氣的認知模型(如圖10)。

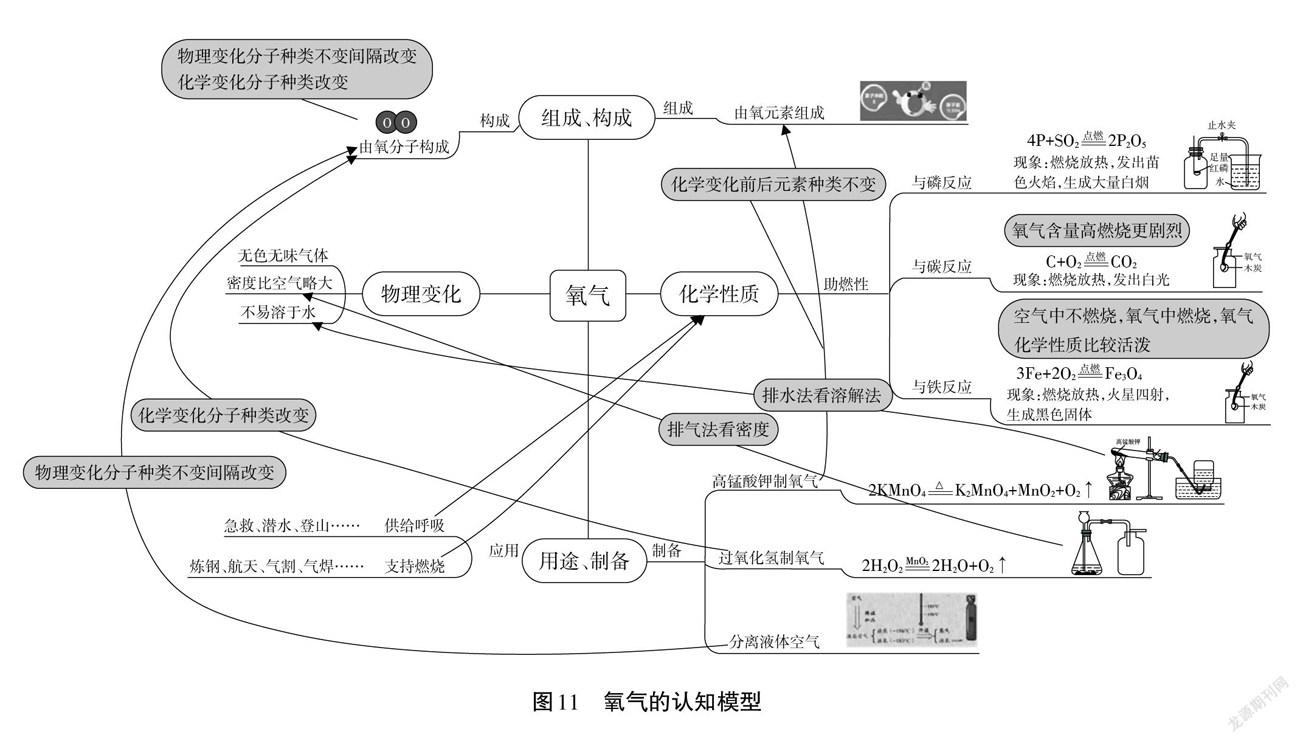

【教師總結】在課堂中,同學們經歷項目任務的解決,初步了解了認知物質的基本角度,即物質的組成與結構、物理性質與化學性質、制備與用途;構建了認知物質角度和知識內容關聯,如將物質的制備與物質的組成構成關聯起來,復習了物質變化理論,形成了認識物質的認知模型。化學就是在研究各種物質,研究物質有其基本角度,實驗探究獲得物質知識內容。認識角度是認識物質的骨架,提綱挈領;知識內容是認識物質的血肉,骨架與血肉相互依存,你我關聯,構成有機整體。氧氣的認知模型就是“骨架與血肉”的具體化,借助氧氣的認知模型(圖11)同學們拓展對物質認識,二氧化碳、鐵、酸堿鹽等物質認識思路皆如此,這樣我們就能對物質的認知舉一反三、觸類旁通。

五、項目反思及改進意見

本項目主題為“基于氧氣的思維導圖構建物質認知模型”,它是專門為中考物質專題復習打造的,是為中考一輪復習打造的示范和樣例。當中考化學從等級性考試轉變到學業水平考試后,化學課堂迎來了一系列艱巨的挑戰,這種挑戰倒逼我們調整我們的課堂教學,特別是中考復習課的教學,在教學設計上做出變革,要放下自己熟悉的教學形式,跨出舒適區,接受挑戰。以項目式教學為依托,以思維導圖為工具重塑中考物質專題復習課,它給中考復習的化學教學帶來明顯的增益,學生從被動跟隨走向主動參與,從低效重復走向高效建構,從注重知識走向關注思維。

1.如何讓學生從“抄結構”到“建結構”

為促進學生思維發展,我們的中考復習課堂有一種追求,讓學生的知識結構化、關聯化。知識結構化的表現不是學生把老師優秀的結構圖或思維導圖抄到自己的筆記本上,或是在老師問答下完成學案上規劃好的結構圖或思維導圖,也不是學生在老師的示范后的臨摹,而應是學生同心協力源自自我思維的歸納和概括。學生“抄結構”的過程無法解決學生知識碎片化的問題,它對知識沒有整體性的認識,也沒有自主性的認知,只是在老師的“牽引”下完成知識復現。“建結構”則是學生自我主動建構、修正的過程,在學生自我輸出的過程中反映出學生知識結構化的問題和知識細節化的不足,通過師生間問答、討論、辨析,讓學生知識結構化水平得以提升,知識細節化的能力得以加強。通過這樣的自我構建的過程,學生的能力必然提高,水平必然長進,學生成長的精彩也會超乎你我的想象。

2.如何讓知識從記憶到理解

中考要考出知識的學習過程,看學生是否經歷了知識形成過程,知識在學生身上是生長出來的,不是憑努力記憶下來的。學的過程反映教的過程,就要看你的教學讓學生記住知識還是理解知識。初中化學核心主干知識就是典型代表物及其性質,知識的理解就是建立物質知識間的關聯,①物質性質、性質實驗、實驗現象的關聯;②物質性質和物質用途的關聯;③物質轉化和元素組成的關聯;④物質收集和物質性質的關聯等等。當這些知識間的關聯建立起后,知識不再是孤立的、隔閡的,知識就變得關聯的、相干的,你中有我我中有你,通過典型代表物知識關聯的確立觸類旁通,促進學生知識由機械的記憶走向關聯的理解。

3.如何讓“關聯”從具體到概括

典型代表物及其性質都是具體而明確的,如氧氣密度比空氣略大;它們知識間的關聯也是具體而明確的,氧氣可以用向上排空氣法收集因為氧氣密度比空氣略大,這些知識及其關聯只能進行氧氣的問題解決,這樣的知識及其關聯有非常明顯的局限性,限制了學生的思維廣度和深度。我們由具體性關聯走向概括性關聯,氣體不僅有氧氣,排氣法不僅有向上排氣法還有向下排氣法.氣體排氣法的確定是空氣密度和氣體密度比較的結果,這樣拋開知識間的具體關聯走向排氣法和氣體密度的概括關聯,拓展知識及其關聯實踐運用的廣度和深度,學生思維的廣度和深度得以延展。同時,從具體的知識及其關聯抽提出一般性思路和方法,更具有遷移性和拓展性。我們通過教學方式的變革促進學生學習方式轉變,由具體性關聯轉向概括性關聯,這樣就會提高學生實踐運用、創新遷移的能力,有利于學生化學學科核心素養的發展,尤其是“證據推理和模型認知”核心素養的發展。

參考文獻

[1]王磊,魏銳,胡久華等.項目學習實驗教材化學九年級(上、下冊)[M].太原:山西教育出版社,2018.

[2] 中華人民共和國教育部.義務教育化學課程標準(2011年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2012.