基于培養學生創新意識的復習教學

崔云

摘要:本節課以碳酸鹽的形成與轉化為主線,將酸堿鹽的相關性質,在化學啟蒙的基礎內容上,進行了系統的整合,讓學生在以碳酸鹽為具體物質主線的復習課中,形成了有關酸堿鹽認知系統的再構建。利用數字化實驗讓教學內容由宏觀到微觀、由定性到定量,使微觀粒子可見,由數據引發思考,從而增強學生的創新意識,提高學生的實踐能力,培養實事求是、嚴謹認真的科學態度,養成交流與合作的良好習慣。

關鍵詞:專題復習;數字化實驗;創新意識

文章編號:1008-0546(2022)07-0077-03中圖分類號:G632.41文獻標識碼:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2022.07.019

一、案例背景

《義務教育化學課程標準(2011年版)》的課程理念,是以提高學生的科學素養為主旨,增進對科學探究的理解、發展科學探究能力。本課題所涉及的教學標準主要還有:認識常見酸堿的主要性質和用途;了解純堿、小蘇打、碳酸鈣等鹽在日常生活中的用途;認識物質的多樣性;形成“化學變化過程中元素不變”的觀念;初步形成“在一定條件下物質可以轉化”的觀念;認識定量研究對于化學科學發展的重大作用;學習運用多種手段對物質及其變化進行觀察;初步學習通過比較、分類、歸納、概括等方法逐步建立知識之間的聯系等。科學探究學習目標的實現,必須讓學生親身經歷豐富的探究活動[1]。因此,必須克服復習階段學生僅注重刷題,忽略了科學探究能力的養成與發展,淡化了認知體系建構與發展的錯誤傾向。初中化學復習的時間是比較短暫的,因此復習內容必須要有針對性,即要是學生易錯、易疏忽的基礎內容,也要是中考改革的熱點和重點,更要能夠有利于持續發展學生的化學核心素養,培養學生的創新意識。

人教版《義務教育教科書·化學》九年級上、下冊中,有關碳酸鹽的內容幾乎涵蓋始終。從第一單元課題 1中的“石灰石與鹽酸反應”的化學變化實驗起,到第十二單元課題2的補鈣內容,所有單元都有碳酸鹽的“蹤影”。其中第六單元、第十一單元相對集中,先后呈現了碳酸鹽的運用與形成、碳酸鹽的基礎化學性質與轉化等內容[2]。

《南京市中考指導書·化學》中,先后收集了若干道有關碳酸鹽內容的探究型試題。所以,本節課主要探究的是碳酸鹽的形成與轉化。但是,初中階段對于這部分的學習與研究是啟蒙的基礎內容,高中會有更深入的學習,因而決定課題為:“初探碳酸鹽的形成與轉化”。

在硬件方面,利用焦點智慧課堂軟件和數字化實驗設備這些現代化技術教學可以更直觀、更深化地開展本節課的教學內容。

二、案例內容

1.教學目標

(1)通過復習碳酸鹽的性質,初步構建碳酸鹽形成與轉化的知識網絡。

(2)通過對實驗的觀察、分析、討論,體驗問題解決的快樂,進一步激發學習化學的濃厚興趣和強烈的探究欲望。

(3)通過數字化實驗從微觀角度分析原因和得出結論,從而形成化學學科思維和創新意識。

2.教學重、難點

教學重點:初步構建碳酸鹽形成與轉化的知識網絡。

教學難點:從微觀角度分析原因和得出結論。

3.教學準備

焦點智慧課堂軟件、威尼爾數字化實驗設備、演示實驗、分組實驗。

4.教學過程設計及解析

【活動一】碳酸鹽的形成

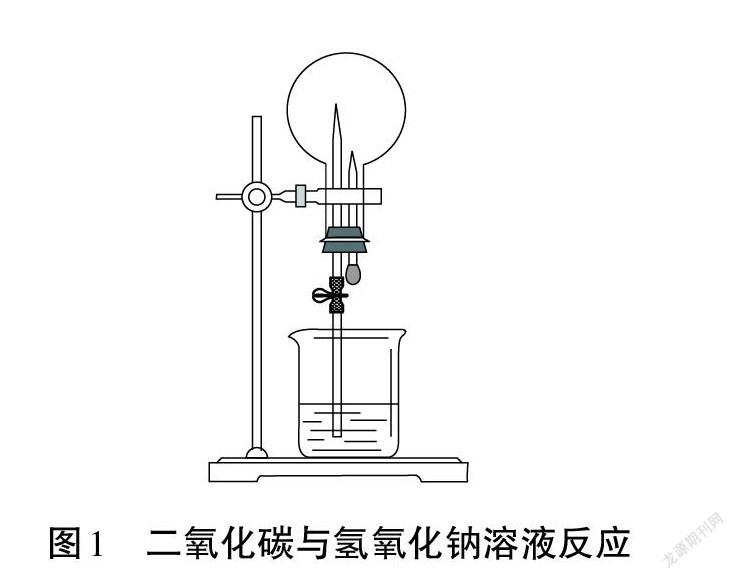

演示實驗:如圖1 所示,圓底燒瓶中裝滿二氧化碳,將膠頭滴管中氫氧化鈉濃溶液擠入燒瓶中,形成噴泉。

提問:CO2和 NaOH 發生了反應嗎?將反應后的溶液分給學生,讓學生設計實驗驗證反應生成了 Na2CO3并完成表1。教師使用焦點智慧課堂實時錄制視頻。

設計意圖:在學生的已有知識體系中,已經知道二氧化碳與氫氧化鈉反應生成碳酸鈉,但是實驗沒有明顯現象,就要設計實驗證明反應生成了碳酸鹽,所運用的知識還是酸堿鹽的化學性質,學生設計的實驗中選用的試劑主要是利用H+、Ca2+、Ba2+檢驗反應生成了碳酸鈉。這要求學生在腦海中形成酸堿鹽知識網絡,是學生能力的體現,也幫助學生整合知識系統。利用視頻實時錄制,為課堂后續教學積累了素材。

【教學效果】噴泉實驗對學生視覺產生了刺激,也增強了科學探究的興趣和欲望,學生積極參與討論和分組實驗。

【交流討論】視頻播放,分組實驗中某同學在往碳酸鈉溶液中逐滴滴加稀鹽酸時,一開始沒有氣泡產生,為什么會出現這樣的情況?

為探究原因,教師利用數字化傳感器測定滴加鹽酸過程中,溶液的pH和CO2濃度的變化,曲線變化(見圖2)。根據圖2呈現的曲線,學生討論分析沒有產生氣泡的原因。

設計意圖:利用滴數傳感器、pH 傳感器、二氧化碳傳感器測定向碳酸鈉溶液中定量、勻速地滴加稀鹽酸過程中溶液pH和裝置中二氧化碳的變化。從具體的數據曲線分析滴加到碳酸鈉溶液中的鹽酸先是用來調節溶液的酸堿度,開始滴加稀鹽酸時溶液pH 在減小,但是二氧化碳濃度沒有增加,引導學生意識到化學反應已經發生,但是沒有二氧化碳生成。繼續滴加稀鹽酸開始大量產生二氧化碳,引導學生思考反應是分步進行的。為了讓學生深入理解反應本質,再以2017年南京中考題作為練習。此環節的設計是在學生分組實驗基礎上,由實驗產生的宏觀現象引發對微觀本質的探究;再由數字化實驗從定性到定量進行分析,加深了學生對知識的認知,鍛煉了學生探究問題的能力,培養了學生的創新意識。

【教學效果】第一個問題拋出時,課堂瞬間安靜,學生第一次在實驗中發現了這個問題,完全沒有思考的方向,當把溶液中pH變化曲線和CO2濃度變化曲線呈現出來,并標注幾個重要的點,有一些學生發現了大量產生CO2和溶液pH 的關系,并積極地發表自己的觀點。再面對2017年南京中考題時,有一部分同學有了明確的思路,剩下來的同學該怎么辦呢?借助動畫將兩幅圖片重合,再來標注其中關鍵的點,再以小組討論的形式,生生互動,解決教學的難點。

【活動二】碳酸鹽的相互轉化

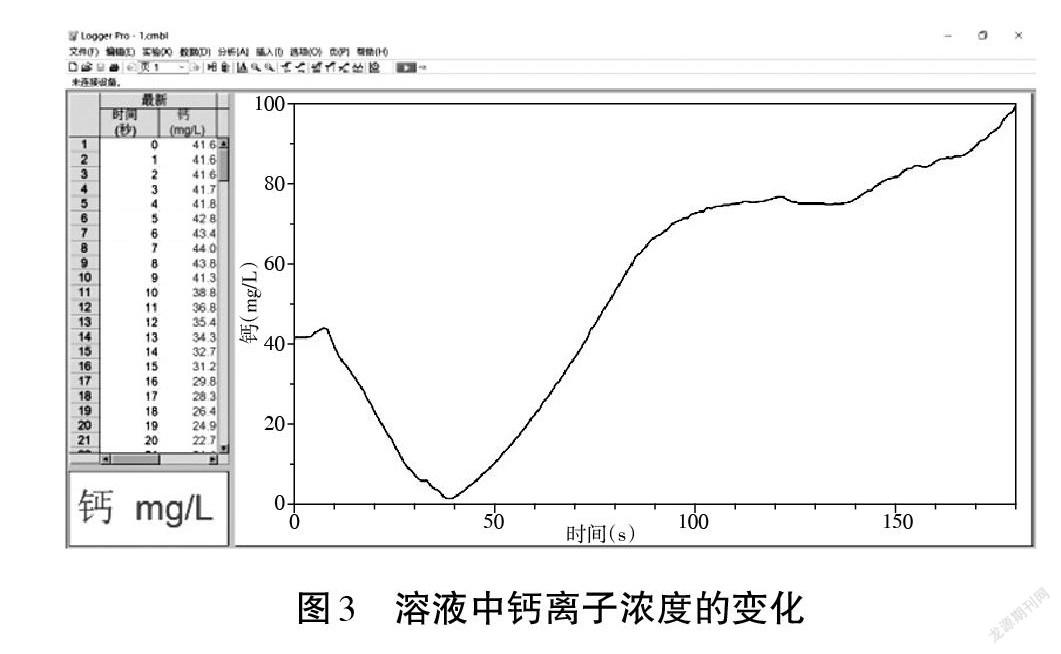

演示實驗:1.向澄清的石灰水中持續通入二氧化碳并利用 Ca2+傳感器測定溶液中鈣離子濃度(見圖3),觀察燒杯中的現象及鈣離子濃度的曲線變化。

2.取變澄清的溶液于試管中,加熱,觀察現象。

設計意圖:向澄清石灰水中通入過量的二氧化碳,從宏觀的實驗現象可以看出溶液先渾濁后澄清,溶液為什么會澄清呢?利用數字化實驗測定溶液中 Ca2+濃度的變化,就能從微粒的角度認識本質:CaCO3幾乎不溶于水,Ca(HCO3)2可溶,以及 CaCO3在酸性條件下轉化為 Ca(HCO3)2,加熱后 Ca(HCO3)2又可以轉化為 CaCO3,將碳酸鹽和碳酸氫鹽之間的相互轉化形成系統并完善。

【教學效果】對于曲線降到最低點的時候,結合燒杯中溶液變化的現象,學生很快就解釋出原因并寫出方程式。當曲線再次上升的時候,此時溶液依舊是渾濁的,一段時間后慢慢變澄清,Ca2+濃度也變得越來越大,學生可以分析出不溶于水的 CaCO3轉化成了可溶的 Ca(HCO3)2。從微觀本質進行探究,依據實驗事實分析、討論,從而解決問題,這個環節的設計也將培養學生核心素養滲透在了教學中。

【總結梳理】從微粒的角度梳理碳酸鹽的形成與轉化(見圖4)。

三、教學反思

本節課的教學中用到了威尼爾數字化實驗和焦點智慧課堂,利用“互聯網+”的先進教學手段,融入了化學學科核心素養,特別在養成學生的基本技能和關鍵能力方面,獲得了有益且有成效的嘗試。初中化學專題復習課既要有針對性,也要形成一定的知識體系。本節課以碳酸鹽的形成與轉化為主線,將酸堿鹽的相關性質,在化學啟蒙的基礎內容上,進行了系統的整合,讓學生在以碳酸鹽為具體物質主線的復習課中,形成了有關酸堿鹽認知系統的再構建。相關的演示實驗和分組實驗的教學,加深了學生對于鞏固并運用知識重要性的認識,也在復習課中增加了學生參與學習的興趣。

利用數字化實驗讓教學內容由宏觀到微觀、由定性到定量,使微觀粒子可見,由數據引發思考,從而增強學生的創新意識,提高學生的實踐能力,培養實事求是、嚴謹認真的科學態度,養成交流與合作的良好習慣。

參考文獻

[1] 中華人民共和國教育部.義務教育化學課程標準(2011年版)[S]. 北京:北京師范大學出版社,2012.

[2] 人民教育出版社,課程教材研究所,化學課程教材研究開發中心.義務教育教科書·化學(九年級上冊)[M]. 北京:人民教育出版社,2012.