反芻思維與自殺風險間的關系:一個有調節的中介模型

王中杰,劉翠靜,張 丹,王學振,彭 英

(鄭州大學教育學院,鄭州 450001)

一、問題的提出

自殺是一個全球性的心理健康問題,也是導致大學生非正常死亡的重要原因之一。近年來,自殺導致我國大學生死亡的比例高達47.2%,并呈逐年上升的趨勢〔1〕。自殺是多種因素復合作用的結果〔2〕。自殺認知理論認為,消極的認知因素能夠誘發自殺意念和自殺行為,是自殺風險的催化劑〔3〕。反芻思維作為一種消極的認知方式,會削弱個體解決問題的能力,導致個體不能冷靜理智地思考和處理問題,加速負性認知與消極情感之間的惡性循環,進而降低自殺意念的閾限,增加自殺風險的易感性〔4〕。

那么,反芻思維究竟是怎樣影響自殺風險的呢?研究發現,不良的認知方式能夠進一步誘發個體的焦慮、絕望〔5〕、抑郁〔6〕等消極情感體驗,使個體失去對當下和未來生活的期望,提高個體的絕望感水平〔7〕。而絕望又是導致自殺的重要危險因素〔8〕,處于絕望狀態的個體,其觀念和想法是消極和悲觀的,通常將自殺作為解決問題的唯一辦法〔9〕。總之,反芻思維的個體會夸大消極信息的影響,陷入對負性事件的重復關注和反復思考的漩渦,使內心產生強烈的無助感,進而處于較高的自殺風險之中。

自殺的緩沖假設理論認為,除了影響自殺行為的危險因素以外,還有一些保護因素能夠調節危險因素對于自殺的影響〔10〕。情緒調節自我效能感是個體基于對自身情緒調節能力的認識和評價而形成的自信感,既能直接作用于行為還能通過認知來調節個體的行為,進而對個體的心理健康產生影響〔11〕。個體在思維反芻時,往往思維意識較為狹隘,不斷思考產生消極情緒的原因及結果,而不進行積極的問題解決。然而情緒調節自我效能感作為自身一種較為穩定的、重要的內在認知資源,可以有效調節自身各種情緒,幫助個體更加積極地對待問題,采取高效的問題解決辦法〔12〕。情緒調節自我效能感水平高的個體即使進行反芻思維,也會將反芻思維視為一種積極策略,阻止不良情緒的蔓延,減少絕望感〔13〕。而情緒調節自我效能感水平低的個體則認為反芻思維是不可控的,對情緒管理失去信心,任由消極情緒發展,從而使個體的絕望感增加〔14〕。此外,高情緒調節自我效能感者可以更好地調節自身消極情緒,并降低個體的自殺行為概率〔15〕。

綜上所述,反芻思維、絕望、情緒調節自我效能感都是自殺風險的重要影響因素,那么這些因素在自殺風險中發揮著怎樣的作用呢?本研究以大學生為研究對象,擬構建一個有調節的中介模型,探討反芻思維對大學生自殺風險的影響作用,并考察絕望在反芻思維與自殺風險之間的中介作用以及情緒調節自我效能感的調節作用。通過對自殺風險內在影響機制的探討,不僅能夠為高校開展更具針對性、更準確的心理健康教育工作提供理論支撐,還可以為大學生自殺風險的預防與干預工作提供依據。

二、研究方法

(一)研究對象

采用方便取樣,對河南省鄭州市某大學的學生開展問卷調查,共發放問卷707份,回收有效問卷638份,問卷有效率為90.24%。其中大一學生89名,大二學生105名,大三學生161名,大四學生283名;男生230名,女生408名;城鎮生源223名,農村生源415名。

(二)研究工具

1.反芻思維量表

反芻思維量表由Nolen-Hoeksema于1991年編制,本研究采用韓秀和楊宏飛于2009年修訂的中文版量表〔16〕。該量表共有22個項目,包含3個因子:癥狀反芻、反省深思、強迫思考,每個條目按1-4級評分,總分越高表示個體的反芻思維越嚴重。本研究中該量表的內部一致性系數為0.93。

2.貝克絕望量表

貝克絕望量表由Beck等于1974年編制〔17〕。該量表共有20個項目。采用0,1計分,總分范圍0~20分,總分越高表明絕望程度越高。按得分多少可評估個體的絕望程度:0~3分正常,4~8分輕度絕望,9~14分中度絕望,大于14分重度絕望。本研究中該量表的內部一致性系數為0.85。

3.情緒調節自我效能感量表

情緒調節自我效能感量表由Caprara G.V.于2008年編制,本研究使用文書鋒等于2009年修訂的中文版量表〔18〕。該量表共有12個項目,其中包含3個維度:表達積極情緒效能感、調節沮喪/痛苦效能感、調節生氣/憤怒效能感,每個條目按1-5級評分,得分越高表明自我的情緒調節效能感水平越高。本研究中該量表的內部一致性系數為0.88。

4.自殺行為問卷-修訂版

自殺行為問卷-修訂版由Osman等編制,本研究采用趙久波于2006年修訂的自殺行為問卷-修訂版的中文版〔19〕。該問卷共有4個項目,分別用來測量個體一生的自殺意念以及一年內的自殺意念、自殺威脅性和未來自殺的可能性。總分范圍3~18分,分數越高,自殺風險越高。該量表中文版的Cronbach’sα系數為0.75〔20〕。本研究中該問卷的內部一致性系數為0.76。

(三)數據處理

使用SPSS21.0軟件對數據進行整理和分析,統計方法包括獨立樣本t檢驗、單因素方差分析、相關分析、Bootstrap中介效應檢驗以及有調節的中介效應檢驗。

三、結果與分析

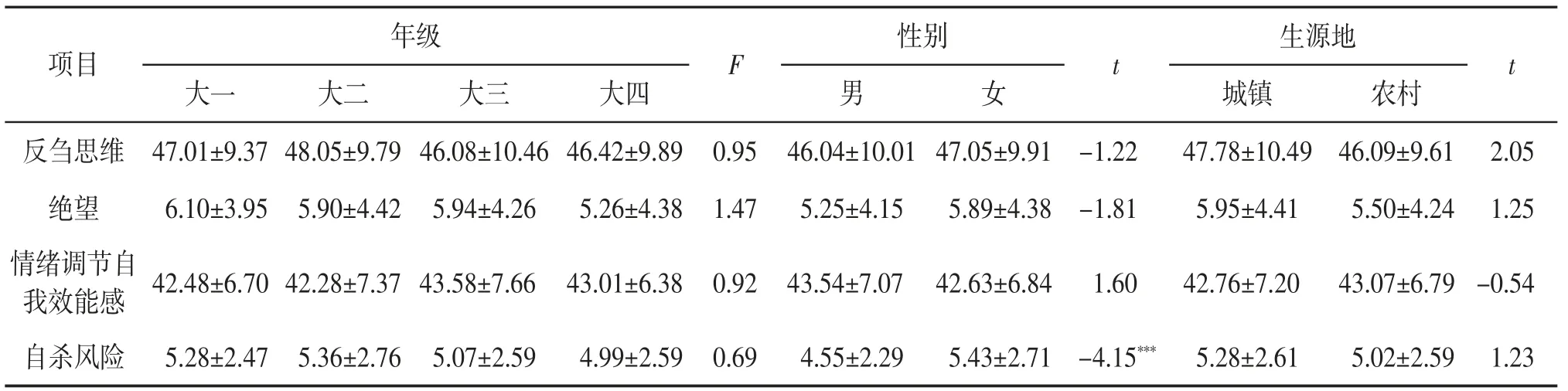

(一)大學生在反芻思維、絕望、情緒調節自我效能感和自殺風險上的特征分析

本研究的結果顯示,在年級和生源地方面,反芻思維、絕望、情緒調節自我效能感和自殺得分均不存在顯著差異(P>0.05),男、女生在自殺風險得分上存在顯著差異(t=-4.15,P<0.001),且女生的自殺風險得分高于男生(見表1)。

表1 不同人口學特征大學生各變量得分比較(M±SD)

(二)大學生反芻思維、絕望、情緒調節自我效能感與自殺風險的相關分析

對大學生反芻思維、絕望、情緒調節自我效能感與自殺風險進行相關分析(見表2)。結果顯示,反芻思維、絕望、自殺風險兩兩正相關(P<0.01),且均與情緒調節自我效能感負相關(P<0.01)。

表2 反芻思維、絕望、情緒調節自我效能感與自殺風險的相關分析

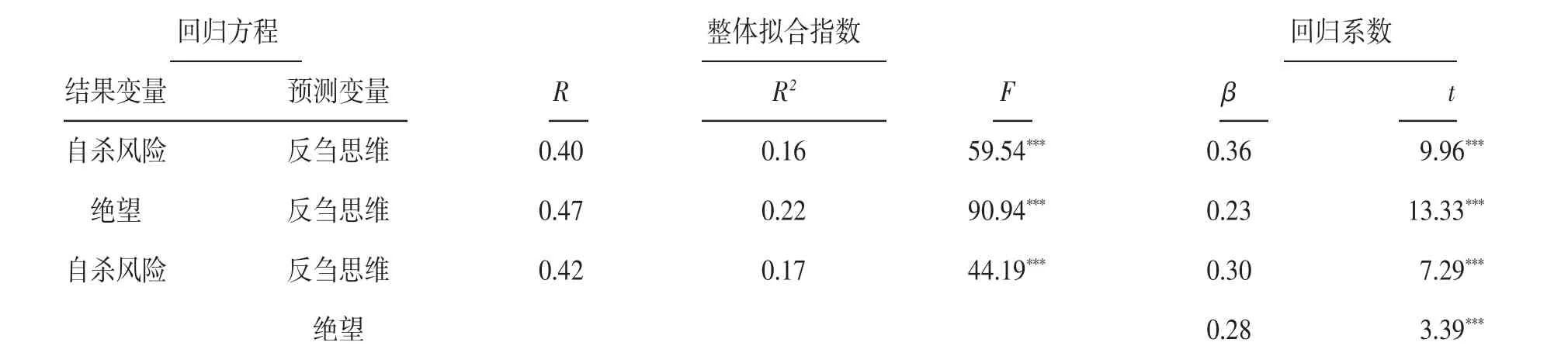

(三)絕望對反芻思維與自殺風險關系的中介作用

將所有變量做標準化處理,使用Hayes〔21〕的SPSS宏程序PROCESS,采用模型4分析絕望在反芻思維與自殺風險之間的中介作用(見表3)。反芻思維對自殺風險的直接預測作用顯著(β=0.36,P<0.001);且當納入絕望后,該直接作用仍然顯著(β=0.30,P<0.001),反芻思維顯著正向預測絕望(β=0.23,P<0.001),絕望顯著正向預測自殺風險(β=0.28,P<0.001)。此外,采用多步中介變量的檢驗方法,樣本量選擇5 000,在95%置信區間下進行Bootstrap中介變量檢驗。數據結果表明“反芻思維→絕望→自殺風險”的中介檢驗的結果沒有包含0(LLCI=0.02,ULCI=0.11),表明絕望的中介效應顯著,且中介效應大小為0.06。

表3 絕望對反芻思維與自殺風險關系的中介作用

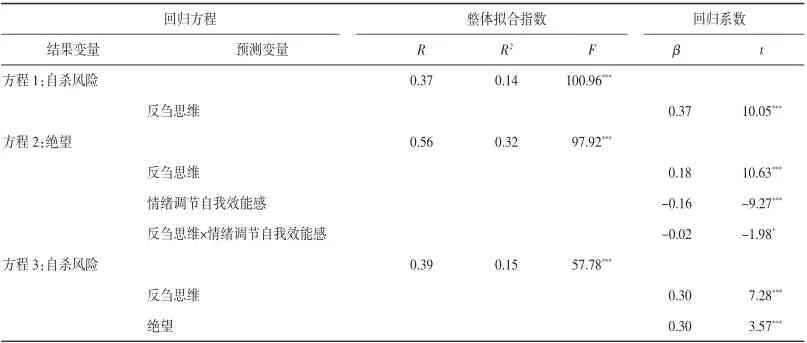

(四)反芻思維對自殺風險有調節的中介效應檢驗

使用Hayes〔21〕的SPSS宏程序PROCESS,采用模型7檢驗該有調節的中介模型。先把所有的變量進行標準化處理,以反芻思維為自變量、絕望為中介變量、情緒調節自我效能感為調節變量、自殺風險為因變量進行檢驗。方程1中,反芻思維對自殺風險具有正向預測作用(β=0.37,t=10.05,P<0.001);方程2中,反芻思維對絕望具有正向預測作用(β=0.18,t=10.63,P<0.001);方程3中,絕望對自殺風險具有正向預測作用(β=0.30,t=3.57,P<0.001),且反芻思維對自殺風險具有正向預測作用(β=0.30,t=7.28,P<0.001),表明絕望在反芻思維與自殺風險之間起部分中介作用;方程2中,反芻思維與情緒調節自我效能感的交互項對絕望具有負向預測作用(β=-0.02,t=-1.98,P<0.05),即情緒調節自我效能感對反芻思維與自殺風險的關系具有調節作用。由此,反芻思維、絕望、情緒調節自我效能感和自殺風險4個變量構成了一個有調節的中介模型,且調節效應發生在中介作用前半段(見表4)。

表4 有調節的中介效應檢驗

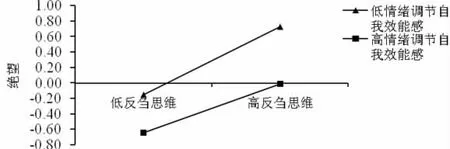

為了進一步了解情緒調節自我效能感如何調節反芻思維對絕望的影響,將情緒調節自我效能感按照正負一個標準差進行高低分組。分別對高低情緒調節自我效能感被試群體進行簡單斜率檢驗。結果顯示,在情緒調節自我效能感水平較高時,反芻思維正向預測絕望,且有統計學意義(βsimple=0.32,t=7.55,P<0.001);在情緒調節自我效能感水平較低時,反芻思維仍能正向預測絕望,且有統計學意義,但預測作用較大(βsimple=0.44,t=11.19,P<0.001)。也就是說,反芻思維通過絕望對自殺風險的影響隨情緒調節自我效能感水平的降低而增大(見圖1)。

圖1 情緒調節自我效能感在反芻思維和絕望之間的調節作用

四、討論

(一)大學生自殺風險的狀況分析

本研究發現,男、女生的自殺風險存在顯著差異,女大學生的自殺風險高于男大學生,與國內大多數研究〔22-23〕結果一致。這可能是由于在中國社會背景下,女大學生面臨更多壓力,對生活中的細節也比較敏感,更容易產生心理負擔和壓抑的情緒,使自殺風險增高。

(二)大學生反芻思維、絕望、情緒調節自我效能感與自殺風險的相關分析

研究結果表明,反芻思維、絕望與自殺風險呈顯著正相關,這說明反芻思維和絕望都會影響大學生的自殺風險。高反芻思維的個體易過度沉浸在消極場景以及情緒中,加重消極信息對個體的影響,從而使個體長時間處于消極情緒狀態,使持續的消極情緒循環,從而增強個體的自殺風險。高絕望感的個體對一切事物都持有消極的觀念,喪失對未來的希望,從而可能直接導致自殺風險。

結果表明,情緒調節自我效能感與反芻思維、絕望、自殺風險呈顯著負相關,這說明情緒調節自我效能感作為一個保護因素,可以緩沖反芻思維和絕望對自殺風險的影響。情緒調節自我效能感高的個體可以控制自己的思維方式,進一步發展解決問題的思維,減少不良情緒的擴大和惡性循環,進而減少個體的絕望感,促進個體的心理健康水平,最終降低個體的自殺風險。

(三)絕望在反芻思維與自殺風險之間的中介作用

經過中介效應檢驗發現,反芻思維可以直接影響自殺風險,還可以通過絕望間接影響自殺風險,這與以往的研究〔5〕結果一致。高反芻思維的個體在面對負性生活事件或困難時,容易將自身與外界世界隔離,他們只是反復思考事件和消極情緒本身,而不積極尋求解決問題的方法,使自身陷入悲傷情緒中無法自拔,因此感受到更多的絕望感。而當這種絕望感到達一定程度時,個體會對現在和未來失去信心,喪失活下去的欲望,認為自殺才是解脫的唯一出路。本研究認為反芻思維會影響個體的絕望感進而影響個體的自殺風險,這也符合自殺的認知理論。相對于其他群體來說,大學生面臨著學業、人際關系、工作等未來發展的各方面壓力,所以體驗到的絕望感可能會較高,需要加以更多關注。因此,高校以及心理健康教育相關工作者,不僅可以通過降低大學生的反芻思維水平來降低自殺風險,還可以從減少大學生的絕望感入手,通過培養他們積極的生活態度,來降低大學生的自殺風險。

(四)反芻思維對自殺風險有調節的中介效應檢驗

本研究發現,情緒調節自我效能感調節了反芻思維通過絕望對自殺風險影響的中介過程,情緒調節自我效能感對反芻思維與絕望之間的關系具有調節作用。因此,反芻思維對自殺風險的影響是有調節的中介效應,高水平的情緒調節自我效能感是自殺風險的保護因素。以往研究表明,情緒調節自我效能感作為一種穩定的內在資源,不僅能影響個體的自殺風險,其水平的高低還會影響個體的情緒體驗〔24〕。本研究結果顯示,情緒調節自我效能感對反芻思維與自殺風險的關系有緩沖作用,可以在一定程度上緩解反芻思維帶來的不良后果。具體來說,與高情緒調節自我效能感的大學生相比,低情緒調節自我效能感的大學生較為抑制自己內心的情緒,深陷于消極情緒中進而產生絕望感,導致自殺風險的提高。而高情緒調節自我效能感的個體可以很好地利用這一穩定的認知資源來應對反芻思維帶來的消極情緒,有效調節自身的情緒狀態,較少產生絕望感,進而使自殺風險降低。

本研究結果對于有效降低大學生自殺風險有一定的指導意義。高校相關工作人員在對大學生自殺進行預防和干預時,除了通過降低絕望水平來減少反芻思維水平高的大學生的自殺風險,還可以從提高大學生的情緒調節自我效能感方面入手,幫助他們培養正確的情緒調節策略,提高自身情緒調節能力,從而最終減少自殺事件的出現。

本研究的結果表明:①女大學生的自殺風險得分高于男大學生;②自殺風險、反芻思維、絕望兩兩正相關,且均與情緒調節自我效能感負相關;③絕望在反芻思維與自殺風險間起部分中介作用;④反芻思維與絕望的關系(即中介效應的前半路徑)受到情緒調節自我效能感的調節,即情緒調節自我效能感能緩沖反芻思維對絕望的影響,從而降低自殺風險。