定向動機流理論視角下轉專業英語師范生的外語學習動機變化個案研究

朱 坪 楊春紅

引言

動機(Motivation)是一種心理傾向或內部驅動力,其作用在于激發外語學習的原始動力并為后續的學習提供可持續的動力(D?rnyei 1994)。外語學習動機是影響外語學習者學習效果的重要因素之一。國外有關外語學習動機的研究起源于20 世紀50 年代,1959 年,蘭伯特(Lambert)和加德納(Gardner)兩位學者合作發表的《二語習得動機變量》一文標志著二語學習動機研究的開始,此后學界從社會心理學、過程、認知、動態系統理論等視角出發研究學習動機。繆爾和德爾涅伊(Muir & D?rnyei 2013)率先提出“定向動機流”的概念,從此定向動機流(Directed Motivational Currents,簡稱DMCs)理論便成為二語動機研究領域比較新的研究視角。這一研究視角從動態的角度出發,注重研究學習動機的過程性,彌補了二語動機研究的不足,能夠較系統、全面地反映二語學習動機的變化。之所以以轉專業學生為研究對象,是因為這一群體具有特殊性。學生由于調劑和入學前對專業的理解偏差,加之入學后受學習興趣、投入水平、專業認知、學習氛圍、就業方向等的影響選擇轉專業(熊艷青、徐丹,等2019)。轉專業之后,學生的學習動機會發生一定程度的改變。目前學界在外語學習動機研究領域對轉專業英語師范生這一群體關注較少,為了彌補這一不足,本研究以轉專業英語師范生為研究對象,以定向動機流為理論視角,對外語學習動機變化進行個案探究。

一、定向動機流研究現狀

自繆爾和德爾涅伊提出“定向動機流”的概念后,德爾涅伊與繆爾、易卜拉欣(Ibrahim)、亨利(Henry)更深入地探討了定向動機流的干預性框架和動機流的復雜動態系統及路徑問題(D?rnyei&Muir,et al.2014;D?rnyei & Ibrahim,et al.2015;D?rnyei &Henry,et al.2016)。近年來,國外部分學者已經通過定向動機流視角進行了實證研究,以質性研究方法為主,研究定向動機流的要素。易卜拉欣(2016)通過訪談研究了本科生的積極情感在長期二語環境中的影響。努羅拉·扎里納巴迪和曼蘇爾·塔瓦科利(Nourollah Zarrinabadi & Mansoor Tavakoli 2017)調查了伊朗英語教師培訓生中是否存在定向動機流現象,以了解參與者的經歷中能否觀察到定向動機流的主要要素,確定了兩名研究對象中的確存在定向動機流現象,且都具備定向動機流的三個關鍵要素,即目標/愿景導向、促進結構和積極情感。還有研究者對定向動機流的核心特征進行了探索。阿蘭扎祖·加西亞—皮納爾(Aránzazu García-Pinar 2020)利用訪談和干預后開放式問卷調查,探討了4 名工科本科生在準備作為英語課程的小組課堂陳述過程中的定向動機流核心特征的存在。

國內對定向動機流的研究相對較晚,且大多在國外研究的基礎上進行,從最初的理論研究到后來基于多群體、多方法的實證研究。國內有部分研究者對定向動機流進行了理論探索。常海潮(2016)對定向動機流的概念、維度、應用等進行評析,并指出其研究的局限性。劉國兵、許文晗(2018)從理論構建和應用路徑兩個方面對定向動機流進行了詳細闡述。根據研究者有限的文獻檢索,國內從定向動機流的視角出發進行學習動機的實證研究,以質性研究為主,研究方向以動機變化機制和動機特征為主。常海潮(2017)通過兩階段回溯性訪談,采用軌跡等效建模法探究10 名英語專業研究生大學本科4 年學習動機變化機制。端義鐳(2020)以3 名英語專業大學生為研究對象,通過回溯性訪談、學習日志和動機水平變化軌跡圖,從二語自我導向與定向動機流的互動、重要他者的作用和學習者的情感狀態三個方面分析定向動機流的特征。常海潮(2021)以定向動機流為理論框架,采用量化研究法對98名大學生的英語學習動機進行了為期兩個學期的多維度考查。

目前國內有關定向動機流的研究雖然已有一定的進展,但是存在研究方法、研究視角和研究對象相對單一的問題,量化研究的數量較少,研究對象以本科生和理科生為主,一些特殊群體如轉專業英語師范生的研究數量嚴重不足。因此,未來的研究方向要多看準研究領域的不足,并進行補充和完善。

二、定向動機流理論框架

有研究者將動機比作灣流,認為定向動機流力量強大且持續時間長。作為一個新的理論視角,目前學界尚未有明確的概念界定,為此,我國研究者常海潮(2016)結合其內容維度,暫且將定向動機流界定為:“以清晰目標或愿景為方向,以行為結構為路徑,以慣常行為的完成即短期目標的實現為支撐點,能夠引發和支持長期行為的強大驅動力。”定向動機流的主要維度有四個方面:目標/愿景定向性(Goal/Vision Orientedness,簡稱GVO)、參與者擁有意識(Participant Ownership,簡稱PO)、積極情感(Positive Emotionality,簡稱PE)、跳躍式促成性結構(Salient and Facilitative Structure,簡稱SFS)。

目標/愿景定向性指學習者的學習動機有方向、有目標,其運行過程并非隨機,而是遵循既定的運行軌跡,在目標或愿景的引領下前進。

參與者擁有意識,顧名思義,指學習者能夠清晰地掌握自己的學習動態,有明確的愿景或目標。其必要條件在于學習者能夠清晰地認識到學習行為的重要性,對學習內容的難度有一定的把握,且有信心實現學習目標或愿景。

積極情感貫穿于整個動機流運行過程,它不只是一種情緒,還可以不斷激勵學習者為實現最終目標而不斷努力,甚至可以在他們感到疲憊時給其心靈帶來撫慰。

跳躍式促成性結構是定向動機流的路徑,在動機流運行過程中發揮重要作用。跳躍式促成性結構包含三個方面內容:(1)英語學習的起始狀態。學習者出于何種目的啟動學習動機和行為對定向動機流的啟動具有重要作用,它屬于動機流的發動系統。(2)短期目標的實現。短期目標又名子目標,是學習者為了實現最終目標而設立的。學習者的動機行為以短期目標的形式實現,短期目標的實現能促進后續行為的發生。(3)慣常學習行為。短期目標的實現能堅定學習者的學習信心,并重復之前的學習行為,達成更進一步的學習目標,使動機流成為“動機自動駕駛儀(Motivational Autopilot)”(D ?rnyei&Ibrahim,et al.2015)。此時,學習者的動機行為不再受個人情感的控制。

三、研究設計

(一)研究問題

本研究具體回答以下4 個問題:

1.轉專業英語師范生的外語學習動機變化具有什么特征?

2.轉專業英語師范生的動機流具有怎樣的目標/愿景特征?

3.參與者擁有意識在轉專業英語師范生的外語學習動機變化中起怎樣的作用?

4.轉專業英語師范生的外語學習動機變化具有怎樣的跳躍式促成性結構?

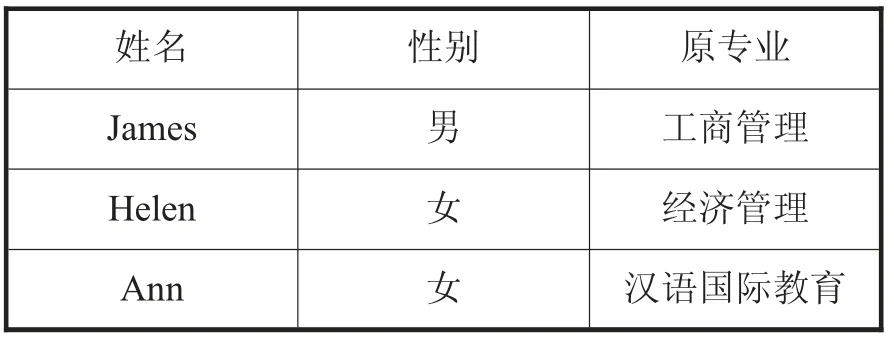

(二)研究對象

本研究選取某雙一流高校轉到英語師范專業的3 名準大三學生為研究對象。他們經歷了大一到大二兩個完全不同的學習環境,此時最能感受到學習動機的變化,因此能為本研究提供最大信息量。3名研究對象的基本信息見下表:

姓名 性別 原專業James 男 工商管理Helen 女 經濟管理Ann 女 漢語國際教育

(三)研究過程與數據處理

本研究采用質性研究方法中的個案研究方法。本研究共分為三個階段進行:首先,收集、整理并分析3 名研究對象的半結構化訪談資料。訪談提綱圍繞研究對象的外語學習目標/愿景、動機流的啟動和外語動機變化等,基本包含動機流的四個主要維度。其次,研究對象根據自己大一到大二四個學期(以下用“第一學期、第二學期、第三學期、第四學期”表示)的學習動機變化情況進行自我評估,并繪制外語學習動機變化軌跡圖。最后,研究者根據之前收集的半結構化訪談資料和外語學習動機變化軌跡圖對研究對象進行一次深度訪談。訪談開始前要求研究對象針對個人繪制的動機變化軌跡圖進行1—2 分鐘的原因敘述,隨后研究者根據訪談提綱和研究對象的敘述進行訪談,并采用微信聊天的形式進行有效轉寫。在研究開始前,研究者向研究對象承諾訪談內容只供此次研究,對研究對象的身份信息均作保密處理。

本研究的數據主要來自動機變化軌跡圖和兩次訪談。外語學習動機變化軌跡圖主要采用關鍵節點分析法。經研究者反復閱讀訪談資料后,根據定向動機流的四個主要維度劃分類別,對3 個研究對象的訪談數據進行主題分類,作適當比較,并利用主題分析法對數據進行分析,最后進行價值呈現。

四、研究結果與討論

(一)外語學習動機變化

為了更好地了解轉專業英語師范生外語學習動機強度變化的過程和原因,研究者收集了3 名研究對象的外語學習動機變化軌跡圖(見下圖)。

外語學習動機變化軌跡圖

從上圖可以看出,3 名研究對象的動機變化各不相同,其中詹姆斯(James)的學習動機相對穩定,呈持續上升的態勢,但是從起點來看,其外語學習動機在第一學期較低。從研究者的訪談資料中得知,詹姆斯在第一學期出于“證書型動機”去學習英語,且由于高考英語成績較高,有所放松。詹姆斯在第二學期的外語學習動機強度提升,原因在于堅定了轉專業的決心,加上需要準備轉專業考試,因此努力地學習英語。第三學期是詹姆斯轉專業成功后的第一學期,“轉到新專業之后發現自己和班上同學差異很大,還要補很多的課,感覺自己跟新生一樣,因此學習動機上升得很快”。從詹姆斯的敘述中可以看出,壓力是激發動機流的重要因素。在轉專業壓力的驅動下,學習者更能集中精力學習外語。第四學期詹姆斯的外語學習動機強度平穩上升,之所以上升,是因為課程量的增多及英語專業四級考試迫在眉睫。他雖然表示壓力很大,對英語學習產生了些許厭倦,但是在目標的驅動下,仍然堅持學習英語。這一點說明持續強烈的動機流在運行過程中會受到多種因素的影響,這些因素可能來自外部環境,也可能來自學習者自身。

海倫(Helen)和安(Ann)的外語學習動機強度在第二學期具有顯著差異,說明第二學期是兩人學習動機變化的一個重要轉折點。從訪談資料中得知,海倫表示“第二學期要準備轉專業是原因之一,另一個重要原因是興趣使然,再加上第一學期的英語學習時間不太充足,想多學點兒,有點兒久旱逢甘霖的感覺”。可以看出,海倫的融入型動機相對明顯,驅動著其外語學習動機強度達到最高。安在第二學期外語學習動機強度較低是因為第一學期的學習成績尚可,所以有所懈怠。在第三學期和第四學期,海倫和安的外語學習動機強度呈明顯上升態勢,“到了新專業之后,要重新適應新的學習要求,目的性和積極性提高了很多”。安表示“未來的職業規劃使得自己學習更積極,也更有動力”。

(二)定向動機流的主要維度

在訪談過程中發現,詹姆斯的愿景并不是那么明確,之所以選擇轉專業,主要是因為對原專業的就業方向感到茫然及對專業對口的偏好。綜合考慮職業規劃和個人興趣后,詹姆斯選擇轉到英語師范專業。海倫和安的目標則比較明確,海倫表示“喜歡英語,主要的職業規劃是當一名英語教師”;安表示“我的父母非常希望我能夠轉到英語師范專業,當一名在編的英語教師”。明確的目標導向為學習者規劃好了行動路徑,并驅動著他們保持持續增長的動機流,向最終的目標/愿景前進。

關于學習者能否清晰地意識到自己的學習動態,在訪談中,研究者發現他們基本能根據自己的學習狀態進行適當的調節和疏解。例如,海倫說:“狀態不好的話,會根據不同的原因‘對癥下藥’;學習動力不足時,會觀看一些激勵視頻。”這說明動機流的長期持續的流動需要學習者的自我意識和主觀能動性共同發揮作用。詹姆斯在轉專業前是為了考證才學習英語,在轉專業后認為“現在英語就是我的專業,學英語的動力非常足,加上自己的能力有限,更加要好好學習”。他雖然對自己的未來規劃不是非常明確,但是能清晰地認識到自己的現狀和學習目的,因此動機流比較強烈。

學習者在實現目標的過程中必然會經歷疲憊和乏味,此時參與者擁有意識就會向他們發送這一信號。學習者在接收信號后,在積極情感的幫助下進行調節,從而調整到好的學習狀態。積極情感能為動機流的運作提供動力。轉專業英語師范生在原專業學習時積極情感表現不明顯,轉專業后有了更明確的目標,積極情感才真正體現出來。因此,目標/愿景導向也是積極情感產生的前提條件。積極情感使得學習者個體在追求目標的過程中能夠產生幸福感(D?rnyei&Henry,et al.2016)。

研究者所調查的3 名轉專業英語師范生都有設置短期目標的習慣,而且都或多或少地存在慣常性行為。詹姆斯習慣在每次考試時系統安排每個子目標,“期末周時會根據考試時間的先后安排每門課的復習進度,每當結束了一門,就接著完成下一門的學習”。海倫的計劃性較強并能堅持自己的計劃,“每天都會背1—2 個list 單詞,練一練聽力,看一看美劇”。安在訪談中表示“我計劃在大三通過高中教師資格考試、Catti 三級筆試,雖然任務艱巨,但是我有信心”,其目標/愿景一直很明確,這促使其能清晰地知道自己的學習方向和每一個短期目標。明確的目標/愿景也給安帶來了希望和自信。每當完成一個短期目標,學習者就會為下一個新的子目標作準備。然而,有時隨著一個短期目標的實現,學習者會產生放松心理,此時會出現動機流減退(寧建庚、蔡金亭2019)。詹姆斯在訪談中說:“有的時候感覺突然沒了動力,如備考英語專業四級的時候,總感覺知識不充分。”海倫也表示:“有的時候學習很累,會想放松放松。”這說明雖然動機流的存在有時會伴隨消失,但是隨著學習者新目標的確立又會重新運行。

(三)討論

3 名轉專業英語師范生的動機變化軌跡運行各不相同,除了詹姆斯穩定增長,海倫和安的運行軌跡起伏波動,這一點與常海潮(2021)的觀點一致,說明定向動機流的運行軌跡是穩定與波動共存,這反映了定向動機流的復雜性。目標/愿景是定向動機流產生的前提條件,轉專業英語師范生的目標/愿景大多是成為一名英語教師,正如秦曉晴、文秋芳(2002)在研究大學生學習動機的內在結構時發現,目標導向對學生的學習動機行為具有明顯的影響作用。因此,轉專業英語師范生在追求目標的過程中注重提升自己的專業素養。積極情感在學習動機運行過程中更多起輔助作用,幫助學習者樹立信心。最后,研究者認為,參與者擁有意識這一維度的存在需要情境支持,學習目標和學習情境決定學習者的學習壓力,而學習壓力的程度決定學習者對自身學習情況的掌握程度,這一點還需要更多的研究驗證。

結語

研究發現,轉專業英語師范生的目標/愿景比較明確,第三學期后的學習動機更強烈,對目標/愿景的期望程度決定了學習者是否擁有完整的跳躍式促成性結構。本研究對轉專業英語師范生的外語學習動機變化進行了初步探究,期望為轉專業英語師范生的培養提供一定的借鑒。本研究還存在不足之處:一是研究樣本量不足,還有更多的特殊案例需要發掘;二是對研究對象的調查追蹤時長較短。同時,研究者建議,定向動機流視角下外語學習動機變化的研究除了質性研究,還應進行量化研究,且質性研究在挑選研究對象時應注重樣本的特殊性和代表性。