淮北市博物館館藏漢畫像石概覽

兀郁文 陳 偉

(淮北師范大學美術學院,安徽淮北 235026)

一、館藏漢畫像石的存量與展陳情況

淮北市漢畫像石出土發現的時間集中在2006年至2012年,后陸續征集到若干畫像石祠堂、石墓、石棺墓構件。截至2022年初,淮北市博物館共收集漢畫像石167件,用于室內外展示陳列105件,庫房臨時存放62件。室內外展陳的漢畫像石主要分布在3個區域:1處位于博物館一層1展區,共展示雕刻水平較高、地域代表性強的漢畫像石16件,代表性畫像石有“天上人間”“太尉府門(5件組合)”“持戟門吏”。其中“天上人間”(圖1),出土于淮北市電廠工地,作為淮北抱鼓石形漢畫像石,是迄今為止發現體積最大的抱鼓石壁石,從下往上可分為三個場景:車門出行,狩獵,西王母三種不同類型的畫面,因為兼具人間場景與神仙景象,故被稱為“天上人間”。1處位于博物館西圍墻內側,以展示長廊形式呈現,該處專門立有勒字“淮北漢畫像石”石碑1座,長廊南北長約78米,寬3.7米,共展出漢畫像石99件,其中88件被鑲嵌在墻面上,剩余的11件擺放圍墻對面的展架上。為增強展示的臨場感,博物館專門在展示長廊南端,遷移1處東漢時期磚石結構的多室墓葬,因為出土時殘缺,故做部分復原。這座東漢框架結構墓是目前國內較為少有的磚石結構框架墓,此舉增加了參觀者對漢畫像石墓的直觀感受性,該展區中,比較有代表性的漢畫像石有“雙龍穿壁”“羽人飼鳥”“懸壁圖”等,其中以剔地淺浮雕形式刻畫雙龍穿壁和柿蒂花的門楣石,在兩漢還是較為少見的。1處位于博物館一層庫房,存放62件漢畫像石。放置于庫房是鑒于對漢畫像石的保護,展覽空間的限制,考古空間動態化的改變以及博物館交流的需要,庫存漢畫像石多數刻畫為鋪首銜環、持戟門吏等圖式。博物館東南角的草坪所存放的殘損畫像石若干件以及淮北民間私人收藏漢畫像石與流入徐州等地的漢畫像石不計入本課題統計的漢畫像石總量。

圖1 天上人間(作者拍攝)

二、漢畫像石的內容與形式分類

(一)淮北市博物館館藏漢畫像石內容分類

第一類,描繪社會生活圖景。包括車馬出行、樓閣宴請、建鼓舞等,表現軍事戰爭題材的內容相對較少,說明兩漢時期,該地區社會安定、生活富足。淮北出土的大部分樓閣宴請題材漢畫像石,本意是為了展示閣樓內部所發生的場景,由于對空間理論的認知還處于尚未成熟的階段,畫工將樓宇的三維空間壓縮為二維維度時,弱化了透視,導致現代人第一視覺反應,宴請是發生在閣樓外。淮北漢畫像石樂舞類最常見的圖式為建鼓舞。建鼓舞一般為兩層,上層刻畫敲擊建鼓舞的舞者,下層刻畫陪同舞者伴奏的樂隊。淮北也有出土少量巾舞漢畫像石,舞者細腰長袖,舞動舞巾結合舞蹈動作來進行歌舞助興。建鼓舞、巾舞等歌舞,在漢代為民間主要娛樂方式。將建鼓舞刻畫于祠堂目的是用來代替實際樂舞,作為祭祀時的必要環節,達到取悅墓主人的目的。

第二類,描繪神仙祥瑞的漢畫像石。包括伏羲、女媧、西王母、九尾狐、三足金烏等具有浪漫主義色彩的圖式。其圖式是根據現實生活加上主觀想象所塑造的祥瑞形象,原型多出自《山海經》和《楚辭》。西王母是漢代人普遍崇拜的神仙,崇拜原因是因為西王母手上有不老藥,凡人若可以見到西王母,獲得到西王母青睞,就可能得到不老藥。所以淮北出土的漢畫像石多將西王母畫像刻畫于墓室,好像離西王母越近也就離長生不老越近,從對西王母的追捧程度可以看出對不死不滅的渴望。伏羲、女媧是上古神仙,法力高超。漢代人認為法力越強,保護墓主人的能力也就越強,將伏羲、女媧刻畫于石柱位置,可以有效起到辟邪作用,不受邪祟侵害。神仙祥瑞圖式除了表現漢代人對祥瑞的崇拜與熱衷,更重要的目的是為渴望仙人庇護,淮北墓葬石柱上的執戟門吏,也是為了起到保護墓主人安寧,不受外界干擾的作用,祈求辟邪與除災。

第三類,抽象的裝飾紋樣。包括近20多種紋樣,主要有菱形紋、水波紋、三角紋、連弧紋、懸壁紋、柿蒂紋等,多是作裝飾圖案對主體進行襯托。其中以淮北市博物館“太尉府門”為例,“太尉府門”畫像石為西漢到東漢時期產物,兩側各刻畫有一對子母漢闕圖式,中間以篆書刻寫“大尉府門”榜題,古代,“大”通“太”,太尉是官職名稱。這四個字是沿用秦朝官印“白文鑿印多有邊欄,并在其間加添十字界欄”方式刻畫,“太尉府門”筆畫盤曲增多,并向填滿空間的方向發展,與典型漢風格的白文流漢印相比,更符合秦朝篆刻方式。淮北出土的“太尉府門”因為沒有具體墓室形制作為鋪證,加之在張道陵的《老子想爾》中所記載,權過三官,可死而復生,飛升仙道。漢朝太尉位列三官,所以淮北出土的“太尉府門”究竟是實指墓主人太尉身份,還是特意用秦代的十字界欄篆刻方式代替漢代白文流篆刻方式,來迂回表達雖然沒有官至太尉,但是想飛升仙道的美好愿景,還需要深入分析。

(二)淮北市博物館館藏漢畫像石形式分類

其一,墓葬漢畫像石。這些墓葬大多體量不大,多是單室墓,基本呈現方式是前室后墓。單室墓大多由三部分組成:一塊門楣石,兩塊墓門石,兩塊門柱石組成。一扇墓門的畫面大多被分割分為兩部分。以“建初四年”(圖2)為例,下半部分多以鋪首銜環為主體,上半部分刻畫三足鳥、魚、羽人等圖式。雖然大多以鋪首銜環為畫面主體,但難找到完全一致的圖式。根據統計,淮北目前征集與發掘到的漢畫像石,近60%的刻畫題材是鋪首銜環。“鋪首”其形象源于前秦青銅器上的饕餮紋,饕餮為上古猛獸,主要用來辟邪,將饕餮紋簡化,加上西王母頭上的山字冠,就變成了獸首,墓門上的空心圓環稱之為鋪,所以門扉上的獸形環狀物稱之為鋪首,基本配置在墓門位置。淮北出土的鋪首銜環因為較少用橫框線來分割,有一種向外擴展的趨勢。

圖2 “建初四年”(作者拍攝)

其二,石祠漢畫像石。2020年5月,淮北市相山區動物園出土的抱鼓石石式祠堂,形制保留相對完整;“是迄今經考古所發現體量最大的一座抱鼓石祠堂。”此類小祠堂的抱鼓石壁一般建在墓門前面,呈“凸”字狀,是由東西兩塊抱鼓石形壁石相對而立組成的,因為與清代大戶人家門口或祠堂門口顯示身份地位的抱鼓石形門墩形狀相似,所以被稱為抱鼓石祠,極具淮北特色。抱鼓石正面和側面均刻畫圖式,壁石正面一般刻畫是青龍、白虎等兇獸,起到威懾、辟邪的作用;壁石側面多刻畫車馬出行,扶桑樹等場景。淮北抱鼓石形祠堂是四種一般類型的漢代石祠外的又一種別具特色的漢畫像石祠堂。“這種小祠堂構造簡單,主要由東西兩塊壁石構造而成。”其圖式一般刻在抱鼓石正面和側面。

其三,摩崖漢畫像石。以淮北寨山出土為例,寨山遺址位于相山風景區內,“山頂南、北、西部都有石墻基址遺存,相傳為寨墻。”山上發現一幅房屋-人物巖畫,房屋-人物的圖式采取三角形、矩形等幾何圖像刻畫而成,具有程式化技法。楊愛國先生認為:“避免畫像石外延的無限擴大,我們不把利用自然崖面,或對自然崖面稍做處理,然后雕刻圖像的摩崖畫像算作畫像石之列。”根據功能,畫像石作為建筑構件,摩崖畫像石確實不屬于畫像石范疇。但筆者覺得考慮到淮北漢畫像石的多樣性,應該對淮北寨山房屋-人物畫像石加以論述。

其四,漢闕。淮北市漢闕遺址“奏鳴臺”位于相山公園內。“根據文物調查,漢闕遺址周邊曾經分布一定數量漢闕。”現在看到的“奏鳴臺”是拆毀漢闕構件,再次加工得到的。石面上隱隱約約可以看到菱形紋、水波紋等常見的裝飾紋樣。淮北市的漢闕遺址,彌補了安徽省沒有漢闕的空白,具有重要歷史價值與地域價值。這也讓淮北成為少數幾個同時擁有墓葬畫像石、祠堂畫像石以及石闕畫像石的地區。

三、館內相關研究成果集約

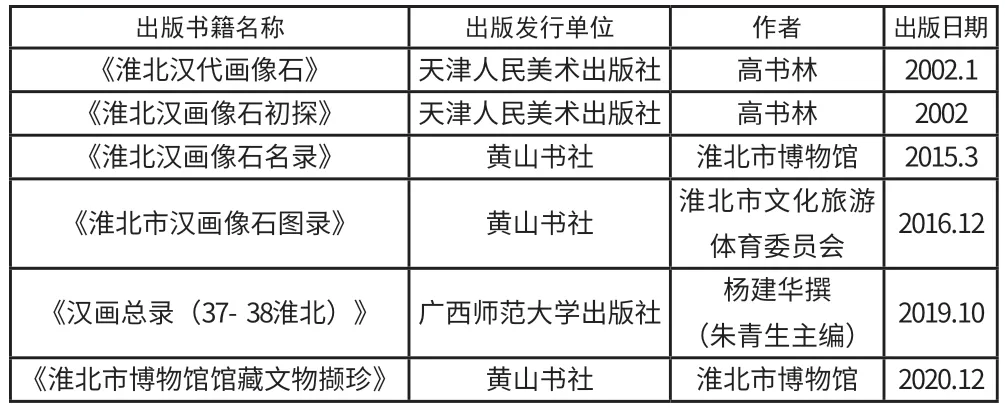

淮北市博物館在不斷發現、征集漢畫像石并及時做好展示和宣傳的過程中,還組織專人對館藏漢畫像石展開系統而深入的研究,近年來,先后完成并出版相關研究《淮北漢代畫像石》等著作6部(詳見表1),已初步構建起淮北漢畫像石理論研究的架構體系。其中由高書林先生2002年整理編纂的《淮北漢代畫像石》和《淮北漢畫像石初探》為淮北漢畫像石研究提供了前期理論支撐。淮北市博物館在2015年到2016年先后出版圖冊類漢畫像石書籍2部,將圖像成果按照石棺墓、石墓、祠堂分類,為后續研究者提供了翔實的基礎資料。

表1 淮北博物館漢畫像石研究著作統計簡表

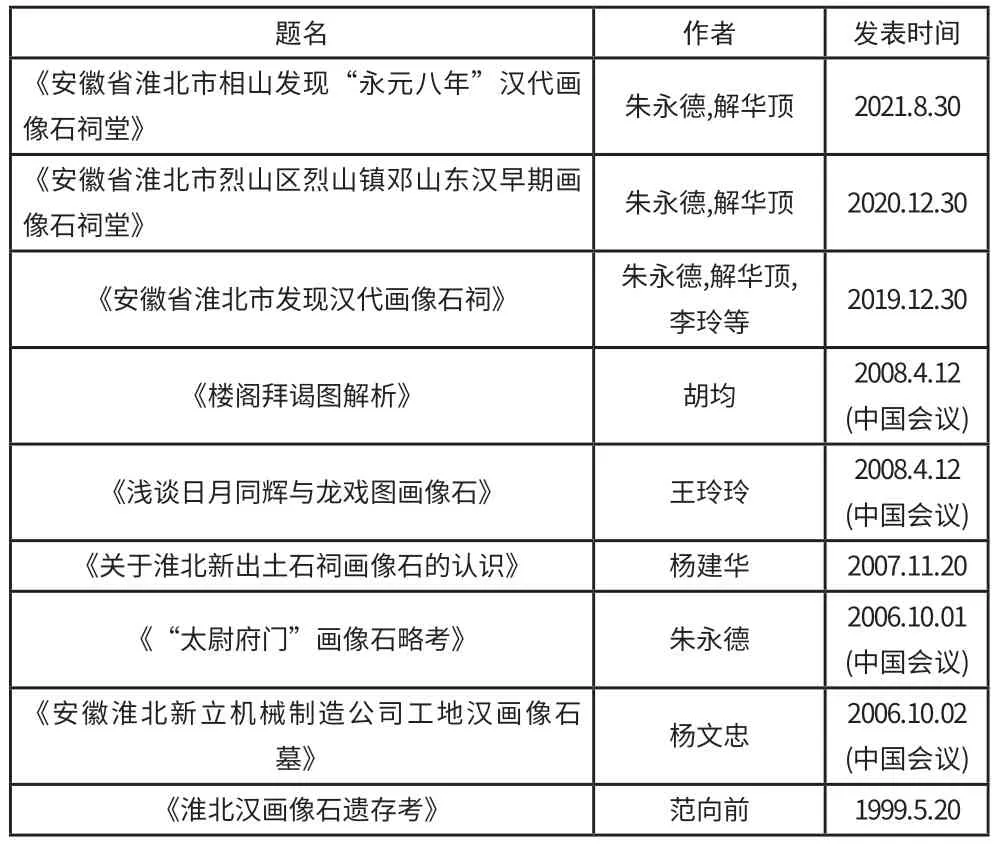

表2 淮北市博物館漢畫像石研究報告(論文)

淮北市博物館漢畫像石研究報告包括《安徽省淮北市相山發現“永元八年”漢代畫像石祠堂》等相關學術論文40余篇,其中研究考古報告為主的學術論文,主要有9篇(詳見表2)。范向前先生1999年發表的關于《安徽淮北市漢畫像石遺存考》為第一篇專門針對性研究淮北漢畫像石的文獻。在2006年到2008年,淮北博物館內研究人員對淮北漢畫像石“閣樓拜謁”等畫像石進行了專項研究,已持續引起漢畫學界關注。《安徽省淮北市相山發現“永元八年”漢代畫像石祠堂》為截至2022年4月的最新考古報告,其新發現的抱鼓石形漢代祠堂有準確紀年的題刻,為漢畫界提供了重要參照。

結語

淮北漢畫像石強調寫實手法與浪漫主義色彩的結合,其題材可分為:社會生活、神話故事以及裝飾紋樣。但是為什么是這些部分組合在一起,反而是我們應該側重研究的地方,以抱鼓石形畫像石祠堂為例,其覆蓋范圍多在淮北幾十平方千米的范圍內,更可能是當時相山為山區,交通不便,所以普及范圍有限,沒有大范圍推廣。筆者通過對淮北博物館漢畫像石資料的查找,發現淮北漢畫像石在畫像石界影響稍遜的重要原因之一是較少有出土的祠堂墓室,大部分館藏漢畫像石為征集或捐贈。同時,現階段在對淮北漢畫像石的研究思想中,存在一個重要遺憾,就是大部分研究材料都首先集中在圖式類型,材料一直沒有得到有效拓展,特別是對淮北地域性研究缺少關聯,研究多為僅僅介紹淮北區域,缺少地域間的流通性與相互影響性。