通過課程項目推動“數字電路”教學從理論到實踐

黃 睿,金彥亮,黃 微

(上海大學,上海 200444)

“數字電路”是電子信息與通信專業的基礎課程,旨在讓學生建立對數字系統的基本概念,熟悉常用的基本器件,掌握基本的分析方法,從而掌握實際數字系統的分析和設計。課程知識點多,包括基本的數制、邏輯代數、門電路、組合邏輯電路、時序邏輯電路,以及計數器、移位寄存器應用等[1]。一方面,由于上海大學實行三學期制,每個學期只有10 周,“數字電路”課程每周安排6 學時,學生要在60 個學時中學好本門課程,難度較大。另一方面,傳統的“數字電路”教學以課堂講授為主,教師使用板書、PPT 及多種現代化多媒體手段進行教學,雖然能將課程理論知識比較系統地教授給學生,但不能很好地激發學生的學習熱情。同時,課程重點偏向電路功能的分析,學生對如何設計實際電路缺乏認知,不利于培養學生的工程實踐能力和創新思辨思維,無法滿足為集成電路產業培養復合型、實用型人才的長遠發展需求[2]。

一、課程項目實踐

為推動“數字電路”的教學從理論走向實踐,借鑒案例教學[3]、多元化教學的經驗[4],上海大學將課程項目引入教學過程。經過廣泛討論、調研,教師為學生制定了多個課程項目供選擇。這些項目大部分來源于生活,更能激發學生興趣,如“紳士廁所邏輯電路設計”。紳士廁所是一種新概念廁所,通過將男廁使用率較低的馬桶間與女廁共享,提高廁所使用率。馬桶間建在男女廁中間一排,兩側都有門,只要一側開啟或鎖上,另一側的門就會上鎖,如此就不會造成另一側誤入的狀況。課程項目要求學生設計馬桶間兩側的開關門控制電路,用D 觸發器設計實現該廁所的門禁邏輯,并用LED 燈表示廁所門禁的狀態。學生需要按照功能要求,自行設計出合理的狀態轉換圖并加以實現。由此,通過項目驅動學生利用學習到的理論知識去解決實際工程問題。課程項目的實施流程如圖1所示。

具體項目在課程開始的第一周發布,第二周學生確定選題。課程伊始,學生往往會對項目毫無頭緒,不知從何入手。但隨著課程的推進,理論知識的積累和學習資料的查閱,學生對項目會形成初步規劃。學生在電路設計過程中不可避免會遇到陌生的知識點。面對難點,學生會帶著解決實際問題的迫切需求查閱資料,詢問教師。這種以問題為導向的學習方式更有利于學生發揮主觀能動性,更深刻地掌握理論知識。

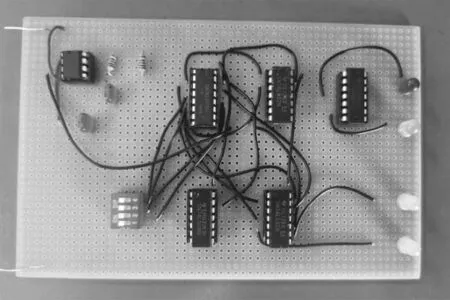

在項目實施過程中,強調過程性考核。學生需要首先使用Multisim 進行電路仿真,驗證設計的電路是否合乎項目要求。教師在課堂中對于Multisim 如何使用不做介紹,鼓勵學生自學。在電路功能仿真的基礎上,要求學生上交項目中期報告。教師對報告進行評閱打分,分值將作為項目最終評分的一部分。通過中期報告,教師能及時掌握學生的項目進展情況,并根據實際情況進行有針對性的指導,有效防止了部分學生在學期末“搞突擊”“搭便車”。在仿真通過后,學生才能進入實際的電路焊接、調試階段。在項目結束前,學生提交項目的最終報告,并準備項目驗收。學生將現場進行實物電路演示并回答教師提問。現場驗收、答辯情況及項目的中期、最終報告均按百分比納入平時成績。圖2 和圖3 分別為學生所做“紳士廁所邏輯電路設計”項目的Multisim 仿真電路圖和實物電路圖。可以看到,課程項目激發了學生的學習興趣,引導其努力將數字電路理論知識轉化為具有實際功能的實物電路,不但鞏固了理論基礎,增強了動手能力,也培養了學生迎難而上的鉆研精神。

圖1 課程項目的實施流程

課程項目有利于培養學生的工程實踐能力和思辨能力。面對實際的項目需求,學生首先需要將電路的功能描述轉化為邏輯描述;其次對邏輯描述進行邏輯變換,得到邏輯狀態表、邏輯方程、邏輯圖;再其次進行Multisim 仿真,驗證電路是否滿足需求;最后通過焊接、調試電路完成項目。整個課程項目實現了理論指導實踐,再在實踐中領悟理論的不間斷學習過程。學生通過查找資料,發現有多種電路可以實現該功能。學生在項目實施中會碰到各種問題,如,如何選擇方案、不同功能模塊如何連接、電路故障如何調試等。教師要求學生在最終項目報告中對典型問題進行總結,闡述對這些問題的分析和解決方案。學生在解決這些問題時所進行的大量思考和實踐將提升他們的工程實踐能力。

圖2“紳士廁所邏輯電路設計”項目Multisim 仿真電路

圖3“紳士廁所邏輯電路設計”項目實物電路

同時,課程項目注重培養學生的團隊合作能力。學生自由組隊,形成項目小組。項目實施過程中,各項目組充分發揮主觀能動性,自主分工,自主確定項目進度。由于項目考核是以小組為單位,因此教師要求學生在最終項目報告中確定每個組員的分工內容和貢獻百分比,該百分比將反映在個人的項目成績中。大部分學生在確定貢獻百分比時是嚴肅認真、實事求是的,該機制有利于調動學生參與項目的積極性。

此外,在整個教學過程中,建立了通暢的師生交流渠道。QQ 課程群、學習通平臺及電子郵件等方式,方便學生提出問題、意見和建議,師生間形成了良好的互動。學生在學習過程中的困惑能及時得到解決,教師也能根據學生的反饋及時梳理教學思路,完善教學方法。同時,教師還重視學生在項目報告中表達的心得體會,其中對項目的評價和思考是課程項目開展效果評估的重要參考。根據學生的反饋和建議,教師對項目內容、要求進行調整,使課程項目在推動課程從理論走向實踐的過程中發揮最大的作用。

二、課程項目量化考核與成績分析

(一)項目考核指標

在“數字電路”課程的考核中,有意識地提升課程項目所占比重。課程成績由平時成績、項目成績和考試成績組成,三者所占百分比分別為10%、30%和60%。其中,項目成績包括中期報告、最終報告和實物電路驗收三部分。兩份報告分別占項目成績的10%和30%,驗收占60%。教師提供報告模板,要求學生在報告中必須體現電路設計圖、具體實驗步驟、小組分工等內容,但兩份報告又各有側重。中期報告關注實驗方案的確定和器件選用,最終報告則強調實物電路的實現步驟,以及電路焊接和調試過程中遇到的各種問題的分析和解決方案。圖4 和圖5 分別為兩份報告的模板截圖。

圖4 中期報告模板

圖5 最終報告模板

在實物電路驗收過程中,要求小組成員必須全體到場參加實物電路的演示,回答教師提問。驗收按照功能實現、性能指標、工程規范和理論知識四部分評分,每部分分值比例為25%。功能實現考查項目組是否完成項目要求;性能指標考查項目完成的質量;工程規范考查實物電路板的焊接、布線是否符合規范;理論知識則考查組員對相關電路理論知識的掌握情況。教師基于以上幾點對項目小組進行驗收評分。

項目成績按小組評分,而個人成績需在小組評分基礎上根據每個人的項目貢獻百分比來確定。以某5 人小組為例:中期報告80 分,最終報告83 分,驗收85 分,則小組項目成績為80×0.1+83×0.3+85×0.6=83.9 分;甲、乙、丙、丁、戊5 個人的貢獻率分別為22%、20%、20%、20%和18%,則5 個人的項目成績分別為:甲=83.9×5×0.22=92.29 分,乙= 丙= 丁=83.9×5×0.2=83.9 分,戊=83.9×5×0.18=75.51 分。

圖6 2019 和2020 學年課程項目成績分布情況

(二)項目成績分析

教師以課程項目的完成情況作為“數字電路”課程目標達成與否的依據,提出針對數字電路設計和信號處理方面的復雜工程問題,能夠借助文獻研究,運用專業基本原理,分析多種工程方案的優劣及其影響因素,獲得有效結論。通過項目和小組間的學習能夠對實驗結果進行分析、解釋和總結,通過具體的實踐過程,檢驗所學的知識并鍛煉協作能力,得到物理性的結論。

以2019 和2020 學年為例,研究人員分析了連續兩年的課程項目成績情況。兩年中,課程項目平均得分為86.2 分和86.8 分,圖6 給出了具體的分值分布情況。可以看到,大部分學生都能完成課程項目,達到項目的基本要求。這說明,一方面,項目的選題和內容要求是可行的,部分知識需要學生自學,但也在他們能力范圍之內。另一方面,項目也具有一定的難度,要達到令人滿意的成績是不容易的。雖然兩年的平均分差別不大,但學生的成績分布卻有較大差異。特別是對比80 分以上學生的分布,2020學年有更多的學生成績在90 分以上。這說明學生在具體的課程項目中對“數字電路”基礎理論有較好的掌握,對多種工程方案有分析和選擇,對實驗結果能進行合理的分析、解釋和總結。成績分布的進一步優化與課程的“考核—反饋—改進”機制密不可分。根據2019 學年的課程班反饋,教師在課程項目發布時除了對每個項目要求簡要介紹外,還對項目的重難點進行了提示,幫助學生更好更快地切入項目。同時,課程報告也反映出學生對課程項目的認可。學生普遍認為課程項目具有趣味性和實用性,貼近生活,將理論與實踐很好地結合了起來;通過課程項目培養了學生自學能力和知識的獲取、吸收和轉化能力,既鍛煉了思維能力也鍛煉了動手能力;同時,團隊協作能力也得到了鍛煉和提高,能夠更好地溝通和交流,互幫互助,各司其職,共同攻克難關。

“數字電路”課程項目的開展推動了教學從理論走向實踐,學生的學習積極性得到很大提高,課程項目促使學生將“數字電路”理論知識與工程實際應用結合起來,進一步加深了學生對相關概念的認識和理解,而項目實施過程中出現的各種實際工程問題也推動學生從工程角度進行思考。