基于時(shí)空數(shù)據(jù)的平南城市體檢及規(guī)劃策略研究

張 渝 萬艷華

1 研究背景

當(dāng)前,我國的城鎮(zhèn)化已進(jìn)入快速發(fā)展階段,城市發(fā)展的內(nèi)涵逐步由量的擴(kuò)張向質(zhì)的提升轉(zhuǎn)變。我國的城鎮(zhèn)化取得了舉世矚目的成就,但各城市普遍存在不同程度的“城市病”[1],交通擁堵、人居環(huán)境品質(zhì)不高、公共服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施供給不足、安全韌性不足等城市問題突出;如何解決“城市病”成為城市治理的核心命題。2015年,習(xí)近平總書記在中央城市工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào),要健全社會(huì)公眾滿意度評(píng)價(jià)和第三方考評(píng)機(jī)制,著力解決“城市病”等突出問題[2];2017年,習(xí)近平總書記視察北京城市規(guī)劃建設(shè)管理工作時(shí)要求建立城市體檢機(jī)制[3];2021年11月,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部在全國開展第一批21個(gè)城市更新試點(diǎn)工作,其中就要求城市體檢先行,要求開展系統(tǒng)性體檢[4]。

作為一種技術(shù)方法,城市體檢的目的是檢測城市現(xiàn)狀體征和存在的“城市病”,為城市更新和高質(zhì)量發(fā)展提供決策依據(jù),不斷提升城市環(huán)境質(zhì)量、人民生活質(zhì)量和城市競爭力,不斷滿足人民群眾對(duì)城市宜居生活的新期待[5]。經(jīng)探索和積累,城市體檢工作已形成初步體系,通常由城市自體檢和社會(huì)滿意度調(diào)查組成;而城市自體檢由人民政府組織開展,以官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為主要依據(jù),測算分析城市體檢各項(xiàng)指標(biāo)[6]。

近年來,眾多學(xué)者在城市體檢的時(shí)空數(shù)據(jù)應(yīng)用方面,對(duì)體檢體系構(gòu)建、數(shù)據(jù)挖掘和融合、政策支撐等方向進(jìn)行了討論:何炬等(2022)結(jié)合了近幾年全國城市體檢和北京城市體檢實(shí)踐工作,探討了多源數(shù)據(jù)在城市體檢不同空間尺度、不同時(shí)間尺度和不同體檢維度的應(yīng)用,辨析了不同數(shù)據(jù)間的優(yōu)劣勢(shì),提出了多源數(shù)據(jù)有機(jī)融合的方式,并以“城市停車問題”進(jìn)行案例分析[7];趙靖等(2022)運(yùn)用政府公開數(shù)據(jù)、遙感數(shù)據(jù)、大數(shù)據(jù)、社會(huì)調(diào)查數(shù)據(jù)等多元性數(shù)據(jù)校核的分析技術(shù),運(yùn)用信息化平臺(tái)和智能決策分析方法,建立城市、城區(qū)、街道和社區(qū)分層次多維度層級(jí)的體檢模式[8];向雨等(2021)融合遙感影像、社會(huì)開放大數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)資料等多源數(shù)據(jù),圍繞生態(tài)宜居、健康舒適等八個(gè)方面構(gòu)建城市體檢指標(biāo)體系,運(yùn)用歸一法和層次分析法對(duì)城市自然本底和運(yùn)行體征展開指標(biāo)測度[9]。

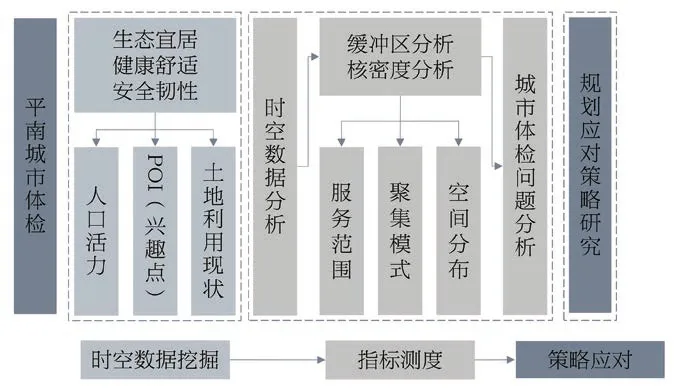

本文基于城市自體檢的指標(biāo)體系,從生態(tài)宜居、健康舒適和安全韌性三個(gè)維度,針對(duì)性地挖掘人口活力[10]、POI(興趣點(diǎn))[11]和土地利用現(xiàn)狀[12]等時(shí)空數(shù)據(jù),通過時(shí)空數(shù)據(jù)分析方法識(shí)別平南城市問題,并根據(jù)所發(fā)現(xiàn)的問題提出相應(yīng)的規(guī)劃策略(圖1)。

圖1 研究框架圖

2 分析方法與體檢維度

2.1 時(shí)空數(shù)據(jù)分析方法

本文主要采用緩沖區(qū)和核密度分析平南城市人口、設(shè)施的服務(wù)范圍和聚集模式。

(1)緩沖區(qū)分析

緩沖區(qū)[13]是一種廣泛用于城市規(guī)劃、交通等領(lǐng)域的空間分析方法。其工作方法為:圍繞地物形成面狀多邊形,賦予多邊形范圍內(nèi)的區(qū)域與多邊形范圍外的區(qū)域不同的含義。

緩沖區(qū)可圍繞點(diǎn)、線或面要素建立,根據(jù)指定的長度距離,按照指定的方向延伸,形成多邊形面狀數(shù)據(jù)。一個(gè)點(diǎn)要素的緩沖區(qū)為以該點(diǎn)要素為圓心、指定距離為半徑的圓;一個(gè)線要素的緩沖區(qū)是以線為中心軸線,距中心軸線的指定距離的平行條帶多邊形;一個(gè)面要素的緩沖區(qū)為向外或向內(nèi)擴(kuò)展指定距離而生成的新多邊形。如:針對(duì)河流建立一定范圍的緩沖區(qū),將緩沖區(qū)內(nèi)定義為河流保護(hù)區(qū),并與緩沖區(qū)外的非河流保護(hù)區(qū)區(qū)分開。

(2)核密度分析

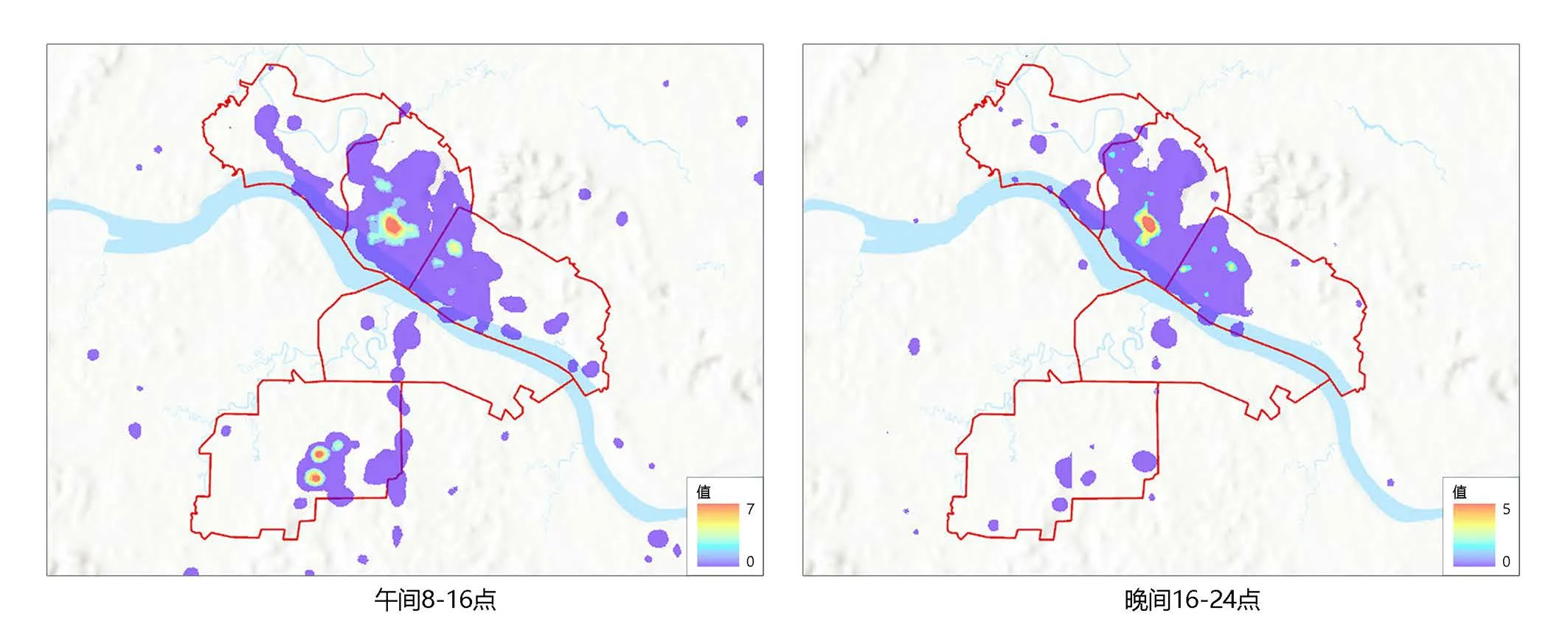

核密度分析[14]即核密度估計(jì)(Kernel Density Estimation),是估計(jì)未知的密度函數(shù)的方法,屬于非參數(shù)檢驗(yàn)方法之一,由Rosenblatt(1955)和Emanuel Parzen(1962)提出,又名“Parzen窗”(Parzen window)。核密度分析廣泛用于城市規(guī)劃、資源管理等領(lǐng)域,可模擬某個(gè)點(diǎn)狀或線狀地物在指定搜索范圍內(nèi)影響力衰減的過程以及區(qū)域內(nèi)多地物的集聚和分散特征。

對(duì)點(diǎn)要素進(jìn)行核密度分析,需要輸入搜索范圍,此范圍默認(rèn)為該點(diǎn)要素的影響范圍;同時(shí),在點(diǎn)要素上方構(gòu)建平滑曲面。點(diǎn)要素正上方的曲面高度最高,值也最大;隨著與點(diǎn)要素的距離越來越遠(yuǎn),曲面的高度越低,值逐漸減小;當(dāng)與點(diǎn)要素的距離達(dá)到搜索范圍時(shí),值減小為0。對(duì)線要素進(jìn)行核密度分析,則在線要素的上方構(gòu)建平滑曲面;值和曲面的變化與點(diǎn)要素核密度分析的變化類似。當(dāng)區(qū)域內(nèi)存在多個(gè)地物時(shí),會(huì)構(gòu)建多個(gè)平滑曲面;各柵格像元會(huì)被多個(gè)要素所影響,它的值為像元上方的各平滑曲面的值之和。像元值越大,影響該像元的各要素之間的距離越近,即要素之間的集聚趨勢(shì)越明顯;因此,核密度可用于表征地物的集聚和分散特征。核密度分析式如(1)所示:

式中,x1,x2,…xn,為獨(dú)立同分布F的n個(gè)樣本點(diǎn);K(x)為核函數(shù)(非負(fù)、積分為1,符合概率密度性質(zhì),并且均值為0);h>0,為一個(gè)平滑參數(shù),稱作“帶寬”(bandwidth)[15]。

2.2 體檢維度

本文從城市體檢基本指標(biāo)體系中的生態(tài)宜居、健康舒適和安全韌性三個(gè)維度,選取其中與空間布局、設(shè)施服務(wù)范圍相關(guān)的指標(biāo)進(jìn)行時(shí)空數(shù)據(jù)挖掘與空間分析。

(1)生態(tài)宜居

包括基于人口熱力數(shù)據(jù)的活力空間與基于緩沖區(qū)的公園綠地和廣場服務(wù)范圍分析,需從人口活力空間與公園綠地和廣場的服務(wù)范圍兩項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行時(shí)空數(shù)據(jù)挖掘與分析。

通過人口熱力圖識(shí)別平南縣城市建成區(qū)的人口活力空間和就業(yè)空間,通過緩沖區(qū)分析識(shí)別其公園綠地和廣場的5分鐘步行服務(wù)范圍,對(duì)比人口活力空間與公園綠地和廣場服務(wù)范圍,總結(jié)平南縣城市建成區(qū)在公園綠地與開敞空間方面存在的問題。

(2)健康舒適

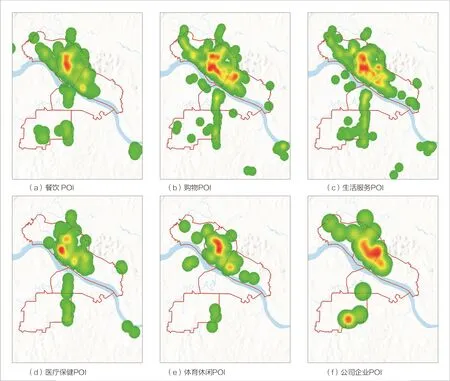

包括基于POI、土地利用現(xiàn)狀等時(shí)空數(shù)據(jù)和緩沖區(qū)、核密度等方法的公共服務(wù)設(shè)施空間布局與服務(wù)范圍分析,需選取重點(diǎn)公共服務(wù)設(shè)施和POI進(jìn)行時(shí)空數(shù)據(jù)挖掘與分析;其中,重點(diǎn)公共服務(wù)設(shè)施包括文化設(shè)施、體育設(shè)施和社區(qū)老年服務(wù)站,POI數(shù)據(jù)包括餐飲、購物、生活等六類與居民生活、工作相關(guān)的數(shù)據(jù)。

對(duì)三類公共服務(wù)設(shè)施進(jìn)行緩沖區(qū)分析,重點(diǎn)識(shí)別三類公共服務(wù)設(shè)施存在短板的區(qū)域;并根據(jù)土地利用現(xiàn)狀數(shù)據(jù),分別計(jì)算文化用地、體育用地在平南城市建設(shè)用地中的比重,對(duì)比國家標(biāo)準(zhǔn),分析相關(guān)設(shè)施用地的達(dá)標(biāo)情況。

對(duì)POI數(shù)據(jù)進(jìn)行核密度分析,形成POI數(shù)據(jù)熱力圖,分析平南縣城市建成區(qū)POI的聚集模式,識(shí)別需要加強(qiáng)或補(bǔ)齊相關(guān)設(shè)施的POI區(qū)域。

(3)安全韌性

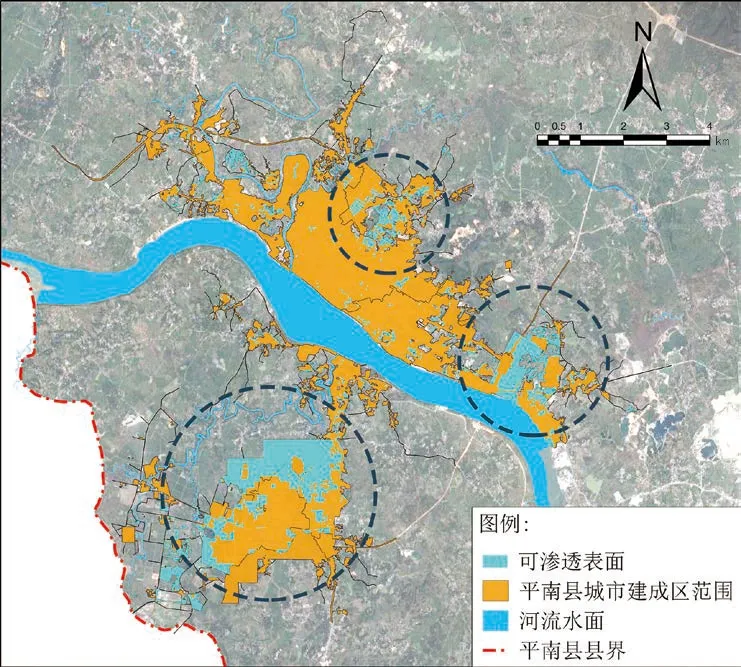

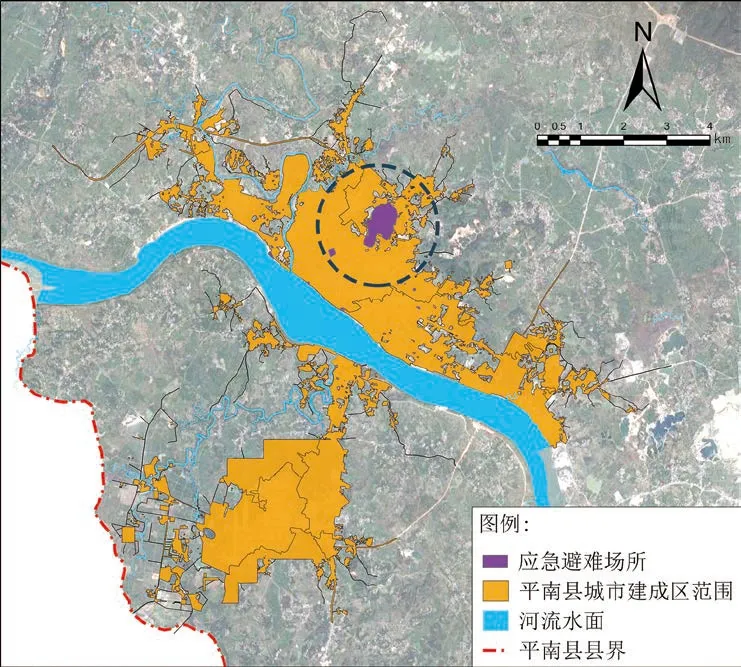

包括基于土地利用現(xiàn)狀數(shù)據(jù)和緩沖區(qū)方法的公共設(shè)施服務(wù)范圍分析,需選取平南城市可滲透地面和應(yīng)急避難場所兩類相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行空間分析。

通過土地利用現(xiàn)狀數(shù)據(jù)識(shí)別平南縣城市可滲透地面,計(jì)算可滲透地面面積占平南城市建成區(qū)面積的比例,與45%的推薦占比進(jìn)行對(duì)比;并通過可滲透地面的分布狀況,分析平南縣城市建成區(qū)海綿建設(shè)情況。通過計(jì)算人均應(yīng)急避難場所面積和分析其空間布局,多角度評(píng)價(jià)平南城市應(yīng)急避難場所的服務(wù)能力。

3 體檢對(duì)象與數(shù)據(jù)來源

3.1 體檢對(duì)象概況

平南縣位于廣西壯族自治區(qū)貴港市,是廣西壯族自治區(qū)的人口大縣和經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣。2020年縣域常住人口110萬人,位列全區(qū)第5;2020年GDP總量289.45億元,位列全區(qū)第7[16]。作為廣西較為發(fā)達(dá)的縣份,平南縣“城市病”的識(shí)別和應(yīng)對(duì)策略研究對(duì)其他市縣具有一定的借鑒作用。

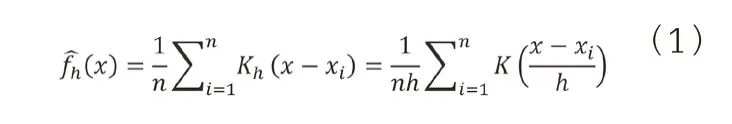

本文的研究范圍為平南縣城市建成區(qū)(圖2),面積為34.49km2。更有針對(duì)性地識(shí)別和分析平南城市發(fā)展存在的問題,根據(jù)平南城市組團(tuán)功能,將其建成區(qū)劃分為老城區(qū)、城東、城西、城南和臨江產(chǎn)業(yè)園五個(gè)片區(qū),并針對(duì)五個(gè)片區(qū)開展城市體檢和規(guī)劃應(yīng)對(duì)策略研究。

圖2 平南縣城市建成區(qū)范圍及單元分區(qū)

3.2 數(shù)據(jù)來源與處理

(1)人口熱力數(shù)據(jù)

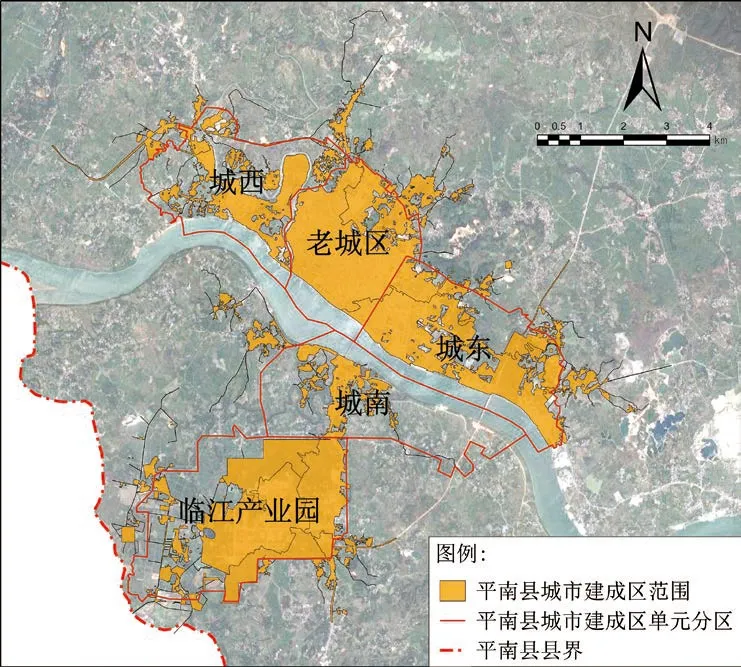

人口熱力數(shù)據(jù)來源于高德地圖,統(tǒng)計(jì)工作日8:00—16:00(圖3a)、晚間16:00—24:00(圖3b)兩個(gè)時(shí)間段平南縣城市建成區(qū)的人口熱力數(shù)據(jù),反映不同時(shí)間段平南城市人口的聚集情況和城市的活力空間。

圖3 平南縣城市工作日人口熱力圖

(2)POI數(shù)據(jù)

POI數(shù)據(jù)來源于高德地圖,經(jīng)過爬取數(shù)據(jù)、清洗無效數(shù)據(jù)、去除重復(fù)數(shù)據(jù)、坐標(biāo)糾偏和重分類后,形成餐飲、購物、生活共六類POI,反映平南城市公共服務(wù)設(shè)施和商業(yè)服務(wù)設(shè)施等興趣點(diǎn)的空間分布。

(3)地理信息數(shù)據(jù)

地理信息數(shù)據(jù)包括衛(wèi)星影像圖、道路網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)、行政區(qū)范圍矢量數(shù)據(jù)、土地利用現(xiàn)狀數(shù)據(jù)等,來源于地理空間數(shù)據(jù)云平臺(tái)、高德地圖數(shù)據(jù)爬取等,主要用于糾偏和校核所爬取的時(shí)空數(shù)據(jù)。

(4)規(guī)劃成果數(shù)據(jù)

規(guī)劃成果數(shù)據(jù)主要為平南縣城市建成區(qū)范圍劃定數(shù)據(jù)、國土空間規(guī)劃成果,用于確定論文研究范圍。

4 體檢過程與指標(biāo)測度

4.1 生態(tài)宜居指標(biāo)測度

(1)人口活力空間分布

人口熱力數(shù)據(jù)分析結(jié)果顯示,人群活動(dòng)集中于平南縣城老城區(qū),城市日常活動(dòng)主要集中在老城區(qū)的朝陽大道、環(huán)城路和迎賓大道兩側(cè),以老城區(qū)通泰中央商務(wù)區(qū)、中心購物廣場的人口活力度最高。老城區(qū)是平南城市功能及人群活動(dòng)的主要承載地,城西、城東、城南等新區(qū)建設(shè)還難以吸引人群集聚。平南城市產(chǎn)業(yè)空間與城市空間逐漸互動(dòng)融合,在就業(yè)分布上已經(jīng)形成老城區(qū)和臨江產(chǎn)業(yè)園兩個(gè)就業(yè)人群集聚核心。

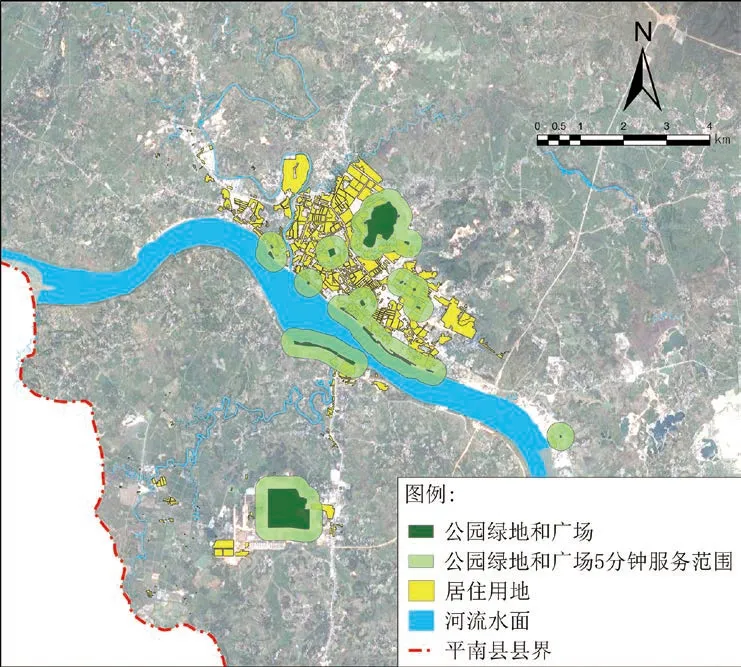

(2)公園綠地和廣場5分鐘服務(wù)范圍分析

結(jié)果顯示(圖4),現(xiàn)狀公園綠地和廣場對(duì)居住用地5分鐘覆蓋率為28.92%,不能有效覆蓋人口集中區(qū)。

圖4 平南縣城市公園綠地和廣場5分鐘服務(wù)范圍

現(xiàn)狀公園綠地主要為城隍嶺公園和雄森動(dòng)物園,分別位于老城區(qū)人口活力聚集區(qū)以北和臨江產(chǎn)業(yè)園人口活力集聚區(qū)以東,不能有效覆蓋平南城市人口集中區(qū)。平南城市綜合性公園、中小型公園、游園和街頭綠地建設(shè)均不足,未形成合理、有序的綠地系統(tǒng),且城市公園利用率較低。

(3)分析結(jié)論

平南城市公園綠地系統(tǒng)不完善,廣場等開敞空間極為缺乏,不能有效覆蓋其城市人口集聚區(qū)域。

4.2 健康舒適指標(biāo)測度

(1)三類重點(diǎn)公共服務(wù)設(shè)施分析

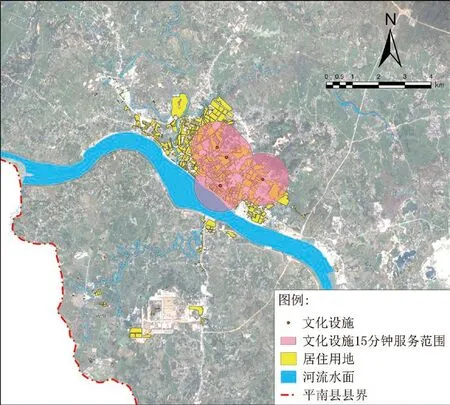

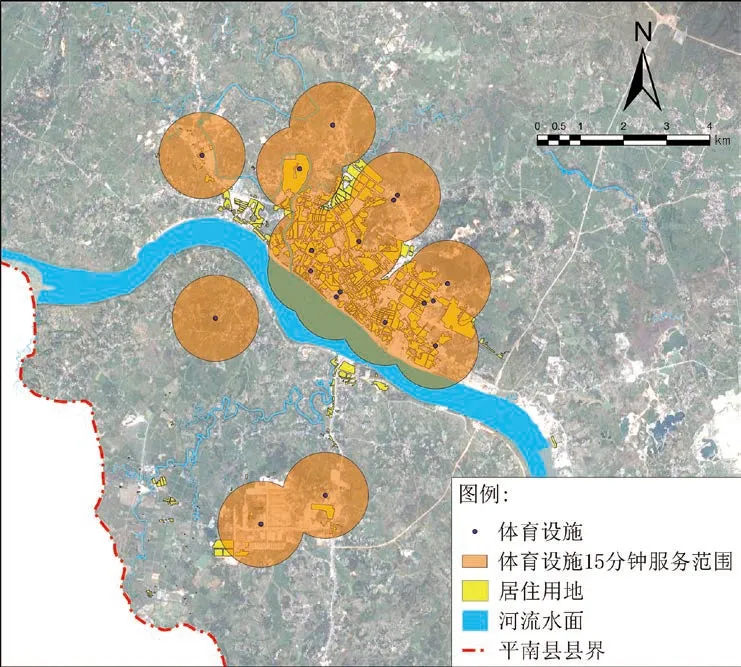

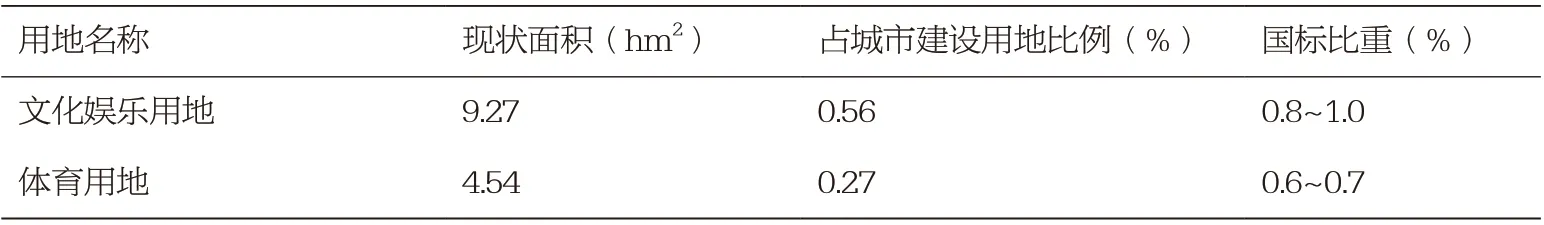

從其布局和服務(wù)覆蓋范圍來看,文化設(shè)施15分鐘服務(wù)覆蓋范圍主要集中在老城區(qū)和城東,城西、城南和臨江產(chǎn)業(yè)園相對(duì)缺乏(圖5);文化設(shè)施用地占平南城市建設(shè)用地比例為0.56%,距離國家標(biāo)準(zhǔn)(0.8%~1.0%)仍有差距(表1)。體育設(shè)施的布局較均衡,除了城南,其15分鐘服務(wù)范圍基本覆蓋平南城市建成區(qū)其他各片區(qū)(圖6);但從現(xiàn)狀面積來看,體育用地占平南城市建設(shè)用地的比例為0.27%,低于國家標(biāo)準(zhǔn)(0.6%~0.7%)。社區(qū)老年服務(wù)站15分鐘服務(wù)范圍主要集中在老城區(qū)(圖7),部分覆蓋城西和臨江產(chǎn)業(yè)園,而城東和城南較缺乏。

圖5 平南縣城市文化設(shè)施15分鐘服務(wù)范圍

圖6 平南縣城市體育設(shè)施15分鐘服務(wù)范圍

表1 平南城市文體設(shè)施用地現(xiàn)狀一覽表

結(jié)果顯示,文化設(shè)施、體育設(shè)施和社區(qū)老年服務(wù)站三類重點(diǎn)公共服務(wù)設(shè)施的分布不均衡,主要集中在老城區(qū);此外,文化、體育設(shè)施的用地均未達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。

(2)POI數(shù)據(jù)分析

對(duì)餐飲、購物、生活服務(wù)、醫(yī)療保健等POI進(jìn)行核密度分析,結(jié)果顯示:餐飲POI形成兩個(gè)顯著的聚集點(diǎn),主要是在老城區(qū)的通泰中央商務(wù)區(qū)、中心購物廣場形成聚集,與平南城市人口活力空間重疊度較高;而在城東、城南和臨江產(chǎn)業(yè)園的服務(wù)不足(圖8a)。購物和生活服務(wù)POI的服務(wù)范圍較廣,已在老城區(qū)形成連片聚集的趨勢(shì);且兩類POI聚集的區(qū)域重疊程度較高,均在潯江以南,主要沿迎賓大道形成線狀集聚的模式,但未在城東形成聚集(圖8b、圖8c)。醫(yī)療保健POI的聚集范圍較小,主要集中于老城區(qū)江邊,在城東、城南和臨江產(chǎn)業(yè)園的聚集模式不明顯(圖8d)。體育休閑POI形成三個(gè)相對(duì)分散的聚集點(diǎn),未形成連片的模式;三個(gè)聚集點(diǎn)主要分布在潯江以北,相關(guān)設(shè)施以服務(wù)老城區(qū)為主(圖8e)。公司企業(yè)POI主要集中分布在老城區(qū)和臨江產(chǎn)業(yè)園(圖8f)。

圖8 平南縣城市POI核密度

(3)分析結(jié)論

日常生活服務(wù)功能集中在老城區(qū),醫(yī)療保健設(shè)施較少,體育休閑設(shè)施聚集范圍較小;公司企業(yè)主要集中于老城區(qū),但聚集程度不高。

4.3 安全韌性指標(biāo)測度

(1)可滲透地面分析

土地利用現(xiàn)狀數(shù)據(jù)分析顯示,平南城市可滲透地面面積比例為20.99%,與45%的目標(biāo)值差距較大;且在空間分布上主要集中于臨江產(chǎn)業(yè)園、城南和老城區(qū)北部,而老城區(qū)內(nèi)部、城西和城南較為缺乏(圖9)。

圖9 平南縣城市可滲透地面分布

(2)應(yīng)急避難場所分析

根據(jù)部門統(tǒng)計(jì)資料,平南城市人均應(yīng)急避難場所面積達(dá)到2m2/人,指標(biāo)完成度評(píng)價(jià)為“很好”,基本滿足居民需求。但根據(jù)土地利用現(xiàn)狀數(shù)據(jù),僅有城隍嶺公園一處應(yīng)急避難場所,位于平南城市北部建成區(qū);而其他片區(qū)的應(yīng)急避難場所均較缺乏(圖10)。

圖10 平南縣城市應(yīng)急避難場所分布

(3)分析結(jié)論

平南的海綿城市建設(shè)需進(jìn)一步加強(qiáng);其應(yīng)急避難場所集中于老城區(qū)北部,雖然基本滿足居民需求,但在空間布局上仍需優(yōu)化提升。

5 規(guī)劃應(yīng)對(duì)策略

5.1 補(bǔ)充開敞空間,優(yōu)化空間品質(zhì)

優(yōu)化平南城市建城區(qū)水系、綠地空間,以“300米見綠、500米見園”為原則,構(gòu)建平南城市綠化空間體系。利用建城區(qū)現(xiàn)有低效存量用地,增設(shè)街頭綠地、口袋公園、市民廣場,開展坑塘海綿化改造,打造社區(qū)公園,完善居民戶外健身和休閑空間。依托潯江和寺背河水系,打造“兩江四岸”健康休閑綠道系統(tǒng),結(jié)合綠道串聯(lián)各片區(qū)內(nèi)的景觀節(jié)點(diǎn)和公共活動(dòng)中心,全面提升平南城市生活空間品質(zhì)。

5.2 完善公服配套,構(gòu)建便捷體系

以構(gòu)建“15分鐘生活圈”為目標(biāo),完善教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、體育等公共服務(wù)設(shè)施配套,構(gòu)建社區(qū)生活圈公共服務(wù)體系。平南城市存量低效用地優(yōu)先用于公共服務(wù)設(shè)施配套建設(shè),加強(qiáng)教育、醫(yī)療和養(yǎng)老等服務(wù)設(shè)施建設(shè),合理優(yōu)化設(shè)施的數(shù)量、類型、空間布局與管理維護(hù),打造活力宜居的城市居住環(huán)境。在臨江產(chǎn)業(yè)園區(qū),優(yōu)化生活、生產(chǎn)用地配置,加強(qiáng)生活配套設(shè)施建設(shè),推進(jìn)產(chǎn)城融合發(fā)展。

5.3 推進(jìn)韌性建設(shè),提升抗災(zāi)能力

適時(shí)開展平南城市綜合防災(zāi)專項(xiàng)規(guī)劃工作,按照韌性城市建設(shè)要求,系統(tǒng)分析重大危險(xiǎn)源、災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)、用地安全性和應(yīng)急能力,找準(zhǔn)短板和弱項(xiàng),結(jié)合平南城市綜合整治、生態(tài)修復(fù)、道路提升、海綿建設(shè)等規(guī)劃,明確各類重大防災(zāi)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、布局要求與防災(zāi)減災(zāi)對(duì)策和措施,完善平南城市各類應(yīng)急基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提升城市綜合抗災(zāi)能力,建設(shè)韌性城市。

結(jié)語

本文在城市體檢的技術(shù)框架下,選取生態(tài)宜居、健康舒適和安全韌性三個(gè)維度中與空間分布、設(shè)施服務(wù)范圍等問題密切相關(guān)的指標(biāo),挖掘人口熱力數(shù)據(jù)、POI和土地利用現(xiàn)狀等時(shí)空數(shù)據(jù),采用緩沖區(qū)、核密度等空間分析方法,多角度識(shí)別平南城市發(fā)展中存在的問題。

在生態(tài)宜居方面,對(duì)比人口活力空間與公園綠地和廣場的服務(wù)區(qū)域,識(shí)別平南城市公園綠地和廣場建設(shè)中需重點(diǎn)提升的區(qū)域;在健康舒適方面,分析平南城市重點(diǎn)公共服務(wù)設(shè)施的覆蓋度和用地占比達(dá)標(biāo)情況,識(shí)別POI數(shù)據(jù)的空間聚集特征,總結(jié)各類設(shè)施存在的短板;在安全韌性方面,針對(duì)可滲透地面與應(yīng)急避難場所的分布、人均用地面積、服務(wù)覆蓋范圍等方面展開分析,從空間布局的角度提出平南城市安全韌性方面存在的問題。

基于以上時(shí)空數(shù)據(jù)的挖掘和分析,本文有針對(duì)性地提出了平南城市規(guī)劃的應(yīng)對(duì)策略,為下一步深入解決“城市病”提供基礎(chǔ),并為其他市縣的城市體檢工作提供參考。

資料來源:

文中所有圖表均為作者自繪或自攝。